材料一 1926年,苏联农业总产值达到1913年水平的118%,其中种植业产值为114%,畜牧业产值为127%。但从1928年开始,苏联国内出现了粮食收购危机。到1929年4月,收购到的粮食比上年同期还要少,连莫斯科的面包供应都出现了问题。在这种情况下,斯大林决心加速农村的集体化运动,实行农业全盘集体化,以便把粮食牢牢地控制在国家手里。“一五”计划结束时,有60%以上的农户加入集体农庄,集体农庄的播种面积占全国播种面积的70%以上;在主要产粮区,加入集体农庄的农户比例为80%—90%。1933年1月,联共(布)中央宣布:“把分散的个体小农经济纳入社会主义大农业的轨道的历史任务已经完成。”

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示:从斯大林时期到赫鲁晓夫时期》

材料二 1952年,民主德国工业部门产值占国内生产总值已超过50%,工业优势明显,呈现出典型的工业社会产业结构特征。同年,民主德国借鉴苏联模式开启了一场声势浩大的农业集体化运动。在这一过程中,国家通过大量的财政拨款为合作社提供更多的税费优惠政策、向合作社派送专业技术人员、补贴合作社社员收入,吸引农民主动自愿加入合作社。与此同时,国家还通过动员、教育、说服、许诺等方式引导农民加入合作社。在农产品收购制度方面,政府采用了双重价格体系,国家规定农户每年以交售价格向国家出售一定额度的农产品,超出交售额度的农产品既可以以收购价格出售给国家,也可以相对自由地在市场上出售。而且,在集体化期间一直保留了较高比例私有成分,甚至直到实现全盘集体化的前一年,私营比例依然超过一半以上。至1960年底,民主德国农业基本实现了全盘集体化。

——摘编自曾哲《民主德国农业集体化的特点及启示研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析苏联实行农业集体化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明苏联、民主德国两国农业集体化特点的异同。

材料一 在1953年苏共中央九月全会后,赫鲁晓夫采取了一系列鼓励发展个人副业的措施,主要包括:先降低庄员、职工向国家义务交售的定额,最后废除针对个人副业的义务交售制度。使个人副业的税率降低80%,等等。有人称之为一种使私人生产受益的“新经济政策”。1958年,苏联农业丰收。在苏共中央十二月全会上,赫鲁晓夫指出:苏联“在短期内克服了农业生产的落后状态”。“在经济方面最强大的集体农庄目前就已经能够满足集体农庄庄员个人对马铃薯、蔬菜,甚至是牛奶的需要。个人副业“将逐渐失去它的意义”。此后,逐步禁止城市公民个人饲养牲畜。

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示》

材料二 20世纪50年代,各级供销合作社大力宣传并帮助社队逐步组织起各项副业生产。江苏淮安农村供销合作社为配合农村的合作化高潮,从南通等地引进优食兔种,发放各地饲养;洪泽县成为江苏省长毛兔的基地县。就水果生产来说,广东省采取发放预购定金的办法解决农户生产资金短缺的困难。从1951年开始即组织农业技术队伍深入产区举办现场水果防治病虫害等技术训练班。1956-1958年,除每年安排水果生产专项化肥1万吨以外,省供销社还临时增拨化肥1580吨。各农村基层社一般设有综合收购门市部,除在门市部坐店收购外,还采取开物资交流会约时定点摆货摊、走村串寨、送货下乡、送货上门和利用代购代销员等方式进行收购,解决农副产品滞销问题。

——摘编自李攀《新中国农村供销合作社研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪50年代初期苏联改革个人副业管理制度的历史背景。

(2)根据材料二、概述20世纪50年代我国供销合作社扶持农村副业生产的举措,并结合所学分析其历史作用。

材料一 东欧国家更名简表

| 原名 | 新名 | 更名时间 |

| 匈牙利人民共和国 | 匈牙利共和国 | 1989年10月 |

| 罗马尼亚社会主义共和国 | 罗马尼亚 | 1989年12月 |

| 波兰人民共和国 | 波兰共和国 | 1989年12月 |

| 捷克斯洛伐克社会主义共和国 | 捷克和斯洛伐克联邦共和国 | 1990年4月 |

| 德意志民主共和国 | 德意志联邦共和国 | 1990年10月 |

| 保加利亚人民共和国 | 保加利亚共和国 | 1990年11月 |

| 阿尔巴尼亚社会主义人民共和国 | 阿尔巴尼亚共和国 | 1991年4月 |

| 南斯拉夫社会主义联邦共和国 | 南斯拉夫联盟共和国 | 1992年4月 |

——根据施平《东欧诸国更改国名》整理

材料二 20世纪80年代末90年代初,东欧剧变,苏联解体,引发了一场令世人震惊的“政治大地震”。社会主义国家苏联在极短的时间内土崩瓦解,结束了二战以后美苏两个超级大国争霸的两极格局,使世界社会主义事业遭到了重创,严重地削弱了世界社会主义的力量,社会主义运动陷入低潮。苏东剧变是世界社会主义发展史上的大事,是社会主义发展的转折点,使社会主义与资本主义的力量对比发生了重大变化,对世界社会主义产生了深远的影响。

——摘编自吕健刘萍《苏东剧变对世界社会主义的影响》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明东欧剧变的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析苏东剧变的影响。

(3)综合以上材料,如何正确认识东欧剧变和苏联解体。

20世纪四五十年代世界历史事件简表

| 资本主义国家 | 社会主义国家 |

| 1945年12月布雷顿森林协定宣告国际货币基金组织和国家复兴开发银行,即世界银行正式成立。 1947年初,法国政府制定出“莫内计划”,对煤、电、钢铁、水泥、农机、运输六种主要工业部门规定了为期四年的生产指标。 1947年8月以后,英国政府先后依据一系列国有化法令,在铁路运输、电力、煤气、航空、电讯、航运等企业部门推行国有化。 1947年10月美、英、中、法等23个国家在关税与贸易总协定上签字,1948年1月1日生效。 1948年4月美国正式实施马歇尔计划,向欧洲提供资金援助,帮助欧洲应对经济困难 | 1949年1月为解决苏联和东欧各国之间的经济合作问题成立经济互助委员会。 1949年南斯拉夫着手寻找一条以“自治体制"为特色的社会主义建设道路。 195。年中、苏双方缔结《中苏友好同盟互助条约》。 1953年苏联继续推行“五五"计划,同时对经济管理体制进行改革。 20世纪50年代中期,除南斯拉夫外,东欧各国通过有计划的大规模建设,都基本实现了社会主义工业化,并程度不等地展开了农业集体化,建立起社会主义经济基础。 1956年波兰进行改革,调整工业结构,改善工业管理,实行中央计划经济与企业工人自治相结合的体制 |

——摘编自吴于廑.齐世荣《世界史现代史编下卷》

从表中提取相互关联的历史信息,自拟论题,并结合所学加以阐述。(要求;论题明确,论证充分,逻辑清晰,表述成文)

材料 社会主义城市化是在公有制为主体的社会主义制度下有计划进行的,根据各种非农业劳动部门的要求,提出城市人口的需要量,再根据各种农业生产的商品,确定城市人口的可能量。将需要与可能综合起来,确定社会主义城市的规模,二者缺一不可。对一个城市的社会主义性质要从两方面来考察,首先是城市对经济发展的带动作用;其次是城市职工的主人翁地位是否得到保障。社会主义城市化大致分为两种类型。一是苏联模式,斯大林执政时期,苏联主张发展大城市,要“乡村向城市看齐”,不主张“城乡结合”。但由于城乡的悬殊太大,乡村流入城市的人口大量增加,使农业区缺少劳动力,使农业生产损失很大。另一种是罗马尼亚模式,积极扶持农业发展的同时,十分强调生产力的合理分布。把工业集中在首都等五个地区,众多小城市把周围乡村的农业同城市的工业结合起来,这样既解决了乡村人口外流的问题,又改造了落后地区的经济,有利于消灭城乡差别。罗马尼亚的小城市,集中了城乡优点,即没有乡村的“单调和简陋”,也没有大城市的“拥挤和嘈杂”,小城市具有“吸引力”了,这点很值得我国借鉴。

——摘编自秦仁山《关于人口城市化的问题》

结合社会主义国家发展的相关知识,以社会主义城市化为主题,任选角度,自拟论题并予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑严密,表述充分。)

材料一 苏联于1968年10月宣布实行新经济体制,国家下达给企业的计划指标项目,从30项减为9项,包括产品销售额、主要产品品种产量、工资基金、利润总额、盈利率等。1972年增加了新产品销售额和拉动生产率两项指标。1976年增加了成本指标。1979年,又决定自1981年起采用定额净资产指标来代替产品销售颈指标,防止企业片面追求生产盈利率。1979年,政府进一步明确五年计划是计划工作的主要形式,并加强长期计划的作用,规定企业可按照五年计划的要求自行编制年度计划。

——摘编自杨合湘《苏联新的经济体制改革的特点》

材料二 南斯拉夫于20世纪50年代取消了指令性的国家计划,在制定计划时,工人自治的三联合劳动组织进行自下而上的协调,鉴订自治协汉,再经过有关部门、共和国及自治省,联邦等层次的协调,最终订立社会协议,形成全国的社会计划。各种协议签订者之间的关系是平等的,政府与各经济组织之间的关系也是平等的。协议签订后即具有法律性质,违反协议要按规定赔偿损失。政府主要采取经济手段、经济法令来调节生产,通过市场竞争来促使企业改善经营。

——中国经济体制改革研究所编《艰难的探索:匈牙利、南斯拉夫改革考察》

(1)根据材料一,概括苏联1965~1979年计划制度改革的主要内容。

(2)根据材料一、二,指出与苏联计划制度改革相比,南斯拉夫计划制度有何不同,并结合所学知识分析南斯拉夫改革的影响。

材料一 1936年,中央直属企业的产值占全部工业产值的90%。从一个小别针到巨型发电机的生产都要受国家计划委员会控制,受政府有关部、局的领导。1957年2月,赫鲁晓夫要求把工业和建筑业的日常领导工作从中央转到地方。最高苏维埃于5月决定撤销25个中央部和113个加盟共和国的部,只留下航空、无线电、造船、化学、中型机械等几个中央部。赫鲁晓夫认为,放松中央控制会推动生产发展。中央统一管理被削弱后,各地滋生了严重的本位主义,彼此矛盾重重,互相扯皮。赫鲁晓夫逐渐又把权力收回中央。他先是合并地区国民经济委员会,最后又成立最高国民经济委员会。后来又出现了各类工业部门的全国性委员会。结果,到1963年时,管理工业的机构不仅没有像原来设想的那样有所精简,反而扩大了二三倍。工业和建筑业管理组织的改革没有取得积极成果。

——摘编自《赫鲁晓夫工业方面的改革》

材料二 国有企业改革一步一个脚印,不断向前推进。从改革开放之初到20世纪80年代末,我国先后对国有企业实行扩权让利、承包经营责任制、股份制等方面的改革。这些改革措施,对国有企业经济效益的改善和推进中国经济发展起到了积极的作用,使国有企业的活力有所增强,对宏观经济环境和市场变化的适应能力逐步提高。进入20世纪90年代,我国的国有企业改革在80年代的基础上朝着转换机制、政企分开、制度创新、战略调整的方向迈进。在对国有企业经营者实行激励的同时,国家还加强了对国有企业的监管。一方面,国家对一些重点企业实行了稽察特派员制度,加强了国有企业监事会工作。另一方面,为保证激励和约束的依据的真实性,大部分地区对一些国有企业实行了会计委派制。

——摘编自国家统计局《国有企业稳步改革》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析说明苏联工业改革的背景和失败原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明我国国有企业改革的特点,并分析其意义。

(3)根据材料并结合所学知识,分析影响企业改革成效的因素。

材料纳戈尔诺-卡拉巴赫位于阿塞拜疆共和国西南部,其中80%是亚美尼亚人,基督教是亚美尼亚人的精神生活和民族文化的基石。而伊斯兰教是阿塞拜疆国内最主要的宗教信仰。在赫鲁晓夫执政时期,由于苏联实行的在政治和经济方面的改革偏离了社会主义改革的轨道,再加上几十年来长期被压制的民族问题得不到妥善的解决,此时苏联国内的民族矛盾已经变得越来越严重。1990年从1月14日至20日亚美尼亚与阿塞拜疆在巴库出现多次民族冲突,其中最严重的冲突发生在14、15、16号,共有56人死亡和多人受伤。苏联政府在声明中表示,如果动乱继续发展下去,全国局势将受到影响。按照阿塞拜疆统计委员会公布的数字,截至1月底,该共和国由于罢工造成的损失约为2.5亿卢布,骚乱使20万人沦为难民。直到苏联解体之前,纳卡地区的民族冲突仍然不断,解体之后亚美尼亚和阿塞拜疆两国为了争夺该地区甚至爆发了战争。

——摘编自卢伟《前苏联民族矛盾之纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突》

(1)根据材料并结合所学知识,指出纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突产生的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,分析纳戈尔诺-卡拉巴赫冲突带来的影响。

材料一 列宁在十月革命后,基于当时存在多种经济成分的状况,肯定了发展商品生产和商品交换的必要性。在所有制的社会主义变革基本完成之后,斯大林肯定了商品生产和商品交换继续存在的必要性。斯大林在谈到这时候的商业特征时说:“苏维埃商业是没有大小资本家参加的商业,是没有大小投机分子参加的商业。这是特种商业,是历史上从来没有过而只有我们布尔什维克在苏维埃制度发展条件下才实行的商业。”

——摘编自闻海《斯大林社会主义模式的形成及历史地位》

材料二 勃列日涅夫时期,苏联与西方国家的贸易最高也只占对外贸易总额的1/4,谈不上对外开放。在70年代初兴起的以微电子技术为先导的第四次技术革命中,苏联仍坚持优先发展重工业的经济战略,虽然在70年代至80年代的前几年,它的一些重工业部门产量仍居世界首位,但电子工业等高科技部门则非常落后。由于其传统的产业部门得不到高技术的支持,1976年苏联每亿度电所消耗标准燃料比日本高46.4%,每吨钢所消耗标准燃料高140.3%,每吨铁高164.6%。

——摘编自伏广存《冷战与苏联解体关系论析》

材料三 1986年在苏共二十七大上,戈尔巴乔夫提出了新的经济政策,要求以新技术装备的机械设备全面更新生产性能低下的老朽设备,然后用这些新的机械设备来扩大生产以加速经济增长,并大幅度提高产品质量。为此,把资金重点投向提供新技术设备的生产资料的机械制造部门,而把消费资料的生产放在一边。这实际上仍在苏联传统经济模式里原地打转。

——摘编自赵文飞等《大国角逐》

(1)根据材料一,概括指出苏联商业模式的特点,并结合所学,分析这种商业模式形成的历史原因。

(2)根据材料二,指出苏联20世纪70—80年代产业发展中存在的问题,并结合所学分析上述问题形成的原因。

(3)根据材料三并结合所学,说明“新的经济政策”仍在苏联传统经济模式里“原地打转”。

材料一 下表为20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛

| 时间 | 形式 | 简介 |

| 始于1929年 | 劳动突击队竞赛运动 | 倡导提高劳动生产率和劳动积极性。 |

| 始于1935年 | 斯达汉诺夫竞赛运动 | 倡导生产技术革新,提高生产定额,提高劳动生产率。 |

| 始于1941年 | 支援前线生产队竞赛运动 | 倡导建立支援前线生产队,保障卫国战争军需物资供应。 |

| 始于1967年 | 推广“谢基诺工作法” | 提倡精简人员,提高效率,节余资金由企业自行支配,奖励超额完成任务。 |

——摘编自侯宝泉《论苏联社会主义劳动竞赛》

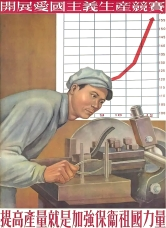

材料二 下为图张凡夫《提高产量就是加强保卫祖国力量》宣传画(1951年)

(1)根据材料一并结合历史背景,简述20世纪20—60年代苏联社会主义劳动竞赛的演变。

(2)某学习小组计划举办“新中国的劳动竞赛”主题展览活动,拟将材料二中的宣传画作为展览内容,请结合历史知识为该宣传画撰写一段简介。