材料一 远在唐朝以前,我国侨胞的足迹已到达东南亚,其中绝大部分是福建籍同胞,他们由闰南泉州港乘帆船抵达。公元六世纪的文献上已有泉州与海外交往的记载。宋元时代,泉州港与东南亚、伊朗、阿拉伯、东非和日本等上百个国家和地区友好往来。侨胞身居异城,但心向祖国,关心家乡人民的生活,经常把他们认为最重要的经济植物的种苗和栽培技术带回国内。

——摘编自李芳洲《华侨在植物引种方面的贡献》

材料二 新中国成立后的华侨引种是过去华侨引种文化传统的自然延续,同时新中国的成立也极大鼓舞了海外华侨的爱国热情,广大侨胞传承引种文化的心情更加迫切。在朝鲜战争爆发以及冷战禁运背景下,为中国引进优质战略、经济作物以及种植技术成为20世纪50年代华侨引种工作的重中之重。1951年8月31日,政务院第100次政务会议做出《关于扩大培植橡胶树的决定》,指出:“为保证国防及工业建设的需要,必须争取橡胶自给”。11月,华南垦殖局成立,广东省人民政府主席叶剑英担任局长并主抓橡胶引种和种植工作,种源除了征集自之前华侨在海南创办的橡胶园外,还广泛联系东南亚华侨引进最新的橡胶良种和技术。在国家政策的鼓励下,被誉为“华侨橡胶王”的雷贤钟冒着生命危险把100多斤优质胶籽、300多株芽接桩和200多米芽条带回国并试种成功,周恩来称赞其“比带金子回国更宝贵”。

——摘编自张行明艳林《新中国华侨植物引种历史的考察》

材料三 我国幅员辽阔,自然条件复杂,世界各地大多数物种都能在我国生存,且找到合适的栖息地,所以中国遭受外来物种的入侵几率非常高。在中国,外来入侵生物分布范围极其广泛,除了青藏高原等少数人迹罕至的偏远保护区外,全国34个省市区都有外来入侵物种。在我国,从森林、水城、湿地、草地荒漠、戈壁等自然生态区域到农业区域、城市居民区等随处可见到入侵生物,其中以水生生态系统最为严重。

——摘编自范秀琴《中国外来物种入侵的现状、对策及新的研究方向》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代华侨植物引种的特点。(2)根据材料二和相关知识,分析建国初期华侨橡胶引种的背景及其意义。

(3)结合上述材料谈谈你对引进外来物种的认识。

材料一 新加坡于1991年开始连续出台实施国家科技发展5年规划以来,目前已进入第7轮。2001年,新加坡政府投资85亿美元,打造世界级科技商务研发中心——“经壹科技城”(One North)项目,重点研究领域是生物医疗、咨询传媒和信息通信。“One North”已发展成为一个汇聚科研精英和创新人才的科技平台,有近5万名员工,400余家领先企业和环球机构、超过700家起步公司、16个公共研究机构,以及5所企业大学或学院。根据《2022全球人才竞争力指数》,新加坡吸引和赋能人才的能力排名亚洲第一位、全球第二位。新加坡400余家跨国公司拥有10万余名外籍高端人才,3万余名信息与通讯专业技术人才中约有30%来自国外,高等院校中近40%的教师为外国人。为鼓励科技成果商业化应用,新加坡国立研究基金会于2008年启动“概念验证资助计划”,在该计划支持下,涌现出内窥镜机器人、纳米颗粒的疾病诊断技术等众多突破性成果。新加坡总理亲自领导的研究、创新与企业理事会,宏观制定产业科技创新领域发展方向……新加坡科技研究局邀请知名企业家、投资人和研究人员做演讲,激发大众创新创业热情。政府还设立了1亿新元国家青年基金,以支持有创新精神的青年。2018年以来,新加坡被敲定并签署了2项超大自由贸易协定,分别是《欧盟—新加坡自由贸易协定》和《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》。

——摘编自王建美《新加坡科技创新实践与经验启示》

材料二 2021年9月,国家发改委和上海市政府联合印发《上海市建设具有全球影响力的科技创新中心 “十四五”规划》(简称《规划》)。《规划》中指出,到2025年,上海科技创新策源功能明显增强,努力成为科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念的重要策源地,科技创新全面赋能高质量发展、 高品质生活、高效能治理,为2030年形成具有全球影响力的科技创新中心城市的核心功能奠定坚实基础,为提升上海“五个中心”能级和城市核心竞争力提供重要支撑。

——摘编自王道军《逐条解读上海加快建设科技创新中心22条意见》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪90年代以来新加坡科技创新迅猛发展的原因。(2)根据材料一、二,围绕“上海建设具有全球影响力的科技创新中心城市”谈谈你的合理建议。

材料— 19世纪后半期美国城市化迅猛发展,人口高度密集的城市环境导致公共卫生问题恶化,从而促发了城市公共卫生改革。1870年至1890年市政卫生局开始成为政府的常设机构。1871年,圣路易斯市组建完成一支从正规部队中招募人员组成的卫生监督部队。80年代开始,许多城市先后建立街道清洁部,专门负责街道保洁工作。期间,城市政府还首次吸引社会多元力量参与垃圾处理工作。由数万城市儿童组成的“青年街道清洁联盟”在改善城市居民不良生活习惯方面取得了显著成效。1878年国会通过《国 家防疫法》进一步扩大了海军医院服务部在海事检疫方面的权力。90年代纽约、波士顿等港口城市开始对来自国外的猪和羊进行检疫处理。建立在细菌理论基础上,改善儿童健康、纯净牛奶、灭蚊等改善大 众健康的系列社会行动接踵出现。

——摘编自李晶《城市化下的“卫生”困境与突破》

材料二 新中国成立之初,我国的国民健康指标极其恶劣,公共卫生体系将近于无。针对这种情况,中央政府从一开始就高度重视公共卫生体系的建设。在传染病防治方面,除一般性的卫生防疫体系之外,国家还建立起如结核病防治所、皮肤病防治所等各级专科防治所。新中国初期就开始实行全民免费接种牛痘和卡介苗。1952年中共中央设立爱国卫生运动委员会,随后自上而下各级政府都成立相应机构,动员群众开展卫生运动。70年代后期,全国公共卫生机构发展到4千多家,卫生防疫人员9万多人,基本形成了包括卫生防疫、地方病控制、妇幼保健、国境卫生检验检疫等方面组成的全面的公共卫生体系。

——摘编自张栋《新中国以来医疗卫生事业的发展轨迹》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析美国近代公共卫生事业兴起发展的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,说明新中国公共卫生事业发展的意义。

(3)谈谈上述材料对我国当代公共卫生事业发展的启示。

材料一 1937年南京国民政府考虑到东部地区将首先成为中日之间的战场,提出了东部工业西迁的构想。1940年底沿海工矿内迁工作基本完成,内迁的厂矿共达448家,技术员工有12080人,机器材料70900吨。在地域分布上,以四川和湖南两省接受内迁厂家数量最多,沿海工厂的内迁有力地促进了内地工业的发展。

——摘编自张海鹏主编《中国近代通史》

材料二 20世纪六七十年代,为应对错综复杂的国际、国内形势和潜在的战争威胁,尽快改变中国工业不合理布局,中共中央作出了开展三线建设的重大战略决策,举全国之力在西部的十余个省进行了一场以备战为中心的大规模工业建设。以国防科技工业、机械与能源工业等为重点,前后投入2000多亿元和上千万人力,构筑起了规模庞大、门类齐全的内地科研与生产相结合的现代工业交通体系,极大地增强了新中国的工业实力,完善了工业体系;为改革开放后现代化建设的突飞猛进奠定了坚实而雄厚的物质基础,谱写出新中国史册上伟大而光辉的一页。

——摘编自朱佳木《进一步认识三线建设史研究的意义与任务》

材料三 “三线精神”是在国际形势动荡、内忧外患的特定历史时期凝聚而成的。“三线精神”承继了红船精神的“开天辟地、敢为人先”,内嵌了井冈山精神的“胸怀理想、坚定信念”,融渗了长征精神的“乐于吃苦、不畏艰难”,糅合了延安精神的“解放思想、实事求是”,根植了西柏坡精神的“敢于斗争、敢于胜利”,已经成为中华民族精神的一部分,与“两弹一星”精神、载人航天精神等一脉相承。

——摘编自张立《三线建设博物馆文化传承的新时代之问》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明抗战时期沿海工业内迁的原因及其意义。

(2)根据材料二、三,指出三线建设工业发展的特征,并结合所学谈谈你对“三线精神”的认识。

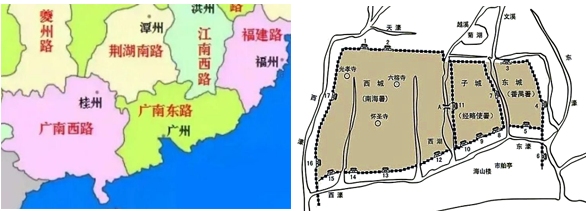

材料一 宋代,广州成为我国最大的港口之一,也是世界级的商港,其贸易范围之广、商业发展之盛、经济作用之重,大大超过前代。北宋时期西夏崛起导致陆上丝绸之路受阻,宋政府规定“由广州路入朝……不得于西蕃出入”。雍熙四年(987年),宋太宗派遣内侍持救书和金帛“各往海南诸蕃国,勾招进奉”。宋代广州,子城为三城核心,官街区以经略安抚使司为中心,居于北部,朝南而治;而番禺县署和许多官员住宅却安排在东城,将交通便捷、位置优越的大片南部子城区域让位于商业区。西城因商业而兴,是主要的商业区和蕃商居住区。宋代广州形成了内外八港、城外三豪、城内六脉的水系格局,基本确立了广州港口城市的空间形态。广州的商业街市依托于大大小小的水道,形成以东豪、西豪和南豪为骨架,以珠三角细密水网为毛细血管的分布形态。随着对外贸易和海洋开发的日趋活跃,海神崇拜越来越流行,广州的真武大帝信仰、普陀山的观音信仰、湄洲岛的天后信仰,都是在宋朝兴起和盛行的。

——摘编自孙振亚《商业贸易影响下宋代广州城市风貌特征》

材料二 中国资本主义工商业在19世纪末、20世纪初和第一次世界大战期间,获得了较快的发展。广州城市的近代化也在这一阶段全面展开。据不完全统计,仅机器制造、火柴、橡胶、机器修理、纺织针织几个门类,1914—1921年间新办的企业就有20多家。1898年中国自办的第一家商办银行——中国通商银行在广州开设分行。民国建立后,城乡分治和实行地方议会政治的呼声更加强烈,政府层面的酝酿筹划也一直在进行之中。到20年代初,州已有各类新式学校270所,据不完全统计,“民国初年,仅广州市就有书局约102家”1918年广州市政公所成立后,对城市规划和建设更加重视,决定实施近代广州第一个大的市政建设工程。与此同时,近代新型知识分子群体在城市中的活动和影响力也明显增强,这一时期出现的众多新式社团、政党、学会、研究会、讲习所之类的组织,基本上都是他们的活跃之地。

——摘编自赵春晨《晚清民国时期广州城市近代化略论》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代广州对外贸易发展的原因,并分析商业贸易对广州的影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末民初广州城市的近代化的表现。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈你对中国城市发展的基本认识。

材料一 一直到甲午战争之后,清政府才开始痛切地认识到铁路之重要。当时,全国铁路才有360余千米,相比而言,美国是18.2万千米,英国是2.1万千米,法国是2.5万千米,连小小的日本岛国,也有3300千米。铁路在当年对经济之重要程度,宛若今天的互联网。在19世纪至20世纪之交的20多年里,伦敦和纽约两大股票交易所中的公司证券差不多都和铁路有关。美国经济史专家威廉·罗伊甚至认为,铁路公司塑造了公司化美国的早期历史,“简而言之,公司体制结构就是铁路体制结构”。

——摘编自吴晓波《跌宕一百年:中国企业1870—1977》

材料二 在2004年中国引进日本高铁技术时,川崎重工总裁曾建议中方技术人员用两个8年的时间来分别掌握时速200千米技术和时速350千米技术,最终中国高铁仅用6年就掌握到了时速350千米的高铁核心技术,并于2017年推出具有完全知识产权的“复兴号”动车组列车。相较于日本、法国、德国等传统高铁强国数十年的发展历史,中国高铁在短时间内实现了从无到有,甚至在技术等级、运营规模、安全可靠等方面均处于世界领先,实现了中国高铁从“追赶者”到“领跑者”的跨越。

通过对中国沪深A股上市企业2013—2017年的并购数据的研究发现,技术并购对自主创新能力具有显著正向影响,并购企业通过技术并购的方式加快企业技术能力完善,有助于提高自身技术创新能力,加快自主创新成果的产生。

截至2021年年底,中国高速铁路运营总里程超4万千米,约占全球高铁运营里程的百分之七十,并率先实现了“智能高铁”的技术创新。

——摘编自陈向博、丁慧平《中国高铁快速崛起的创新机理》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析晚清时期中国铁路发展滞后的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明当代中国铁路崛起的表现,谈谈其对社会主义现代化建设新征程的启示。

材料一 英国工业化进程中,执政党扬社了成本校大、经济刊益较少的农业郎门,把农业的赌注押在落后国家,特别是殖民地上,导致了本国农业的逐渐落后…工业革命时期的英国,1801年,1.1%最富有的人取得国民收入的25%:到1867年,2%的最富有者所聚敛的财富占国民收入的40%。相反,体力劳动者在国民收入中所占比例却从1803年的42%下降到1867年的39%…一座座以煤作为燃钟的大工厂连续不断排放出的各种有害物质直接或问接地伤害着经常呼吸被污染空气的人们的健康。9世纪后期,英国最严重的公共健康问题之一就是呼吸系统疾病流行。

——摘编自刘俊俊《英国工业化的教训及其对我国的启示》

材料二 美国建国后便产生了“农业立国”和“工业立国”之争。其中,汉密尔顿的“工业立国”强调:用高关税来限制外国工业品的输入,限制重要原料的出口,免税进口必须的原料等。通过1门90年专利法,明确规定“保证发明家对于其发明在一定期限内享有专利权,以奖励种学的进步。”积极修建公路,开凿运河,加快商品的运输速度。国家加强对经济的干预,状植、帮助民族弱势工业的发展壮大。“工业立国”战略犹如指路明灯,引导着美国经济的发展。

——摘编自张兵《略论美国“工业立国”赶超战略》

材料三 新中国初期的一五计划从国情出发,走出一条中国式的工业化道路。譬如,在多种经济成分并存条件下,对于国营经济是直接计划、指令性计划,对于个体经济和资本主义经济则是间接计划,对于集体经济则是指导性计划。优先发展重工业的同时,促进农业发展,以占基本建设总支出7.5%的资金用于农业投资,国家在财力上尽可能支持农业合作化,改善民生。“一五”时期,在解决资全问题上,国家财政收入共为1354.9亿元,国外贷款为36.4亿元,外债仅占总收入的2.7%。

——摘编自董志凯《“一五”计划与156项建设投资》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明英国工业化的主要教训。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析汉密尔顿“工业立国”战略对美国经济发展的作用。

(3)根据材料三并结合所学知识,谈谈你对“一五”计划期间工业化道路之“中国式”的理解。