材料一 世界人口的增长和消费水平的提高将导致对粮食的刚性需求不断上涨。这不仅体现在对粮食的口粮消费上,还体现在伴随着食品消费结构升级和城镇化进程,肉蛋奶等高蛋白食品消费量的提升将加大对粮食的饲用需求。……据预测世界人口到2030年增至86亿,到2100年达到112亿……如此大规模的人口增量带来的粮食消费需求,必然要求提高世界粮食产量,但在现有技术条件和资源环境约束下,单产的大幅提高短期内难以实现。

——摘编自黄飞、徐玉波《世界粮食不安全现状、影响因素及趋势分析》

材料二 中国传统追求高粮食自给率的粮食安全战略脱胎于计划经济时期。2016年中国粮食产量达到6.16亿吨。……一方面,伴随着经济快速增长、收入水平提高,人们自然会升级食物消费结构,……因此中国无疑需要依赖国际市场来实现国内食物基本均衡;另一方面……中国在实现国际粮食稳定的基础上需要给全球贸易伙伴一个稳定的农产品需求预期……最后,中国应主动参与全球粮食安全治理,加强全球农产品贸易与区域农业合作,在满足发展中国家的期待方面有所作为,发挥负责任大国的作用,维护全球粮食贸易市场秩序。

——摘编自毛学峰等《重塑中国粮食安全观》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析粮食安全问题产生的原因

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当前中国需要重塑粮食安全观的背景

(3)综上所述,请你为全球粮食安全治理提出合理化建议?

材料一 中国古人认为仓储是“天下之大命”,因此历代都不遗余力地加以建设,至隋代已具宏大规模,史称“资储遍于天下”。与此相关的是荒政思想,《周礼》中的“荒政十二书”集中体现了先秦时期对荒政的认识,其中的一些月令书中强调人的活动要与自然规律相一致,以避免灾害发生时可以保证人的生活用度。中国古代重本轻末的思想往往忽视粮食自由贸易对粮食安全的重要作用,明清闭关锁国的政策在客观上无法正常开展国际的贸易活动。因此,要解决国内粮食安全只能依靠“自力更生”,甚至实行“以粮为纲”的政策。中国古代贫富之间面临的饥荒风险有着本质的区别,这种情况下农民起义、社会动乱则不可避免地发生,粮食安全的水平也由此而大大降低。研究表明,至宋元时期南方稻谷的亩产量已达343市斤之多,粮食需求和供应从量上看已能满足人民的正常需要。因此,这一时期粮食不安全的因素可能更多来自于人口增长、自然灾害以及社会方面的因素。

——摘编自吴宾等《试论中国古代的粮食安全观》

材料二 中国传统追求高粮食自给率的粮食安全战略脱胎于计划经济时期。2016年中国粮食产量达到6.16亿吨。与此同时,中国粮食也出现了生产量、进口量、库存量“三量齐增”的怪现象。作为崛起的大国,一方面,伴随着经济快速增长、收入水平提高,人们自然会升级食物消费结构,从“吃得饱”向“吃得好、吃得放心、吃得健康”转变,因此中国无疑需要依赖国际市场来实现国内食物基本均衡;另一方面,作为负责任大国,中国在实现国际粮食稳定的基础上需要给全球贸易伙伴一个稳定的农产品需求预期,同时以“一带一路”沿线国家和最不发达国家为重点,借助于中国对外基础设施与农业技术援助提升全球粮食生产能力,并推动大量劳动密集型产业向“一带一路”沿线国家转移,这样既给中国粮食安全创造了良好的外部环境,也有利于帮助“一带一路”沿线国家从贫穷走向富裕。最后,中国应主动参与全球粮食安全治理,加强全球农产品贸易与区域农业合作,在满足发展中国家的期待方面有所作为,发挥负责任大国的作用,维护全球粮食贸易市场秩序。

——摘编自毛学峰等《重塑中国粮食安全观》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代中国粮食安全观的主要内容,并简析其形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出当前中国需要重塑粮食安全观的背景,并据此为中国参与全球粮食安全治理提出合理化建议。

材料一 英国传统能源依赖木材。15、16世纪以来,英国人口增长迅速,传统手工业如啤酒业、煮盐业、玻璃制造业、造船业等迅速发展,而且都以木柴作为生产燃料,木柴短缺危机日益加剧。16世纪下半期开始,英国能源逐渐转型。到17世纪中期,英国的城镇基本上都开始使用煤炭作为主要生活燃料。到18世纪上半叶,煤炭已经取代柴薪,成为英国制造业所使用的主要能源。到了19世纪,英国已经基本完成了从柴薪到煤炭的能源结构转型,正式步入化石燃料时代。这比欧洲其他国家早了将近150年。凭借储量丰富的煤炭和铁矿,英国海军迅速发展壮大,到1899年拥有各类舰艇472艘,总吨位达到约126.6万吨,大大提升了英国的综合国力。

——摘编自潘荣成《近代早期英国能源转型及其启示》

材料二 美国是第二次能源转型的引领者。1859年宾夕法尼亚州挖掘了第一口油井,标志着世界现代石油产业的开端。此后百年间,美国一直都是世界石油工业的主导者。但在最初的半个世纪内,受限于精炼技术和利用技术的落后,石油主要用于提炼煤油以作照明之用,一直到1910年左右,石油消费量在能源消费总量中的比例才超过5%。随着内燃机、汽车的发明与改进,石油逐渐得到广泛运用并成为主导能源。到1950年左右,石油在美国能源消费结构中的比重首次超过煤炭,成为主导能源。

——摘编自裴广强《近代以来西方主要国家能源转型的历程考察》

材料三 20世纪70年代的两次石油危机和国际社会对气候变化问题的关注是第三次能源转型的两大背景。进入21世纪,第三次能源转型在国际社会中掀起浪潮。中国作为世界第二大经济体,在应对气候变化与能源转型领域正迎头赶上。2017年,中国“水电、风电、太阳能发电装机和核电在建规模稳居世界第一,成为全球非化石能源发展的引领者”。

——摘编自吴磊、詹红兵《国际能源转型与中国能源革命》

(1)根据材料一,概括近代英国能源转型的特点,并结合材料和所学知识分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国引领第二次能源转型的原因。

(3)当今世界正处于第三次能源转型时期。综合以上材料,谈谈中国应该走怎样的能源发展之路。

材料一 中国茶从“神农氏尝百草,日遇72毒,得茶而解之”至今已有近五千年的历史。商朝以前,茶被视为珍物。六朝时期,我国佛教盛行,茶与佛教产生互动,促进了茶文化的萌芽。唐朝时期,茶叶品种更加多样,产量也更高。同时随着茶叶贸易活动不断完善,大众饮茶习惯逐渐形成。唐代大量与茶相关的作品出现,如茶诗、茶画等。世界上第一部专门写茶叶的著作《茶经》出现,其内容丰富,包含生物学、生态学、制茶学、分类学及数理学等一系列学科知识,还包括当时盛行的一些关于茶文化的传说、史记资料、诗词歌赋等。

——摘编自郝祁花《中国茶文化的历史演变及内涵研究》等

材料二 中国是世界上最早发现与利用茶的国家。饮茶在国内日益发展的同时,其影响还不断越出国界。17世纪中国茶叶被引进英国。随着时间推移,英国人开始向茶中添加在传统饮食中占有重要地位的牛奶,后来又大量添加燕糖,逐渐形成具有英国特色的下午茶。在剑桥大学,饮用下午茶已然成为学校的重要传统,下午茶的氛围十分民主与平等,无论身份高低与专业差异,人们就相关问题自由探索。英式饮茶需要大量添加蔗糖,带动了蔗糖消费的增长,为了制造出更多的蔗糖满足社会需要,英国在适宜种植甘蔗的西印度群岛进行大力开拓,英属西印度群岛的甘蔗种植园迅速发展,其他作物抑或植物被砍伐或者抛弃。为了不依赖中国,英国开始努力探索茶树种植,先后在印度、东非等地区大量种植茶树。

——摘编自刘章才《茶向西方的传播简述》

材料三 中国茶文化具有中国特色,是世界文化体系中具有比较优势的文化内容,这就需要我们把中国茶文化的发展置于全球化背景之下,既与全球化发展趋势总体适应,又与茶文化发展的国情、省情、地情相吻合,切实做到扬长避短、发挥优势、彰显特色。随着当代文化经济一体化发展,茶产业的发展越来越需要茶文化研究成果的应用,包括营造茶产业活动的氛围、实现有关茶技术知识的再生产、促进茶知识和技能传递等,而且茶文化自身产业化发展也成为一种趋势,这就为茶文化研究的产业化提出了要求。历史地看,中国早期的茶文化发展是走在茶科技、茶产业前面的。然而,今天的茶文化还未取得与茶科技、茶产业同等的地位。应像抓茶科技、茶产业一样,打造茶文化信息与技术服务平台,提供及时、有效的茶文化信息与技术服务,有计划、有重点地引导或指导人们广泛开展茶文化创新实践活动。

——龚永新等《中国茶文化发展的历史回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析茶文化在唐朝形成的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括英国社会饮茶的特点,并简要分析中国茶传播对世界的影响。

(3)根据材料三,归纳作者对促进当今中国茶文化发展的建议。

材料一 茶首先是以资讯的形式传入欧洲。西方社会对茶的了解逐渐加深,茶作为实物亦开始传入。荷兰人先采取以货易货继而改为购买的方式创始了中西茶贸易。荷兰进口的茶叶不仅用于本土消费,还促进了茶在欧洲乃至北美的传播。随着饮茶之风的逐渐传播,英国东印度公司也开始将茶作为贸易目标。进入18世纪,饮茶之风由社会上层向下渗透,中产阶级开始加以效仿。英国东印度公司茶叶进口量猛增,走私茶从欧洲大陆不断流入。

——摘编自刘章才《饮茶在英国本土化论析》

材料二 英国国内外茶叶等食品掺假问题给公众健康以威胁,为此,英国19世纪70年代先后颁布了《反食品掺假法案》和《食品与药品销售法》。英国海关根据这两个法案,在进口环节加大稽查力度,华茶出口遇到阻力。清政府和中国茶商开始感受英国法令的压力,并意识到英商开始向印度转移市场,但并未出台改善华茶质量的系统方案。

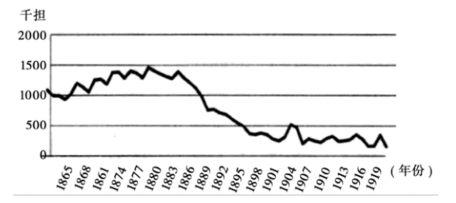

1865—1919年中国茶对英国出口数量(不包括走私茶)统计图

——据陈慈玉《近代中国茶业之发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括英国茶叶贸易兴起与发展的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析清末中国对英茶叶出口状况及原因。

(3)根据材料并结合所学知识,指出近代中英茶叶贸易的影响。

材料一:我国古代典籍中城市规划相关记述表

| “匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市” | 《周礼·考工记》 |

| “王城方九里,公城方七里,侯城方五里,爵城方三里。” | 《左传·隐公元年》 |

| “凡立国都,非于大山之下,必于广川之上。高毋近早,而水用足,下毋近水,而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中规矩,道路不必中准绳。” | 《管子》 |

材料二 官方传统:涉及地方府县城市皆须建置官方设施,如坛庙、救济场所、学校、仓库、旌表申明设施等,对选址、规模、式样等有不同程度的要求。

民间传统:参与选址、择向、山水格局建构等工作处理人工建设与自然环境之间的关系和人工建设中的具体工程技术问题。

士人传统:保障着官方法规以适当的方式落实于城市具体的自然环境、社会条件、经济状况之中,不懈追求和谐的社会秩序。

——摘编自孙诗萌《浅论中国古代城市规划的“三个传统”》

材料三 中国城市告别传统城市形态走向近代是从19世纪40年代开始的。中国的城市近代化发轫于西方资本主义的侵入,一批有别于传统封建市镇的近代城市首先在通商口岸崛起。……这些通商城市以贸易为中介,并通过强行建立租界等手段,将西方资本主义社会新的技术、城市建设与管理、文化样式及价值观念移植嫁接到传统城市之中,从而使这些城市走出乡村社会及文化的包围而开始了艰难的近代之旅。

——摘编自涂文学《中国近代城市化与城市近代化论略》

(1)根据材料一二并结合所学知识,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料三概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

材料一 1830~1870年是英国交通的加速推进期。铁路是轨道交通持续改进的结果。1830年通车的利物浦—曼彻斯特铁路显示了铁路和蒸汽机车的优越性,预示着交通体系的根本性变革,英国引领欧美进入铁路新时代。到1844年,铁路里程达2235英里;1852年,铁路里程达7736英里;1870年,铁路里程达15500英里,近代英国铁路交通网络大体建成。铁路和蒸汽机车凭借前所未有的价格和速度,迅速排挤了公路和水路,在旅客运输和高价值货运中占据优势。

——沈琦《从“交通困局”到“交通革命”:近代英国建设交通强国的历史进程》

材料二 1876年,英国怡和洋行擅自在中国领土上修建了一条从上海到吴淞长达14.5公里的窄轨铁路,随后被清政府购回拆毁。1881年,清政府修建了一条从唐山到胥各庄长约10公里的轻轨铁路,这是近代中国人自己修筑的第一条铁路。据统计,到1911年,中国境内总共约有铁路9618.1公里,其中外国列强控制下的铁路有8952.48公里,占总数的93.1%,中国自主铁路只有665.62公里,仅占总数的6.9%。

——张海鹏《中国近代通史》

材料三 截至2015年底,中国高速铁路已经突破1.9万公里,是世界上高速铁路运营里程最长、在建规模最大、拥有动车组列车最多、运营最繁忙的国家。……中国高铁紧紧抓住国家实施“一带一路”战略的难得机遇,大力实施国际化经营战略,积极拓展海外经营业务,品牌价值和国际影响力逐年攀升,以高铁为代表的现代轨道交通装备,成为我国高端装备“走出去”的亮丽名片。

——徐飞《中国高铁的全球战略价值》

(1)根据材料一结合所学知识,分析英国兴建铁路的背景及影响。

(2)根据材料二、三,结合所学知识,中国近现代铁路建设发生了怎样的变化?综上所述,归纳影响铁路建设的因素。

材料一 16世纪上半期是英国人口的迅速增长时期,其中,农村人口增长了近60%,粮食供应压力增大。1560年以后,农业革命在英国悄然兴起。当时,英国西部已经实行了早期形式的轮作制。英格兰人逐步把可轮换式农业、三圃制、革命性作物、畜牧业和可耕地结合起来,发明了诺福克四茬轮作制。17世纪,马铃薯的广泛种植,提高了英国人的抗饥荒能力。18世纪起,议会简化了圈地程序,涌现出许多拥有大地产的地主,人们常常把低质量的农场改造为精耕细作型的可耕地。到了18世纪,土地私有产权完全确立起来,在这种情况下,农场主可以自主决定生产。最终,英国不但粮食生产增加,而且在18世纪的前几十年,还成为粮食的出口国。

——摘编自尹翔硕等《贸易战略的国际比较》

材料二 改革开放以来,国家高度关注粮食安全问题,粮食生产加快发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。2008年,粮食产量突破历史最高水平。

——摘编自尹成杰《粮安天下——全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析英国农业改革的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国农业改革的特点。

(3)根据材料二并结合所学知识,简评我国保障粮食安全的意义。

材料一1871年,为了改变卫生总署(1848-1854)裁撤后,公共卫生管理政出多门、效率低下的现象,英国议会通过了《地方政府事务部法》,成立地方政府事务部,统筹负责涉及卫生健康的各类事务。在经历了不同的公共卫生管理尝试后,英国政府最终让其公共卫生管理制度呈现出以地方政府为主导核心,同时适当接受中央监督的特色路径。此后,在新成立的地方政府事务部引领监督下,英国公共卫生管理取得了较大成就。19世纪后半期,英国主要传染病致死率、婴儿死亡率均大为下降。自来水供应条件改善,大量排污工程兴建,包含有洗衣设备的公共浴室也开始出现。英国政府累积了丰富的工业化和城市化时期的公共卫生管理经验。

——摘编自王广坤《十九世纪中后期英国公共卫生管理制度的发展及其影响》

材料二 新中国成立后,党和政府领导全国人民开展起声势浩大的爱国卫生运动,取得了多方面成效。为了减少蚊蝇繁殖,北京市群众广泛动员,仅用十八天就清除了垃圾六万四千六百五十七土方。通过动员群众户户建厕所,河北城乡群众掀起一场“厕所革命”。沈阳某厂改进工作环境,将“病号”占职工人数的比例,由百分之十七降低到了百分之二,工人生产热情高涨。过去困扰老百姓多年的各种烈性传染性疾病几乎绝迹,曾经严重威胁群众生命的疾病也得到了有效防治。爱国卫生运动符合群众切身利益,因此赢得了广大群众的赞誉。

——摘编自高中伟、曾菊《新中国初期爱国卫生运动中的群众动员》

(1)据材料一并结合所学知识,分析英国地方事务部成立的背景。

(2)据材料二,概括新中国初期爱国卫生运动的影响。

(3)据材料一、二,指出中英两国在公共卫生管理上的差异,并谈谈你的认识。

材料一我国城市规划历史悠久。在《周礼・考工记》中记“匠人营国,方九里,旁三门。国中九经九纬,经涂九轨。左祖右社,面朝后市”。《左传・隐公元年》孔疏:“王城九里,公城方七里,候城方五里,爵城方ニ里。”《管子》提出:“凡立国都,非于大山下,必于广川之上。高费近早而水用足,下毋近水而沟防省。因天材,就地利,故城郭不必中矩,道路不必中准绳。

——摘编自尹家琦等《西周时期城市规划理念探讨》

材料二近代中国最早开始现代化的城市主要是一些开埠通商城市,特别是沿海沿江少数开通商的新兴城市现代化发较快;而原来那些历史悠久,经济较发达的内地城市由于处于封闭状态,现代化起步更晚。西方的现代科学技术和文化知识通过开放城市传进中国,而开放城市的社会经济的日益现代化,也对现代科学文化知识产生了巨大的需求,各种以传播现代知识文化为目的的新式文化教育机构应运而生,日益发展。近代中国城市愈发展,农村就愈落后这些城市在文化上与周围地区相对疏远,在经济上则被当成是获得出口产品的中转站,而不是促进国内商品经济发展的市场

——摘编自何一民《近代中国城市早期现代化的特点与外力的影响》

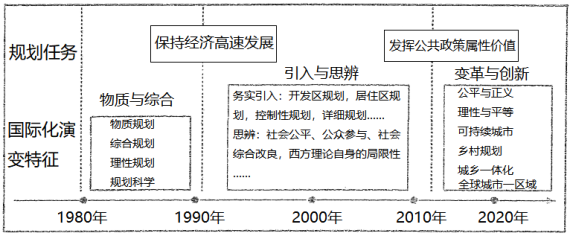

材料三下图是1978年以来中国城市规划理论国际化演示图

——摘自曹康等《改革开放以来中国城市规划理论国际化历程研究》

(1)根据材料一,归纳中国古代的城市规划理念。(2)根据材料二,概括近代中国城市发展的特点,并结合所学知识分析其背景。

(3)根据材料三并结合所学知识,分析20世纪九十年代以来我国城市规划理论变化的作用。