材料一 我国古代,不仅形成了形形色色的重农思想,而且在农业生产方面设立了专门的官职,推广普及先进的农业耕作技术,其中也包括农业生产工具。汉代专门设立主管农业生产的官职,“搜索都尉”赵过组织大批的能工巧匠,对农具进行创制、研发、改进和推广,大力推行牛耕技术,使犁耕技术得到了普及与应用;唐代创制了曲辕犁;等等。这些不仅促进了农业生产的发展,而且对犁耕技术的发展与普及,起到了巨大的推动作用。

——摘编自胡泽学《试论中国犁耕技术进步的推动力》

材料二 近代中国养老院的发展,其推动力一方面有历史的沿承……到了近代,这一历史惯性得以延续;另一方面,则与西方国家的榜示有关。19世纪下半叶,我国近代一些思想先知,在西学东渐的大背景之下,纷纷提出效仿西方,设立养老院。冯桂芬要求推行养老室等慈善救助组织。……上述倡导之外,舆论界也不断刊文,介绍国外的养老院。

——摘编自苏全有《有关近代中国养老院的三个问题》

材料三 番薯(甘薯)传入我国,名称因地区而不同。番薯传入我国的途径大概有二:一是由海路传入东南沿海的福建和广东,一是由陆路传入西南边疆的云南。番薯传入我国后在各地传播得很快,在明代后期数十年间,闽广就广为种植,江浙也开始发展。到乾隆年间,除甘肃、青海、新疆、西藏、内蒙古及东北三省未见有番薯种植的记载之外,其他各地都已种植。由嘉庆至道光,番薯的种植在各省区向纵深发展,逐渐成为我国主要粮食作物之一、在社会经济中占据重要地位。

——摘编自陈树平《玉米和番薯在中国传播情况研究》

材料四 新中国成立初期,中国共产党解决粮食问题的实践,主要是根据粮食问题产生的不同原因有针对性地采取不同的措施,大致经历了三个阶段。1949年到1952年,利用政权力量对粮食进行合理调配,利用市场机制使粮食得到正常流通,制定政策刺激粮食生产,加大国家对粮食生产的投入;1953年到1954年,根据国家大规模经济建设和城镇人口发展的情况,采取了控制粮源的措施,制定了统购统销政策,将粮食的收购和销售控制在国家手中;1955年之后,则针对统购统销造成的农村关系紧张等问题,为了完善和改进统购统销政策,采取了定产、定购、定销的办法。

——摘编自马双龙《新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的实践和经验》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析中国古代农耕技术发展的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,说明影响近代中国养老院发展的因素。

(3)根据材料三和所学知识,分析甘薯传入中国的影响。

(4)根据材料四并结合所学知识,归纳新中国成立初期中国共产党解决粮食问题的特点。

材料 黔东北深山高寒地区水稻、小麦等粮食作物难以生长,山民的生存难以获得保障,明政府采取“移民就宽乡”政策,进一步加重了黔地的人口压力。明清时期,玉米、番薯、马铃薯等原产于美洲的高产作物相继传入我国,这些作物具有耐瘠、耐旱等特性,使贫瘠土地和高坡山地成为了可利用的耕地。山民们种植的高产作物或被加工为各种干粮以作备荒之用,或被加工磨制成可供食用的淀粉,或被制成喂养牲畜的饲料,在保障了日常的粮食需求后,山民也会余留部分用于在市场上进行买卖。

——摘编自李锦伟等《明清时期高产作物的引进对西南山区的影响—以黔东北地区为例》

(1)根据材料并结合所学知识,概括明清时期高产作物引进中国的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,分析明清时期高产作物引进中国的影响。

材料一 自15世纪末以来,英国人口有了较快增长,旧有的耕作制度已不能满足人口日益增长对农产品的需求。地理大发现后随着羊毛价格上涨和养羊业的刺激以及工业增长和城市发展对农产品需求的扩大,圈地运动迅速兴起,这是一场消灭封建领主土地所有制的农业革命。1560年以后,农业革命在英国悄然兴起。当时,英国西部已经实行了早期形式的轮作制。英格兰人逐步把可轮换式农业、三圃制、革命性作物、畜牧业和可耕地结合起来,发明了诺福克四茬轮作制。17世纪,马铃薯的广泛种植,提高了英国人的抗饥荒能力。18世纪起,议会简化了圈地程序,涌现出许多拥有大地产的地主,人们常常把低质量的农场改造为精耕细作型的可耕地。到了18世纪,土地私有产权完全确立起来,在这种情况下,农场主可以自主决定生产。英国资产阶级革命后,议会获得畅通无限的立法权,议会不断颁布新法令,加速了圈地运动的发展。这样,英国新贵族土地私有制逐步确立,到18世纪上半期,采用雇佣劳动的农场经营方式在英国农村中逐步居于统治地位……

——整理自高德步《中外经济简史》

材料二 当代中国积极重视粮食储备。按照温家宝总理所说,中国的粮食储备是充裕的,我们的储备规模在1.5亿吨~2亿吨。中国的储备主要分为中央储备和地方储备。2000年,中国储备粮管理总公司组建成立,中央储备粮的垂直管理体系开始形成并得到良好运行。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地搞开发,保持农村土地承包关系的长期稳定,保护农民的生产积极性。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,加快建立国家农业科技创新体系,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。

——整理自刘星《东北地区粮食储备安全研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出英国农业革命的背景,并归纳英国农业革命的主要表现。(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国为保障粮食安全采取的措施。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析农业发展对国家发展的影响。

材料一 明清时期,人口明显增长,耕地严重不足。自明中叶起,玉米、番薯、马铃薯等高产作物自海外传入中国,这些作物适应性强,不与五谷争地,旱地、山地等处皆可种植,因此传入黔东北地区,促进了西南山区山地资源的开发。据统计,清顺治年间黔地耕地面积比明万历年间增加了16 000顷,黔地宣慰使每年进贡粮食高达三万石。据载铜仁地区当时的豆类已达二十种以上,高粱有五种之多。这些高产作物流入市场,成为酿酒的原料。高产作物还可以被加工成各种干粮以作备荒之用,或者加工成各种饲料。当然山区主要以砍伐森林来种植,乾隆年间贵州森林植被遭到严重破坏,到嘉庆年间,老虎等大型动物也成罕见。贵州是喀斯特地貌普遍发育的地区,山坡土层薄,地表土本来就容易大量流失。

——摘编自李锦伟《明清时期高产作物的引进对西南山区的影响——以黔东北地区为例》

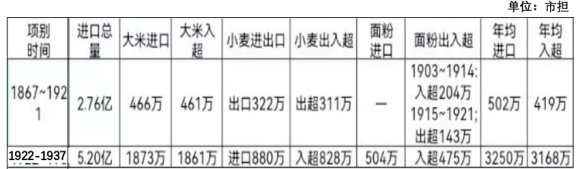

材料二 1867~ 1937年中国大米、小麦、面粉分类进出口状况

——摘编自徐畅《近代中国粮食进口中的阶段和影响》

材料三 改革开放以来,我国高度关注粮食安全问题,促进了粮食生产的快速发展。国家制定的一系列法律法规和政策措施,坚持不以牺牲耕地促开发,保持农村土地承包关系的长期稳定。国家加大对粮食主产区的支持力度,按照市场需求,把粮食的生产、转化、加工、流通、消费作为一个完整的产业体系,进行系列开发和整体建设。国家农业科研的投入比重不断提高,“种子工程”“畜禽水产良种工程”等重大工程顺利实施。健全完善中央储备粮与地方储备粮之间的补充机制,统一协调省、市、县三级储备的吞吐,确保各地国储库和中央储备粮规模的稳定。

——摘编自尹成杰《粮安天下——全球粮食危机与中国粮食安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期我国引进高产作物的背景,并说明对黔东北地区带来的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出1867~1937年中国粮食进口呈现这一状况的主要原因。

(3)综合上述材料并结合所学知识,说明新时期中国应对粮食安全的重要经验。(4 分)

| A.新航路开辟 | B.奴隶贸易 |

| C.蒙古西征 | D.奥斯曼帝国建立 |

材料一 据宣统《东莞县志·物产》记载,万历八年(1580年),广东凤冈人陈益乘船到安南(今越南),当地首领用一种名叫白薯的土产招待他,这种土产味道甘美。陈益“觊其种,贿于酋奴,获之”。由于来自番邦,故名之为番薯。

——摘编自张箭《新大陆农作物的传播和意义》

材料二 明清时期,随着玉米种植的逐渐推广,玉米成为一些地区百姓的主食之一,并被看作是适宜备荒的粮食作物之一。玉米在清代被推广种植之后经常被用作家畜的饲料和酿酒的原料,其药用、燃料、肥料等价值亦多被认识和利用。玉米、番薯等美洲高产粮食作物的推广,对于解决明清时期人民的基本食粮、提高明清时期的粮食产量、平抑粮价具有重要的意义。由于玉米、番薯的推广种植,农民在解决了基本食粮之后,能够将价格比较高的稻谷等粮食投入市场并用于商品交换。这在客观上促进了明清时期粮食商品化的发展。而且,玉米、番薯自身也成为用来交易的大宗商品。

——摘编自宋军令《明清时期美洲农作物在中国的传种及其影响研究——以玉米、番薯、烟草为视角》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括番薯传入中国的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析玉米、番薯等美洲农作物的传播给中国明清社会带来的影响。

某研学小组在进行教材“新航路开辟后的食物物种交流”这一课时学习时,设计了一组问题清单,开展主题学习。

| 问题清单 问题1:物种交流发生的背景是什么? 问题2:哪些动因加速了物种交流? 问题3:物种传播的范围有多广? 问题4:物种传播的途径主要是什么? 问题5:物种交换给世界带来了什么? 问题6:物种交换对中国产生了怎样的影响? |

结合如表“问题清单”和所学知识,以“美洲作物的外传”为主题,选一物种,写一篇历史小短文。(要求:表述成文,历史事实与历史解释相结合,逻辑严密,条理清晰)

材料一

| 记载 | 文献 |

万历庚辰(1580年)客有泛舟之安南(越南)者,公(陈益)偕往,比至,酋长延礼宾馆,每宴会,辄飨土产日薯者,味甘美,公觊其种,贿于酋奴,获之。...嗣是种播天南,佐粮食,人无阻饥。. | 《凤冈陈氏族谱》 |

朱薯产吕宋(菲律宾)国,被野连山.....万历中,闽人移蔓以归,种之数日即荣。瘠卤沙冈皆可植,粪之加大,泉人资以充饥。 | 谈迁(1594-1658 )《枣林杂俎》 |

万历甲申、乙西间,漳潮之交有岛曰南澳,温陵洋舶道之,携其(番著)种归。甲午、乙未间,温陵饥,他谷皆贵,惟薯独稔,乡民活于薯者十之七八,由是名日朱薯。 | 苏琰(1569-1639)《朱薯疏》 |

材料二

(棚民)依山傍谷,诛茅缚屋而居.....携山禾、山芋、桐、茶、杉、漆、靛、番薯而来;(在浙江山 地)外省游民搭棚开垦,种植芭芦、靛蓝、番薯诸物。 ——(清)嘉庆年间《南平县志》 | 浙赣皖山区于潜、临安、余杭三县,因棚民租山垦种(甘薯),阡陌相连,将山土刨松,所以一遇淫霖,沙随水落倾注而下,溪河日淀月淤,不能容纳....惟积难返,扫除不易。 ——(清)光绪年间《孝丰县志》 |

(2)根据上述材料并结合所学知识,分析甘薯在中国传播的影响。

| A.中央集权体制的瓦解 | B.幕府统治改善了民众生活 |

| C.闭关锁国政策的打破 | D.新航路开辟促进物种交流 |

食物与人类历史的关系密不可分。伴随着人类的活动,食物物种从原产地逐渐走向全世界,在文明史上扮演了重要角色。

(1)大约1万年前,人类进入农耕时代。将下列食物物种与原产地相匹配

①小麦、大麦 ②水稻 ③粟 ④玉米、甘薯

图1

(2)古代不同地区食物的生产各有特点,对社会生活产生重要影响。下图2中为公元前6世纪末某地的陶瓶,瓶上的画描绘了当地人收获橄榄的情景。推测这一地区应是 (单选)

图2

A.古代埃及 B.古代中国 C.古代美洲 D.古代希腊

(3)西汉以后,中国古代文献中带有“胡”字的物种如胡桃、胡椒、胡萝卜等传入中国是通过 (单选)

A.丝绸之路 B.海上丝绸之路 C.欧亚航线 D.大西洋航线

(4)15、16世纪,马铃薯和番茄等作为观赏作物传入欧洲的背景是 (单选)

A.新航路开辟 B.奴隶贸易 C.蒙古西征 D.奥斯曼帝国建立

(5)结合下列材料,谈谈食物物种的传播与社会发展的关系。

邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋竽、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜危峰,一望皆包谷也

——(清代)袁景晖《建始县志》