材料— 明隆庆初年,政府准许人民出洋贸易,大量商人移居海外。明末南洋地区的华侨总计约有10万人,在籍贯上,以闽人为最多,其次是广东人。闽粤地区地狭人稠,兼有下洋之便利,许多人只好出洋以求生计。16世纪,西方殖民者东来,纷纷在南洋建立殖民地,出于开发当地的需求,殖民者起初对华侨采取招徕政策,导致华侨的大批出国。在清代前期出国的华侨中,商人的比例有所减少,贫苦、破产的农业和手工业者则逐渐占有多数。他们与当地人民一道开发建设家乡,使一些不毛之地变成良田和城镇。从明末清初起,南洋等地的华人社会不断扩充,华人与当地人通婚而形 成跨文化家庭,为当地文化注入新鲜的元素,并渐渐融入当地社会。

——摘编自赵红英、张春旺《华侨史概要》

材料二 19世纪40-70年代,有三四十万名“契约华工”输入拉美地区。他们在拉美主要从事开矿、修筑铁路和公路、种甘等艰苦工作。华工在“契约”到期后,纷纷在当地落脚,靠贩卖小商品和手艺维生。大多数人慢慢发展为小商人,一些人终成富商,逐渐在当地形成一个华商阶层。到19世纪末20世纪初,华商的经营活动已遍及拉美100多个城市。在华侨聚居区域,他们往往自办华侨子弟学校,创办华文报纸,既宣传中国传统艺术、文化,也介绍居住国的文化习俗。与东南亚华侨 相异,拉丁美洲的华侨成为老死他乡的“单程移民”的情况十分常见。究其原因,一方面,家乡山迢水远,交通不便;另一方面,当地人少有种族歧视,民族关系和谐。在传统华人时代,拉美华侨与当 地民族通婚已很常见,这对华侨融入当地社会客观上是有积极意义的。

——摘编自高伟浓《海上丝绸之路:航线、华商与华工》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括明清时期华人“下南洋”的历史背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代以来华工在拉美地区生存发展的主要表现。

(3)根据材料,简析华侨华人与居住地社会融合的影响。

材料一 16世纪的经济大变动,为17世纪英国的社会流动提供了动力。又正是17世纪英国的社会流动,为18世纪的工业革命创造了基本的社会条件。

——据成德宁《17世纪英国的社会流动与结构变迁》

材料二 1864年美国政府成立了移民局,通过了《鼓励移民法》。由于美国采取了多种鼓励自由移民的优惠政策,大量移民源源不断地来到美国。据统计,在1850—1940年,大约6000万人离开欧洲,其中约一半去了美国,其余的去了拉美、澳大利亚、加拿大、南非等地区。

——据帕尔默《工业革命——变革世界的引擎》等

材料三 第二次世界大战以后,出现新的国际移民浪潮,在20世纪80年代晚期和90年代早期,移民活动之盛达到前所未有的程度。联合国的数字表明,全球移民总量从1965年的7500万增长到1990年的1.2亿。这一时期,移民的流向发生根本性逆转,主流是发展中国家向发达国家移居。而劳动移民成为移民主体,其中高素质技术人员和管理人员的移民成为突出现象,同时也形成了一支以大量的难民、非法移民以及女性移民为主体的廉价劳动力移民群体。

——据李其荣《经济全球化与国际人口迁移》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出16世纪世界经济大变动的具体表现。分析工业革命对英国社会流动产生的影响。(2)据材料二并结合所学知识,简要分析这一时期欧洲人移民美国的原因,并概述这一时期欧洲移民对世界发展的积极影响。据材料三,概括二战后国际移民新浪潮的特点。

材料

(2)如果让你绘制一幅二战后人口流动的地图,说说你的设计并说明理由。

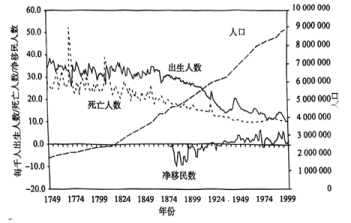

材料一 瑞典的死亡率与人口情况图

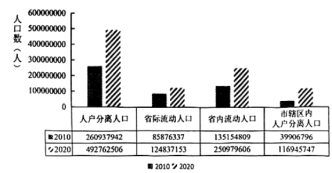

材料二 2010年和2020年中国人户分离人口情况

——摘自王金营等《新时代中国人口发展:现状、特征、影响和挑战》

(1)据材料一并结合所学知识,分析19世纪以来瑞典人口持续增长的主要原因。(2)据材料二并结合所学知识,概括新时代中国人口发展的显著特征并简析其成因。

(3)据材料一、二并结合所学知识,归纳人口迁移对文化产生的共同影响。

材料一清末以来,华北乡村发生巨变,灾祸频发导致每天都有数以万计的灾民四处逃散,有的进入城市,有的流向东北、西北等边疆地区,有的逃往陕西关中、陕西南部等相对富庶之地。“闯关东”数量最多,“走西口”者同样数量庞大。前者移民以农垦为主,后者则以经商为主。山西在“丁戊奇荒”中受灾惨重,人口亡失过半,灾后有大批外省移民来“领荒”和“垦荒”。人口大规模的迁出与迁入,势必对乡村社会格局产生重要影响。

——摘编自张爱明《人口流动与近代华北乡村社会结构之演变》

材料二20世纪以前,由于美国的劳动力不敷经济发展的需要,各级政府遂以各种优惠政策吸引外来移民。美国于1860—1920年出现了前所未有的移民潮。移民大部分来自欧洲,亚洲和拉丁美洲的移民很少,而非洲多属非自愿性移民。移民主要流入美国东北部和中西部城市,成为当地劳动力的主要来源之一。他们既是生产者和消费者,又是技术的传播者。在每个城市,各移民群体都有自己的报刊杂志、体育和文艺团体。随着城市化的发展,城市贫民窟激增及排外主义的兴起,美国政府从1882年起颁布了一系些列歧视性的移民法。

——摘编自梁茂信《1860—1920年外来移民对美国城市化的影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明与美国移民潮相比,近代华北人口流动的特点,并简析其原因。(2)根据材料二并结合所学知识,简析1860—1920年外来移民潮对美国的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,从国家治理角度谈谈如何应对人口迁移。

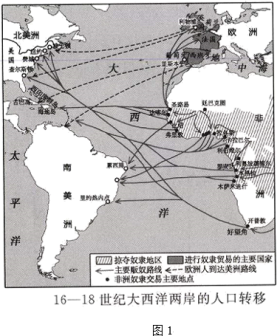

6 . 材料一:奴隶贸易残酷罪恶的奴隶贸易是建立在奴隶痛苦和牺牲基础上的生命与金钱的交换。 在扩张的过程中,罗马人把大批战俘和被征服地区的居民卖为奴隶,其中的建筑师和工程师参与了罗马城建设,更多的奴隶则在大农庄、手工作坊、商业和银行从事劳动。中世纪早期,欧洲奴隶人数约占 总人口的10%左右,许多拜占庭人与斯拉夫人、诺曼人的奴隶结婚生子,巴尔干地区民族的复杂化由此开始。7世纪,巴格达城的码头有从中亚运来的奴隶,从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的白奴,从非洲东部运来的黑奴。

——摘编自《古希腊罗马奴隶制》《阿拉伯通史》等

材料二 大西洋奴隶贸易统计表时间 | 1525年 | 1550年 | 1700年 | 1800年 | 1835年 | 1846年 | 1860年 |

| 奴隶数量(个) | 0 | 5335 | 45296 | 81944 | 44914 | 21582 | 28003 |

资料来源-Trans-Atlantic Slave Trade-Database

法国大革命和拿破仑战争使国际贸易受到抑制,全球海运航线被严重破坏。西方人关于经济的思考发生变化,非洲越来越被视为各种原材料的产地,也是工业制品的市场,而不再仅仅是奴隶的来源地。随着对奴隶贸易的道德谴责日益增强,1804年起,丹麦、英国、智利、墨西哥等国相继禁止了奴隶贸易。1815年维也纳会议签订了《巴黎和约》,其补充条款对缔约国废除奴隶贸易做出规定。

——摘编自《非洲现代史》等

(1)阅读材料一,概括奴隶贸易对古代社会的影响。(2)依据材料二,指出 16-19 世纪中期大西洋奴隶贸易的变化趋势,结合所学说明导致变化的原因。

材料一 北方人民大规模的南下计有永嘉之乱、苏峻和祖约之乱、后赵败亡、淝水之战、刘裕北伐、魏太武帝拓跋焘南下瓜步、宋失淮北四州及豫州淮西之地这七次,总数约有90万人左右。简言之,在此期间,北方平均8个人中有一个南渡,南方平均6个人中有一个北来侨民。其流徙方向大体是北方东部的人民流向南方东部,北方西部的人民流向南方西部。北方人民到达南方,大都举目无亲,出路之一便是依附早先来到南方的士族或地方豪强,成为被隐匿的人口。

——蒋福亚《魏晋南北朝社会经济史》

材料二 在1661-1812年这150年间,福建人口增加了9倍,耕地仅增加32%,人均耕地数从7.11亩降至0.9亩。道光年间“几乎年年有灾,灾区遍及全国”,维持生活“颇费踌躇,于是乎奔走外洋”。中国人移殖澳洲,“殆始于1840年到1859年之间”。随着中外一系列条约的签订,洋布“把土布消灭了百分之九十九”,“无业贫民乘北风附洋舶往国外图生计”。太平天国运动失败后,清政府加强了对起义造反者的镇压,大量农民出洋避祸。如“广东新会平南王黄德滋,率部渡南中国海,最后抵达澳洲北部达尔文港,成为淘金工人”。

——张秋生《略论早期华工移居澳大利亚的社会历史条件》

材料三 根据联合国的相关数据显示,截至2019年12月,按照国籍划分,国际流离失所者居世界前十位的难民来源国及数量分别是:叙利亚660万人,委内瑞拉440万人,阿富汗300万人,南苏丹220万人,缅甸110万人,索马里90万人,刚果(金)80万人,苏丹70万人,伊拉克60万人,中非共和国60万人。

——陈冰《全球难民治理的出路在哪里?》

(1)根据材料一,概括“北方人民大规模南下”的特点,并结合所学分析其对南方的影响。

(2)根据材料二并结合所学,概括近代华工赴澳的国内原因。

(3)根据材料三,指出当代世界难民的主要来源区域。结合所学,分析二战以来联合国为保护难民基本人权做出的努力。

材料一 传统农具的定型和配套过程基本是在宋代完成的。宋代,人们已懂得“土壤气脉,其类不一,美恶不同,治之个有宜也”。淳化年间“凡州县旷土,许民请佃为永业”,大大促进了土地开垦。宋神宗元丰年间粮食总产量为85313954880斤,以一亿人计,人均粮食就达到约853斤(谷)/年。在宋代,“主户之于客户,皆齐民乎”。客户有条件也可以“徙乡易主”。宋神宗年间,已是“二纪以来,不闻街鼓之声了"。到南宋时在旧城外兴起了“沿江数万家,列肆如栉,酒垆楼栏尤壮丽”的南市。杂货工匠,以至杂作人夫,道士僧人,罗立会聚,候人请唤。竹木作料,亦有铺席,砖瓦泥匠,随手即就。

——摘编自徐红《宋代经济型流动人口探析》

材料二 农村移民殖边这种古老的迁移方式在19世纪末20世纪初开始了大规模的运用,而农村向城市的移民主要发生在工业化程度较高的沿海、沿江及铁路沿线地区。“1910年代都市人口增加是与那个时期中民族工业扩大相对应的"。东南沿海农村人口的海外流动是与华北人口的关外流动遥相呼应的又一迁移巨流,华人农村人口流向海外分布广泛,西欧、美洲、东亚各处,而以南洋最多。借助于近代化交通工具,迁移的速度和频率大大加快,如关外移民在20世纪后的骤增与该时期交通事业的发展有重大关系。自北洋军阀时期以来,战争加深了对农村经济的破坏,军阀加速了对农村的盘夺。在国家政权现代化进程加快使相当部分乡绅退出乡村领导地位,流向城市另觅出路。再加上连年自然灾害使得农村更加荒芜与凄惨,因而出现更多的流民、游民。

——摘编自徐德莉《近代化视角下的中国农村人口流动》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代经济型流动人口大量增加的原因,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出清末至民国时期中国农村人口流动的特点。

| A.华工在美国取得了丰厚的报酬 | B.华工的出现纯粹是个人的原因 |

| C.华工为近代美国开发做出贡献 | D.该照片体现了黑奴贸易的罪恶 |

材料一 下南洋最早可以追溯到两千年前的汉代,一直到明清时期才越走越宽,呈现大规模的迁徙潮。从汉朝到明清时期,每当新老政权交替之时,不堪战乱的百姓与没落的权贵的一部分会移居海外。“闽广人稠地狭,田园不足于耕,望海谋生”,因此凭借着地缘上的毗邻关系,东南亚成为中国移民特别是闽广移民的迁徙地和避难所。有资料记载,鸦片战争之前下南洋经商谋生的华人就已有150万人之多。鸦片战争之后,清政府被迫接受纷至沓来的不平等条约,此时殖民统治下的南洋,正处于加速开发过程中,对劳动力的需求量非常大,因此出现了马来西亚联邦给予移民足够的免费土地等优惠措施以吸引华工的现象。“下南洋”的华人与华侨或工或商,胼手胝足,打下了华人的一片天地。

——摘编自高荣伟《下南洋:历史上持续时间最长的一次人口大迁徙》

材料二 19世纪,欧洲农业在机械化的普及下,农业人口迅速减少,资本主义农场的发展又使得越来越多的雇工丧失生计;工业领域中,伴随着捣毁机器的“卢德运动”、英国宪章运动的接续发生,许多工人逐渐感到失望与厌倦。为了缓和人口激增等矛盾,诸国政府也纷纷废除了限制移民的规章,因此人口外流趋势加强。而同时期的美国,农业上大量国土有待开发,加之工业革命席卷各个产业,大型工厂纷纷建立,使得美国对专业技术人员的需求大大增加。1863年,国会通过了《鼓励移民法》,林肯总统和国务卿等也发声呼吁美国驻欧洲官员宣传美国的高工资,以此吸引欧洲的科研技术领域的专业人士。

——摘编自王喆《19世纪西欧人口赴美移民的历史原因探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳“下南洋”现象的特点,并分析推动“下南洋”现象出现的因素。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪西欧赴美移民的原因,并指出与鸦片战争后华人“下南洋”的不同点。