材料一 亚历山大远征军主要由马其顿人和希腊人组成,亚历山大在东方的远征中至少留下了36000名希腊雇佣兵,他们在各处定居下来。他们都是希腊文明的载体。东征中还有很多随军学者,包括工程师、地理学家、测绘师、哲学家、历史学家、艺术家等,他们沿途搜集了大量东方各国的政治、经济以及民情风俗方面的资料,他们与当地人交流来往,使东西方文化互相补充。

——摘编自李丽玲《浅析亚历山大统治政策与希腊化文明的形成》

材料二 传统上所谓的“希腊化时代”是指在古希腊史上从公元前四世纪后半叶至公元前一世纪初这一历史时期,具体而言,一般认为它始于亚历山大统治时期(公元前336—公元前323年),终于公元前30年埃及托勒密王朝的覆灭……亚历山大经过10年的征伐,建立起一个横跨欧、亚、非三大洲的大帝国,但他死后,帝国迅速崩溃,分裂成由其后继者建立起来的诸多王国,它们是马其顿王国、巴克特里亚王国等。西方的一些学者认为随着亚历山大的征服,希腊的治权、文明也广泛地普及到这一广阔区域,因而把由亚历山大开创的这些王国统称为“希腊化世界”,把亚历山大开创的这一时代称为“希腊化时代”。(国内外大多数学者认为“希腊化”一词为19世纪德国历史学家Droysen在其《希腊主义史》一书中首先使用)其后各国学者纷纷引用,于是相沿成习。但笔者认为这一提法并不符合史实,且不谈马其顿王国,就东方各国而言,“希腊化”这一名词带有极大片面性,它完全抹煞了东方因素的作用。

——樊江宏《关于“希腊化时代”的再思考》

(1)据材料一并结合所学知识,从文明扩展的角度简析亚历山大远征的历史意义。(2)据材料二并结合所学知识,谈谈你对“希腊化时代”的理解。

材料一:蒙古帝国时期,成吉思汗让商人自由经商,“为地方行旅谋安,于诸大道中置卫士”,配给驿站一定数量的人和兽,以及食物、饮料等必需品。窝阔台通过征服战争,打通了东北亚到中亚的丝绸之路。“原来金山一带‘深谷长坂,车不可行’……窝阔台率军西行时‘始碎其路’”。1251年蒙哥设置别失八里行省,执掌西域的军政事务。

——摘编自孙秀君《论蒙古帝国时期蒙古人对陆上丝绸之路的贡献》

材料二:拿破仑战争加速了欧洲封建力量的衰落,传播了自由、平等、法治等启蒙思想。拿破仑战争的侵略性亦带来一个相对新鲜及持续增强的运动——民族主义,它的成长注定了一些国家的开始及另一些国家的结束.欧洲的版图亦在拿破仑时代后一个世纪发生了剧烈地转变。这种转变并非基于封地及贵族,而是是基于人文、民族起源和民族思想。拿破仑的遗产还有更深远的意义。18世纪末19世纪初发生的一系列战争,就波及范围而言,不仅是欧洲战争,也是全球性的战争。战争打碎了西班牙等一些全球帝国,法国革命激励下的拉美独立运动风起云涌。

——摘编自李化敏《近代德意志民族自我意识觉醒的文化路径》等

(1)据材料一并结合所学知识,概括蒙古帝国时期为维护丝绸之路的畅通采取的措施,并分析其历史意义。(2)据材料二,概括指出拿破仑战争的积极影响。

材料一:从公元前334年亚历山大大帝引兵东征,直到公元前30年罗马帝国最后完全吞并埃及,这300多年在地中海东部地区的历史上被称为希腊化时代。这时期最显著的事实,便是古希腊的文化和古代东方各国的文化因为交流融合而孕育出更为发达的文化。那些在亚历山大帝国废墟上所形成走起来的各个国家,一方面具有东方的特征,另一方面又具有希腊的色彩。

——摘编自郭圣铭《世界文明史纲要》

材料二:在18世纪末19世纪初,欧洲大陆各国的封建主义正逐步走向瓦解崩溃,新兴的资本主义法国同封建欧洲国家之间的战争不可避免。拿破仑掌握法国执政权后,“用不断的战争来代替不断的革命”。战争沉重打击了欧洲封建各国的军事力量,破坏了欧洲的封建传统文化,加速了欧洲封建力量的衰落。战争传播了自由、平等、法制等启蒙思想。同时;拿破仑战争的侵略性亦带来一个相对地新鲜及持续增强的运动一民族主义。民族主义将会塑造未来欧洲历史的轨道,它的成长注定了一些国家的开始及另一些国家的结束。欧洲的版图亦在拿破仑时代后一个世纪发生了剧烈地转变。这种转变并非基于封地及贵族,而是基于人文、民族起源和民族思想。

——摘编自李化敏《近代德意志民族自我意识觉醒的文化路径》

(1)根据材料一,概括希腊化时代文化的基本特征,并分析其成因。(2)根据材料二和所学知识,说明拿破仑战争对欧洲文化产生的重大影响。

材料 蒙古建国后,于公元1219年至1260年的四十余年时间,先后进行三次大规模西征,建立起了庞大的帝国。随着蒙古的西征,东西方之间的联系得到加强,L.阿布霍德说“正是蒙古将原本支离破碎的地区整合起来,才促进了欧洲直接接触远东地区。蒙古人的征服使欧洲与中国的相互了解和交通在一切接触中断了至少四个世纪之后又得以恢复。”

蒙古人的到来给西欧带来了新的发展机遇,这些机遇存在于宗教领域和商业领域。西征打通东西方通道,促使西欧人来中国,往返这一商道的人在回到自己家乡之时,大多都腰缠万贯,通过他们的介绍和口口相传,促进了西欧人进一步探索东方,发现世界。在蒙古第三次西征之后不久,来自威尼斯的马可·波罗(1254—1324年)来到了中国,他的游记给西方人留下了对东方财富的痴迷,这些因素对后来由西方殖民者主导的地理大发现活动产生了重要的影响。部分世界史学者甚至认为,世界形成一个整体的历史,应当是从蒙古的远征开始的。

——摘编自刘肖肖《论西欧与元帝国的关系(1260-1368)》等

根据材料并结合所学知识,简述该时期东西方交往的特点。

史料一 以成吉思汗及其子孙为首的蒙古封建主,在差不多70年的时间里,血洗了亚欧国家。前所未有的灾难落到了被征服国家人民群众的身上。征服、破坏了他们的城市,践踏了他们的田野,消灭了他们的生产力和文化。

——摘编自《苏联域外的东方中世纪史》

史料二 蒙古人西征,将以前闭塞之路途,完全洞开……中世纪满天黑云,使人不得望见天日。至是乃因蒙古西征,而重现光明。当时战争杀人,盈野盈城,似为人类惨祸,而不知实如空天霹雳,将几百年之酣睡懒病,自梦中警醒。

——摘编自法国学者麦撒

【探究】两则史料对蒙古西征的评价其侧重点有何不同?影响历史评价的因素有哪些?

史料一 亚历山大虽然以解除波斯的奴役为号召,从小亚细亚到埃及一路赢得了当地人民的支持和拥护,但一旦遇到抵抗时,他是不惜大动屠刀的。城市被摧毁,幸存者被出卖为奴,财富被洗劫一空。

史料二 (亚历山大)远征在客观上使希腊文明与埃及、巴比伦和印度的文明得以接触、交流、融汇,扩大了各民族已知世界的范围,加快了人类历史由分散走向整体的进程,在一个世界性的帝国内,世界性的政治、经济和文化的出现是必然的。

——以上史料扩编自白乐天、李风飞主编

【探究】(1)史料一中,人民对亚历山大远征既支持又抵抗的原因是什么?指出亚历山大远征给人民带来的影响。

(2)根据史料二、概括亚历山大远征在世界范围内的影响。

材料一 巴比伦文明起源于公元前4000年左右,居住在两河流域的主要是苏美尔人,他们创造了文字,制定了最早的法典,建立了城邦,发明了陶轮、帆船、耕犁。大约公元前1900年,从西方来的阿莫里特人征服了这个地区,继承了苏美尔人的文明,并使巴比伦成为两河流域的政治和商业中心。公元前 1595 年喀西特人掌握政权,建立了一个延续四百年的王朝。 此后,亚述人、阿拉米人和迦勒底人展开多年斗争。从公元前9世纪到公元前7世纪下半叶,统治这个地区的主要是亚述帝国。这个地区在公元前539年被波斯人占领,公元前331年又被亚历山大大帝占领。

——摘编自严文明等《中华文明史》(第一卷)

材料二 新都巴格达建成后,才几年工夫,便由一个古老的小村落,一跃而为东西方贸易的集散地和国际政治中心,成为东方的一颗明珠。 巴格达城的码头,有好几英里长,那里停泊着几百艘各式各样的船只,有战舰和游艇,有中国大船……市场上有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度和马来群岛运来的香料、矿物和染料;从中亚细亚突厥人的地区运来的红宝石、青金石、织造品和奴隶;从斯堪的纳维亚和俄罗斯运来的蜂蜜、黄蜡、毛皮和白奴;从非洲东部运来的象牙、金粉和黑奴。

——摘编自《中外历史纲要》(下册)

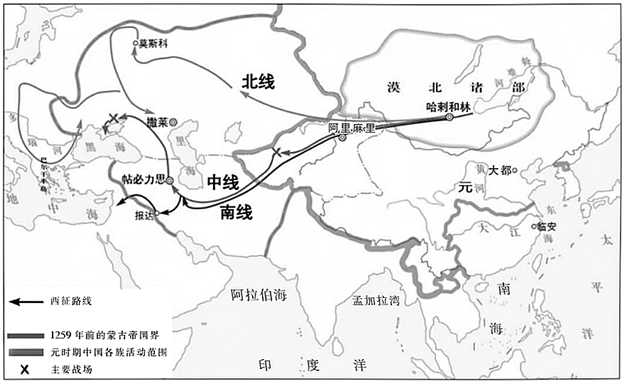

材料三 13世纪初,中国北方草原出现了一个强大的蒙古汗国。1218年开始,中亚的花剌子模国扣留蒙古商队,杀害蒙古使臣。不久,成吉思汗以复仇为由,发动第一次西征……灭亡金朝之后,蒙古发动第二次西征……13世纪中叶,蒙古以西亚地区为目标,进行第三次西征,攻占巴格达。 蒙古军队西征示意图如下。

——摘编自《历史选择性必修3·文化交流与传播》

(1)根据材料一并结合所学,写出苏美尔人创造的文字和制定的最早的法典名称,并指出到公元前4世纪时两河流域文明发生的变化。

(2)根据材料二,概括巴格达城贸易繁荣的表现,并结合所学指出材料中所述“巴格达城”所处的时期。

(3)根据材料三,按蒙古军队西征时间的先后排出三条路线的顺序,并结合所学写出攻占巴格达后统治这一区域的汗国名称,分析蒙古西征对不同地域文化产生的影响。

材料一 春秋之前,东部鲜卑原牧于鲜卑山为中心的地区。汉武帝时,南下作乐水(饶乐水,今西拉木伦河及下游新开河的统称)流域。东汉初年,再次南下边塞塞外……唐通天元年(696年)“天下大旱”,契丹驻牧地西拉木伦河流域尤其严重,人畜饥饿,于是首领率部众南下,深入到冀、赵、瀛等州。契丹人口在唐初为22万,辽建立时为75万,统和十八年(1000年)达到100万。东北诸族间、各民族内部间,政治军事斗争时有发生,甚至相当激烈、残酷。胜利者称王称霸,掠夺人口财富,抢占优良草场和森林狩猎区,某些不甘心屈辱和死亡的失败者常率领部众远走他乡,脱离斗争旋涡,来到易于取得生活出路的南部和西部。金政权原都于上京会宁,1151年南迁至1000余公里的燕京,大量女真人随之到这里。迁都是为了“强效华风,光宇中土”。成吉思汗不断南下,忽必烈南下灭宋,统一全国等均是在大一统思想指导下实现的。

——摘编自曲守成孟古托力《古代东北民族南下西进规律性运动考论》

材料二 1861年清政府“弛禁”以来,大批关内移民涌入东北垦荒种地,到清末民初,奉天全省垦地面积6682.6万亩,大片荒地得以开垦。宣统元年(1909年),黑龙江先后设立了移民农业公司、和利民公司,引进国外机械,雇佣移民开垦荒地,提高了生产效率和粮食产量。东北的大豆玉米、高粱等农作物产量跃居全国前列,并大量内销和出口。随着关内移民人口的持续增加,农产品出现剩余,与之相关联的油坊、烧锅、磨坊等加工业得到了快速发展。之后,面粉厂、农具厂、服装厂也相继出现。随着1897年中东铁路兴建,东北地区开始步入城镇化发展的快车道。到1916年哈尔滨总人口已达16~17万人,哈尔滨迅速发展成为一个大中型城市。苏俄报刊曾披露:“俄国所最惧者,为中国之移民。中国人于二三百俄里之边境附近安置多数农人,使其人民移住自兴安岭至伊尔赤西之地。”1928年《东方杂志》亦提到“东三省华人既这样发达,日本人欲在这三千万群众之中,实行其自由行动,恐非易事。”关内移民到东北,只有紧密团结、互帮互助才能得以生存,这逐渐形成了东北文化中重亲情、讲义气、待人以诚等性格特点。

——摘编自王延荣《近代关内移民对东北经济文化发展影响探析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括古代东北民族南下的主要原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析近代关内移民对东北发展的主要影响。

材料一 三次西征之后,形成了横跨欧亚大陆的蒙古帝国。蒙古帝国范围内,存在着多种不同的文明,但最主要的是两个文明文化中心:一个是中亚古伊朗文明的伊斯兰文化中心;另一个是中原黄河流域的汉文化中心。这一时期,由于新兴蒙古政治、经济、军事的需要,大量被征服的西域人经签发、征调、招募而东向迁徙,来到中土。从入华人口的频繁程度和人口规模来看,它远远超出了以往任何时代。

——据马建春《元代东迁西域人及其文化研究》等整理

材料二 总督参事会作为英属印度的中央政权,在英王接管政权后,发生了变化。1861年,英国议会通过了《印度参事会法》,把英国的一套行政原则和模式引进来,法令规定每个参事负责一个行政部门,分管内政、外交、财政、税务、法律、军事等部门的工作。1858年兵变的结果也使英国人认识到,完全将印度人排除在中央政府之外是危险的。因此,允许印度人参加立法参事会。后来,又吸收印度人进入行政参事会。1861年英国政府制定了《印度文官法》,把自1855年开始实行的“通过竞争考试择优任用文官”的原则用法律的形式固定下来。随后又陆续制定了一系列有关文官任用、升迁、纪律、年金、奖惩等条例和规则。

——摘编自张群《试析英属印度文官制度的嬗变》

材料三 20世纪末的亚洲金融危机重创了韩国经济,金钱万能、人情冷漠、极端个人主义等也影响着韩国社会的可持续发展。为此,韩国政府提出了以传统文化产业拉动全国经济发展,推动文明进步的“文化立国”国策。韩国政府通过政策立法、影视作品等将“孝”文化植根于国人的灵魂与血脉之中。韩剧中传达出的“孝”文化因子,不仅主导着韩国国民的精神生活,而且使具有相同文化基因的亚洲,尤其是中国掀起了一阵“韩流”热潮。韩国把这些由“孝道”而产生的文化产业通称为“孝子产业”。2004年,“韩国文化产品已经在世界市场上占到3.5%的份额,韩国成为世界第五大文化产业强国”。

——摘编自王曰美《韩国对儒家文化的保护与传承探析》

(1)根据材料一,概括蒙古帝国的特点,结合所学,说明蒙古西征对文化的影响。(2)根据材料二并结合所学,简要评述19世纪中期英属印度政府的文官体制改革。

(3)根据材料三并结合所学,指出韩国政府打造“孝子产业”的历史背景,分析这一政策对文化发展的作用。

材料一 东周时期,生产力显著提升,生产关系剧烈变化。当此时,诸家并出,百花齐放,儒尚仁义、道体无名、法兼势术、兵贵止……皆欲塑当世之秩序,焕华夏以新生,故而风云激荡,史称百家争鸣。其所争者,为济世之要枢;其所鸣者,为治平之大道。

——故宫博物院展览《何以中国·源·启蒙奠基》

材料二 汉唐以降,得益于陆上、海上贸易线路的畅通,中华文明同外部文明展开更加广阔的对话。中华文明始终尊重世界文化的多样性,以文明交流超越文明隔阂,以文明互鉴超越文明冲突,以文明共存超越文明优越,向世界贡献了深刻的思想体系、丰富的科技文化艺术成果、独特的制度创造,深刻影响了世界文明进程。

——故宫博物院展览《何以中国·流·和衷共济》

(1)依据材料一并结合所学知识,分别指出战国时期儒家和法家在“塑当世之秩序”方面所提出的主张,并用一句话概括百家争鸣对后世的影响。

(2)依据材料二并结合所学知识,请描述一件能展现中外文明交流的展品,并说明其对世界文明进程的影响。