| A.明清君主专制不断加强 | B.统一多民族国家得以巩固 |

| C.边疆地区得到有效治理 | D.政治智慧助推了民族交融 |

| A.地图的绘制技术较为先进 | B.儒家思想得到传播 |

| C.通过华夷观构建世界秩序 | D.对外文化交流繁盛 |

材料一 明代的边患甚为严峻,为了遏止蒙古势力的南下,明朝廷非常重视对长城的修筑,在西起嘉峪关、东至鸭绿江的北部边境线上,建立了以长城为依托的防御体系,并把绵长的长城防线分为九个防区,史称“九边”或“九镇”……清代长城的地位和作用发生转变,其主要作用已经不是军事防御,而主要最实行“满禁”“蒙禁”。清代的长城作为“汉夷”分界的标志性意义依然存在,长城依然起着阻滞农牧交流的作用。“清代的长城作为民族的、社会的、经济的、文化的分界意义开始凸显出来”。

——摘编自李孝聪等《中国长城志》

材料二

(1)根据材料一、二并结合所学知识,说明明朝在长城防线设立九边重镇的理由。

(2)根据材料一并结合所学知识,分析清朝“长城的地位和作用发生转变”的原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出从明朝至清朝长城周边政治环境的变化趋势。

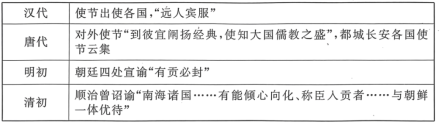

材料一 “四夷来朝”是历代中央王朝统治者发展对外交往的政治理想。《尚书·大禹谟》称“无怠无荒,四夷来王”,天子躬行勤政,可使“四夷”归服,而周边部族及诸国遣使朝贡,可以彰显天子"天下共主"的地位。故凡王朝新立,都十分重视发展对外交往,制定优待"四夷"使臣的朝聘礼仪,举行一系列欢迎仪式。自秦以降,历代统治者均高度重视发展对外交往,并形成以下三个特点。一是随着地理视野的扩大,对外交往的距离由近及远,从西太平洋地区拓展到印度洋地区。交往的对象——"四夷",由最初的王朝域内边疆部族,扩展到王朝周边的政权,再到更远的域外地区。二是对外交往主要沿传统的陆上和海上丝绸之路进行,分别从西域、东南亚地区向西延伸。随着中央王朝统治中心的东移,海上丝绸之路逐渐成为主要路线。三是在官方发展对外交往的同时,始终存在着民间对外交往,它们共同构成中国对外交往的内容。汉代张骞通西域,唐代玄奘西游天竺、鉴真东渡日本,明代郑和下西洋,都是中国主动发展对外交往的典型代表。

——摘编自刘祥学《远迩相安共享太平——中国古代对外交往的宗旨》

材料二 近代以来,中国的外交思维已经从自闭走向开放并呈现出引领的时代属性。自闭状态下,中国多以“天朝上国”的国际身份自居,呈现出一个威望型的东方传统大国形象;随着历史的发展,在西方的冲击下,被强行纳入西方国家构建的"咸斯特伐利亚"式的主权民族国家体系。此时的中国,在西方所设置的西洋镜中,几乎沦为一个"失败国家"。而在此逻辑下,中国的国际意识也开始发生巨变——中国开始被安置在世界体系的外围;当历史再次走向新的关口之时,中国选择了社会主义道路。经过革命、建设、改革,如今的中国已经以新的面貌出现在国际舞台上。即以新型东方大国、仁智大国、更加开放的思维与外部世界进行互动往来。就是中国的外交思维已经从西方语境中的“外交无意识”朝着具有中国风格的“外交有意识”迈进。及至新时期,中国的外交思维也更加具有自觉塑造、主动引领的意涵。

——摘编自李博一《百年变局下的中国外交思维:历时与共时之间》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国古代对外交往的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出近代以来中国外交变化的趋势,并分析其原因。

| A.开始了对西南地区的正式管辖 | B.完成对西南地区的“改土归流” |

| C.积极维护西南地区的社会稳定 | D.消除了西南少数民族割据现象 |

| A.都有利于维护统治秩序稳定 | B.对外都输出新型外交理论 |

| C.都体现了“中原王朝中心观” | D.外交人员众多且机构庞大 |

至元三十一年(1294年) | 受罗马教皇派遣的教士孟特戈维诺,到达大都后即留居 |

大德五年(1301年) | 元成宗遣使赴马合答束(今索马里摩加迪沙)征取狮豹等物。 |

至治元年(1321年) | 意大利传教士鄂多立克由海路到达大都,留居三年,复往中国西部旅行后回国。 |

至正二年(1342年) | 元顺帝遣使至印度德里,赠予德里算端国男女奴隶及锦绸等物品。 |

表格说明元代( )

| A.交通较前代更为发达 | B.留居中国的外国人很多 |

| C.与罗马教皇来往颇多 | D.与亚非欧国家展开交往 |

| A.统治者重视对边疆地区的管理 | B.民族政策具有因俗而治的鲜明特点 |

| C.政治制度的发展缺乏有效传承 | D.边疆治理呈现与内地一体化的趋势 |

| A.巩固了国家统一 | B.推动了对外交流 |

| C.加强了君主专制 | D.阻碍了民族融合 |

材料一 清政府在实施民族政策方面具有高度的灵活性,如对不同民族地区(包括汉族聚居地区)采取不同的管理措施,在不同民族地区根据不同实际情况实行不同的行政管理体制。清朝统治者有着较为成熟的民族政策观念,对不同民族实行不同的民族政策,如对蒙古诸部与对汉族实行不同政策,对西藏与对新疆实行不同的管理政策等;对同一民族的不同支系也实行了不同政策,如对内属蒙古与外藩蒙古实行不同的政策;在不同民族“各得其治”的基础上,实现了国家政治的高度统一和社会的长期稳定。清朝政府陆续制定和增修《理藩院(部)则例》《回疆则例蒙古律例》西藏通制》等,确认了有关民族地区的行政区划、职官制度、行政管理制度、司法制度、宗教制度、经济贸易制度等。这使清朝官员在管理民族事务方面有章可循,在处理民族问题方面有法可依。

——摘编自余梓东《浅谈清代民族政策的启示》

材料二 中国共产党的民族政策探索实践长达百年之久,可谓是实践经验丰富。丰富的民族政策实践增强了中国共产党人的中华民族话语权。如在“卢沟桥事变”的第二日,中国共产党中央委员会就向全国发出了抗战宣言,向全国同胞呼吁:“平津危急!华北危急!中华民族危急!”并号召“只有全民族实行抗战,才是我们的出路”。1949年9月29日,中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的《共同纲领》,更是专辟一章来阐释新中国的民族政策,明确了"使中华人民共和国成为各民族友爱合作的大家庭”的总基调。民族政策实践的一大优势,还在于在解决民族问题的探索实践中找到了中国特色解决民族问题的正确道路。正如习近平总书记在2021年8月召开的中央民族工会会议上指出:“回顾党的百年历程,党的民族工作取得的最大成就,就是走出了一条中国特色解决民族问题的正确道路。”

——摘编自白利友《铸牢中华民族共同体意识的民族政策机制分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代民族政策的特点

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析新中国能够走出一条中国特色解决民族问题的正确道路的原因。