材料一 早在先秦前,我国就有了社会保障思想。商朝建立初期,实施了许多爱民、利民的举措;周武王时期,大力提倡爱民、保民主张,西周王朝还实施了慈幼、养老、赈穷、恤贫、宽疾、安富等六项爱民政策。孔子在《札记》指出“大道之行也,天下为公——故人不独亲其亲,不独子其子;使老有所终,壮有所用,幼有所长,鳏寡孤独废疾者皆有所养。”墨子提出“爱人者,必为人爱,恶人者,必为人恶——饥者得食,寒者得衣,劳者得息”。

——摘编自郭亚雄《中国古代社会保障思想及其行为研究》

材料二 中国古代疫情多发,文献中“大疫”“时疫大行”等记载不时出现,唐代也不例外。唐代尽管医疗机构很完善、发达,但仍无法有效应对大规模爆发的疫病。其中重要原因是医疗资源的不均与不足。在此情况下,基层民间医疗有所开创和发展。悲田病坊是唐代开创的救助病残、乞丐及贫民的专门机构,服务对象就是社会底层群体。病坊的所属关系有:一是受官府管理,经费也来自官府;二是僧人自行管理,经费来源于寺院。悲田病坊的设置是儒家仁政思想与佛教慈悲为怀精神的实践,一方面从民间的角度补充了医疗资源的不足,另一方面在医疗资源分配严重不均的情况下救助社会底层百姓。其设置影响深远,为后世所继承。

——摘编自廖靖靖《多姿多彩的大唐风貌》

完成下列要求

(1)据材料一指出中国古代社会保障制度形成的思想基础。

(2)据材料二概括唐代基层民间医疗开创的原因。

(3)综合上述材料,请你谈谈古代社会防治疫病的历史借鉴价值。

材料一:中华民族繁衍数千年的历史,也是与疾疫抗争的历史。春秋战国时期,人们已能辨别出伤寒、疟疾、痒疥疾等传染病,抗击传染病的措施也已出现,进而以“制天命而用之”的昂扬精神,鼓舞民众防治疫病的信心。疫情发生后,本着“天下之务莫大于恤民”的思想,历代政府会采取一些积极有效的救灾措施。唐大和六年春,长江以南大部分地区流传疫疾,文宗责成地方官员亲自下乡送药,向老百姓传播防治疫病的知识。发生疫病后,历代政府均要求地方官吏必须及时如实上报灾情,并且对上报灾情的时间和内容作了详细的规定。

——摘编自邓铁涛《中国防疫史》等

材料二:1910年,中国东北爆发了规模庞大的鼠疫疫情,并蔓延至京畿重地。清政府任命伍连德博士统管东北各省防疫事宜。伍连德在东北设立防疫局及防疫机关——吉林防疫总局。总局外设31处地方防疫局,为处置疫情提供了坚实保障。同时颁布了《检疫规则》,包括了疫情报告检验、疫区隔离与阻断交通、强制消毒、疫尸及秽物处理、防疫奖惩及善后措施等。清政府通过报刊等新兴媒体力量大力倡导居民食用干净食物、饮用卫生水源、定期消毒杀菌、保持环境洁净。1912年,清政府在沈阳召开中国第一次真正意义上的国际会议——万国鼠疫研究会,确定了许多国际通行的防疫准则,为此后的国际防疫合作奠定了基础。并颁布第一部全国性卫生防疫法规——《民政部拟定防疫章程》,至此,国家层面的公共卫生体系初具雏形。当然从整体上看,清政府在医疗卫生方面受制于人才和财力,医疗卫生事业发展极为滞后。

——摘编自余新忠《中国近代防疫体系的制度构建》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括我国古代防治疫病的主要特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析与古代防疫措施相比,清末防疫体系有哪些不同,并简要评价。

材料一 中国古代一直在探索如何遏制瘟疫的传播,减轻瘟疫的破坏。有学者认为端午节便起源于南方的“祛病防疫”习俗。秦与西汉都有专门安置隔离病人的场所。张仲景编纂的《伤寒杂病论》,认为瘟疫是由“岁时不和,温凉失节”的疫气所导致。东汉至南北朝时期不仅战乱与自然灾害频繁,也是瘟疫发生数量与频度的高峰时期。“卑湿”的南方地区最容易发生疫病。唐宋时期瘟疫多发生于春夏两季与都城附近。政府通过普及医学知识,提高医生的社会地位,加强药物的统一管理,改善公共卫生等手段防控疾病。医生也积累经验,精选各家名方,使许多行之有效的处方被保存了下来。明清时期是疫病的又一个高峰时期,疫病呈现出由东部沿海地区向内陆递减的规律。温病学派由此在江南诞生,认为瘟疫是通过空气与接触进入口鼻而传播。温病学派也十分重视提高身体的免疫力。明代出现了预防天花的“人痘术”。在经济发达的江南地区,药店遍布各地,药材业的发展有利于疫病的治疗。

——摘编自张剑光《千年疫情》等

材料二 霍乱长期以来一直是孟加拉和印度地区的地方病。1817年从印度向其他地区大面积传播。1830年,霍乱发展成全球性的疫病。1831-1866年间,霍乱曾先后四次在英国肆虐。有人认为霍乱是穷人的疾病,贫民窟是霍乱滋生的温床。卫生派则认为霍乱不仅是一种传染病,更是社会不卫生的表现和必然结果,贫穷的工人生活在一个更适宜霍乱繁殖的地区。主张当局应该关注穷人,改善他们的卫生状况来预防霍乱。卫生派主要由医学界人士和某些社会改革家构成,他们不遣余力的揭示霍乱与肮脏之间的关系,赢得了广泛的社会关注和政府的高度重视。1848年在霍乱再度爆发之际,议会授权成立了中央卫生委员会。委员会利用议会授予的法律权力,在全国建设供水和下水道系统,有效制止了霍乱的流行。1851年英国参加了在巴黎召开的国际卫生大会,其重要议题就是如何对霍乱等传染病加以防治并制定了世界第一个地区性《国际卫生公约》。

——摘编自毛利霞《从隔离病人到治理环境;19世纪英国霍乱防治研究》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代瘟疫流行的特点及有效的防治措施。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析19世纪英国爆发霍乱的原因及其应对措施的影响。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对人类战胜瘟疫的认识。

材料一 明清时期,福建另辟了两条经由闽北的出省通道,使得闽南的陆上通道完善,此外该地区面向大海,有着为数众多的优良港湾,此时对外交通范围更广,往来国家更多,对外联系频繁,贸易规模更大……港口走私贸易给闽南地区带来经济发展的同时,也使疫病得以传入。

当地政府重治而不重防,防治疫情的认识不足,为防止引起恐慌,对疫情信息严格保密。湿热的气候和民间停丧不葬的习俗使得细菌病毒大量繁殖。……闽南地区的鼠疫流行时间长达300余年,造成了严重的危害。

——摘编自林楠、曾毅凌《明清闽南疫病流行与海外交往之影响》等

材料二 19世纪末20世纪初,“卫生”一词在晚清日益流行。由于近代社会的急剧转型,卫生涉及的已经不是个人或地方团体层面,而是同国家、民族联系在了一起。文化市场涌现大量的生理卫生、生殖医学的书籍和刊物,相关的广告与介绍也频繁见诸报端,大多强调泰西的兴盛与其对生理卫生学的重视密切关联,表示译者或作者的目的即在希望种族强盛上。《高等小学卫生教科书》(1903)广告词言:“今亟译此类之书,以饷吾国民。凡有保种之责,而知亡国之忧者,盖令青年子弟日肆习之。”

——摘编自张仲民《出版与文化政治:晚清的“卫生”书籍研究》

材料三 新中国成立初期百废待举,许多蛰伏的传染性疾病一度肆虐,鼠疫波及全国20多个省区,血吸虫病遍及长江以南所有省份。1949年10月,中央召开紧急防疫会议,确定了预防为主、防治结合的措施,成立中央防疫委员会,建立快捷的信息沟通体制,开展大规模的爱国卫生运动,1950-1953年连续召开三次全国卫生会议,将卫生工作与群众运动相结合,强调群防群治。通过传媒界的政治动员和教育界、文艺界的防疫宣传,卫生防疫工作上升为全民政治运动,流行的各种疫病很快得到了有效防控。

——摘编自李向东、刘念《新中国成立初期的疫情与疫病防控的政治化》

完成下列要求:

(1)据材料一,概括明清时期造成闽南地区疫病流行的原因。

(2)据材料二并结合所学知识,分析晚清卫生观念传播的积极作用。

(3)据材料三并结合所学知识,概括新中国成立初期疫病防治的特点及作用。

5 . 材料 抗战时期,陕甘宁边区疫病流行,造成边区军民大量伤亡。1940年3月,中共中央在延安召开防疫工作会议并成立了延安防疫委员会,负责延安市、县境内的防疫卫生,还在区、乡、村设立卫生防疫小组。为防治疫病,边区政府开展了多种形式的宣传教育,发动大规模的群众性卫生运动,动员党政军民捕鼠、灭鼠;建立了中央、军队、地方三大系统的医疗机构,并三令五申要加强预防接种和预防注射工作等。1941~1942 年又先后发布了《陕甘宁民政厅布告》及《预防管理传染病条例》,建立了疫情报告制度和隔离制度。专门成立的营养委员会对吃饭时间做了科学合理的规定,倡导粗粮要细做,号召群众参加体育锻炼,以增强免疫能力,并倡导定期举行运动会。经过努力,群众的卫生观念不断增强,边区人口的平均死亡率从60%o以上下降到30%o左右。

——摘编自陈松友、杜君《抗战时期陕甘宁边区的疫病防治工作》

(1)根据材料并结合所学知识,概括陕甘宁边区疫病防治的措施。

(2)根据材料并结合所学知识,简析陕甘宁边区疫病防治的意义。

材料一 从1347至1353年,席卷整个欧洲的被称之为“黑死病”的鼠疫大瘟疫,夺走了2500万欧洲人的性命。全家死光的贵族留下了大量的荒芜土地,农民买下闲置的土地,很多人成了拥有土地的新贵族,农奴阶层由此瓦解;人们由于黑死病的侵袭懂得了许多卫生习惯,这样,欧洲的下水排污系统才得到了彻底的改善,一直到今天,人们还在为英国伦敦那宽敞有如隧道的下水管感叹:除此以外,火葬开始成为最重要的丧葬方式:原本位于房间中央的壁炉被移到了墙边:房间开始采用灰泥或者石头来代替木板:黑死病彻底动摇了宗教桎梏,人文主义的思想开始复苏,文艺复兴的萌芽开始孕育,从而改变了欧洲文明发展的方向,西方学者认为它“标志了中世纪的结束”。当时又掀起了一波又一波迫害犹太人的浪潮,理由是犹太人到处流动传播瘟病并四处投毒。

——编自《欧洲中世纪黑死病历史》

材料二 1910年10月,中国东北爆发鼠疫疫情,日俄双方借机以“人道主戈”为借口介入东北事务«12月,清政府指派著名西疾伍连德博士为东北三省防疫事务总管,统管东北冬省防疫事宣"伍连德率领一支由医生护士组成的医疗队,前往疫情最重的哈尔滨开展防治工作。清政府及各地方当局组建各级防疫组织、颁布各种防疫法规,采取了隔断交通、对病人及疑似病人实施隔离、焚化尸体、对疫区严格消毒等具体防疫措施。政府还通过报刊等新兴媒体力量,大力倡导健康卫生的生活习惯。19门年4月,清政府成功抵制了日俄的干涉,在沈阳召开了“万国鼠疫研究会”,邀请了来自11个国家的专家共同讨论扑灭疫情的办法,确定了许多国际通行的防疫准则。同时还颁布了第一部全国性卫生防疫法规——《民政部拟定防疫章程》,国家层面的公共卫生体系初具雏形。

——陈雁:《20世纪初中国对疾疫的应对一略论1910—1911年的东北鼠疫》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析14世纪的黑死病对欧洲的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清政府对东北鼠疫疫情应对的特点,分析其意义。

材料一 随着工业化的推进和殖民主义的扩展,最令人害怕、最引人注目的是19世纪“世界病”出现了,这便是霍乱。“世界病”的发生,从大环境上来说,殖民行为和民族冲突让区域间的交往变得更加复杂和紧密,城市的发展进程则加速了城乡之间的人口流动。从小环境来说,工业化带来了前所未有的污染特别是河流污染,卫生条件变得更差了。这种局面让消化道病原体活跃异常,并最终发展成了世界性瘟疫。

——摘编自李化成《全球史视野中的环境和瘟疫》

材料二 建国初,有西方人士曾断言,天花等瘟疫必定是新中国最难解决的问题之一。1950年国庆节后,政务院发布了由周恩来总理签发的《关于发动秋季种痘运动的指示》,要求全国各地居民普遍种痘一次。 此后,卫生部也发布《种痘暂行办法》,规定必须对儿童进行种痘。种痘费用全部由国家承担,所有的医护人员都加入到了这场运动中。医护人员和种痘人员根据人口登记名册,挨家挨户上门种痘。在这场全民种痘运动中,全国上下积极性很高,取得了非常好的效果。到1961年我国最后一例天花病人的痊愈,中国境内终于消灭了这个困扰人类数千年的瘟疫。

——摘编自宋莉《1950年消灭天花——人类免疫成功的典范》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括19世纪出现“世界病”的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括新中国解决天花问题上呈现的特点,并简析其意义。

材料一 曹植《说疫气》中说:“建安二十二年,疫疠大作,家家有僵尸之痛,室室有号泣之哀。”……….张仲景在临床实践中发愤著成了《伤寒杂病论》,“发热而渴,不恶寒者,为温病”……到金、元时期………医学家提出了温病与伤寒不同。…….到明、清这两个朝代,平均每四年就有一次疫病流行。当时大多是用伤寒法治温病,这种治法无异于“抱薪投火”。…明清之际吴又可著《瘟疫论》,提出“戾气说”,认为温病是戾气所致,“非风、非寒、非署、非湿”到清代叶天士著《叶香岩外感温热篇》使温病学从伤寒学说中独立出来,形成了新的学科。

——摘自刘景源《温病学讲稿》

材料二 在西方文明的影响下………从传统到近代,应对疫病的重点基本上经历了从避疫、治疗到防疫的转变,近代的防疫除了更强调预防以外,也确立了以清洁、检疫、隔离和消毒等头主要内容的基本模式。……这一转变,至少有以下两个值得关注之点:第一,传统时期对病的应对基本上是一种比较消极的个人行为……而近代的防疫则是一种重在预防,作为工卫生行政一部分的积极主动行为;第二,传统有关戾气、养内防病等一些认识,在观念上并未与近代西方的防疫思想发生明显的冲突,……它们很自然地被融入近代防疫体系之中。

——余新忠《清代卫生防疫机制及近代演变

(1)根据材料一并结合所学知识,概括温病学说的发展过程,并简析其发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概述晚清卫生防疫观念的演变,并分析其原因。

材料 天花是在全球流行了3000多年的传染病,大约于1世纪中期传入中国。至迟在16世纪中期,中国人发明了用人痘接种术预防天花。这一发明本质是令接种者感染一次轻微天花而获得免疫,体现了“不治已病治未病”“以毒攻毒”的中医理念。明清时期已经有几十种痘科专书,还有以种痘为业的专职痘医。清朝还设立种痘局,并有专职官员管理出痘人的隔离情况。人痘术尽管存在一定的风险,但在当时是世界领先的发明,流传到世界多个国家和地区。伏尔泰认为这是“全世界最聪明最讲礼貌的一个民族的伟大先例和榜样”。

人痘术18世纪初传到英国时,一开始遭到了比较大的责难和反对,被认为是逆上帝的天恩行事。整个18世纪欧洲因天花导致的死亡非常多。18世纪末,英国医生詹纳经过不断的观察和实验,从牛痘脓包中取得痘浆接种到人身上,发明了简便安全的牛痘接种术。1805年,牛痘接种术由菲律宾传至澳门,很快遍布中国。20世纪20年代末,中国科学家齐长庆在实验室制成此后为中国人长期使用的牛痘苗“天坛株”。20世纪50年代开始,中国政府大力推广全民种痘,并不断提高痘苗质量,最终在20世纪60年代末彻底消灭天花。从全球范围看,1967年世界卫生组织发起消灭天花运动,1980年世界卫生组织宣布全球天花完全消灭。天花病毒在自然界已不存在。

——摘编自孟庆云《从即毒消灾到种痘免疫》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括人痘接种术发明与推广的特点及积极作用。

(2)根据材料并结合所学知识,简析牛痘接种术发明的背景。

(3)根据材料并结合所学知识,指出天花灭绝对人类抗击瘟疫的启示。

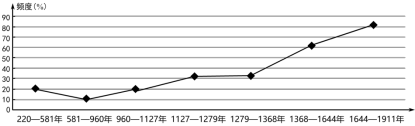

材料一

中国古代疫灾频度的时段变化图

材料二 中国古代疫灾空间分布表

| 时段 | 频发中心 | 频发区及扩展 |

| 220—581年 | 长安、洛阳、建康 | 扩展到长江干流一线 |

| 581—960年 | 长安、洛阳 | 扩展到整个长江流域和闽浙地区 |

| 960—1127年 | 开封 | |

| 1127—1279年 | 临安 | |

| 1279—1368年 | 大都 | 扩展到两广、云南 |

| 1368—1644年 | 京师 | 海南开始有了疫病流行 |

| 1644—1911年 | 京师 | 台湾、东北、新疆也成了疫灾流行区 |

——据龚胜生《中国疫灾的时空分布变迁规律》

根据材料一、二,选择至少两个历史时期,概括指出中国古代疫灾的时空分布变迁特征,并结合所学知识给出合理的解释。