材料一 公元前4千纪始,东地中海青铜文明包括西亚、北非、南欧三个亚区。这三个亚区的共性也比较明显——均流行青铜人像或神像,随之流行的还有青铜牛、印章、护身符、双翼斧等。青铜人像或神像多与祭祀活动有关,早期形体较小,晚期出现一些真人大小的雕像。人像的身份有法老、国王、神袛、祭司、祈愿者、献祭者、武士等,体现了东地中海青铜文明浓厚的神灵信仰和宗教氛围

材料二 亚欧草原青铜文明自西而东可分为东欧、南西伯利亚-中亚、中国北方-蒙古高原三个亚区。这三个亚区青铜器的类别与形制存在一些差异,比如东欧流行双刀战斧、横签战斧、板斧等,南西伯利亚-中亚流行弓背刀、钩刺矛、喇叭口形耳环等,中国北方-蒙古高原则流行管斧、铃首刀、铃首剑等。不过,共性更为明显,比如武器十分发达,工具、装饰品比较常见,晚期都流行马具和鍑,还有动物装饰艺术。

材料三 公元前3千纪末期,中国进入青铜时代,纵观中原青铜文明可以发现,以容器为核心的特征始终未曾改变,只是在细节上发生一些变化。比如器类方面,夏代至西周早期,青铜容器以爵、斝、觚、尊、自、罍、觥、壶等酒器为主,形成了标识身份等级的爵觚制度、流行兽面纹、夔龙纹、凤鸟纹等传说类动物纹饰,罕见人物形象;西周中期至战国时期,青铜容器以鼎、鬲、簋、篮、敦、豆等食器为主,形成了秩序分明的鼎簋制度和编钟制度,流行窃曲纹、鳞纹、环带纹、蟠螭纹、蟠虺纹等抽象纹饰,偶见人物形象。中国青铜文明的另一个突出特征是青铜器铭文众多,尤其是有很多长铭文的青铜器。

——上述材料均摘编自白寿彝主编《中国通史》

(1)根据材料并结合所学知识,概括三种青铜文明的主要差异及其反映的文明内涵。

(2)根据材料并结合所学知识,分析三种青铜文明存在差异的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,概括中国青铜文明的主要特征。

材料一“工匠”一词出现于春秋战国时期。《逸周书.文传解)中记载:“山林以遂其材,工匠以为其器"。东汉的《说文解字》中解释为“工者,巧饬也。百工皆称工、称匠。”《管子。立政》说道:“工事竞于刻镂,女事繁于文章,国之贫也……工事无刻镂,女事无文章,国之富也。”《考工记》中记录了大量有关器物制造的标准尺寸和技术要求,书中从零件制造、工艺应用、材料选择、规格要求以及成品检验等环节都进行了详尽叙述……被封建统治者、士大夫、官吏文人所鄙视的科学技术终究要发展,但是只能在农业、手工业生产实践的基础上,依靠匠人经验的缓慢积累而自发地发展。崇德尚贤、德艺兼修也成为中国古代工匠砥砺技艺、修身养性的专业职责与精神追求。

——摘编自赵薇(中国古代工匠精神特点及其价值追求》

材料二19世纪30年代,德国最初在制造业上采取偷师、模仿英法制造业的方式,假冒伪劣现象严重。1887年,英国在修改《商标法》条款时,带有侮辱性地规定,所有德国进口商品必须标明“德国制造”,19世纪90年代开始,德国在深刻反思的情况下开始学习美国,大力促进应用科学研究。德国工匠勤奋、严谨、有序、热情的工作态度无不体现着宗教追求,充满着理性精神的德国哲学渗透着德意志民族内向、深沉和善于思辨的民族品格。从1907年德国建立第一个旨在主张标准化和批量化生产设计组织——德意志制造联盟起,截至目前德国已经基本建立起了涵盖主要行业与产业的标准起草组织。一战后,德国相继出台了《反对限制竞争法》《企业基本法》等一系列法律法规,用以规范企业的治理结构和能力,并适时进行修订。德国著名的伍尔特集团,自1945年成立以来,始终如一地生产“螺丝";这一单一产品,其产品在很多领域是不可替代的。德国鼓励技术工人移民,在德国工作的技术“工匠",享受永久居留权。德国“工匠”培育的最主要渠道是职业教育,有近80%的年轻人接受不同形式的职业教育,而且职业教育几乎覆盖所有职业。在工匠精神的影响下,德国在机械、钢铁、电气、化工等领域打下深厚根基,“德国制造”声名显赫。

——摘编自徐春辉《德国“工匠精神”的发展进程、基本特征与原因追溯)

(1)根据材料一并结合 所学知识,指出古代中国工匠精神产生及发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括近代德国工匠精神形成的原因,并分析其影响。

材料一 春秋以前的青铜器以礼器为大宗,而且主要是王室、王臣铸造的礼器。随着王权衰落、诸侯国兴起,大小诸侯国纷纷铸造礼器,诸侯、卿大夫以至家臣铸造的青铜礼器骤然增多。这期间姬姓、姜姓大国的青铜礼器有大批发现,一些“庶姓”小国如邓国(曼姓)、都国(允姓)、邾国(曹姓)的礼器也有不少发现。到战国时,青铜日用器物如釜、铜镜、带钩等迅速增加,还出现了较多青铜农具和青铜建筑饰件,青铜器的使用逐步突破贵族礼乐的范围,扩大到社会生活的广泛领域。与此相关,分别以晋国、楚国、秦国为中心,形成各具特色的中原、南方、西方青铜器系统。

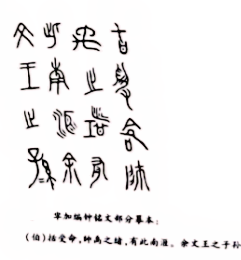

材料二 在2019年度全国十大考古新发现的入围项目中,湖北随州枣树林春秋曾国贵族墓地入选。出土了一套编钟,其铭文极具价值。芈加编钟铭文“帅禹之绪”“以长辞夏”,是继秦公簋、叔夷镈、幽公盟等传世青铜器之后,第一次经考古发掘出土的记载夏和禹的青铜器。

——摘编自路国权《考古写历史·东周谱新章》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括春秋战国时期青铜器发展的表现。

(2)结合所学知识,指出材料二所述的青铜器及铭文的史料类型及史料价值。

材料一 《国语·周语)记述:周定王派人去宋国,此人在途经陈国时,看到那里“野有庾积,场功未毕”的“公田不治”景象。与此相反,一些奴隶主却尽量驱使奴隶从事荒田的开垦,使西周末期以来不在税收之列的私田急剧增加。周简王六年(前580年),晋大夫郤至公然与周王室争鋣田,双方各不相让,最后竟然到晋侯那里打官司。(吕氏春秋.异宝)记载,楚国令尹孙叔教死前告诫儿子,勿受封赏的良田,只取楚、越间的寝丘贫瘠土地,如此可保长有。

——摘编自朱绍侯等主编《中国古代史》(上册)

材料二 孟子拥护封建政治之主张,皆略同孔子。孔子欲存姬周以复兴封建;孟子则图于移朝易姓之后,重现“礼乐征伐自天子出”之盛世。

——摘编自萧公权《中国政治思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括当时经济发展呈现出的特征。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明孔子与孟子两人关于封建制认识的异同。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,指出影响孔子、孟子上述认识差异的因素。