| 序号 | 时间 | 大事记 |

| ① | 1493年 | 哥伦布在第二次航行美洲时把甘蔗、小麦、柠檬、洋葱等作物,还有牛、马、鸡、羊等家禽和家畜带到美洲 |

| ② | 1501年 | 第一批非洲黑人被运抵美洲西印度群岛 |

| ③ | 16世纪 | 每10年内(暂时或永久性)离开欧洲的人口达到230万 |

| ④ | 16世纪90年代 | 爱尔兰、西班牙、法国等地开始种植马铃薯 |

| ⑤ | 1571-1591年 | 通过马尼拉大帆船,西班牙平均每年有150吨白银运到马尼拉,这些白银也大量流入中国 |

| ⑥ | 1580-1590年 | 葡萄牙人把中国的生丝运至印度果阿,每年达3000余担,价值白银24万两 |

18世纪60年代产生了真正意义上的国际分工。这一时期,从欧洲输出的商品,主要是工业制成品,其中又以棉织品为大宗。这些产品主要输往落后国家和殖民地;而殖民地则主要出口农矿原料,其中又以棉花和羊毛出口增长最快。这些原料主要出口到欧洲国家,特别是英国。19世纪中期后,工业制成品、原料、食品等大宗商品在世界市场上的贸易额大幅度增长。工业国已经不再是英国一个国家,还包括欧洲和北美各国,还有亚洲的日本。而原料的供应地也不再是少数殖民地,而是世界所有落后的地区。

——摘编自高德步《世界经济史》

(2)依据材料,概括18世纪中后期至19世纪末世界经济的变化,并结合所学分析变化的原因。

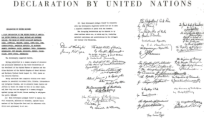

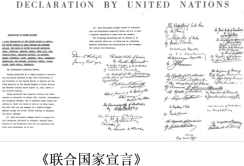

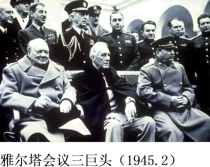

| 示例: 历史事件:《联合国家宣言》签署 苏德战争和太平洋战争爆发后,第二次世界大战发展到全球阶段。1942年1月,以美、英、苏、中为首的26个国家签署《联合国家宣言》,标志着世界反法西斯同盟建立,促进了世界反法西斯战争的胜利。 |

|

|

(4)二战后形成了新的国际秩序。模仿①的示例,从②、③中任选一则,评述其反映的重大历史事件。

材料一 1763至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上具有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域——以大殖民帝国的形式——表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显。

到1914年时,欧洲已称霸全球。这是一个漫长过程的顶峰,这一漫长过程从500年前葡萄牙船长开始沿非洲海岸摸索前进时就开始了。随着权力的史无前例的集中,欧亚大陆的一个半岛已成为世界的中心。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

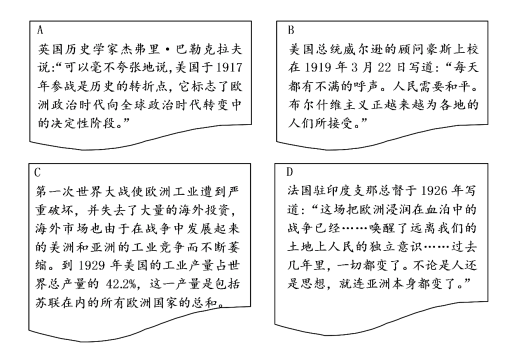

材料二

——摘自徐蓝《20世纪国际格局的演变——一种宏观叙述》

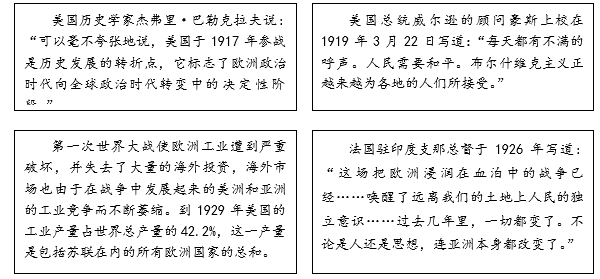

材料三

根据联合国的估计,全世界用于研究与发展的人力物力资源中,军事方面的研究与发展占20—25%,每年约700—900亿美元,其中美苏两国共占85%。全世界从事军事研究与发展的科学家和工程师约50万,大多数集中在美苏两国。

——俞行《战后美苏军备竞赛的不断升级及其原因和影响》

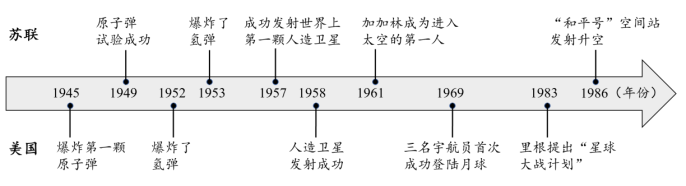

材料四

(1)依据材料一,概括18世纪中期到20世纪初国际格局的特点,结合所学从政治、经济角度加以说明。

(2)依据材料二,结合所学,概述第一次世界大战前后国际秩序的变化。

(3)依据材料三,结合所学,概括战后美苏竞争的特点,并进行简要评价。

(4)指出以上图片共同反映的历史发展趋势,任选一幅图片,为所选图片写一份简短的解说词。

中国传统史书总体采用“中国中心”的书写视角,一直盛行到晚清。1874年出版的《四裔编年表》虽仍在彰显中国的尊贵,但也融入了一些圣经历史,并将传统纪年方式和西方公历纪年相结合。黄遵宪在1895年刊行的《日本国志》中主张以“华夏”而非“中华”为国名,以淡化“自尊卑人之意”。

进入20世纪,“欧洲中心论”影响较大。从20年代起,有不少中国学者对此提出挑战:1924年,陈衡哲《西洋史》出版,她希望借此“揭穿武人政客的黑幕,揭穿他们愚弄人民的黑幕……国际的混乱状态,不但不是西洋文明的精神,并且是他的一个大缺点”,提出“国际主义的目的,是在求人类的彼此了解,及各国文化的成为世界的共产”。

20年代末,共产党人杨贤江在译著《世界史纲》中,将世界划分为三个阵营:苏维埃阵营、帝国主义阵营和被帝国主义盘剥的广大殖民地,并指出“这一新时代——即帝国主义时代,又普罗列塔利亚特(无产阶级)获得政权时代”。

1934年,何炳松《外国史》认为:“中国民族解放运动的成功,关系世界前途确是非常重大”“旧式外国史总以欧洲一洲为中心;东洋史则以中国一国为中心。欧洲和中国固然为东西两洋文化的重心,不可忽视;但亦不宜偏重。”

(1)阅读材料,概括晚清至民国时期中国“世界史”书写视角转换的过程。

(2)结合所学,对民国时期中国学者挑战“欧洲中心论”的现象进行阐释。

材料一 第一次世界大战后的数十年间,民族主义在亚洲发展成为一种强有力的政治力量……摆脱外国的控制,实现民族统一,成为知识分子的梦想和新的政治领袖的目标。亚洲领导者利用了欧洲思想体系,但又或者改变或者修改了这些意识形态,使其适合本国的传统。这些思想观点和理论是战争的结果,也正是在这些观点和理论指导下的民族解放运动,对刚刚形成的凡尔赛体系造成了猛烈冲击。

——摘编自【美】杰里·本特利《新全球史》

材料二 第三世界的第二次全球革命浪潮(1939—),是被第二次世界大战和中国革命所推动的,大大超过第一次革命浪潮(1914—1939)的广度和深度,导致了非殖民化运动和一百多个新国家的独立发展。1945年联合国成立时有51个会员国,到1981年会员国总数达到156个。这105个新会员国大都是在被摧毁的帝国废墟上建立起来的第三世界国家。

——摘编自【美】斯塔夫里阿诺斯《全球分裂:第三世界的历史进程》

(1)据材料一并结合所学知识,指出第一次世界大战带来了哪些“思想观点和理论”,列举两个对“凡尔赛体系造成了猛烈冲击的亚洲民族解放运动”。(2)据材料二并结合所学知识,概括“第二次全球革命浪潮”在广度和深度上大大超过“第一次革命浪潮”的具体表现,并分析其原因。

材料一 1763至1914年这一时期是欧洲直接或间接地成为全球主人的时期,在世界历史上居有突出地位。欧洲的霸权不仅在政治领域——以大殖民帝国的形式——表现得很明显,而且在经济和文化领域也表现得很明显。

到1914年时,欧洲已称霸全球。这是一个漫长过程的顶峰,这一漫长过程从500年前葡萄牙船长开始沿非洲海岸摸索前进时就开始了。随着权力的史无前例的集中,欧亚大陆的一个半岛已成为世界的中心。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

(1)依据材料概括18世纪中期到20世纪初国际格局的特点,结合所学从政治、经济角度加以说明。

材料二 一战后建立的国际新秩序

国际会议 | 主要内容 |

| 1919年战胜国召开了巴黎和会 | 与同盟回答订一系列条约,以对德《凡尔赛和约》为主。主要内容包括:德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜 |

| 1921-1922年战胜国召开了华盛顿会议 | 美、英、日、法签订《四国条约》,迫使英日同盟终止 |

美、英、法、意、日签订《五国海军协定》,限制各国海军军备,美国获得和英国同等的海军地位 | |

美、英、日、法、中等九国签订《九国公约》,列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则 |

材料一 1918年,随着美国士兵和华人劳工远赴欧洲,流感病毒也在美洲、欧洲、亚洲迅速扩散。各参战国政府和官员为了安抚民心士气,都实行严格的新闻管制,不允许把流感渲染成“瘟疫”。英法美所有城市的卫生部门都表示,这不是大问题。实际上仅仅只在美国费城一地,6周内就死了12,000人,医院陷入瘫痪,医护人员严重不足。1918年11月,德国在战争和流感的双重压力下宣布投降。到1920年春季,肆虐了两年的“大流感”才逐渐消失。据统计,这次大流感,直接感染了全球1/3的人口(当时总人口17亿),造成至少约2000万人死亡。大流感后的100年内,抗生素和抗病毒药物的发明用于治疗流感引起的肺炎,各国的卫生公共政策都开始了变革和重组,建立起更先进的疾病监视体系,提倡全民卫生保健和廉价医疗,确保大规模传染病被掐灭在萌芽状态。

——摘编自约翰·M·巴里《大流感:历史上最致命瘟疫的史诗》

材料二 一战后形成了凡尔赛—华盛顿体系这一体系的主要内容包括:德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分;承认波兰复国,承认捷克斯洛伐克和南斯拉夫等国家独立;限制美国、英国、日本等国的海军军备;中国收回山东主权,但日本保留了诸多特权;列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则。

——摘自《中外历史纲要下》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,概括大流感疫情恶化的原因,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要评价凡尔赛--华盛顿体系。

一战后建立的国际新秩序

| 国际会议 | 主要内容 |

| 1919年 战胜国召开了巴黎和会 | 与同盟国签订一系列条约,以对德《凡尔赛和约》为主。主要内容包括:德国及其盟国承担战争罪责,战败国向战胜国割地赔款,裁减军备,德国的海外殖民地被战胜国瓜分 |

| 1921—1922年 战胜国召开了华盛顿会议 | 美、英、日、法签订《四国条约》,迫使英日同盟终止 |

| 美、英、法、意、日签订《五国海军协定》,限制各国海军军备,美国获得和英国同等的海军地位 | |

| 美、英、日、法、中等九国签订《九国公约》,列强同意将“门户开放”“机会均等”作为侵略中国的共同原则 |

(1)指出一战后战胜国建立的国际体系的名称。依据材料和所学,分析这一体系的影响。

列宁从理论上和政治策略上促使布尔什维克党走上了一条全新的道路,使无产阶级能够在“十月”首先夺取政权,并在1918年退出大战,然后解决国内发展问题。……孙中山曾言:“有了俄国革命,世界人类便生出一个大希望。”从此,资本主义不再是实现国家现代化的唯一选择

——摘编自《孙中山全集》、姚海《俄国革命》等

(2)阅读材料并结合所学,说明俄国革命给“世界人类”带来“大希望”的理由。

材料一

材料二

材料三

(3)20世纪30—40年代是国际关系剧烈变化的时代。模仿材料一的示例,从材料二、材料三中任意选择一则,评述其反映的重大历史事件。

第二次世界大战使欧洲大伤元气,无论战胜国英、法,还是战败国德、意都严重损耗,经济破败凋敝,政治局势动荡不稳,国际地位显著下降。

二战后美苏关系发生了重大的变化。美苏之间的战略目标、战略构想和战略利益形成了根本冲突,以美苏为首的东西方两大集团之间在政治、军事、经济、文化等领域形成了全面的对峙和对抗。

二战重创了英法等殖民帝国,原来的殖民体系土崩瓦解,殖民地半殖民地的民族解放运动蓬勃兴起,改画了世界政治地图。

——摘编自王斯德《世界通史》

(4)依据材料并结合所学概括二战后国际格局出现的变化。

“欧洲是否衰落了”的问题,在20世纪至少出现了三次,……第一次出现于20世纪初,因为和19世纪比,欧洲显然从盛世中跌落下来了。这种观点可以拿德国学者斯宾格勒的《西方的没落》作为代表,他的书庞杂无序,乍一读起来有不知所云之感,但复杂的失落情绪跃然纸上,在一定程度上反映了当时欧洲相当普遍的心态。第二次出现悲观情绪是在第二次世界大战结束之后,欧洲经历战争的重创,正处在物资匮乏的十分困难的时期,西欧社会笼罩在一片悲观的空气之中。第三次提出“欧洲衰落”问题是80年代初,前两次都与战争有关,这一次则是与新技术革命中的态势和世界经济的形势密切相关,欧洲人相当一致地感到了美国和日本在世界市场上对欧洲构成的强大压力。这一次确实促进了欧洲的深刻与广泛的反省,而且是长期的、不断的反省。

——陈乐民《20世纪的欧洲》

(1)概括材料的观点,任选两个阶段,从多个角度用史实解释这一观点。

(2)概括影响20世纪欧洲地位的主要因素。

9 . 材料一 日本东亚战略的正式形成是1907年帝国国防方针的制订。国防方针确定了日本国防的基本的纲领,“以自卫为宗旨,维护国权国利,贯彻开国进取的国是”,以“速战速决”为方针,将俄国、美国、法国作为假想敌国,制定了对三国的作战纲领。1918修订帝国国防方针:将俄国、美国、中国作为假想敌国。1923年修订帝国国防方针:将美国视为主要的对手;1936年修订帝国国防方针:将美国和苏联同时作为目标,同时对美苏开战,南北并进。

材料二 日本发动“九・一八”事变、太平洋战争并非偶然,《四国条约》废除英日同盟、《五国海军协定》对日本海军力量的限制、《九国公约》对日本扩张的限制都是对日本称霸东亚的束缚,所以对于打破华盛顿体系日本志在必得。

——以上材料均摘编自《第一次世界大战与东亚秩序的变迁》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括一战前后日本国防方针调整的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析一战前后日本调整帝国国防方针的原因和影响。