| A.日本力图获取德国在山东的特权 | B.凡尔赛体系是对战败国的掠夺 |

| C.华盛顿会议解决了列强间的矛盾 | D.美英日三国展开海军军备竞赛 |

| 战争胜利时,万众欢腾,而两位老人却愁容满面、忧心忡忡: “很高兴战争终于结束了,这是一段糟糕的日子,不知道下一次战争是什么样子!” “是的,下次和平是什么样子!” |

| A.剖析冷战态势下人们的矛盾心理 | B.表达对战争的反思和对未来的担忧 |

| C.指出凡尔赛体系蕴含着严重的危机 | D.展现战争给人类社会带来的创伤 |

①巴西人民摆脱葡萄牙统治获得了独立②甘地领导印度开展非暴力不合作运动

③扎格鲁尔领导埃及人民进行反英斗争④巴拿马人民收回了运河区的全部主权

| A.①② | B.②③ | C.②④ | D.③④ |

材料 1914年夏,一战爆发,几乎将整个世界文明都卷入其中,战争给所有参战国的人民带来了沉重的灾难,经济遭受巨大的打击。战争也直接影响到了众多国家的兴衰,改变了国际格局和文明的进程。远在亚洲东部的中国,也不可避免地卷入其中,并间接推动中国的民主革命进程进入崭新的一页。

——摘编自(美)杰里·本特利、赫伯特·齐格勒《新全球史》

战争与人类社会

根据材料并结合所学知识,对第一次世界大战“直接影响了众多国家兴衰,改变了国际格局和文明的进程”进行合理解释。

①中国收回德、奥在天津、汉口租界,撤销两国领事裁判权

②客观上为中国民族资本主义经济进一步发展提供良好契机

③先进的民主主义者为探寻中国的出路开始接受马克思主义

④新文化运动不断发展,民主与科学思想已经成为国人共识

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

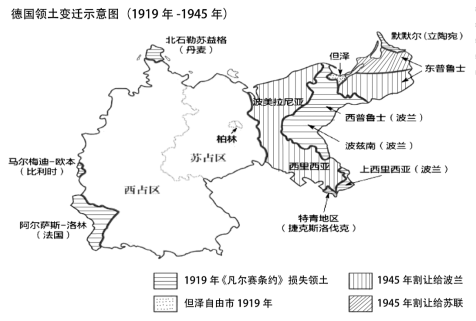

②是两极格局在德国的鲜明体现

③图中德国不断损失的领土体现了对其法西斯势力的惩罚

④为二战结束后出现冷战局面埋下了隐患

| A.①② | B.①④ | C.①③ | D.③④ |

①认为巴黎和会未能有效的解决国际间的矛盾和争端 ②试图揭露法国称霸世界的野心

③认为巴黎和会蕴含了德国复仇的种子 ④谴责法国对德国的严厉制裁

| A.①②③ | B.②③④ | C.①②④ | D.①③④ |

| A.③②④① | B.④③①② | C.①④③② | D.④①②③ |

①该观点带有西方中心主义偏见 ②意大利地区曾是地中海时代的代表

③拿破仑战争使大西洋时代最终达到顶峰④太平洋时代的提法反映美国对外扩张的野心

| A.①②③ | B.①②④ | C.①③④ | D.②③④ |

中国传统史书总体采用“中国中心”的书写视角,一直盛行到晚清。1874年出版的《四裔编年表》虽仍在彰显中国的尊贵,但也融入了一些圣经历史,并将传统纪年方式和西方公历纪年相结合。黄遵宪在1895年刊行的《日本国志》中主张以“华夏”而非“中华”为国名,以淡化“自尊卑人之意”。

进入20世纪,“欧洲中心论”影响较大。从20年代起,有不少中国学者对此提出挑战:1924年,陈衡哲《西洋史》出版,她希望借此“揭穿武人政客的黑幕,揭穿他们愚弄人民的黑幕……国际的混乱状态,不但不是西洋文明的精神,并且是他的一个大缺点”,提出“国际主义的目的,是在求人类的彼此了解,及各国文化的成为世界的共产”。

20年代末,共产党人杨贤江在译著《世界史纲》中,将世界划分为三个阵营:苏维埃阵营、帝国主义阵营和被帝国主义盘剥的广大殖民地,并指出“这一新时代——即帝国主义时代,又普罗列塔利亚特(无产阶级)获得政权时代”。

1934年,何炳松《外国史》认为:“中国民族解放运动的成功,关系世界前途确是非常重大”“旧式外国史总以欧洲一洲为中心;东洋史则以中国一国为中心。欧洲和中国固然为东西两洋文化的重心,不可忽视;但亦不宜偏重。”

(1)阅读材料,概括晚清至民国时期中国“世界史”书写视角转换的过程。

(2)结合所学,对民国时期中国学者挑战“欧洲中心论”的现象进行阐释。