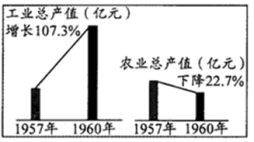

材料一 《中国1957-1960年工业、农业总产值》

中国1960年三大产业之间的比例关系

| 年份 | 国民经济比例(%) | ||

| 农业 | 轻工业 | 重工业 | |

| 1960 | 21.8 | 26.1 | 52.1 |

(1)据材料一概括中国当时产业结构的特点(或趋势),结合所学知识分析其原因。针对当时的产业结构状况,中央政府采取了什么措施?

材料二 最近十几年里,对我们日常生活以及我们生活于其中的世界影响最大最深刻的莫过于市场了。……然而,有将近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失,以至于整整一、二代中国人对于市场完全地感觉陌生。

——《市场·国家·公共领域》

(2)结合所学知识分析材料二中建国“将近四十年的时间,市场从我们的社会生活中逐渐退出乃至消失”的主要原因。20世纪90年代以来,市场又是怎样回到“我们的社会生活中”的?

材料三 如果撇开内部和外部的环境抽象地来讲,我们当然可以用比较缓慢的速度进行工作。但是问题在于:第一、不能撇开内部和外部环境;第二、如果从我们周围的环境出发。那就不能不承认,正是这个环境促使我们迅速发展我国的工业……假如我们不是唯一的无产阶级专政的国家,而是无产阶级专政的国家之一,假如不仅在我国,而且在其他比较先进的国家……也建立了无产阶级专政。那么高速度发展工业的问题就不会这样迫切了。

——摘自斯大林《论国家工业化和联共(布)党内的右倾》(1928年11月)

材料四 我们必须考虑积累的界限问题,投资的最大界限问题。在我们这里弦绷得大紧了。把它绷得大紧,使商品荒更加尖锐化,已经不行了……不从供求平衡角度作详尽的分析,这自然不是“表面的”缺点,不是“形式上的”疏忽,而是一个深刻的内在的错误……为了使国家工业化得到实现……不仅应当保证表现对建筑材料等等的需求的相应的货币,而且应当保证这种建筑材料相应的供应……(无论如何)也不能用“未来的砖头”建造“现实的”工厂。

——摘编自布哈林《一个经济学家的札记》(1928年9月)

(3)根据材料三、四,概括指出斯大林强调高速度发展工业的原因并说明斯大林与布哈林在工业化问题上侧重点的不同。

材料一 工业经济造成的环境污染是人类历史上出现的空前规模的人为的环境污染,有的已酿成公害事件。这些公害事件的发生,引起了公民的骚动,也震动了当时的执政者。在一些工业发展较快的国家,开始制定防止大气污染和河流污染的单行法规。

从20世纪60年代末开始,不少国家制定了综合性的环境保护基本法,还有很多国家在宪法里增加了环境保护(自然资源和自然环境等)的内容。1992年联合国环境与发展大会后,各国把“可持续发展”作为了基本的环境政策和立法指导思想。在立法上引进了在贯彻可持续发展原则和预防为主方针的各项法律制度,如土地利用规划、环境影响评价制度、许可证制度等。

——摘编自金瑞林主编《环境与资源保护法学》

材料二 1958年开始的“大跃进”,对我国的自然环境形成了第一次大规模的冲击,带来了自然环境、矿产资源和生物资源的严重破坏。进入20世纪70年代,伴随着工业经济的发展,环境问题日趋严重。在极“左”思想影响下,提出社会主义制度对环境污染具有天然免疫力的谬论,在发展的同时不考虑环境保护问题,使环境污染在失控的状态下迅速蔓延。在国际环境事件的警示和国内环境恶化的双重严峻形势下,1973年8月召开了第一次全国环境保护会议,拟定了《关于保护和改善环境的若干规定(试行草案)》,并由国务院发布实施。1974年,国务院颁布了我国第一个防治沿海海城污染的法规。1978年我国首次将环境保护工作列入国家根本大法,把环境保护确定为国家的一项基本职责。

——摘编自薛惠锋等《世界、历史双重背景下的中国环境资源立法》

(1)根据材料一,概括指出早期工业国家与现代各国在环境立法方面有哪些不同?

(2)根据材料二和所学知识,分析说明改革开放前我国环境问题日趋严重的原因,并指出我国这一时期环境资源立法的特点。

材料一 中国传统农业是在国家全力倡导、监督下得以发展成为一种进步的形态。但是,“农为国本”,这话的反面,农业受到特别“照顾”的同时,也意味着国家的一切都得靠它滋养支撑。正是高度中央集权的大一统国家对农业的强控制,使农业本身受到重压,更使农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域,整个经济结构缺乏自身运行的独立机制,变得非常僵硬,难以变革。

——编自王家范《中国历史通论》

材料二 全国抗战开始后,国民政府开始实行平时经济向战时经济转轨。从1938年起,国民政府对庞杂的经济行政机构进行大规模调整,把所有经济机构都定位于为战争服务,逐步使经济行政机构集中归行政院管辖。各主要经济管理部门出台了一系列经济统制措施,使官僚资本逐渐膨胀。与此同时,国民政府加强对四川、云贵等地区的主要工业资源的开发,组织和支持东部沿海地区的一批军工企业和民营企业内迁,截止1938年底,迁到大后方的工厂达304家,这一大规模的内迁被誉为中国实业界的壮举。改变了全国工业的布局,促进了我国西南地区的开发和经济的发展。

——以上材料摘编自支绍曾主编《中国抗日战争史》

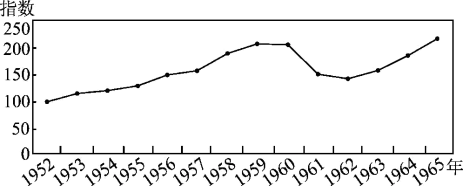

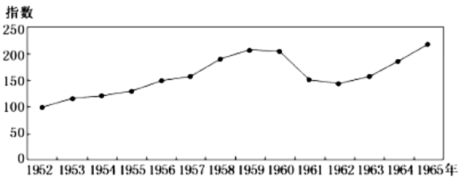

材料三 1952年——1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

(1)概括材料一中“农为国本”的两面性。根据材料一及所学知识,分析“农业发展的成果无法扩散、转化、辐射到其他的经济领域”的原因。

(2)根据材料二,概括全国抗战开始后国民政府采取的经济举措。根据材料二及所学知识概括其所带来的影响。

(3)根据材料三,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。

材料一 到1952年底,邯郸县参加互助的农户占全县总户数的65%。耕地占全县总耕地面积的34%。到1955年底,加入合作社的农民达到全县农民总数的98.6%,入社的耕地占全县总耕地面积的92%,全县共建成初级农业合作社845个。1956年春,在1955年的基础上,全县合并或转化为140个高级农业生产合作社,入社农户占全县总户数的99.57%。

——摘编自张利强《1951~1956年邯郸县农业合作化运动研究》

材料二 1958年8月23日,随着叶堡区槐川人民公社的建立,秦安人民公社化运动拉开了帷幕。继槐川人民公社建立后,9月上旬秦安县便实现了公社化。由于广泛宣传与鼓动,在人们心里造成一种只要把公社建起来,生活衣着就无忧,从此改变贫穷落后的面貌,过上幸福美好生活的印象。因此秦安人民满怀希望、支持人民公社的建立,人民公社迅速建立了起来。

——摘编自马晓兵《甘肃省秦安县农村人民公社化运动研究》

材料三 1980年11月5日,《人民日报》发表了吴象(当时是新华社记者)的文章《阳关道与独木桥——试谈包产到户的由来、利弊、性质和前景》,对包产到户做了全面的理论分析。吴象强调了坚持农业集体化方向的重要性,同时也分析了贫困地区实行包产到户的必然性。文章指出:“包产到户并不是什么独木桥,它同各种形式的责任制一样,是集体经济的阳关大道。如果一定要把它比喻为独木桥,那可以说居住在深山沟中,不走独木桥就无法行动,无法前进,就无法到平坦宽阔的阳关大道上去。在这种情况下,走独木桥正是为了走阳关道。”

——《杜润生自述:中国农村体制变革重大决策纪实》

(1)根据材料一,概括邯郸县农业社会主义改造的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析秦安县人民公社化运动迅速建立的原因。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈新中国成立后农村生产关系调整的启示。

材料一 参加农业生产合作社的农户数,1954年还只有2%,1955年上升到14.2%,1956年后升96.3%,1957年冬和1958年春,一个大规模农田水利建设高潮在全国范围内掀起,在这一建设的过程中,各地普遍出现了并社或超出社、乡、甚至于县的范围来进行协作的浪潮。1958年3月,毛泽东在成都会议上提出了把小型农业合作社适当地合并为大社的建议,中央同意了这一建议。

——摘编自孙健《中华人民共和国经济史》

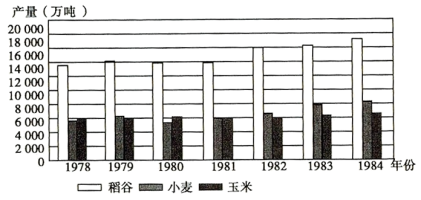

材料二 下面是1978~1984年我国主要粮食作物产品产量围。

——摘编自马晓河等《农村改革40年:影响中国经济社会发展的五大事件》

(1)根据材料并结合所学知识,指出从1954年至1958年我国农业政策发生的变化并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放后我国粮食作物产量持续增长的原因,

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你从新中国成立以来农业政策调整中得出的认识。

材料一 北戴河会议后,全国农村一哄而起,大办人民公社。没有经过试验,只用一个多月的时间就基本实现公社化。……人民公公社的特点叫“一大二公”,实际上就是搞“一平二调”。所谓大,就是将原来一二百户的合作社合并成四五千户以至一二万户的人民公社。一般是一乡一社。所谓公,就是将几十上百个经济条件、贫富水平不同的合作社合并后,一切财产上交公社,多者不退,少者不补,在全社范围内统一核算,统一分配,实行部分的供给制(包括大办公共食堂、吃饭不要钱,叫做共产主义因素)。

——引自胡绳主编《中国共产党的七十年》

材料二 家庭联产承包责任的显著特点是“集体所有户经营”,农村土地基本上按现有人口平均分配,把整块土地分割成许多小块分户经营,田埂、沟堰占了不少耕地。将土地的所有权与经营权分离开来,农户自行安排各项生产活动,农民个人付出与收入挂勾。农民可以将多余的粮食出售,形成了自由市场。在一九七八年至一九八五年间,粮食的增幅达到中共建国以来的最高峰。农民手中的现金增多,储蓄意愿增强,很大程度上为乡镇企业的发展提供了原始的资本积累。由于单个农户的生产规模较小,技术革新带来的效用并不是很明显,而学习技术是要付出一定的学习成本。这种格局使我国农业生产长期滞留在半自给自足的自然经济阶段,导致农产品成本过高,缺乏市场竞争力。当国家为了“公共利益”的需要必须征用农民的土地时,土地承包合同就成了一纸空文,容易产生农村权力腐败,农民利益受损。

——摘编自百度百科

(1)据材料一,从生产资料所有制和分配方式两个方面概括人民公社化运动的失误及其危害。

(2)学者宋圭武在评价家庭联产承包责任制时说:“对中国发展而言,小岗村既是成功的,也是沉重的。”综合运用上述材料,结合所学知识,论证学者宋圭武提出的观点。(要求:观点理解准确;史论结合;逻辑严密;表述清楚;280字左右)

7 . 1980年6月18日,四川省广汉县向阳人做出了一个在新中国历史上具有重要意义的举动。阅读材料,回答问题。

“写好了,墨汁都还没干就匆匆挂上去了。”“在换牌半年多时间里,我连陌生人都不敢见呢。”

——肖开文(新牌子书写者,时任向阳公社文化站站长)

“这(幅照片)是后来补拍的。因为摘牌很低调,当时广汉县委定了三条纪律:不准宣传、不准广播、不准登报。”

——陈武元(四川省社会科学院研究员,1980年前后曾长驻广汉作农村改革调查与研究)

注:以上文字材料摘编自《四川日报》(2009年8月13日)

概括指出材料所蕴含的历史信息,并结合时代背景加以阐释。

8 . 阅读下列材料,回答相关问题:

材料三

材料四

表3——1928、1940年苏联主要产品产量简表

| 项目 | 1928年 | 1940年 | 增幅(%) |

| 钢(万吨) | 430 | 1830 | 326 |

| 煤炭(万吨) | 3550 | 16600 | 368 |

| 棉织物(亿米) | 26.78 | 39.54 | 48 |

| 谷物(万吨) | 7300 | 9550 | 31 |

(表3据王斯德《世界现代史参考资料》编制)

表4——1952、1957年中国主要产品产量简表

| 项目 | 1952年 | 1957年 | 增幅(%) |

| 钢(万吨) | 135 | 535 | 296 |

| 煤炭(万吨) | 6600 | 13100 | 98 |

| 布(亿米) | 38.3 | 50.5 | 32 |

| 粮(万吨) | 16392 | 19505 | 19 |

(表4据国家统计局《新中国五十五年统计资料汇编》编制)

材料五1933年,(苏联)宣布实行农产品义务交售制。……提高工业品的出售价格,压低农产品的收购价格,……以加快(工业化的)资金积累。

1953年,中国实行以固定价格强制收购粮食的制度,……为拟定的工业化规划提供了资源,……低价的收购制度提供了把物资部分无偿转出农业部门的手段。

——摘编自齐世荣《世界史·现代史编》、费正清《剑桥中华人民共和国史》

(4)材料三中图14人物对中国革命的帮助主要体现在哪些方面?参照图15、16、17并结合所学知识,分析苏联的支持对建设新中国的主要作用。

(5)根据材料四、五,概括20世纪二三十年代苏联和五十年代中国经济发展的主要相似特点及存在的主要问题,并分析新中国存在这些问题的主要原因。

9 . 阅读下面材料并根据要求回答问题。

材料一 1952年一1965年国民生产总值指数图(1952年=100)

——摘编自国家统计局国民经济综合统计司编《新中国五十年统计资料汇编》

材料二 20世纪70年代,洋务运动被全面否定,曾经提出洋务运动具有一定积极意义的学者被扣上“崇洋媚外”的帽子,受到批判。80年代初出现了一股研究洋务运动的热潮,尽管在一些问题上争论较大,但洋务派引进西方技术符合时代潮流、有利于中国近代化的观点为越来越多的人所接受。

——据《洋务运动研究的回顾》等

(1)根据材料一,概括20世纪五六十年代我国国民生产总值的变化,分别分析其主要原因。

(2)根据材料二和所学知识,从时代背景分析20世纪七八十年代对洋务运动评价发生变化的原因。

10 . 建国后,我国的社会主义建设既有成功的经验,也有失败的教训。阅读下列材料,回答问题。

材料一第一个五年计划以一百五十六个建设项目为中心……主要是能源(煤炭、电力、石油)、原材料(钢铁、有色金属、基本化学工业)、机器制造(重型机床、汽车、飞机、船舶)等空白和薄弱的工业。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》

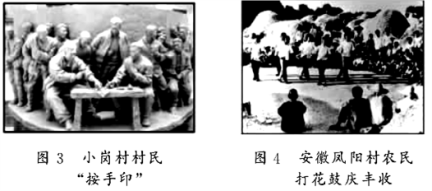

材料二下列四幅图片反映了20世纪50年代末到70年代末我国农村的改革。阅读下列图片:

(1)依据材料一,概括我国“一五”计划的特点。结合所学知识分析“一五”时期的工业化建设对国民经济的推动作用。

(2)依据材料二中图1、图2提供的信息,指出当时在农村兴起的运动,结合所学知识分析这场运动不能促进农业发展的原因。

(3)依据材料二中图3、图4提供的信息,指出当时在农村实行的制度以及该制度的实质。