1 . 1962年1月,中共中央通过了“三自一包”的经济建设方针。“三自”即允许农民耕种自留地,自办私人小作坊,在自由市场上出售产品;“一包”即农民承包政府规定的农业生产指标,要求保证完成。中央通过这一经济建设方针,旨在

| A.撤销人民公社体制 | B.促成经济体制改革 |

| C.全面纠正右倾错误 | D.调整国民经济结构 |

您最近一年使用:0次

2021-12-27更新

|

474次组卷

|

12卷引用:江西省抚州市乐安县第二中学2023届高三一模历史试题

江西省抚州市乐安县第二中学2023届高三一模历史试题2020届山东省济南市章丘市第四中学高三3月模拟历史试题天津市武清区城关中学2024届高三上学期第二次阶段检测历史试题安徽省皖江联盟2019年高三12月联考历史试题山东省临沂市蒙阴县实验中学2020届高三上学期期末考试历史试题黑龙江省龙西北地区八校2020-2021学年高二3月联考历史试题河南省洛阳市第四十三中学2022届高三上学期开学考试历史试题2021-2022学年高一历史上学期同步课堂好题精炼(中外历史纲要上)-第26课社会主义建设在探索中曲折发展2021-2022学年高一历史单元复习过过过(统编版中外历史纲要上)-第9单元中华人民共和国成立与社会主义革命与建设【过关测试】山东省蓬莱第二中学2022届高三上学期第一次月考历史试题(已下线)专题02 目的意图类选择题-2020年高考历史选择题高分攻略第26课社会主义建设在探索中曲折发展-纲要上-高中历史统编版新课同步练习

2 . 如图为1960年创作的宣传画,画中一位妇女驾驶着拖拉机,脸上露出幸福的笑容。该作品旨在

| A.说明农业生产实现机械化 | B.倡导乐观奋斗的社会风尚 |

| C.表明妇女成为工业建设主力军 | D.展现农业社会主义改造的成果 |

您最近一年使用:0次

2021-03-27更新

|

856次组卷

|

17卷引用:江苏省南京师范大学附属中学2023届高三一模历史试题

江苏省南京师范大学附属中学2023届高三一模历史试题江苏省徐州市高三二检考试(历史)江苏省七市2021届高三下学期3月第二次调研考试历史试题广东省揭阳市2021届高考模拟考历史精选题2江苏省南通市海安高级中学2023届高三下学期开学考试历史试题福建省莆田第十中学2022-2023学年高二3月月考历史试题吉林省松原市吉林油田第十一中学2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题江苏省南京市大厂高级中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第10课当代中国的法治与精神文明建设(第2课时)黑龙江省绥化市明水县第一中学2021-2022学年高二10月月考历史试题吉林省白山市抚松县第一中学2021-2022学年高二上学期第二次月考历史试题(平行班)广东省茂名市五校联盟2021-2022学年高二上学期期末联考历史(创新班)试题(已下线)2022年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)-热点03感动中国的张桂梅——时代楷模、精神财富安徽省舒城中学2021-2022学年高二下学期第二次月考历史试题黑龙江省黑河市嫩江市高级中学等部分学校2021-2022学年高二4月月考历史试题第10课当代中国的法治与精神文明建设-【帮课堂】2022-2023学年高二历史同步精品讲义(选择性必修1)江西省赣州市赣县第三中学2023届高三上学期期中适应性考试历史试题

3 . 下表是1953—1985年中国农业总产值平均增长率,其中1963—1965年增长最快,主要原因是( )

| 时间 | 年均增长率(%) |

| 1953—1957年 | 4.5 |

| 1958—1962年 | 4.3 |

| 1963—1965年 | 11.1 |

| 1966—1970年 | 3.9 |

| 1971—1975年 | 4.0 |

| 1976—1980年 | 5.1 |

| 1981—1985年 | 8.1 |

——摘编自《中华人民共和国经济史》

| A.优先发展农业的政策 | B.工农业生产平衡发展 |

| C.国家经济政策的调整 | D.苏联经济援助和扶持 |

您最近一年使用:0次

2021-03-04更新

|

231次组卷

|

5卷引用:江苏省2023届高三11月全真模拟历史试题

4 . 下表是1959~1963年中国财政收支表,体现了当时的财政收支变化情况。造成这些变化的原因是

1959~1963年中国财政收支表

1959~1963年中国财政收支表

| 年份 | 总收入(亿元) | 总支出(亿元) | 收支差额(亿元) |

| 1959 | 487.12 | 543.17 | —56.05 |

| 1960 | 572.29 | 643.68 | —71.39 |

| 1961 | 356.06 | 356.09 | —0.03 |

| 1962 | 313.55 | 294.88 | 18.67 |

| 1963 | 342.25 | 332.05 | 10.20 |

| A.“一五”计划的实施 | B.苏联加大了对华援助 |

| C.人民公社化运动的推进 | D.八字方针的有效实行 |

您最近一年使用:0次

2021-01-24更新

|

520次组卷

|

5卷引用:江西省抚州市东乡区实验中学2023届高三一模历史试题

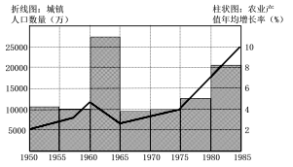

5 . 下图反映的是中国20世纪50年代至80年代城镇人口数的变化和农业总产值增长率的变化。两组数据在1960-1965年都发生了明显变化,其背后的共同原因是

| A.社会主义改造和“一五”计划的完成 | B.国民经济调整的促进 |

| C.“大跃进”和人民公社化运动的开展 | D.“文化大革命”的波及 |

您最近一年使用:0次

2020-12-19更新

|

104次组卷

|

2卷引用:2023年普通高等学校招生全国统一考试最后一卷历史试题(天津卷)

6 . 1959年4月29日,毛泽东用党内通信的形式写信给省、地、县、社、队、小队六级干部说:“根本不要管上级规定的那一套指标。不管这些,只管现实可能性。例如,去年亩产实际只有三百斤的,今年能增产--百斤、二百斤,也就很好了。”毛泽东此信件

| A.表明了对计划经济体制的批评 | B.鼓励基层干部群众继续大跃进 |

| C.有效清除了“左”倾错误影响 | D.认识到经济建设中存在着问题 |

您最近一年使用:0次

2020-03-04更新

|

418次组卷

|

15卷引用:历史(辽宁B卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷

(已下线)历史(辽宁B卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷(已下线)历史(河北B卷)- 学易金卷:2023年高考第一次模拟考试卷河北省普通高中2023届高三学业水平选择考仿真模拟(六)历史试题甘肃省嘉峪关市第一中学2021届高三四模历史试题河北省石家庄市第二中学2022届高三选择性模拟考试历史试题2020届广西桂林市高三第一次联合调研考试文科综合历史试题天津市耀华中学2024届高三上学期暑期学情反馈(开学考)历史试题湖北省武汉市钢城第四中学2019-2020学年高二下学期期中考试历史试题《单元测试定心卷》-高一中外历史纲要上-第九单元中华人民共和国成立和社会主义革命与建设(能力提升)福建省福州市永泰县城关中学2020-2021学年高一3月月考历史试题甘肃省兰州市教育局第四片区2020-2021学年高一下学期期中考试历史试题黑龙江省哈尔滨市第六中学2022届高三上学期期中考试历史试题四川省南充高级中学2021-2022学年高二上学期入学考试历史试题河南省中原名校2021-2022学年高二下学期第二次联考历史试题(A卷)江西省广昌县第一中学2023-2024学年高一上学期期末历史试题

名校

7 . 诺贝尔文学奖获得者莫言的代表作《蛙》以新中国近60年波澜起伏的农村生育史为背景,讲述从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历。下述情节不可能在小说中出现的是

| A.1959—1961年新中国出现人口增长新高潮,姑姑接生工作非常忙绿 |

| B.1962年,姑姑找了一个飞行员对象,但后来姑父驾机叛逃到了台湾,姑姑深受打击 |

| C.60年代末.70年代末,国家掀起两次计划生育高潮,姑姑受到邻里及亲人的嘲讽 |

| D.姑姑退休后,改革开放取得突破性成就 |

您最近一年使用:0次

2019-10-09更新

|

57次组卷

|

2卷引用:江西省上饶市鄱阳县第一中学高中部2023届高三一模历史试题

8 . 1960年,中央大刀阔斧地对工业企业实行关、停、并、转,降低重工业的生产指标。1962年,全国县以上的工业企业共减少44万个。与此同时,化肥、农用机械、农用电力等方面的生产能力则保留下来,并不断增长。这些措施

| A.实现了社会主义建设总路线要求 |

| B.促进了国民经济各领域高速发展 |

| C.贯彻了党和政府经济调整的方针 |

| D.奠定了社会主义工业化初步基础 |

您最近一年使用:0次

2019-05-01更新

|

217次组卷

|

10卷引用:山西省大同市2023届新高三上学期第一次学情调研测试历史试题

山西省大同市2023届新高三上学期第一次学情调研测试历史试题【区级联考】北京市海淀区2019届高三上学期期末历史试卷【全国百强校】安徽省蚌埠市第二中学2018-2019学年高一下学期期中考试历史试题四川师范大学昆明附中2018--2019学年度下学期高一期中考试历史试题江苏泰州中学2018-2019学年高一下学期期末历史试题考点20 20世纪50—70年代中国探索社会主义建设道路的实践-备战2020年高考历史考点一遍过(已下线)2019年9月29日 《每日一题》2020年高考一轮复习-每周一测吉林省长春市汽车经济技术开发区第六中学2019-2020学年高一下学期期中考试历史试题广西玉林市北流市实验中学2019-2020学年高一下学期期中考试文科综合历史试题黑龙江省哈尔滨市第一六二中学2023届高三上学期第一次月考历史试题

名校

9 . 1953年至1957年,我国工业总产值的平均增长速度为18%,其中内地为20.4%,沿海为16.8%。“二五”期间,我国的基本建设投资主要集中在河南、四川、湖北等内陆地区。上述现象出现的原因是

| A.苏联政府对中国的经济援助 |

| B.采用均衡发展的战略 |

| C.内陆地区有良好的工业基础 |

| D.社会主义经济体系的建立 |

您最近一年使用:0次

2019-07-10更新

|

167次组卷

|

12卷引用:广东省广州市2023届普通高中毕业班冲刺训练(三)历史试题

广东省广州市2023届普通高中毕业班冲刺训练(三)历史试题广东省汕头市潮阳第一中学2018届高三考前七校联合体高考冲刺交流文科综合历史试题【全国市级联考】广东省东莞市2019届高三第一次调研考试历史试题宁夏石嘴山市第三中学2018届高三上学期第四次(1月)月考历史试题江西省南昌一中2018届高三上学期1月内部特供卷历史湖北省黄冈市罗田县第一中学2017-2018学年高三上学期10月考文综测试历史试题江西省上饶县中学2017-2018学年高二下学期补考历史试题湖北省荆门市龙泉中学2018-2019学年高二年级10月月考历史试题【全国百强校】江西师范大学附属中学2019高三上学期期末测试文综历史试题吉林省2018-2019学年高一下学期期末历史试题河北省唐山市第一中学2017-2018学年高一下学期期中历史试题统编版(2019)必修中外历史纲要(上)第25课中华人民共和国成立和向社会主义的过渡期末复习题

名校

10 . 从1957年到1978年,我国工业总产值从704亿元升至4237亿元,增长了5.15倍,而同期的城镇职工年均工资却从624元下降为615元,实际工资则下降了13.8%。其主要原因是

| A.经济发展下滑 |

| B.“文革”的破坏 |

| C.国家政策影响 |

| D.国际局势动荡 |

您最近一年使用:0次

2019-03-15更新

|

160次组卷

|

3卷引用:江西省上饶市弋阳县第一中学2023届高三一模历史试题

江西省上饶市弋阳县第一中学2023届高三一模历史试题【全国百强校】山东省临沂市临沭县第一中学2019届高三元月高考模拟文科历史试题(已下线)《2019年高考总复习巅峰冲刺》 专题22 中国特色社会主义建设的道路