| 历史阶段 | 时间 | 重大举措或主要成就 | |

| 过渡时期 | 1949—1956年 | 政治 | 巩固新政权、建立社会主义制度 |

| 经济 | 恢复国民经济、实施“一五”计划 | ||

| 外交 | 开创独立自主的和平外交 | ||

| ① | 1956—1978年 | 文化 | 涌现出无数典型和英雄模范人物,形成特定内涵的时代精神 |

| 经济 | 建成比较完整的工业体系和国民经济体系 | ||

| 外交 | 70年代打开新局面,迎来新中国又一次建交高潮 | ||

| 改革开放新时期 | ② | 政治 | 祖国统一大业迈出重要一步,达成“九二共识” |

| 经济 | 经济总量跃居世界第二 | ||

| 外交 | 国际影响力不断扩大,展示负责任世界大国形象 | ||

| 思想 | 中国特色社会主义理论体系提出(邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观) | ||

| 中国特色社会主义新时代 | 2012年—现在 | 政治 | 中共十九大准确认识了我国当前社会主要矛盾 |

| 经济 | 全面建成小康社会,经济总量稳居世界第二 | ||

| 外交 | 中国特色的大国外交,打造人类命运共同体 | ||

| 思想 | ③ | ||

(2)根据表格内容和所学知识,为表格拟定一个标题。

(3)综合上述内容,谈谈你的认识。

材料 历史上中国西北半壁曾有过辉煌,在海上丝绸之路兴盛以前,中国绿洲与中亚绿洲沿路商旅络绎不绝,具有不可替代的历史地位。然而,唐宋以降,中国的经济社会发展呈现出“南重北轻”的格局,南方逐渐超过北方。1500年以后,随着东南和华南地区的进一步发展, 中国空间经济发展格局由“南北框架”逐渐转换为“东西框架”,西北草原丝绸之路的地缘优势丧失殆尽。近代以来,随着列强侵华的不断加深,中国沿海港口城市次第开放,近代的铁路和公路运输使得沿线城镇迅速发展起来的同时,改变了传统商品市场的格局和劳动力的地区分工,沿海地区的社会经济畸形发展。20世纪30年代,新兴工业百分之七十以上集中于沿海各省,从战时经济学的视角观察,此种工业布局极不合理。

新中国成立初期,出于地缘政治风险和国家战备的考量,中央政府制定了偏向内陆的工业布局指导思想,毛泽东在《论十大关系》一文中指出:“沿海的工业基地必须充分利用,但是,为了平衡工业发展的布局,内地工业必须大力发展。”正是在这一工业布局指导思想的安排下,彼时国家投资明显向内陆倾斜。 1952~1978年间,内陆地区工业有了较大发展,其占全国工业产值的比重已由31.9%提升至40.1%。

改革开放以来相当长的一段时期内,中国经济增长总体上呈现东部快、 东北和中西部慢的不平衡增长格局。针对区域发展差距带来的突出矛盾,中央政府适时提出了完善区域发展战略的重大决策,更加重视支持中西部地区经济的发展,逐步加大解决地区差距继续扩大趋势的力度,先后提出了“西部大开发”战略(1999年)和“东北振兴”战略(2003年),加上最早提出的“东部率先发展”战略, 国家关于区域发展的总体战略初步形成,有望藉此塑造“东中西相互促进、优势互补、共同发展”的新格局。

——摘编自冯建勇《历史与现实之间的胡焕庸线》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立之前中国空间经济发展格局的演变历程,指出民国时期工业布局存在的隐患。(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立以来中国政府为了改善经济发展格局而做出的努力,谈谈你对区域经济发展的认识。

材料一 据记载, “民国二年(1913年)七月,河决澄阳县境双合岭,于时刷堤未宽,水性尚缓,急加防堵则事半功倍,乃以南北构兵,迁延未塞,时机坐误”“翌年大汛泛滥,口门刷至八百余丈,澄阳地势平衍,横流所届,昏垫随之”,沿岸百姓的生命财产遭受巨大损失,大量居民流离失所。1914年10月,北京政府任命徐世光主持双合岭堵口事宜,筹拨工程经费“五百三十七万六千五百八十元”;11月,徐世光调集山东省河防十一营和冀南巡防二营协助堵口工程;1915年1月,开始兴筑坝。工程伊始,徐世光认为“大工开办端赖群力,而夫役一类所用尤多”,于是“招雇夫役之中实寓有以工代赈之意”,酌量发给灾民工钱,以维持其基本生活。

材料二 新中国成立初期治理黄河大事记

1949年6月 | 华北、中原、华东三个解放区在济南召开黄河水利委员会成立大会 |

1949年8月 | 黄河水利委员会起草了《治理黄河初步意见》 |

1950年 | 开始对黄河大堤进行的第一次全面加高培厚 |

1951年3月 | 开工引黄灌溉济卫工程;4月至8月,完成了1500米长的溢洪堰工程 |

1952年 | 在陕西省韭园沟开展水土保持试点,全面、综合治理水土流失严重的韭园沟 |

1954年10月 | 黄河规划委员会正式提出《黄河综合利用规划技术经济报告》,三门峡水利枢纽作为第一期工程的主要项目 |

1956年至1957年底 | 在农业合作化的基础上,大面积开展水土保持工作 |

1957年 | 三门峡水利枢纽工程隆重举行开工典礼 |

1956年至1965年 | 陕西、河南、山西三省约50万人因水库淹没土地而移民 |

(1)根据材料一并结合所学知识,简析民国初年黄河双合岭决口导致灾情不断扩大的原因,并指出当时解决灾情的主要措施。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,围绕“新中国成立初期治理黄河”谈谈你的认识。

材料一 从20世纪50到60年代,党的第一代领导集体探索出高度集中的计划经济体制。“一五计划”集中主要力量进行工业建设。1954年,全国人大提出包括现代化的工业、农业、交通运输业和国防在内的“四个现代化”的目标。60年代中期又提出分“两步走”的战略构想,要在较短的时间内把我国建设成为一个具有现代农业、现代工业、现代国防和现代科学技术的社会主义强国。

——摘编自王娟《脉络·蕴涵·意义:大历史观视域下的中国式现代化》

材料二 改革开放后,邓小平创造性地提出建设“中国式的现代化”和“小康社会”的奋斗目标。习近平总书记在2021年指出:“我们坚持和发展中国特色社会主义,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展,创造了中国式现代化新道路,创造了人类文明新形态。”“中国式现代化”的重心在“中国式”,展现出中国共产党、中华民族和中国人民对中国式现代化强大的道路自信,意味着中国的现代化道路不是西方国家现代化模式的追随者,而是已经实现了超越,成为并列式的存在。

——摘编自郭玉坤《守正与创新:新中国成立以来中国式现代化的演进之路》

(1)根据材料一与材料二,指出“中国式现代化”发展道路的变化并分析其原因。(2)依据材料并结合所学知识,谈谈你从中得到哪些启示。

材料一 七门堰是位于安徽舒城县境内杭埠河(古称龙舒水、巴洋河)中段的引水灌溉工程,由汉高祖刘邦伯兄之子、羹颉侯刘信创建,距今约2223年。《舆地纪胜》记载,刘信视“舒城水源出于西山之峻岭,势若建瓴”,乃于“七门岭下,阻河筑堰,曰七门。开渠建片责,引河流东北,载之平陆,条分支贯,灌田八千余顷。”又于七门岭之东修筑乌羊、片曹片责两堰,“灌田两千余顷”,史称“七门三堰”。

明宣德年间,知县刘显定七门堰引水例,“上五荡用忙水,每年农历四月初一至七月底接堰水灌田。下十荡用闲水,每年八月初一至次年三月底,引堰水灌塘、陂、沟,蓄水灌田。”此制度一直沿用至民国。“使强者不得过取,弱者不致失望”,该制度开创性地实行忙闲轮灌制,完美契合七门堰灌溉体系。

清光绪《续修舒城县志》记载:“沙湾之地,厥宜泄水”,古人已早早认识到弯道环流效应。七门三堰,取水口均设置在河流凹岸,成功实现水沙分流,实现了弯道环流理论的运用。又记载:“山冈之地,最宜蓄水,因高就下,可塘可堰,渟潴灌溉,利饶耕作”。在灌溉系统建设中,古人充分利用湿地形态,“串荡成渠,连塘为蓄”。串连十五荡,形成输水干渠,疏浚塘,荡、沟、渠,串联互通。

——摘编央视网消息(新闻联播)报道

材料二 作为全国三个特大型灌区之一的淠史杭工程始建于1958年,历时14年骨干工程基本建成通水。汧史杭灌区发源于安徽省六安市,润泽江淮,是新中国治淮工程衍生的重要成果,联通淠河、史河、杭埠河三大水系,灌溉供水范围涉及安徽、河南两省4市17个县(区),灌区国土面积1.4万平方公里,设计灌溉面积1098万亩。

65年来,汧史杭工程取得了巨大的生态效益、经济效益、社会效益,为地方经济社会发展作出了巨大贡献。未来,六安将坚持走生态优先、绿色发展之路,奋力推动六安在现代化进程中“不掉队、赶上去”。

——《人民日报——洪史杭工程开工建设65周年》(2023年08月18日16版)

(1)根据材料一,概括中国古代水利建设的特点。

(2)根据材料二和所学知识,分析新中国成立以来开展水利建设的意义,并谈谈你从中得到的启示。

材料一新中国的伟大成就(部分)

| 时间 | 成就 |

| 1949年 | 伟大的中华人民共和国成立 |

| 1955年 | 武汉长江大桥通车 |

| 1956年 | 长春第一汽车制造厂建成 |

| 1964年 | 第一颗原子弹爆炸 |

| 1967年 | 第一颗氢弹爆炸 |

| 1984年 | 中国解决温饱问题 |

| 1997年 | 香港回归 |

| 1999年 | 澳门回归 |

| 2001年 | 申奥成功 |

| 2010年 | 中国成为世界第二大经济体 |

材料二 “党的十八大以来,在新中国成立特别是改革开放以来我国发展取得的重大成就基础上,党和国家事业发生历史性变革,我国发展站到了新的历史起点上,中国特色社会主义进入了新的发展阶段。”

——习近平

(1)根据材料一并结合所学知识,请选取一项表中新中国的成就加以阐述。(2)根据材料二并结合所学知识,谈谈你对习近平总书记“新的历史起点”的认识。

材料一:1964 年8月,美国悍然轰炸越南北方,中国在进行援越抗美斗争的同时,加强战备,进行三线建设。总目标是要在西南、西北、中南纵深地区建立起工农业结合的、为国防和农业服务的比较完整的战略后方基地。据不完全统计,从1964年下半年至1965年,在西南、西北部署的新建、扩建和续建大中型项目达300 多个,包括钢铁、有色金属、石油化工、森林建材、铁路交通、邮电、教育等各个方面。

——摘编自王桧林等主编《中国现代史》

材料二:1999年11月,中共中央、国务院召开中央经济工作会议,宣布实施西部大开发战略,支持中西部地区和少数民族地区加快发展,努力建成一个经济繁荣、社会进步、生活安定、民族团结、山川秀美、人民富裕的新的西部地区。到 2002年国家在西部地区开工了青藏铁路、西气东输、西电东送、水利枢纽、公路干线等36项重点工程,完成退耕还林4418万亩、荒山荒地造林4404 万亩,西部地区第三产业增加值比重由1999年的35.4%提高到2001年的38.3%。生产布局和生产条件进一步改善,人民群众的物质文化生活水平普遍提高。

——摘编自武力等主编《中华人民共和国经济史(1949—2012)》

材料三:2021 年,在中国共产党成立 100周年之际,习近平总书记庄严宣告:现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,区域性整体贫困得到解决,创造了彪炳史册的人间奇迹。消除绝对贫困、全面建成小康社会,实现第一个百年奋斗目标,是中华民族复兴路上的里程碑。

——摘编自潘岳等主编《中华民族组词体概论》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪60年代三线建设的背景及其意义。(2)根据材料一二并结合所学知识,概括世纪之交国家进行西部大开发的特点。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈从中得到的启示。

材料 自20世纪60年代起,在中国西南和西北广袤的大地上,展开了一场以备战为主要目的的大规模经济建设—三线建设。三线建设主要通过两种方式:一是建,二是迁。一方面国家资金大量投入三线地区,在内地建设大型的钢铁、煤炭、水电、机械等工业基地,并修筑成昆、川黔等重要交通干线;另一方面则是将东部地区的工厂企业、科研单位等以“一分为二”或者全迁的方式,或并入内地既有企业,或另建新厂。以甘肃省为例,仅1965年,就陆续从辽、吉、沪等省市搬迁工厂20个、大专院校2个、科研单位11个,分别迁入兰州、天水、酒泉等地。整个三线建设期间,累计投资多达2000亿元。到20世纪70年代末,共形成固定资产约1400亿元,占全国的1/3;建成全民所有制企业2.9万个,形成45个以重大产品为主的专业生产科研基地和30个各具特色的新兴工业城市或工业区,如昆明、攀枝花、六盘水等工业城市和成渝、攀西、关中、兰州等工业区。

——摘编自徐有威等《三线建设对中国工业经济及城市化的影响》

根据材料并结合所学知识,谈谈你对我国20世纪60、70年代三线建设的理解。材料一 新中国成立初期,毛泽东感慨地说:"现在我们能造什么?能造桌子椅子,能造茶碗茶壶,能种粮食,还能磨成面粉,还能造纸。但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”

材料二 20世纪60年代前期,面对美、苏战争威胁,党中央将全国划分为一、二、三线,将建设的重点放在西南、西北(三线)。“备战、备荒、为人民”成为当时经济发展的重要指导方针。1965至1975年,三线地区共完成基本建设投资1269.67亿元,全国近1500家大型企业中,三线地区占到40%以上。从总体上看,三线建设是推进我国现代化进程的重要步骤。

材料三 改革开放以来,中国的国际竞争力持续增强。以“复兴号”为代表的新一代高铁技术、载人航天和探月工程、世界最大单口径球面射电望远镜FAST(天眼)等,都展示了中国自主研发和制造的实力。以港口机械装备全自动化、物流全自动分拣流水线等为代表的人工智能,助推中国在新一轮科技革命和产业变革中实现跨越式发展。

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国成立初期我国工业发展存在的突出问题,并说明为此我国采取的重大举措。(2)根据材料二并结合所学知识,概括我国加强三线地区建设的原因。

(3)根据上述材料并结合所学知识,谈谈你对我国工业发展的认识。

材料 三线建设是中国在20世纪六七十年代,在严峻的国际局势下,基于战备需要而对全国工业布局进行的一次大规模的战略性调整。1964年,中央决定建设第二套完整的国防工业和重工业体系,将国防、科技、工业、交通等生产资源逐步迁入三线地区。400万工人、干部、知识分子、解放军官兵和成千万人次的民工,在毛主席“备战备荒为人民”、“好人好马上三线”的号召下,建起了1100多个大中型工矿企业、科研单位和大专院校。深刻改变了中国工业化进程和城市格局。

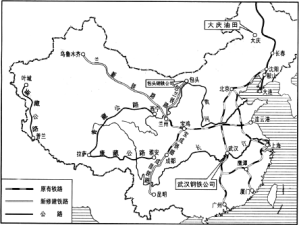

1957-1966年工业交通建设主要成就分布示意图

根据材料并结合所学知识,在答题卡的地图中标示出三线建设集中分布的区域,并结合时代背景谈谈你对三线建设的看法(要求:在答题卡的地图中用斜线///////明确标示,看法体现唯物史观,史论结合)