材料 新中国成立初期,国内掀起了一股俄语热。1951年设立俄语系科的高校共有34所,是新中国成立前近3倍。教育部在1953年7月停办大部分师范院校英语系的决定,1954年4月规定高中外语课以俄语为主,俄语成了我国的第一外语。60年代,以英语为主的外语教育开始走向正规。1964年成立了隶属于国务院的外语规划小组,制定了外语教育七年规划纲要,首次提出在外语教育中英语为主,英语教学逐步得到了恢复和重视。

1979年,教育部要求语种布局要有战略眼光和长远规划,要把大力发展英语教育作为主要任务,同时注意日、法、德等外语的比例。以英语为主,多种外语全面发展的格局日趋形成。

——孟臻《我国外语教育政策演变与发展》

(1)根据材料概括我国外语教育语种的变化特点。

(2)结合所学知识对我国外语教育语种的变化作出合理解释。

材料一:1949年12月,第一次全国教育工作会议确定了国家教育工作的总方针,其中规定:中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想;教育必须为国家建设服务,学校必须为工农开门。会议认为,必须对旧教育进行有计划、有步骤的改造。

——摘编自《中华人民共和国专题史稿》

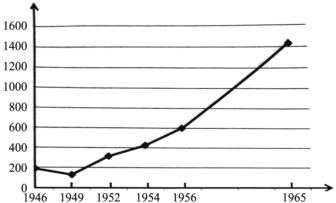

材料二:1946~1965年全国中等学校学生人数变化示意图(单位:万人)

备注:中等学校包括中等师范学校、技工学校、普通中学、工农中学及预科、农业中学和职业中学。

——据《中华人民共和国重要教育文献·附录》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新中国成立后教育性质的根本变化。

(2)根据材料并结合所学知识,选择新中国成立后任一时段,概括该时段的教育成就并分析其原因。

材料一 新中国成立后,教育部明确提出高等教育应“服务于国家设,特别是经济建设““据经济建设需要设专业”等办学要求。到1952年5月,全国高校先后完成了恢复教学秩序、接管国统区公立大学、改造私立大学为公立大学、接收教会大学,以及全国大学教师的“思想改造运动”等任务,统一了大部分教师对院系调整必要性的认识。之后,教育部全而实施院系调整方策和计划。同年12月,全国约70%的高校得到了调整,实现了重组或建立高等工科院校的主要目标。例如,厦门大学工学院的航空系并入北京航空学院,电机系、机械系大部并入南京工学院,土木系、建筑系大部并入同济大学;此外,还有10多个院系专业先后调出与其他大学合并。这样,原有高校独县特色的多院制综合大学,转变为多科性或单科性工业大学。这种高校调整的结构原则和模式在全国各高校逐步推广并确立下来。

——摘编自王红岩著《20世纪50年代中国高等学校院系调整的历史考察》等

材料二20世纪90年代,中国掀起了新一轮高等教育制度改革,院校调整成为热湖,倒如,清华大学以追求世界一流大学和发展综合性大学为目标,中央工艺美术学院为寻求解决传统手工艺与现代工业设计专业发展的新矛盾,都在寻找合作办学伙伴。两校对各自历史积淀而成的文化符号“科学”和“艺术”及共所蕴含的象征意义达成共识,认可合作办学能获得更好的发展优势地位。1999年11月,中央工艺美术学院正式加盟清华大学,更名为清华大学美术学院。合并后艺术设计与理工科之间彼此促进,带动了其他交又学科和复合型人才培养等诸多领域的重大发展。

——摘编自曹镇玺等《制度环境变革、合法性重构与大学学科组织再制度化》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明20世纪50年代中国高校院系调整全面实施的条件。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳20世纪90年代中国高校院系调整的新变化。

(3)综合以上材料并结合所学知识,简析新中国成立以来高等教育改革的历史启示。

材料1949年新中国成立初期,国家以建设与恢复发展为主要任务,国家将这一时期的教育方针定义为“为工农服务,为生产建设服务”。1950年,教育部提出“实行教育与生产结合1954年开始,中共中央开始积极引导中学毕业生从事劳动生产,在思想上和政治上向党中央靠拢,推动劳动教育的文化熏陶,培养合格的社会主义建设者。.1978年改革开放揭开了时代新篇章,劳动教育改革也提上日程。1981年,党中央提出“坚持德智体全面发展、又红又专、知识分子与工人农民相结合、脑力劳动与体力劳动相结合”的教育方针确立,脑カ劳动才受到重视。进入21世纪以后,劳动教育进入整合发展时期,通过综合实践活动课程的方式让劳动教育更加多元化,劳动情感教育将劳动情感进行整合塑造精神世界的繁盛。全面推进学生自主参与社会综合性实践,培养独立意识,认知劳动创造的乐趣与重要性。

——张雨强、张书宁《新中国成立70年劳动教育的历史演变》

(1)根据材料并结合所学知识,分析20世纪50年代毛泽东提倡劳动教育的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出改革开放以来劳动教育有何新发展,并简要概括其影响。

材料一 自同治五年设立福建船政学堂以来,洋务派相继创办了一批具有实业教育性质的洋务学堂。这些学堂以培养近代专门技术人才为目标,学科主要为军事技术、工矿电报以及外国语类。甲午战败,洋务学堂为实业学堂所替代。此时农、工、商、矿学堂设立较多,特别是在官方主办的学堂之外,民间资本也创办了一批实业学堂。学堂科目的设置也多为与国计民生、民族资本主义相关的工矿技术、农业、纺织、林业、兽医、商业等。

——摘编自葛孝亿《中国近代早期职业教育的命运》

材料二 在戊戌变法前,社会舆论普遍认为,洋务运动的失败,其实就是当时中国教育的失误。因此,维新派希望以教育改革为突破口,培养新型的资产阶级人才,以达到政治改革、发展资本主义经济、挽救民族危机的目的。

——冯君《戊戌变法与中国近代社会的构建》

材料三 1919年4月,教育部教育调查会议决定了"养成健全人格,发展共和精神"国民教育宗旨,毫无保留地提出了资产阶级共和政治下的教育思想,此教育思想完全符合资产阶级的政治要求。新文化运动以民主和科学为旗帜,这种社会思想促使中国现代教育观念发生了巨大变化。西方民主科学的社会思想进入中国后,与传统专制主义形成截然对立,提倡"个性解放",人人平等,直接促使教育个性化、平民化的发展。

——《近代中国教育思想史》舒新城编

材料四 1950年,第一次全国高等教育会议召开,提出人才培养应"专、快、多",要求高校人才培养模式从"通才教育"转换为"专才教育"。1952 年,教育部提出高校院系调整的方针是"以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门院校"。

——摘编自郑璐《建国初期高校院系调整的评价与反思》

(1)依据材料一、二、三并结合所学知识,概括指出近代学校教育情况的变化及其历史背景。

(2)依据材料四并结合所学知识,说明这一时期高校教育改革的原因。

(3)综上所述,以近代以来一位杰出的兴办过教育的历史人物为例,简评其志向情怀和历史贡献。

材料一 中国体育之不振,盖皆为历史上之关系。其原因甚复杂,举其荦荦大者,厥有二端。关于政治者:体育之起源恒基于军事,故军队体育恒较学校及民间之体育为最先发达。吾国古时武功最盛。春秋战国之际,数强相持,地丑德齐莫能相尚,且复与他族杂处,外患堪虞,非兢兢于右武,不足以图存……尚武之观念,遂深入于人心,忠勇义侠之士,蔚然为一代之光,则政治为之也。迨秦政即位,六国为一,隳名城,杀豪杰,收天下之兵,聚诸咸阳,销锋铸鐻,以弱天下之民。一人为钢,万夫为柔。民气之摧残自兹始矣。体育之不振,亦自兹始矣。盖天下定于一尊,则强干弱枝,亦事所必至,理所固然也。……关于学术者:中国数千年间之学术,儒家、道家二者而已。儒家重礼,以雍容揖让为娴雅。孔子斥子路之好勇,屏武力于不言,文弱之风渐以养成。……至道家之学,崇尚无为,保精惜气,不使劳瘁……此则学术足以阻体育之发达者也。

——摘编自郭希汾《中国体育史》(1919年出版)

材料二 体育应当为人民服务,要使少数人的运动成为国民的普及的运动,使之从学校发展到工厂到部队,从城市发展到农村,从知识青年发展到劳动群众中去。

——冯文彬在中华全国体育总会筹备会议所作报告(1949年10月)

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出中国古代体育的特点,并说明其原因。

(2)根据材料一、材料二并结合所学知识,指出新中国初的体育政策与古代体育相比有何进步,简析其提出的历史背景。