1 . 阅读材料,完成下列要求。

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期教育改革的影响。

材料 表新中国成立初期教育改革表

| 课程设置 | 各级学校取消反动的训导制度,废除国民党“党叉”等课程。高等学校陆续开设马列主义基础、政治经济学、辩证唯物主义和历史唯物主义、社会发展史、中国新民主主义革命史等新课程。 |

| 工农教育 | 党和各地政府大力发展工农教育,举办工农这成中学、干部文化补习学校(班)等,采取短期追成的方法,使一批工农干部、产业工人和解放军指战员达到中等文化程度,其中一部分换受商等教育。 |

| 院系调整 | 1951年底到1953年,教育部参照苏联的经验,对全国高等学校进行院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整频和加强综合性大学”。主要是将综合大学所属工科各院系合并为多科性工学院,新成立航空、钢铁、矿业、地质、石油、化工、林业等专门学院。 |

——摘编自中共中央党史研究空著《中国共产党的九十年》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期教育改革的影响。

您最近一年使用:0次

名校

2 . 阅读下列材料,回答问题。

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新中国成立后教育性质的根本变化。

(2)根据材料并结合所学知识,选择新中国成立后任一时段,概括该时段的教育成就并分析其原因。

材料一:1949年12月,第一次全国教育工作会议确定了国家教育工作的总方针,其中规定:中华人民共和国的教育是新民主主义的教育,它的主要任务是提高人民文化水平,培养国家建设人才,肃清封建的、买办的、法西斯的思想,发展为人民服务的思想;教育必须为国家建设服务,学校必须为工农开门。会议认为,必须对旧教育进行有计划、有步骤的改造。

——摘编自《中华人民共和国专题史稿》

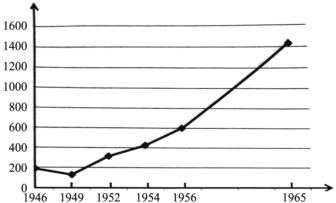

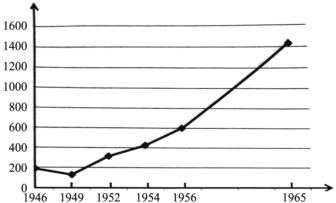

材料二:1946~1965年全国中等学校学生人数变化示意图(单位:万人)

备注:中等学校包括中等师范学校、技工学校、普通中学、工农中学及预科、农业中学和职业中学。

——据《中华人民共和国重要教育文献·附录》

(1)根据材料一并结合所学知识,归纳新中国成立后教育性质的根本变化。

(2)根据材料并结合所学知识,选择新中国成立后任一时段,概括该时段的教育成就并分析其原因。

您最近一年使用:0次

2021-10-12更新

|

146次组卷

|

5卷引用:2021年湖北省普通高中学业水平选择性考试模拟演练历史试题

2021年湖北省普通高中学业水平选择性考试模拟演练历史试题重庆市万州南京中学2021届高三下学期开学考试历史试题山东省枣庄市滕州市第五中学2022届高三上学期第一次月考历史试题河南省洛阳市孟津县第一高级中学2022届高三11月月考历史试题(好题精练)(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点27近现代中外科学技术、教育与文艺

3 . 党和政府始终坚持教育优先发展战略,中华人民共和国教育从总人口80%都是文盲半文盲的薄弱基础起步,到如今各级各类教育在校生2.76亿人、专任教师1670多万人、教育经费占GDP比例保持在4%以上,亿万人民通过受教育实现了完善自身、改变命运、创造美好生活的愿望。此现象反映出

| A.科教兴国战略成功实践 | B.把教育作为重要的民生工程 |

| C.计划经济向市场经济的转变 | D.国民经济的发展满足对人才的需求 |

您最近一年使用:0次

4 . 1953年11月24日,中央人民政府扫除文盲工作委员会发布了《关于扫盲标准、学业考试等暂行办法的通知》,“干部和工人,一般可订为认识200个常用字,能阅读通俗书报,能写二、三百字的应用短文:农民一般订为能识1000个常用字,大体上能阅读通俗书报,能写常用的便条、收据。”这一规定

| A.体现了社会主义制度的优越性 | B.深受苏联教育的影响 |

| C.适应了国家工业化建设的需要 | D.有助于人口素质提高 |

您最近一年使用:0次

名校

5 . 下表所示为1960~1963年我国中等教育的发展变化概况。这一变化

| 年份 | 1960 | 1963 | |

| 中等专业学校、中等师范学 校、农业中学和技工学校等 | 学校数量 | 31 001所 | 5 878所 |

| 在校生人数 | 503.5万人 | 83.78万人 | |

| 教职工人数 | 51.38万人 | 18.19万人 | |

| 普通中学 | 学校数量 | 21 805所 | 19 599所 |

| A.反映了中等教育的主导地位 | B.服务于教育工作重心的转移 |

| C.适应了国民经济调整的需要 | D.推动了九年义务教育的实施 |

您最近一年使用:0次

2021-09-15更新

|

541次组卷

|

13卷引用:重庆市2022届高三上学期开学诊断考试历史试题

重庆市2022届高三上学期开学诊断考试历史试题(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第2期)-专题10中国特色社会主义建设的道路(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-中国现代史-考点11新中国在探索中发展的经济(已下线)【考点练】2022届高三历史大数据精选试题重组模拟卷(全国通用)-中国现代史-考点12新中国不断探索的思想历程(已下线)备战2022年高考历史一轮复习考点帮(新高考专用)-考点27近现代中外科学技术、教育与文艺陕西省延安市黄陵县中学2022届高三上学期期中考试历史试题甘肃省白银市第九中学2022届高三一模历史试题甘肃省白银市平川中学2022届高三一模历史试题广西钦州市第一中学2021-2022学年高二上学期期中考试历史(文科) 试题2021-2022学年高一中外历史纲要上册课后培优练(统编版)-第26课社会主义建设在探索中曲折发展高频考点41十年探索时期(1956-1966)-【高频考点专练】2023年高考历史一轮复习模拟题汇编(第二辑)(全国通用)陕西省汉中市龙岗学校2023届高三上学期第三次月考历史试题四川省宜宾市第四中学2022-2023学年高二上学期期中考试历史试题

名校

6 . 阅读材料,回答问题

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期教育改革的目的和影响。

材料 新中国成立初期教育改革表

| 课程设置 | 各级学校取消反动的训导制度,废除国民党“党义”等课程。高等学校陆续开设马列主义基础、政治经济学、辩证唯物主义和历史唯物主义、社会发展史、中国新民主主义革命史等新课程。 |

| 工农教育 | 党和各地政府大力发展工农教育,举办工农速成中学、干部文化补习学校(班)等,采取短期速成的方法,使一批工农干部、产业工人和解放军指战员达到中等文化程度,其中一部分接受高等教育。 |

| 院系调整 | 1951年底到1953年,教育部参照苏联的经验,对全国高等学校进行院系调整。调整的方针是“以培养工业建设人才和师资为重点,发展专门学院和专科学校,整顿和加强综合性大学主要是将综合大学所属工科各院系合并为多科性工学院,新成立航空、钢铁、矿业、地质、石油、化工、林业等专门学院。 |

——摘编自中共中央党史研究室著《中国共产党的九十年》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期教育改革的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,指出新中国成立初期教育改革的目的和影响。

您最近一年使用:0次

2021-09-13更新

|

93次组卷

|

3卷引用:广东省深圳市罗湖区2022届高三上学期第一次质量检测历史试题

名校

7 . 图1、图2所反映的共同目的是

| A.促进农村剩余劳动力大量转移 | B.探索适合中国国情的社会主义建设道路 |

| C.掀起农村社会主义改造的高潮 | D.促进社会主义教育发展和提高民众素质 |

您最近一年使用:0次

2021-09-12更新

|

391次组卷

|

10卷引用:山东省2022届高三上学期第一次学业质量联测历史试题

山东省2022届高三上学期第一次学业质量联测历史试题江苏省南京市金陵中学2022届高三10月阶段检测历史试题(已下线)2022年新高考历史模拟好题精选(第2期)-专题17古今中外科技文艺山东省青岛市胶州市第一中学2021届高三10月诊断监测历史试题安徽省六安市省示范高中2022届高三上学期期末考试文综历史试题(已下线)文化的传承与保护-选必3-素养测评2022年7月浙江省普通高中学业水平考试押题模拟暨选考意向导引卷历史学科试题湖北省武汉市新高考联合体2021-2022学年高二下学期期末联考历史试题山东省济南市章丘区第四中学2022-2023学年高二下学期期中考试模拟历史试题三年(2021-2023)学考真题分类汇编之第26课社会主义建设在探索中曲折发展

名校

8 . 1954年,党和政府规定,电影放映网建设重点对象是工矿、农村和小城市。在积极兴建、改建城市电影院的同时,也抓紧组建大量的流动电影放映队,以低廉的票价甚至免费让工农士兵欣赏电影,使过去的小资文化、市民享受升级成为事实上的大众文化和人民体验。由此可知,这一规定的实施

| A.推动了国家主流意识形态建构 | B.旨在落实社会主义改造方针 |

| C.基于全面建设社会主义的需要 | D.得益于“双百”方针的提出 |

您最近一年使用:0次

2021-09-09更新

|

280次组卷

|

5卷引用:河北省省级联测2022届高三上学期第一次联考历史试题

名校

9 . 1954年,高等教育部确定北京大学等6所高校为“全国性的重点学校”,此后又陆续确定了一批全国重点高等学校,到1960年达到了4所。1978年,国家确定了88所高校为“全国重点高校"”,1979年底则达到了97所。以上发展重点高校的举措

| A.解决了科技人才紧缺的问题 | B.完成了普及高等教育的任务 |

| C.适应了国家现代化建设需要 | D.照搬了苏联教育发展的模式 |

您最近一年使用:0次

2021-09-06更新

|

225次组卷

|

7卷引用:安徽省A10联盟2022届高三上学期开学摸底考试历史试题

10 . 与时俱进的教材改革

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

材料 中华人民共和国成立以来,我国基础教育教材改革历经曲折发展。

| 时间 | 内容 | 备注 |

| 1949~1956年 | 基本方针“以老解放区新教育经验为基础,吸收旧教育有用成分,借助苏联经验,建立新民主主义教育”。成立人民教育出版社,承担编写国家统一教材的任务,于1951年出版了第一套中小学全国通用教材。 | 除旧布新,初步确立了我国中小学新课程体系,形成了全国统一教学计划、统一教学大纲与统一教科书的“大一统”课程模式。 |

| 1957~1965年 | 加强知识教学与劳动教学相结合,缩短学制、精简课程。1960年,人教社按要求,赶编了第三套全国通用教材,把12年学完的内容压缩到10年,供试验10年制的学校选用。各地开始自编教材。 | 文化教育曲折中前进。首次提出设置选修课;重视地方教材、乡土教材的编写。 |

| 1966~1976年 | 没有统一的教育方针、教学大纲、教科书,各地自编生活式教材,生活、社会、革命构成了全部的课程。 | 红色教材,服务于阶级斗争。 |

| 1977~1985年 | 重建人教社,组织“中小学教材编写工作会议”,集中编写第五套全国通用的十年制中小学教材。 | 恢复与调整,吸收了国际中小学课程改革的经验和教训,清除了十年动乱时期教材中的许多谬误内容,具有过渡性。 |

| 1986~1999年 | 1992年,允许一些地区和单位按大纲初审稿编写教材。为与义务教育课程计划相衔接,1996年,人教社编写和修订第七套全国通用中小学教材。1999年提出“跨世纪素质教育工程”。 | 重建与创新,打破“集权制”的绝对支配地位,因地制宜,“一纲多本”,编审分离;教材市场化。 |

| 1999年~至今 | “教材改革应有利于引导学生利用已有的知识与经验,主动探索知识的发生与发展……体现学生身心发展特点……注重学生探究,并提出观察、实验、操作、调整、讨论的建议”,增加“选修课程”“活动课程”。 | 探索与深化,大胆借鉴国际上的先进经验,“个性发展”;教材突出基础性、启发性、实践性、时代性、现代性、综合性。 |

请根据表格提供的材料,围绕教材改革变化自拟一个主题,并结合任何一时段予以阐述。(要求:主题明确,阐述须史论结合)

您最近一年使用:0次

2021-09-03更新

|

204次组卷

|

3卷引用:湖北省武汉市部分重点中学2022届高三8月联考历史试题