| A.产业结构调整 | B.'计划经济实行 | C.对外开放深化 | D.经济体制变革 |

2023年3月16日第一财经消息,根据国家统计局有关数据预算,当前我国低龄老人(60-69岁)总量保守估计已经达到了1.5亿,从2022年开始,我国就进入到退休高峰期。阅读下列材料,回答问题

材料一 与前朝相比,清代是中国人口剧增的时期。……据《东华录》记载,1651年(顺治八年)全国丁男之数是1000余万。其时,户籍以一户一丁计。若按户各五人推算,加上由于种种原因而隐瞒的人口,实际数字在6000万上下。到康熙时突破1亿;1793年(乾隆五十八年)猛增到3亿以上:1834年(道光十四年)已经超过4亿。不到200年的时间里,人口增加了6倍以上。同当时的生产力相比,其速度和数量都是惊人的。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料二 我们来看改革开放之后经济增长的源泉。……人口因素是如何在改革中被转化成高速经济增长的呢?我讲三个故事,作为改革开放三个历史瞬间的代表。第一个是小岗村的故事。……家庭联产承包制赋予了农民自主配置生产要素的权利,因此,一旦剩余劳动力显性化,需要转移的时候,体制条件便逐步与之适应。先是转移到更广义的农业即林牧副渔产业上,继而转到农村的非农产业即乡镇企业中,再进一步依次转移到小城镇、小城市、中等城市、大城市和沿海地区。在这个过程中就出现了第二个故事——邓小平1992年的南巡及其讲话。在这些讲话中,他肯定了经济特区,肯定了市场经济,推动了对外开放。从此,沿海地区吸引了更多的制造业投资,吸纳了大规模地转移出来的农村劳动力。这种重新配置在微观上提高了农民收入,同时在宏观上提升了中国的劳动生产率和全要素生产率。第三个故事是中国加入世界贸易组织。……从此我们就真正地逐步参与到世界经济分工体系之中,引进外资发展劳动密集型产业,把利余劳动力体现在劳动密集型产品当中,通过贸易中取得了国际竞争力,从而在经济全球化过程中兑现了我们的人口红利。……直至2010年之前,中国潜在的经济增长率大约为10%。如果查阅世界银行的各国数据会发现,这个时期没有任何一个其他国家有这么快的增长速度,也找不出任何国家在任何其他时期有过出这样的经济增长表现。正是由于独特的人口转变阶段,与独特的改革开放举措结合在一起,形成了中国的二元经济发展过程。

——中国社会科学院蔡昉教授在首届中国发展理论国家年会上的发言

(1)根据材料一并结合所学,简析清代人口数剧增的原因及造成的影响。(2)根据材料二并结合所学,分析改革开放后人口因素是如何推动社会主义建设的?结合上述材料谈谈对今天中国的启示。

| A.国家鼓励发展市场经济 | B.国企改革取得初步成果 |

| C.市场经济体制初步建立 | D.农村改革激发社会活力 |

1980年上海的议价粮店

| A.城市经济体制改革有成效 | B.农产品统购统销政策废除 |

| C.计划经济体制出现了松动 | D.票证经济渐退出历史舞台 |

材料一 元代的河南地区尚未大规模种植棉花。明万历六年(1578年),全国征收的棉花中,山东、河南、山西、河北四省占比已达85.9%。清代河南棉花种植区域已遍及全省。如豫北彰德府内黄县棉花产量大,“出贩于山西泽潞诸州县”;林县“户无贫富,妇女皆以纺织为主业,所制棉布质坚耐久,名曰家机布,除备服用外,运销泽、潞等处”;卫辉滑县“所有输出物产,不过棉花一种”;许州五女镇不仅是棉布交易市场之一,而且有“染工三四百人,终岁操作供给秦晋布客之所需要”,所产出的丈六布“行销秦晋两省极多”;石固镇的二八布被“秦晋布商,终岁搬运。许昌东、北两区之织妇亦极终岁勤动矣”。

——摘编自王林林《明清晋豫商路兴衰探析》

材料二 影响晚清时期河南植棉发展的原因是多方面的。自京汉、汴洛两铁路相继开通后,中原地区和外部的交流日益增多,不止棉花的品种得到改良,棉花向外输送也变得便利和快捷。20世纪以后,国内大型纱厂不断建立,到1911年有十几家纱厂,35万枚纱锭。英、美、日等国纱厂也迅速增加,如日本1892年有39家纱厂,38万枚纱锭,年耗棉量就达88万担。

——摘编自刘西峰《清代河南棉花的种植与运销研究》

材料三 1978年,河南棉花种植面积大约是900万亩。1990年,河南棉花种植面积大约为1234万亩,此时新疆的棉田只有652.8万亩。1992年,河南省棉花种植达到巅峰,棉花种植面积飙升至1872万亩。2000年,新疆的棉花产量已占全国总产量的33%,河南的棉花产量则为16%。2008年,新疆季节性采棉工有68.6万人,最大的省外采棉工团队来自河南省,达18.1万人,仅次于新疆本地的22.8万人。2010年,河南棉花种植面积大约只有700万亩。2020年,新疆棉花机械采摘率已达69.83%,其中北疆95%的棉花是通过机械采摘的。

——据《河南统计局棉花种植30年报告》等整理

(1)根据材料一,概括明清时期河南植棉业发展的表现,并结合所学知识简析其影响。

(2)根据材料二,归纳晚清时期河南棉花种植业发展的有利因素。

(3)综合以上材料并结合所学知识,谈谈你对河南植棉业兴衰的认识。

材料一 新中国成立至改革开放前,农民的变迁

| 视角 | 农民的变迁 |

| 生产方式 | 由分得土地时的个体经营转变为合作化时期的集体统一经营 |

| 生活方式 | 从传统到现代的变迁,是现代文明慢慢渗透到农民生活中的过程 |

| 阶层结构 | 从单一的政治分层为主的阶层结构逐渐向以财富、权力、社会声望等为主的多元社会分层的过渡 |

| 社会流动 | 由新中国初期的无序流动向人民公社时期的停滞、凝固的转变 |

| 社会心理 | 从自我主体意识的增强到被政治化运动所限制下的个体意识的缺失,从对民间神灵的崇拜转为对领袖的崇拜,从求富的心理到均平心理的转化 |

材料二 改革开放以来,农民的变迁

| 视角 | 农民的变迁 |

| 生产方式 | 由集体生产到家庭经营的转变,家庭成为生产和经营的组织者和管理者,家庭获得了生产的自主权和选择权,农民生产的积极性被充分调动起来 |

| 生活方式 | 逐渐改变了自给自足的小生产方式下的生活状态,正在向以市场为导向的消费型为主的生活方式转变,农民的生活水平也经历了从温饱到小康的过渡 |

| 阶层结构 | 日趋多样化和复杂化,正在从单一同质性的阶层结构转变为与市场经济相称的,符合现代社会要求的多元异质的现代社会阶层结构 |

| 社会流动 | 农民的流动性较之以前逐渐增大 |

| 社会心理 | 处于社会转型期的中国农民,其社会心理也表现出传统与现代交织的状态,既有现代性的民主法治意识,又有传统道德观念;既有竞争意识、时间观念又有传统小农的自由懒散 |

材料三 经济的市场化改革、政治的民主化进程、社会的公民化和国家的法治化潮流不可阻挡,农民也将在这种巨大的社会变迁中实现由传统到现代的转型。在当今中国,农民似乎成了社会问题的主要承载者,意思是说,农民本身并不是问题,问题在于在现代化过程中,种种问题均由农民这个主要的社会群体来承担。中国农民将走向何处?

——以上材料均整理自张端《新中国成立以来中国农民的变迁及走向》(2013年)

完成下列要求:

(1)据材料一并结合所学知识,分别说明影响农民生产方式、社会流动和社会心理等方面变迁的主要因素。

(2)据材料二并结合所学知识,分别说明影响农民生产方式、生活方式、社会流动、阶层结构和社会心理等方面变迁的主要因素。

(3)据材料三,概括当今中国农民在现代化过程中面临的主要问题,你认为其中有哪些亟待解决的具体问题?

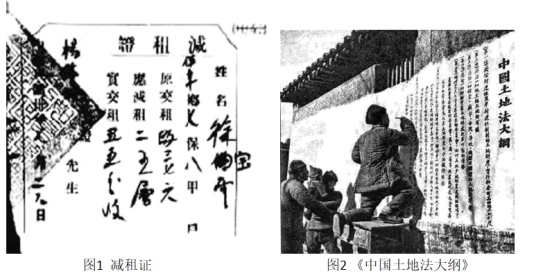

(1)结合材料图片1和2及所学知识,指出中国共产党在这两个不同时期对地主政策有哪些调整变化,并概括各自的影响。

(2)结合材料图片3、4、5、6和所学知识,指出新中国成立后不同阶段对农村生产关系又进行了哪些调整变化?简要阐述你对这些政策调整变化的认识。

| A.加入世界贸易组织的影响 | B.经济体制改革的深入开展 |

| C.社会主义市场经济体制确立 | D.家庭联产承包责任制的实施 |

| 1978年9月,宁江机床厂等6家四川国有企业,率先在全国进行扩大企业自主权试点,迈出了城市经济体制改革的第一步。 1980年,四川省广汉向阳人民公社在全国率先摘掉人民公社牌子,成为中国第一个撤销人民公社、建立乡政府的地方。 |

| A.红色摇篮 | B.天府之国 | C.人文重地 | D.改革先锋 |

材料 粮食是战略资源,粮食流通在确保国家粮食安全方面发挥着十分重要作用。1979年,国家将小麦、稻谷、谷子、玉米、高粱、大豆等六种粮食统购价格提高20.86%。1982年,在坚持统购统销前提下,国家统购的一、二类农副产品由1981年的113种减少到60种。1983年,除少数重要农副产品外,允许多渠道经营粮食。国营商业积极开展议购议销业务,参与市场调节;供销社可以灵活购销;农民完成统购任务后,可以进城经营。这一阶段改革,粮食流通由计划向计划市场相结合的调节转变,但受计划经济影响,尚未触及粮食统购统销体制,市场作用十分有限。农村改革和国家提高粮价,极大地调动了农民积极性,粮食产量逐年增加,粮食短缺状况逐步改善,为进一步推进粮食流通体制改革创造了有利条件。

——摘编自《1978年以来我国粮食流通体制改革》

(1)根据材料并结合所学知识,概括80年代初我国粮食流通改革的内容。

(2)依据材料并结合所学知识,简析80年代初的粮食流通改革。