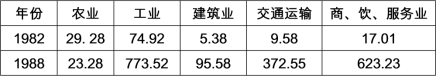

| A.农村剩余劳动力大量转移 | B.城乡一体化逐步实现 |

| C.市场经济体制已逐步建立 | D.国民经济比例不合理 |

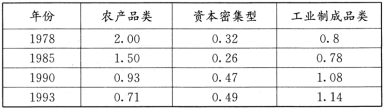

注:“比较优势指数”是指中国出口商品比重与世界出口商品平均比重的比值。比值大于1,表示国际竞争力具有优势;比值小于1,则表示竞争力相对较弱。

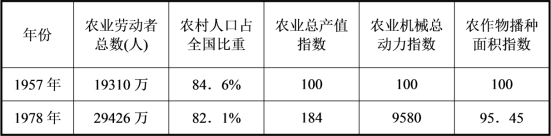

表中的数据变化反映出,当时我国

| A.对外开放格局基本形成 |

| B.产业结构在逐步优化 |

| C.市场经济体制初步建立 |

| D.进出口贸易迅猛发展 |

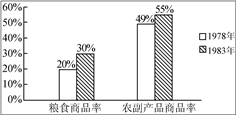

材料一 如图反映的是我国改革开放初期农产品商品化发展情况

材料二 我国的经济体制改革在经历了80年代初以农村改革为重点的第一阶段,和80年代中后期以城市为重点、城乡联动和全面改革以来,以中国共产党十四大为标志,改革进入了新阶段。……新阶段是改革的攻坚阶段,是以建立新体制为主要使命的阶段。

——宁可主编《中国经济发展史》

材料三 计划经济条件下,虽然有合理配置资源的理论可能性,但实际操作不可行。……第一代国家领导人在1956年全面实行计划经济体制后,已经发现问题,也曾做过放权让利的努力,但效果不好。邓小平1978年领导的经济改革开始打破传统的计划体制,逐渐建立一种新的机制,经济取得了举世瞩目的成绩。

——王浩倩《中国从计划经济向市场经济转变的历史必然性》

请回答:

(1)据材料一和所学知识,图中数据变化的农业政策因素是什么?并简述该政策推行的意义。

(2)据材料二,并结合所学知识,指出这一时期中国经济体制改革进程的主要特点。

(3)据材料三和所学知识,指出中共十四大在该机制方面的理论贡献。

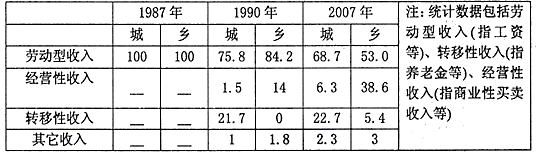

| A.城市对农村的帮扶力度扩大 |

| B.中国城市改革正逐步展开 |

| C.新时期经济建设理论的发展 |

| D.社会主义市场经济体制确立 |

| A.农业现代化进程基本停滞 | B.城镇化推动了农村发展 |

| C.农村改革取得了一定成效 | D.农业剩余人口问题严重 |

| A.生产关系进行局部调整 | B.上海浦东的开发和开放 |

| C.社会主义市场经济体制建立 | D.农业合作社调动生产积极性 |

材料一 1953~1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 1953~ | 1958~ | 1963~ | 1966~ | 1971~ | 1976~ | 1981~ |

| 1957年 | 1962年 | 1965年 | 1970年 | 1975年 | 1980年 | 1985年 | |

| 年均增长率 | 4.5% | 4.3% | 11.1% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 8.1% |

——摘自《中华人民共和国经济史》

材料二 1952~1956年我国国民经济中公、私成分比较表

| 所有制性质 | 经济成分 | 1952年 | 1956年 |

| 公有经济 | 国营经济 | 19.1% | 32.2% |

| 合作社经济 | 1.5% | 53.4% | |

| 公私合营经济 | 0.7% | 7.3% | |

| 私有经济 | 资本主义经济 | 6.9% | 0% |

| 个体经济 | 71.8% | 7.1% |

材料三 1978~1997年我国工业总产值中各种经济成分比重表

| 类别 年份 | 国有及国有控股工业 | 集体工业 | 城乡个体工业 | 其他经济类型工业 |

| 1978年 | 77.6% | 22.4% | ||

| 1997年 | 25.5% | 39.1% | 17.9% | 18.5% |

(1)根据材料一表中的相关数据并结合所学知识,指出1953~1985年两次农业总产值增长高峰出现的时间及主要原因。

(2)分析材料二,指出1952~1956年我国国民经济中公、私成分变化的主要原因和意义。

(3)材料三中的“其他经济类型工业”应该是什么类型工业?与1978年相比,1997年的经济成分有何变化?出现这些变化的主要原因是什么?

材料一 【年代尺示意图——了解中国近代史的历程】

材料二 1953年,中国共产党提出了我国过渡时期的总路线。为了贯彻过渡时期的总路线,党和政府制定了发展国民经济的第一个五年计划,领导全国人民有计划地进行大规模的经济建设。到1957年底,第一个五年计划超额完成。同1952年相比,工业总产值增长128%,农业总产值增长25%,钢产量增长近3倍。同时期,我国进行了对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造。

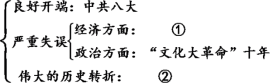

材料三 【知识结构示意图——系统掌握中国社会主义建设的历史知识】

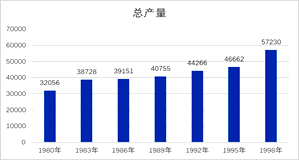

材料四 【分析数据——解释中国现代化经济建设的历史现象】

(1)根据材料一“年代尺示意图”提供的信息,写出“千古巨变”对中国社会的影响和“获得新生”的历史事件。(注意回答影响类的题目的规律总结)

(2)根据材料二并结合所学知识,指出“一五”计划的基本任务是集中力量发展哪一行业?材料二中“对农业、手工业和资本主义工商业的社会主义改造”的实质是什么?(注意回答实质类的题目的规律总结)

(3)依据材料三的“知识结构示意图”补充填写①②的历史事件。

(4)根据材料四中图一、图二的数据变化,分别体现了1978年以来中国的什么政策的尝试?指出图三中1992年以来经济迅速增长的主要推动因素有哪些?(注意“主要推动因素”至少回答两条)

材料一 清初,康熙下令停止圈地弊政,修订顺治年间的垦荒定例,给予垦荒者更多的优遇。又规定地方官能招徕垦荒者升迁,否则罢黜。实行“更名田”,将明朝藩王土地给予原种之人,改为民户,承为世业,使耕种藩田的农民成为自耕农。实行蠲(免除)免政策,1685年至1687年,康熙先后将河南、直隶、湖北等九省田赋普免一周;1711年,又将全国各省钱粮分三年轮免一周。1712年,康熙宣布“滋生人丁,永不加赋”,将全国人丁税固定下来,使农民的负担有所减轻。经过几十年的努力,全国垦田面积由顺治末年的5亿5千万亩增加到康熙末年的8亿亩以上,人口也迅速增长。

——摘编自张岂之主编《中国历史十五讲》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清初康熙发展农业的特点。

材料二 1953—1985年中国农业总产值平均增长率

| 时间 | 年均增长率(%) |

| 1953—1957年 | 4.5 |

| 1958—1962年 | 4.3 |

| 1963—1965年 | 11.1 |

| 1966—1970年 | 3.9 |

| 1971—1975年 | 4.0 |

| 1976—1980年 | 5.1 |

| 1981—1985年 | 8.1 |

——摘编自《中华人民共和国经济史》

(2)根据材料二的相关数据,结合所学知识,指出1953-1985年期间两次农业总产值增长高峰出现的时间并分析原因。

材料一 1956年国民经济中公私经济成分的比较

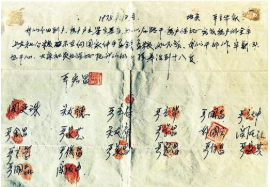

材料二 1978年冬天的安徽凤阳小岗村民绝不会想到自己在饥饿驱使下所签的“生死文书”日后竟能进入历史博物馆以供后人瞻仰。

契约全文为:“我们分田到户,每户户主签字盖章。如此后能干,不在(再)向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部作(坐)牢杀头也干(甘)心,大家社员也保证把我们的小孩养到十八岁”。

材料三 陈桂棣、春桃夫妇在《中国农民调查》一书中曾经总结说:改革20年后的小岗村只有8个字可以形容——“江山依旧,旧貌犹存”。南京农业大学陈文林教授认为:小岗现在应该是“落后”的代表!

材料四 华西村位于江苏省,江阴市,誉为“天下第一村”。国内外媒体、考察华西村的学者和团体先后从不同角度寻找华西村成功的原因。当了解华西村改革发展的实践以后,更多的人认为:是制度、机制和与时俱进的创新,使华西村长盛不衰。

(1)观察材料一的数据,分析出现上述现象的原因。并指出这一事件对中国社会的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析安徽凤阳小岗村的“生死文书”为什么能进入历史博物馆供后人瞻仰?

(3)根据材料三、四,谈谈你的认识。