图1 唐朝对外主要交通路线图

图2 鸦片战争对外开放的通商品岸

图3 20世纪对外开放地区示意图

请回答:

(1)依据图1和所学知识,概括指出唐朝与西汉对外交通状况的相同之处。

(2)结合所学知识,分别简要指出图2、图3所反映的对外贸易的特点及影响。

材料一 客家先民自中原河洛一带迁居南方,古有民谚“北有大槐树,南有石壁村”。罗香林教授认为除了其他零星的迁入或自各地以服官或经商而迁至的,历史上客家人曾经历五次大规模的迁徙运动。

第一次:受五胡乱华影响,自东晋始,大批中原人举族南迁至长江流域。

第二次:唐末的黄巢之乱,迫使客家先民继续南下,到达闽粤赣接合部,成为客家的第一批先民。

第三次:金人南下入主中原,宋高宗南渡,更多的移民集聚于此,与当地的土著和先期迁入其地的畲族先民交流融合,最终形成客家民系。

第四次:明末清初,客家内部人口激增,因资源有限,大批闽、粤客家人从客家大本营向外迁移,最远内迁至川、桂等地区,历史上的“湖广填四川”即发生在此时期。

第五次:清朝咸丰(1851-1864年)以后……部分客家人分迁至广东南部、海南乃至海外,客家人走向世界。

——罗香林《客家研究导论》

材料二 明清时期,迫于沉重的人口压力,大批破产贫民涌入长江流域的山区,进行垦殖,政府发给路费、耕牛、种子等并免征赋税。甘薯、玉米等对自然条件要求较低、南方种植更为便利的作物推广,也加速了长江流域山区的开垦。随着南方农村经济发展和劳动力供应增加,经济出现了一些新趋势。永佃制和货币地租也开始推广,城市工商业进一步繁荣,江南新兴市镇星罗密布。流民的垦殖方式十分原始,开辟农田采用撂荒式农业,砍伐林木也是不间株,只伐不植,破坏性开垦引发了长江中下游河道泥沙淤塞和水患频发。

——摘编自齐涛《中国通史教程教学参考:古代卷》

材料三 1978年至1983年,我国流动外出的农民总数不足200万人:而到1987年流动人口数量就猛增至1810万人。进入90年代后,流动人口的增长更是势不可挡,其中1995年全国流动人口数量达到7073万人,占全国总人口的比例进一步提高到5.86%。人口流动的方向大多由内地省份向沿海省份流动。

——摘编自徐德莉《近代化视角下的中国农村人口流动》

请回答:

(1)依据材料一、二及所学知识概括分析古代中国人口迁移的原因。

(2)依据所学知识,分析材料三中各时期人口流动现象出现的主要原因,并指出改革开放后人口流动与古代人口迁徙相比发生了怎样的变化。

材料一 从1948年到1951年美国共向欧洲提供了大约131亿美元的“援助”,受援助国GDP从1948年到1952年底增长了25%。但马歇尔计划把苏联与东欧排除在外,受援国需要承担经济和政治义务,例如部分工业发展接受美国监督;受援国必须放弃工业国有化等。其“援助”手段确定了美元的结算单位,打破了西欧各国的贸易关税壁垒,更削弱了意大利和法国共产主义的影响,稳定了政权,但是西欧获得发展后,对美国的离心倾向反而增强。

——摘编自李申《杜鲁门主义的续篇》等

材料二 “一带一路”在当今世界和平、发展、合作、共赢的大趋势中应运而生,是时代的新生儿……“一带一路”,摒弃制度模式偏见,超越意识形态樊篱,抓的是发展这个最大公约数。“马歇尔计划”看上去是一个经济救助计划,其最终目的却在于大国争霸。“一带一路”遵循平等,追求互利。新时期,“一带一路”的精髓恰恰在于弘扬平等互利的好传统,坚持不附加任何条件的好做法,追求沿线国家共同发展的好效果。“一带一路”奉行自愿平等参与的原则,沿线各国完全根据本国利益参与进来。

——摘编自人民日报《“一带一路”与马歇尔计划有根本差别》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出马歇尔计划对战后欧洲发展的促进作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,说明与马歇尔计划相比,中国“一带一路”战略的特点,并简析其意义。

4 . 经济全球化已成为当今世界一股强大的潮流,对世界和中国的发展产生了巨大的影响。阅读下列材料,回答问题。

材料一:1931年英国颁布《紧急进口税条例》,对进口货物征税50%。后来又规定:……帝国内部各邦的货物彼此实行优惠税率,形成区域集团贸易圈。法国在提高关税的同时,率先在对外贸易中实行大规模进口配额制度。1930年,美国通过了历史上最高的关税法——《霍利——斯摩特关税法》。美国政府为提高国内商品价格、增强对外贸易的竞争力,美元实际贬值达到41%。

——根据金卫星《1929-1933年大萧条与伦敦世界经济会议》整理

材料二:有专家指出:“在上个世纪70年代中期经济全球化刚刚起步之时……上个世纪90年代初经济全球化潮流真正形成之时……本世纪初经济全球化加速扩张之时,中国……全面融入经济全球化潮流。在近30年经济全球化发展过程中,中国踩着历史的节奏,每一步都没有落空。”

在经济全球化过程中,各国经济的相互依赖性空前加强。不少国家的对外贸易依存度已超过30%,个别国家达到了50%~60%。在这种环境下,经济波动和危机的国际传染便成为经常性的而且是不可避免的事情。……联合国有关统计资料表明,富国与穷国人均收入的比例,1960年是30:1,1990年增加到60:1,目前已扩大到74:l。全球收入最高的五分之一人口,占有全球生产总值的86%。……劳动密集型产业大多属于夕阳产业,发达国家跨国公司在全球范围内配置生产要素资源的同时,把夕阳产业带进了发展中国家,给发展中国家的生态环境造成了严重的破坏。……专家们担心,在经济全球化趋势下,权力正从政治家手中转向大公司(尤其是跨国公司)的董事会会议室。

回答下列问题:

(1)据材料一,分析面对经济危机,各国在国际贸易领域采取了哪些应对的措施?

(2)据材料二,并结合所学知识,指出中国为全面融入经济全球化潮流而采取的措施.

5 . 阅读下列材料

材料一德国两位经济学家柯武刚和史曼飞在他们的《制度经济学》中文版序中写道:“很少有一个国家的国民比中国人更多要遭受艰难、战争、骚乱和困苦……(但在20世纪最后二三十年里)我们目睹了这一不幸趋势的转向。中国在赶超中给人印象最深的进步要归功于中国人的机敏和勤劳,但也应归功于中国再次向外部世界开放了它的经济。中国经济体制中的这些基本变化将使发展新的可依赖的制度变得必要。”

材料二“一九七九年,那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般崛起座座城……”

材料三过去商品紧缺,购物要凭票抢购;今日商品丰富,物美价廉,任你挑选。

请回答

(1)材料一中“不幸趋势的转向”的转折点是什么?请根据材料概括中国进步的原因。

(2)概述从20世纪70年代至90年代初,我国经济体制改革的主要内容,并结合材料三说明其发展趋势。

(3)材料二反映的是哪一重大历史事件?为什么会首先“在中国的南海边画了一个圈”?

材料一 鸦片战争作为中国近代史的开端,实际上导源于它是近代中外关系史的开端;鸦片战争打开 了中国的大门,把中国拉进世界潮流之中,这就从一个方面推动了中国的外交近代化。到清朝覆灭时, 中国在处理对外关系上已能从多方面适应世界潮流,大体走上了正常轨道。

————摘编自张振鸥《中国近代史开端与近代中外关系》

材料二 新世纪中国的新型工业化道路,与西方发达国家传统的工业化道路和 中国计划经济条件下 的传统工业化道路不相同,是信息化带动、以集约型增长为主、发挥比较优势和后发优势、协调机械 化与就业、力求产业结构优化、与城镇化适度同步、以经济效益为中心、实现可持续发展、对外开 放和政府导向、市场推动型的工业化道路。

一——摘编简新华 向琳等《论中国的新型工业化道路》

材料三

(1)根据材料一并结合所学知识,指出中国近代化和工业化的一大特征是什么,并说明这一特征对 中国近代化与工业化进程产生的影响。

(2)根据材料二,指出实现新型工业化道路的基本方式,并结合所学知识,说明建国以来党和政府在 “工业化道路”策略上的变化。

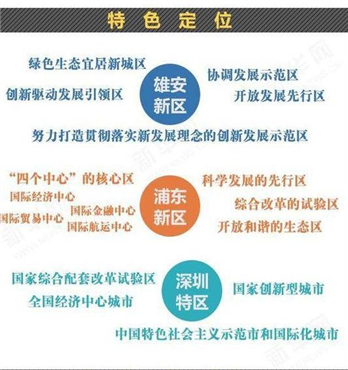

(3)结合材料四和所学知识分析雄安新区相比深圳和浦东定位有何不同?

7 . 阅读材料,完成下列要求

材料:1978年和1997年安徽凤阳小岗村产业结构统计图(%)。

阅读材料,提取有关小岗村经济发展的信息,并结合所学知识加以分析。

8 . 阅读材料,完成下列要求。

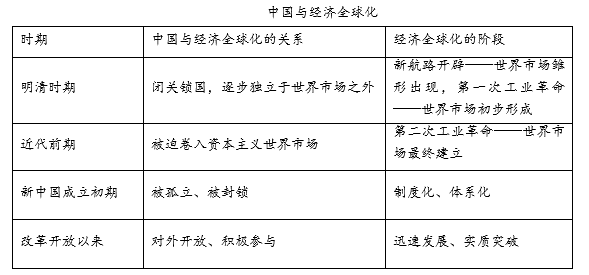

运用所学知识,充分提取材料信息,围绕“中国与经济全球化”为主题,提出观点并进行论证。(要求:观点明确,史论结合,史实准确。)

材料一 近年来,随着我国经济实力增强、政治影响力扩大和对外开放水平提高,我与外部世界的经济联系和互动明显加强,与发展中国家关系也步入一个新阶段。当前,国际政治经济格局发生深刻变化,注重经济外交成为各国的共同选择。在变革中,发展中国家整体实力有所增强,国际影响力不断加大,对建立国际政治经济新秩序抱有强烈愿望。发展中国家人口众多,发展潜力巨大,与我国的经济互补性很强,与我发展经贸合作的要求十分迫切。作为发展中大国,我国与发展中国家没有根本利害冲突。

——人民日报社论《对发展中国家经济外交大有可为》(2004年9月3日)

材料二 1998年中央提出“要抓紧研究和实施‘走出去’的开放战略,积极开拓国际市场和利用国外资源,以利增加我国经济发展动力和后劲”。……新的国内外形势要求政府对“走出去”战略的目标、内涵予以明确构筑,赋予新内涵,并出台新的支持性政策措施,以便在新一轮国际产业转移大潮中,为我国谋求更大的经济增长动力和发展空间。

——邢厚媛《国际商报》

材料三 综合WTO统计资料和国家经贸委和外经贸部的统计资料,从1979年8月欧共体对我国出口的糖精钠发起第一起反倾销案件以来至2001年12月初,已经有欧美等29个国家对我国提起共计477起反倾销案件,我国已经成为全球遭受反倾销调查案件最多的国家。2000年各国提起的反倾销案件总数为251起,其中我国遭到反倾销起诉的案件有33起,对中国的反倾销占世界总数的13%以上,……2001年1—11月中旬,我国遭受的外国反倾销投诉案件已经达到34起……据统计,对华反倾销调查涉及15类商品,影响13000多家企业,包括钢铁、彩电、纺织品、化工、玩具在内的行业。

——《中国如何直面反倾销》

(1)结合材料一和所学知识说明20世纪90年代国际政治经济格局发生的变化,分析我国对发展中国家开展经济外交的有利因素。

(2)21世纪以来,我国在经济外交上实行“走出去”战略。为此,我国政府采取了哪些重要举措?与此相适应,我国经济体制出现了什么重大变化?

(3)材料三反映了什么问题? 根据材料三并结合所学知识分析该问题出现的主要原因。并就中国该如何应对这一问题提一条合理化建议。

材料一 西欧人领历史变革之先告别传统社会,是对人类历史进步的一个贡献…毁灭传统社会合理性的力量是经济的专业化分工和商业力量的崛起。专业化分工使财富极大增长,创造了军事力量专业化存在的可能,军队不再依靠掠夺也可以生存了。专业化分工的推动者是商人,商人的交换活动注定了对公平规她的热爱、对自由的热爱。专业化分工构造了一个复杂的世界,公共事务需要协商才能决定,军人的命令主义和强制手段成为商业社会的桎梏,于是需要军事力量退出对社会的掌控,让民主政治登上历史舞台。近代思想家开始颂扬自由、平等和民主,他们以为这是永恒的人类博爱的主题,却不知道这更是商人的所爱。

——党国英 于莫《中国改革的现代性解析》

(1)根据材料一,指出西方现代文明发展的主要动力是什么?

材料二 在近代前期,中国的近代化历程由学习西方的器物到学习西方的政治制度,再到学习西方的思想文化,经历了三个阶段,在经济、政治、思想文化领域全面启动,逐步深入展开。此后的三十年,中国的近代化不断深化,收回了一些国家权益,民族资本主义有了一定的发展,但呈现一种曲折、缓慢发展的态势。总之,在半殖民地半封建的中国,近代化的目标未能真正实现。

——孙占元《中国现代化问题研究综述》

(2)根据材料二及所学知识,指出“中国近代化三个阶段”对应的历史事件,从经济、政治、思想文化及外部环境四方面分析“此后三十年中国近代化目标未能实现”的原因。

材料三 ……不夸张地说,中国改革三十年创造的财富比中国以往所有时代创造的财富还要多,这是因为中国的一只脚已经踏入了现代社会。中国正处在由传统社会向现代社会的过渡之中……

中国的改革存在“后发优势”。中目社会的世俗化特征决定了中国的包容性,国门一旦打开,西方世界的技术文明、经济文明如洪流浸淫沙漠一般被中国所吸收;中国三十年里做了西方人千余年做的事情。

——党国英 于莫《中国改革的现代性解析》

(3)根据材料三及所学知识,简要概括改革开放以来中国现代化建设取得的成果。与西方相比,从历史和现实的角度分析中国现代化的“后发优势”有哪些?