| A.个人奋斗决定社会关系变动 |

| B.社会关系变化与商鞅变法相互推动 |

| C.商鞅变法打击了旧贵族势力 |

| D.战国时期的大变革造就了商鞅变法 |

材料 自商鞅变法运动开始之后,由于其行动与理论的独特性,引起了学者与政治家的强烈关注。其后随着社会实践与文明程度的发展,学界更是把它作为法家治世的一种典型符号象征,进行了深入而又持续的研究。

从变法开始直至今日,对于商鞅变法性质的评判,从价值维度上可粗略地划分为四类不同的认知:第一类,传统法家学派“富强王治”的评判,积极肯定商鞅变法理论与实践,《商君书》《韩非子》等基本可以划归为这一类;第二类,传统儒家、道家、杂家等“背道刻暴派”的评判,即以道德为依据对商鞅变法持强烈批判态度,如荀子称商鞅为“盗兵”,孟子批评商鞅“强战”,等等;第三类,近代史学“富国强邦的军国法术派”的评判,如钱穆《国史大纲》、张荫麟《中国史纲》等;第四类,新中国成立后史学界“阶级服务派”的评判,主张商鞅变法顺应了经济变革的要求,为统治阶级的利益而服务,其中以郭沫若先生为代表。

——摘编自王云鹤《商鞅变法若干问题研究》

根据材料,任选一类关于商鞅变法性质的评判,并结合所学知识予以阐释。

| A.体现了儒法思想具有内在一致性 | B.调动了地主阶级夺取政权的积极性 |

| C.助推秦国社会变革取得显著成效 | D.反映了商鞅重视历史传承的价值观 |

| A.强调“国富民贫”的治国之术 | B.打着平均主义旗号扩充国库 |

| C.通过经济的垄断以增加国力 | D.强调治国以富国强兵为目的 |

材料一 行之十年,秦民大悦,道不拾遗,山无盗贼,家给人足。……乡邑大治。

太史公曰:商君,其天资刻薄人也……刑公子虔,欺魏将卬,不师赵良之言,亦足发明商君之少恩矣。余尝读商君开塞耕战书,与其人行事相类。卒受恶名於秦,有以也夫!

——《史记·商君列传》

材料二 (商鞅)为相十年,秦人多怨。

臣光曰:夫信者,人君之大宝也。国保于民,民保于信。非信无以使民,非民无以守国。……昔齐桓公不背曹沫之盟,晋文公不贪伐原之利,魏文侯不弃虞人之期,秦孝公不废徙木之赏。此四君者,道非粹白,而商君……处战攻之世,天下趋于诈力,犹且不敢忘信以畜其民,况为四海治平之政者哉!

——《资治通鉴》

根据材料一、二,概括两者对商鞅及变法的看法并结合所学分析可能的原因。

| A.有利于军功贵族的崛起 | B.沉重打击商人阶层利益 |

| C.否定贵族爵秩等级制度 | D.强化了君主专制的观念 |

| A.首次提出富国强兵 | B.主张实行君主专制 |

| C.加速实现民族融合 | D.以农业发展为要务 |

| A.有效增加了政府的财政收入 | B.彻底瓦解了浓厚的宗法观念 |

| C.加强了对人民的管理和控制 | D.有利于调节尖锐的社会矛盾 |

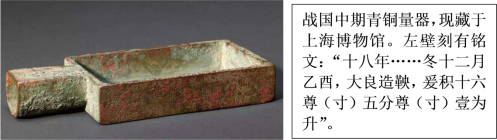

材料一 如图是出土文物商鞅方升

材料二 “不农之征必多,市利之租必重”“国之所以兴者,农战也”“国待农战而安,主待农战而尊”“治国能转民力而壹民务者,强;能事本而禁末者,富”

——摘自《商君书》

材料三 用商鞅之法……一岁力役,三十倍于古……田租、口赋、盐铁之利,二十倍于古……见税什十五,故贫民常衣牛马之衣,而食大彘之食,重以贪暴之吏,刑戮妄加。

——班固《汉书·食货志》

(1)比较三则史料,说明其在研究“商鞅经济改革”中各自的史料价值。

(2)根据上述材料并结合所学知识,简评商鞅的经济改革。

| A.宣扬变法革新 | B.主张以民为本 |

| C.维护邦国利益 | D.规范统治秩序 |