材料一 1840年,英国用“坚船利炮”轰开了中国的“大门”,轰破了国人几千年“天朝上国”的迷梦。至19世纪70年代,清政府既要面对“发逆”之患,还要应对“洋人”之灾,困顿之势,尤若重病之躯,举步维艰。

——摘编自陈旭麓《近代中国的新陈代谢》

材料二 近代中国社会是半殖民地半封建社会这个科学论断是符合历史实际的,而且为国内绝大多数历史学者所公认。这个半殖民地半封建的社会形态,是在世界资本主义帝国主义对外侵略扩张和中国的封建社会日趋没落、封建统治日益腐朽的条件下逐步形成的。以鸦片战争为开端,中国就开始丧失了独立和领土主权的完整,由此一步一步地变成半殖民地半封建社会。

——摘编自李侃、李时岳等著《中国近代史》

材料三 到19世纪末的戊戌变法时期,维新变法思潮在早期维新思想的基础上发展到了高潮,以康有为、梁启超、严复等人为代表的维新派,广泛宣传变法维新思想,积极著书立说,并形成了一次重要的政治改革运动。作为中国近代史上的第一次启蒙思潮,在当时的历史条件下产生了十分重要的积极作用。

——摘编自朱英《中国近代史十五讲》

(1)据材料一概括清政府“举步维艰”的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出列强发动的使中国逐步沦为半殖民地半封建社会的战争。

(3)根据材料二、三并结合所学知识,说明19世纪末维新变法思潮高涨的背景。

材料一 1868年2月25日,中国近代第一个外交使团在蒲安臣这样一个美国人的率领下从上海虹口出发了。由于他本身是美国人这一特殊身份使得他在中美关系史上具有重要地位。在他主导下签订的《蒲安臣条约》是近代中国第一个以平等身份签订的条约。把这份条约与同期其他列强与中国签定的条约进行横向比较,从中可以看出当时美国对华政策与英法等国相比有明显的独特性,与英法等欧洲国家对中国的侵略野心和领土要求相比较,美国在这一时期没有对中国提出任何瓜分势力范围的要求,而且两国人民自由流动和入学的条约有力的促进了后来的移民和留学潮。如果把《蒲安臣条约》与先前美国对华政策进行纵向比较,可以看出美国已由一开始的尾随英国,本行“免费搭便车的帝国主义”,逐渐发展出自己独立的对华政策也就是所谓的“合作政策”。

——摘编自倪正清《从蒲安臣和<蒲安臣条约>看晚清中美关系》

材料二太平洋战争爆发以后,美国主要从军事上考虑。为减轻自己在对日战争中的损失,促使中国在对日战争中做出积极的努力。美国在太平洋同日本的战争是在劣势下进行的,在军事上扭转不利局面,打败日本,是当时美国制定太平洋和亚洲政策的主要出发点。为此,在对华政策上,美国的基本方针是维持中国的作战能力,利用中国雄厚的人力,在亚洲大陆牵制更多的日军,并用中国做基地轰炸日本的海上航线,进而轰炸日本本土,以此支持美军在太平洋上的对日作战。在政治上,则使中国同美国友好。为此,罗斯福“每做出一个决定时都把这些目标牢记在心。”因此,美国在这一期间执行了援助中国抗日,促使中国民主团结,以便有效地打击日寇的政策。

——摘编自胡之信《1941-1945年美国对华政策的演变及其原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析蒲安臣出使的影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析美国实施援助中国抗日政策的背景及影响。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,谈谈影响国家关系变化的因素有哪些?

材料一 古代“以夷制夷”的策略取得了很大的成功,所以一直被封建统治者采用。鸦片战争后,中外关系的性质发生了根本变化,“夷”不再是古代中国周边“四夷”,而是强大的西方列强,传统的“华夷体系”逐渐向近代“条约体系”转变,中国传统外交也逐渐向近代外交转变。近代条约体系起源于欧洲,从法理上讲,条约体系建立在主权国家、国家法的基础上,国家之间根据平等原则,以国际条约的方式进行交往。但实际上,条约体系以西方列强为核心,奉行的是强权政治和实力原则(即西方文明标准)。

——摘编自庞嘉咏《近代中国“以夷制夷”外交的历史考察》

材料二 1950年2月,中苏两国签订了《中苏友好同盟互助条约》,达成了中国与苏联的结盟,从而使社会主义阵营从欧洲到亚洲连成一片。在1982年中共十二大报告中,邓小平明确指出:“我们是爱国主义者,绝不容忍中国的民族尊严和民族利益受到任何侵犯……中国绝不依附于任何大国或者国家集团,决不屈服于任何大国的压力。”

——摘编自《新中国外交战略选择的背景分析》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出鸦片战争前后中国外交领域的变化。

(2)根据材料二,说明改革开放后外交战略作出的调整,并结合所学知识分析其调整的原因。

材料一 《中俄北京条约》共15条,主要内容有:1.中俄东段边界以黑龙江、乌苏里江为界,黑龙江以北、乌苏里江以东划归俄国。原住这一地区的中国人,仍准留住。2.中俄两国未经划定之西部疆界,今后应顺山岭的走向、大河的流向以及中国现有常驻卡伦路线而行。3.俄国在伊犁、塔尔巴哈台、喀什噶尔设领事官,“遇有大小案件,领事官与地方官各办各国之人,不可彼此妄拿、存留、查治”。4.东北新定边界地区准许两国之人随便贸易,并不纳税。

——百度百科《中俄北京条约》词条

材料二 1937年8月中苏签订《中苏互不侵犯条约》,主要内容如下:1.两方约定不得单独或联合其他一国或多数国家,对于彼此为任何侵略。2.倘两缔约国一方,受一个或数个第三国侵略时,彼缔约国约定在冲突全部期间内,对于该第三国,不得直接或间接予以任何协助,并不得为任何行动,或签订任何协定,致该侵略国得以施行不利于受侵略之缔约国。

——梁琪《中苏互不侵犯条约》的签订

材料三 1950年2月中苏签订《中苏友好同盟互助条约》,主要内容如下:1.军事方面,“缔约国双方均不缔结反对对方的任何同盟,并不参加反对对方的任何集团及任何行动或者措施。”2.政治方面,“双方根据巩固和平和普遍安全的利益,对有关中苏两国共同利益的一切重大国际问题,均将进行彼此协商”。3.经济文化方面,双方保证以友好合作的精神,并遵守平等、互利互相尊重国家主权和领土完整及不干涉对方内政的原则,发展和巩固中苏两国之间的经济和文化关系,彼此给予一切可能的经济援助,并进行必要的经济合作。

——潘正祥《从同盟到对抗——20世纪50、60年代的中苏关系》

(1)根据材料一,指出沙俄破坏了我国哪些权益?

(2)根据材料二及所学知识,分析中苏签订互不侵犯条约的原因。

(3)根据材料三并结合所学知识,从国际环境、经济发展、外交政策、社会制度方面,说明中国愿与苏联结盟的背景。

材料一 清朝前期与周边国家大多建立了正式外交关系,即“宗藩”关系。鸦片战争前,清政府一直没有设置专管外事的机构,对外交涉事宜由礼部和理藩院兼管。

1844年,清廷在广州设立五口通商大臣,由两广总督兼任,管理一切对外交涉事件。

1861年,清政府设立总理衙门,为办洋务及外交事务而特设的中央机构。构造了近代外交机构的雏形。

1877年,应英国要求和两国交往的需要,清政府在英国设立使馆,郭嵩焘就任驻英国大使,迈出了创建使领制度和近代中国向外遣使的第一步。

1901年,依据《辛丑条约》,清政府设立外务部。成为完全意义上名副其实的外交机构,中国外交走向正规。民国初年,政府按照西方模式对外交机构进行了组织现代化和人事专门化改革。外交机构近代化的使命完成。

——据《中国近代外交制度的转型》整理

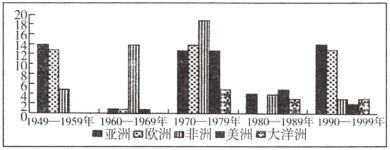

材料二 1949年至1999年世界各大洲与中国建立外交关系的国家数量统计示意图

材料三 1958年,戴高乐着力调整法国对外政策。他说:“美国人的政策有时表现得令人恼火,美国并不是欧洲的一部分。……自中华人民共和国成立以来,几乎整个中国都集合在中国政府之下,它是一个独立主权国家,(法国)必须直接听到中国的声音。”1963年10月,戴高乐授权前总理富尔携带他的亲笔信到中国,代表他同中国商谈两国关系。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布两国建立外交关系。

——摘编自张宏毅《现代国际关系发展史》

请回答:

(1)据材料一概括近代前期中国外交的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

(2)根据材料二以及所学知识,指出建国初期的外交成就及七十年代外交成绩突出的原因。

(3)据材料三和所学知识,概述中法建交的历史背景,并指出中法建交的意义。

材料 近五十年来,中国人渐渐知道自己的不足了。第一期,先从器物上感觉不足。这种感觉,从鸦片战争后渐渐发动,觉得外国确有我们所不及,有舍己从人的必要。第二期,是从制度上感觉不足。自从和日本打了一个败仗下来,国内有心人,真像睡梦中着一个霹雳,因想到堂堂中国为什么衰败到这田地,都为的是政制不良。第三期,便是从文化根本上感觉不足。革命成功将近十年,所希望的件件都落空,渐渐有点废然思返,觉得社会文化是整套的,要拿旧心理运用新制度,决计不可能,渐渐要求全人格的觉悟。

——摘编自梁启超《五十年中国进化概论》(1923年)

根据材料并结合所学知识,谈谈你对近代中国人追求“进化”的理解。(要求:理解应包括背景分析、过程及作用阐释,条理清晰,史论结合,逻辑严密)材料一:两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始了举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二:据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%;资本在50万元以上的大企业1914年只占总数4%,1920年增加为14%。1914年到1920年,中国资本的纱厂由35家增至63家,纱锭由687900多锭增至1354500多锭,即增加了97%。同时期面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,并由入超转为出超。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

材料三:鸦片战争以后,中国开始向半殖民半封建社会“沉沦”,直到北洋军阀时期,“深渊”到了“谷底”,对于中国社会的发展来说,这个时候面临的主要是“沉沦”。虽然,这时中国在经济、政治、思想、文化诸方面,存在着积极的、向上的“上升”因素,但相对于社会“沉沦”主流来说,它是弱小的。北洋军阀往后,直到20世纪40年代,中国逐渐走出“谷底”。此时,随着新的经济因素不断成长、壮大,随着新的社会阶级的出现,人民群众、社会精英民族意识和阶级意识的日渐觉醒,虽然“沉沦”的因素仍然存在,但社会向上的、积极的因素逐渐发展成为的主流因素,历史发展呈现出“上升”态势。

——摘编自张海鸥、翟金懿《简明中国近代史读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代民族资本主义企业产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战期间民族资本主义企业发展的特点并分析其成因。

(3)据材料三并结合所学知识,选取中国近代史的一个时段,围绕“沉沦”与“上升”主题拟定一个论题,并进行简要阐释。(要求:论题需涵盖“沉沦”与“上升”两种态势,论题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二 欧战爆发后,民族工业显露加速发展的步伐,其中棉纺织工业等轻工业发展尤其突出。据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%。1914年到1920年,中国资本的纱厂数量由35家增至63家,面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,由入超转为出超。民族工业主要集中在江、浙、沪地区,黔、贵、皖等地,或两三家。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国近代民族资本主义企业产生的背景;(2)根据材料二、概括一战期间中国民族资本主义企业发展的特点;结合所学知识,分析影响中国民族资本主义发展的因素;

材料一 在近代历史分期问题框架下的太平天国起义,是作为洋务运动的催化剂,体现着自己的历史价值。太平天国政权本身的农村政治并不能为中国提供任何资本主义因素,但起义者的战斗为洋务运动和中国近代化的启动打出了一个可以施展的新格局。相比之下,1840年的鸦片战争并未给中国社会带来整体性的政治观念的更新和新经济因素的引进,而1861年因为有一系列标志性事件——太平天国安庆失守、曾国藩设立安庆内军械所、清政府设立总理衙门,更有理由被认为是中国近代史的开端。

——摘编自王明前《中国近代史开端1861年说》

材料二 在中国近代社会思潮的递进过程中,甲午战争起了重要的催化作用。甲午战争把维新思潮推向高潮的同时,又促成了民主革命思潮的兴起。维新派指出,当时中国面临亡国灭种的危险,而挽救民族危机的办法只有一条,就是进行改革,奋起救亡。这对唤起民众的爱国热情起了难以估量的作用,从而迅速形成了一个群众性的爱国救亡运动。我们说甲午战争是中国近代史的重要转折点,不仅是因为它第一次把中国民族资产阶级推上政治舞台,而且它还促成了中国近代社会思潮由前期的不完全形态向后期的比较完全形态转化。因此,就严格意义来说,甲午战争才是中国近代史的真正起点。

——摘编自戚其章《甲午战争与中国近代社会思潮的发展》

(1)根据材料一并结合所学知识,指出洋务运动的背景,并分析洋务运动对我国近代化的意义。(2)根据材料二、概括指出“甲午战争才是中国近代史的真正起点”的依据。

| A.外国势力逐渐深入中国内地 | B.维新变法改革运动开启 |

| C.列强掀起了瓜分中国的狂潮 | D.半殖民地社会最终形成 |