材料一 两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二 欧战爆发后,民族工业显露加速发展的步伐,其中棉纺织工业等轻工业发展尤其突出。据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%。1914年到1920年,中国资本的纱厂数量由35家增至63家,面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,由入超转为出超。民族工业主要集中在江、浙、沪地区,黔、贵、皖等地,或两三家。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析中国近代民族资本主义企业产生的背景;(2)根据材料二、概括一战期间中国民族资本主义企业发展的特点;结合所学知识,分析影响中国民族资本主义发展的因素;

材料一:两次鸦片战争后,随着资本主义经济入侵的刺激,传统的自然经济在沿海沿江口岸地区逐步瓦解,六七十年代清政府开始了举办求富求强的洋务运动。在这些因素的交织作用下,东南沿海和长江中下游通商口岸的一些官僚、地主、买办和商人开始投资创办近代企业。

——摘编自徐国利《中国近代儒商的形成和近代儒商文化的内涵及其特征》

材料二:据北京政府农商部统计,1914年工业企业注册的资本是六千两百多万,1920年增为一亿五千五百万元,增加125%;资本在50万元以上的大企业1914年只占总数4%,1920年增加为14%。1914年到1920年,中国资本的纱厂由35家增至63家,纱锭由687900多锭增至1354500多锭,即增加了97%。同时期面粉厂增加了84家,面粉的出口由7万担增至396万担,并由入超转为出超。

——摘编自孙长斌《一战时期中国经济变化与民主革命新因素的成长》

材料三:鸦片战争以后,中国开始向半殖民半封建社会“沉沦”,直到北洋军阀时期,“深渊”到了“谷底”,对于中国社会的发展来说,这个时候面临的主要是“沉沦”。虽然,这时中国在经济、政治、思想、文化诸方面,存在着积极的、向上的“上升”因素,但相对于社会“沉沦”主流来说,它是弱小的。北洋军阀往后,直到20世纪40年代,中国逐渐走出“谷底”。此时,随着新的经济因素不断成长、壮大,随着新的社会阶级的出现,人民群众、社会精英民族意识和阶级意识的日渐觉醒,虽然“沉沦”的因素仍然存在,但社会向上的、积极的因素逐渐发展成为的主流因素,历史发展呈现出“上升”态势。

——摘编自张海鸥、翟金懿《简明中国近代史读本》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析近代民族资本主义企业产生的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,概括一战期间民族资本主义企业发展的特点并分析其成因。

(3)据材料三并结合所学知识,选取中国近代史的一个时段,围绕“沉沦”与“上升”主题拟定一个论题,并进行简要阐释。(要求:论题需涵盖“沉沦”与“上升”两种态势,论题明确,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

材料一 据英国官方统计,在1837年至1839年三年中,英国销华的合法商品总值平均每年不过91万多镑,而从中国进口的商品总值,每年竟达427万多镑。英国对外贸易的如此巨大逆差却是靠印度出产的鸦片向中国走私而得到平衡的。鸦片走私已成为中英、印三角贸易的生命线林则徐禁止鸦片走私就危及了英国对华贸易的根本利益,导致英国于1840年发动的第一次鸦片战争。但是这次战争并未达到英国的目的,因此16年后又发动第二次鸦片战争,以迫使清政府把鸦片作为合法商品订入条约。

——摘编自陈翰笙《两次鸦片战争的起因读严中平主编的中国近代经济史>上、下卷书后》

材料二 战争失败后清政府已求和三次,其中两次派使被拒,这时清政府十分害怕战争继续下去,为了求得停战,决心不惜任何代价。4月15日,中日双方举行最后一轮谈判,其间李鸿章在枝节问题上斤斤计较不已。例如最初要求从赔款二万万两中削减五千万两;甚至最后竟向伊藤全权哀求,以此少许之减额,贻作回国的旅费。而对于允许日本人在通商口岸开设工厂的条款则无任何异议。

——摘编自【日】宗泽亚《清日战争:1894~1895》

材料三 近代中国的历史,对于每一个中国人来说都是痛心而沉重的。上至最高统治者慈禧老佛爷,为了自己的一己私欲,置国家利益于个人享乐之下;清末以来,官职无论大小均可卖得。在封建专制的清王朝统治下,人民在政治上没有任何民主,整个国家是一片万马齐喑。

近代中国对外战争的失败,给我们留下了深刻的教训。

——摘编自古丽《中国输在哪里谈近代中国对外战争失败的原因》

(1)根据材料一,分析两次鸦片战争的起因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括清政府在签订《马关条约》的谈判中的基本诉求。

(3)综合上述材料并结合所学知识,分析近代中国对外战争失败的原因及教训。

4 . 材料一

| 时间 | 古代统治者思想言论 |

| 清朝 | 乾隆:夷商每年五月到十月,才可以到广州贸易,过期就要回国或回澳门……夷商在贸易期间,必须住在商馆之内……不准到街上购买东西,不准购买中国书籍。 |

材料二

| 时间 | 中国近代外交政策 |

| 1858年 | 清政府将五口通商大臣改为“办理江浙闽粤内江各口通商事务大臣”,设在上海(也叫南洋通商大臣);在天津新设“办理牛庄、天津、登州三口通商事务大臣”,后来由直隶总督兼任(也叫北洋通商大臣)。 |

| 1861年 | 奕䜣《统计全局酌拟章程六条折》:“京师请设立总理各国事务衙门,以专责成也。查各国事件,向有外省督抚奏报,汇总于军机处。近年各路军报络绎,外国事务,头绪纷繁,驻京以后,若不悉心经理,专一其事,必致办理延缓,未能悉协机宜。” |

| 1865年 | 赫德给总理衙门写《局外旁观论》:“派委大臣驻扎外国,与中国有大益处。在京所住之大臣,若请办有理之事,中国自应办。若请办无理之事,中国若无驻其本国,难以不照办”。 |

| 1876年 | 12月1日晚,郭嵩焘等30余人从上海港冒雨登舟,赴英。郭嵩焘最先提出理性外交,最早倡议设立驻外领事馆,并担任近代中国第一任驻外公使。 |

材料三:儒家意识的天下一统帝国,传统上不维持任何西方所理解的平等外交关系;也不承认有任何对外事务,只认为有藩务、夷务或商务。

——徐中约《中国近代史》

材料四:随着国际法传入中国,迫于外交形势的压力,中国人开始接受并运用其核心内容——国家主权平等原则。

——安树彬《从传统天下观到近代国家观》

(1)材料一反映出近代以前统治者对于外夷来华持什么态度?

(2)材料二中近代以来中国外交政策发生了哪些变化?

(3)根据材料及所学知识,你如何看待中国外交体制的前后变化?

材料一 清朝前期与周边国家大多建立了正式外交关系,即“宗藩”关系。鸦片战争前,清政府一直没有设置专管外事的机构,对外交涉事宜由礼部和理藩院兼管。

1844年,清廷在广州设立五口通商大臣,由两广总督兼任,管理一切对外交涉事件。

1861年,清政府设立总理衙门,为办洋务及外交事务而特设的中央机构。构造了近代外交机构的雏形。

1877年,应英国要求和两国交往的需要,清政府在英国设立使馆,郭嵩焘就任驻英国大使,迈出了创建使领制度和近代中国向外遣使的第一步。

1901年,依据《辛丑条约》,清政府设立外务部。成为完全意义上名副其实的外交机构,中国外交走向正规。民国初年,政府按照西方模式对外交机构进行了组织现代化和人事专门化改革。外交机构近代化的使命完成。

——据《中国近代外交制度的转型》整理

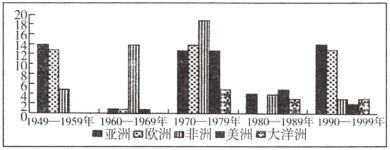

材料二 1949年至1999年世界各大洲与中国建立外交关系的国家数量统计示意图

材料三 1958年,戴高乐着力调整法国对外政策。他说:“美国人的政策有时表现得令人恼火,美国并不是欧洲的一部分。……自中华人民共和国成立以来,几乎整个中国都集合在中国政府之下,它是一个独立主权国家,(法国)必须直接听到中国的声音。”1963年10月,戴高乐授权前总理富尔携带他的亲笔信到中国,代表他同中国商谈两国关系。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布两国建立外交关系。

——摘编自张宏毅《现代国际关系发展史》

请回答:

(1)据材料一概括近代前期中国外交的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

(2)根据材料二以及所学知识,指出建国初期的外交成就及七十年代外交成绩突出的原因。

(3)据材料三和所学知识,概述中法建交的历史背景,并指出中法建交的意义。