英国是最早实现城市化的国家。到19世纪中期,英国的城镇人口就已经超过了农业人口。

(1)简要说明16世纪以来促使英国城乡人口比例变化的原因。

现代学者研究认为,1895年后,中国城市现代化的进程加快。城市数量的增加与城市现代化的推进,主要受下列因素影响:国内外贸易的增加,在国内外贸易集中进行的地点,特别是各大通商口岸,如上海、广州、汉口等,形成现代工商业城市。现代工业矿冶业的发展,在现代工矿业发达的地方,如太原、唐山、焦作等,形成工业城市或矿冶城市。交通运输业的发展,在交通枢纽地方兴起新城市,如青岛、石家庄、郑州等。

——赵德馨《中国近现代经济史》

(2)结合材料分析推进中国近代历史上城市化的主要因素。但是,建国以前中国的城市化进程总体上看是非常缓慢的。依据所学知识分析其原因。

材料一 新中国成立初期,由于长期的战争与经济混乱,失业现象严重。新政权建立后,党中央和政务院便着手制定了解决失业问题的具体措施。在1950年6月和1952年3月,依据“公私兼顾、劳资两利”方针,政府先后实行了一系列有利于私营工商业发展的政策,并通过工会组织和工商联分别对工人和资本家进行形势政策教育,端正他们的思想和态度,缓和资本家的疑虑与工人过高的待遇要求间的矛盾。1950年11月,中央发布了“关于救济失业工人问题的总结及指示”,各级政府则利用国家财政拨款、向社会征收的救济金.社会各界的自愿捐款等渠道积极筹措救济基金解决失业人员的燃眉之急,并且从失业人员中挑选年青又有培养前途的工人、店员和知识分子,让他们参加经济建设迫切需要的建筑机械、纺织、邮电、化工、税务、土木工程、会计、统计、医药卫生等专业的训练班。

——摘编自程连升《中国五十年反失业政策研究》

材料二 1978年以来城镇就业人数和失业率

| 1978年 | 1982年 | 1986年 | 1990年 | 1994年 | 1998年 | 2002年 | 2006年 | 2010年 | |

| 城镇失业人数(万人) | 520 | 379.4 | 264.4 | 383.2 | 476.4 | 571 | 770 | 847 | 908 |

| 失业(100%) | 5.3 | 3.2 | 2.0 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1 |

(2)根据材料二并结合所学知识,概括1978年以来中国失业情况的变化趋势并简析其原因。

| A.政府采取恢复经济的措施 | B.一五计划鼓舞了人民的热情 |

| C.苏联的援助 | D.三大改造的结果 |

材料毛泽东特别关注经济建设和民生问题,坚持统筹兼顾、综合利用。社会主义建设初期,毛泽东从认识自然规律、战胜自然灾害、开发利用自然资源等方面,强调人对于自然界的主动性作用,同时发出“绿化祖国”伟大号召,以恢复新中国成立之前由于长期战争和生产力低下等原因而被严重破坏的生态。在改革开放和社会主义现代化建设新时期,中国共产党人持续推进生态建设,绿化祖国行动深入开展,形成了“保护环境的实质就是保护生产力”的重要认识。进入新时代,以习近平为核心的党中央根据新阶段的发展要求确立“建设美丽中国”目标,以前所未有的力度进一步推进生态文明建设,同时从生态文明建设的世界大局出发,以胸怀天下的格局和担当,倡导“共建地球生命共同体”,与世界各国携手,共谋全球生态文明建设新局面。

——摘编自彭秋归《从“绿化祖国”到“建设美丽中国”》

(1)根据材料并结合所学知识,简析现代中国生态文明观变化的原因。(2)根据材料并结合所学知识,说明现代中国生态文明观蕴含的智慧。

| A.中德两国关系的恶化 | B.工业发展战略的调整 |

| C.国民经济的快速恢复 | D.“一五”计划基本完成 |

材料 新中国成立伊始,政府需要大量粮食,包括军队用粮,供应城镇居民生活、生产经营用粮,赈济救灾用粮等。但全国尚未完全统一,人民币信用不足,生产停顿,物价不稳,且由于长时间战乱和人口的增长,粮食产量也不容乐观。鉴于此,1950年年初,中央政府下令在全国范围征粮,下令贫农只需要负担其全部土地常年总收益的5%~10%,中农15%~20%,富农25%~35%,地主40%~60%。政务院明文规定:中央政府征收的公粮和地方政府附加公粮,两项合计占农村实际总收益的32%。对个别富裕农户,如地主等“最高者不得超过其农业总收入的60%”,特殊者应控制在80%以内。

——摘编自杨奎松《从“小仁政”到“大仁政”——新中国成立初期毛泽东与中共领导人在农民粮食问题上的态度异同与变化》

(1)根据材料并结合所学知识,概括新中国成立初期征收公粮的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,简析新中国初期公粮征收方案的特点及意义。

| A.新中国的成立推动了工业化 | B.基于国家安全的重点投入 |

| C.国家一五计划的着力打造 | D.生产关系调整释放经济活力 |

材料一 1949年,年人均国民收入只有69.29元,年人均社会商品零售额只有25.94元,年人均布只有3.49米,年人均糖只有0.37公斤,年人均粮食只有209公斤,年人均棉花只有0.82公斤……

——摘自《新中国60年民生往事》

材料二 1958年《人民日报》发表社论《办好公共食堂》,“放开肚皮吃饭,鼓足干劲生产”成为传遍大江南北的口号……1960年春,粮荒问题日见严重,为了用有限的粮食做出更多饭,人们想了很多办法,如广西大力推广“双蒸法”:即将米干蒸半小时后加上凉水,1斤米加4斤水,用猛火蒸1小时,能使每斤米出饭5斤,比原来增加40%以上。由于口粮和副食品严重短缺,不少群众患了浮肿、肝炎等疾病。

——摘自《新中国60年民生往事》

材料三 1980年全国每人平均消费粮食428公斤,城乡人民穿着质量大有提高……购买自行车、缝纫机、电视机等占用的零售额比重,由1952年的0.5%提高到1980年的24.5%。进入新千年,百姓衣食住行更加突出个性化,信用卡改变了人们的消费方式,互联网改变了人们的联系方式。

——摘自《新中国60年民生往事》

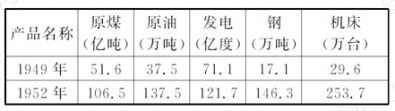

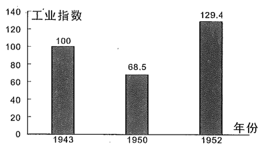

(1)据材料一概述建国初期的民生状况。列举党和政府为改变这一状况采取的举措。

(2)结合材料二及所学知识,指出该社论发表的背景。指出这一时期党在探索社会主义建设道路上出现的重大失误。这些失误导致了怎样的后果?

(3)材料三折射出这一时期有哪些方面的新发展?指出推动新发展的原因。

(4)新中国六十年民生的变化给你哪些启示?

| A.1949~1952年 | B.1953~1956年 |

| C.1956~1959年 | D.1959~1962年 |

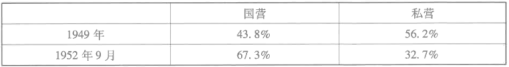

| A.是社会主义改造的重要成果 | B.为“一五”计划实施提供了条件 |

| C.标志着计划经济体制的确立 | D.反映了工业化建设取得显著成效 |