材料一 从1950年8月27日起,美国飞机对我国东北城乡不断进行轰炸、扫射。10月1日,朝鲜关于中国出兵给予援助的请求传到了北京。同一天,斯大林建议中国组成志愿军援助朝鲜的电报也发到了北京。10月2日,毛泽东说:“如果我们对朝鲜问题置之不理,美国必然得寸进尺……所以,打得一拳开,免得百拳来。抗美援朝,就是保家卫国。”

——摘编自杨晴《毛泽东决策抗美援朝》

材料二 新中国成立伊始,外交工作的重中之重是彻底清除旧中国遗留的丧权辱国的外交遗产,抵御和破解西方资本主义阵营对于新中国的政治孤立、经济封锁和军事威胁,维护新中国的国家安全、国家主权和领土完整,努力争取以完全平等的身份和地位重返国际舞台并发挥积极作用和影响。

——摘编自齐鹏飞《波澜壮阔的新中国外交》

材料三 1950年浙江省嘉兴农民高彩官和家人一起看领到的土地证。

(1)根据材料一,概括抗美援朝的原因。

(2)为实现材料二中的目标,请列举1953—1955年我国在外交方面取得的成就。

(3)指出与材料三相关的历史事件,并说明其历史意义。

材料 新中国外交,是中国政府和人民捍卫国家独立主权和民族尊严的历史,是中国政府和人民致力于维护世界和平、促进经济发展、推动社会进步的历史,是中国政府和人民努力改善周边环境、创造有利的国际条件的历史。新中国外交是一项开创性的事业,在实践中,探索并形成了一整套博大精深的理论、深谋远虑的战略和策略,以及历史唯物主义和辩证唯物主义的思想方法。

——摘编自曲星著《中国外交50年》

根据材料并结合所学知识,就材料整体或其中任意一点拟定一个论题,并予以阐述。(要求:论题明确持论有据,论证充分,表述清晰)

材料 新中国是愿意同愿意遵守平等、互利及互相尊重领土主权等原则的外国政府建立外交关系并发展经济文化往来的。新中国成立初期,首先同有和平中立倾向的北欧各国和瑞士建立了外交关系。英国和荷兰较早承认新中国,但参加了美国的侵朝战争和对华禁运,中国只同它们建立半外交关系。对于没有承认新中国且与国民党集团保持外交关系的其他资本主义国家,中国主要是同它们发展民间往来和贸易文化交流。毛泽东曾指出,如同中国的革命一样,中国的建设也“是依靠发挥中国人民自己的力量为主,以争取外国援助为辅”。“那种丧失信心,以为自己什么也不行,决定中国命运的不是中国人自己,因而一切依赖外国的援助,这种思想是完全错误的”。

——摘编自沙健孙《1949—1956:中华人民共和国政府处理与西方发达国家关系的策略》

(1)据材料,概括新中国成立初期对外政策的基本原则和特点。

(2)据材料并结合所学知识,简析新中国成立初期对外政策的积极作用。

材料一 20世纪50年代中期,和平共处五项原则逐步取代“一边倒”成为我国对外政策的基石,中国对外贸易发展方向也向全方位转变。“一五计划”期间,工业化建设所需大量物资因西方一些国家的“经济封锁”很难获得,急需寻找扩大对外贸易的渠道。此外,由于国内生产关系的变化,新兴国营进出口企业面临建立海外业务联系的新课题。1957年4月,首届中国出口商品交易会(即广交会)在广州成功举办。广交会第一年即成交8686万美元,占当年全国创收现汇总额的20%。首届广交会成功创办,迅速成为中国出口创汇的主渠道。同时,也向世界表明新中国在互相尊重国家主权和平等互利的基础上,与一切国家建立和发展贸易关系的愿望。

——摘编自孟红《追溯广交会二三事》等

材料二 十一届三中全会以后的全面对外开放,首先从沿海的广东迈出较大的步子。谷牧回忆道:广东省委和省政府根据本省邻近港澳、商品经济比较活跃,对外经济交往历史悠久、祖居于粤的海外华侨和华人为数众多等特点,对举办出口加工区的可行性进行了反复讨论和论证,并在领导层中形成了一致意见。1979年4月,在中央召开的专门讨论经济建设的工作会议上,广东省委主要领导同志向邓小平同志汇报时提出:希望中央下放若干权力,让广东对外经济活动中有较多的自主权和机动余地。邓小平同志十分赞同这一设想,并向中央倡议批准广东的这一要求。

——摘编自金冲及《二十世纪中国史纲》(第四卷)

(1)根据材料一、概括指出广交会创办的背景及积极作用。

(2)根据材料二、概括广东在对外开放中首先“迈出较大步子”的有利条件。结合所学,从对外开放促进经济发展的角度,指出当时经济特区的主要做法。

材料 中国外交制度从传统向现代的变迁简表

——摘编自赵可金《中华人民共和国外交制度变迁的理论阐释》

根据材料并结合所学知识,围绕“外交制度从传统向现代的变迁”,自拟论题,并结合具体史实进行论述。(要求:论题明确;论述充分;逻辑清晰)

材料一 1949年新中国成立时,中国周边的陆地邻国大多数是刚赢得独立的民族主义国家……他们对选择了共产党执政和社会主义道路的中国普遍存在疑惧……我们相信,中印两国的关系会一天一天地好起来。某些成熟的、悬而未决的问题一定会被顺利地解决的。

——摘编自齐鹏飞、李葆珍《新中国外交简史》

材料二 20世纪90年代,中国同东南亚各国关系进入全面发展时期。1997年,东南亚地区爆发金融危机,中国政府采取积极行动,对缓解危机、稳定东南亚地区经济乃至世界金融秩序作出了重要贡献。中共十八大以来,中国-东盟各方面关系全面加强:政治互信不断加强,经济合作硕果累累,人文交流日益频繁,中国“一带一路”倡议与东盟“互联互通总体规划发展”目标高度契合。中国-东盟“命运共同体”理念成为广泛共识。2021年11月,习近平指出:“中国东盟建立对话关系30年来……我们摆脱冷战阴霾,共同维护地区稳定。我们引领东亚经济一体化,促进共同发展繁荣,让20多亿民众过上了更好生活。”

——摘编自黄庆、王巧荣主编《中华人民共和国外交史》等

(1)根据材料一并结合所学知识,指出新中国与中华民国临时政府成立之初面临的相似的背景,并概括新中国成立初期周边邻国存在“疑惧”的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出50年代中国顺利解决邻国“疑惧”问题的举措,并简述20世纪90年代以来中国处理同东南亚国家关系的外交智慧有哪些?

材料一:1953年7月朝鲜停战后,北京终于在其后几个月开始实施一个全面的经济发展计划。中国走上了通往工业化的道路,在1953年下半年还进行了“选举”,产生了第一届全国人民代表大会的代表。在北京的外交姿态中,这种缓慢但却稳定的经济发展和社会改革的基本政策得到了体现。确实,正是在这段时期,对和平共处的强调成为中国对外政策的一个特征,由此出现了一系列新的动向。1954年6月,北京在中印联合公报中赞成著名的和平共处五项原则。

——摘编自【美】R.麦克法夸尔、费正清《剑桥中华人民共和国史》

材料二:20世纪80年代以来,随着全球化的加速发展,国际形势发生了持续深刻的变化。在新形势下,中国外交与时俱进,应对挑战。冷战结束以后,在实践中,中国既抛弃了美苏冷战关系模式,也没有像自由主义预期的那样发生根本的身份转变,而是创造性地走上了符合本国国情的和平发展道路,坚持对外开放的基本国策,坚持打开国门搞建设。中国将大力建设共同发展的对外开放格局,推进亚太自由贸易区建设和区域全面经济伙伴关系协定谈判,构建面向全球的自由贸易区网络。不是搞排他性、碎片化的小圈子,不会通过人民币贬值提升贸易竞争力,更不会主动打货币战和贸易战。党的十八大以来,习近平总书记根据深刻变化的国际局势和中国日益提高的国际地位,提出建设有中国特色的大国外交。

——摘编自高飞《改革开放40年中国外交的历程与启示》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析和平共处五项原则提出的背景和意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析改革开放新时期外交政策调整的依据,并谈谈影响外交政策变化的主要因素有哪些?

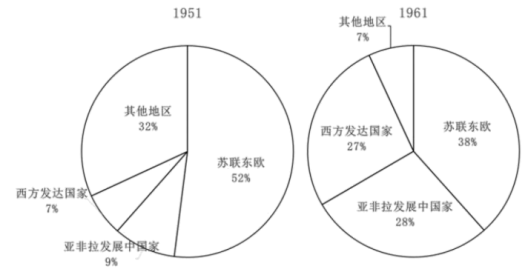

材料一 下图分别是1951年、1961年中国对外贸易额占比统计示意图

材料二 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,组织推进人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战,启动实施乡村振兴战略。确保重要农产品特别是粮食供给,是实施乡村振兴战略的首要任务。……我国粮食总产量自2015年以来,连续7年超过6.5亿吨,2021年粮食总产量更是创历史新高,达6.8285亿吨。其中,谷物总产量6.3亿吨,超过美国谷物产量约1.5亿吨,约是印度谷物总产量的2倍,标志着我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成。

——摘编《光明日报》2022年5月10日第5版。

(1)依据材料一,指出1961年中国贸易伙伴发生的变化,结合所学分析其原因。(2)根据材料二和所学知识,指出新中国成立初期解决“三农”问题的两项措施名称,分析“我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成”的成功经验

史料一 随着中国共产党从革命运动的领导者成为执政者,面临的主要任务转向建立和巩固新政权,新中国在安全、政治、经济等方面的国家利益便生成了,在“一边倒”的选择中起关键作用的,就是对这些利益的考虑。

——摘编自关锦炜《新中国成立初期“一边倒”政策研究综述》

史料二 (新中国)并积极与一些发展中国家共同提出和倡导了和平共处五项原则。在和平共处五项原则的基础上,中国还提出了“求同存异”的方针,用来指导和平解决包括不同社会制度国家在内的所有国际矛盾和争端。

——摘编自卢静《中国和平外交的风格与气派》

【探究】

据史料一,概括分析新中国实行“一边倒”方针的原因;面对史料二中的问题新中国外交方针是怎样调整的?其实践活动有哪些?

材料一:张骞,汉中人也,建元中为郎。时匈奴降者言匈奴破月氏王,以其头为饮器,月氏遁而怨匈奴,无与共击之。汉方欲事灭胡,闻此言,欲通使,道必更匈奴中,乃募能使者。骞以郎应募,使月氏,…骞身所至者,大宛、大月氏、大夏、康居,而传闻其旁大国五六,具为天子言其地形所有。语皆在《西域传》。

——班固《汉书·张骞传》

材料二:1953年元旦的《人民日报》社论提出了全国人民的三项伟大任务:第一,继续加强抗美援朝斗争;第二,开始执行国家建设的第一个五年计划:第三,召集全国人民代表大会,通过宪法,通过国家建设计划。此时,中国已经具备了经济建设和社会改造的国内条件,还需要争取的就是有利的国际条件,特别是与周边国家建立良好关系。

——摘编自刘磊《万隆会议与中国同亚非国家的经贸关系》

材料三:2013年,中国提出建设“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”,简称“一带一路”的合作倡议。该倡议是中国根据古丝绸之路留下的宝贵启示,着眼于各国人民追求和平与发展的共同梦想,秉持开放包容的共商共建共享原则,为中国与相关国家的经济合作、共同繁荣提供新的平台与新的动力。

——摘自《中外历史纲要》上

(1)根据材料一,指出张骞“通西域”的目的,并结合所学概述其意义。

(2)根据材料二并结合所学,概括新中国成立初期面临的不利国际条件,并简述50年代中国在争取“与周边国家建立良好关系”的外交成果。

(3)根据材料三并结合所学,以“一带一路”外交贡献为例,分析说明中国正从经济全球化的参与者变成更具影响力的推动者。