材料一 清朝前期与周边国家大多建立了正式外交关系,即“宗藩”关系。鸦片战争前,清政府一直没有设置专管外事的机构,对外交涉事宜由礼部和理藩院兼管。

1844年,清廷在广州设立五口通商大臣,由两广总督兼任,管理一切对外交涉事件。

1861年,清政府设立总理衙门,为办洋务及外交事务而特设的中央机构。构造了近代外交机构的雏形。

1877年,应英国要求和两国交往的需要,清政府在英国设立使馆,郭嵩焘就任驻英国大使,迈出了创建使领制度和近代中国向外遣使的第一步。

1901年,依据《辛丑条约》,清政府设立外务部。成为完全意义上名副其实的外交机构,中国外交走向正规。民国初年,政府按照西方模式对外交机构进行了组织现代化和人事专门化改革。外交机构近代化的使命完成。

——据《中国近代外交制度的转型》整理

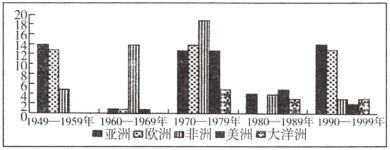

材料二 1949年至1999年世界各大洲与中国建立外交关系的国家数量统计示意图

材料三 1958年,戴高乐着力调整法国对外政策。他说:“美国人的政策有时表现得令人恼火,美国并不是欧洲的一部分。……自中华人民共和国成立以来,几乎整个中国都集合在中国政府之下,它是一个独立主权国家,(法国)必须直接听到中国的声音。”1963年10月,戴高乐授权前总理富尔携带他的亲笔信到中国,代表他同中国商谈两国关系。1964年1月27日,中法发表联合公报,宣布两国建立外交关系。

——摘编自张宏毅《现代国际关系发展史》

请回答:

(1)据材料一概括近代前期中国外交的变化,并结合所学知识,分析变化的原因。

(2)根据材料二以及所学知识,指出建国初期的外交成就及七十年代外交成绩突出的原因。

(3)据材料三和所学知识,概述中法建交的历史背景,并指出中法建交的意义。

| A.美苏争霸政策不得人心 | B.中国倡导和平共处五项原则 |

| C.各国历史命运的相似性 | D.第三世界国家的逐渐崛起 |

材料一 建国初期,新政权从国民党政权手中接管经济已到崩溃边缘的烂摊子:从人口、国土面积看是个大国,从国力看是名副其实的弱国。在两极对峙的国际形势下,不加入某个阵营是不现实的。

——杨泽喜《建国初期中国现实主义外交战略选择》

材料二 新中国成立初期,受到国际形势的客观限制和新中国外交经验缺乏的制约,新中国的外交实践较多地体现为社会主义国家与周边国家的双边外交。由于国际形势的发展,中国又成功地进行了多边外交实践,大大提高了中国的国际地位和威望,打开了中国的外交局面。

——摘编自陈玲《建国初期多边外交的实践及分析——以日内瓦会议和亚非会议为例》

材料三 新中国建立后,中国外交以传统外交为主,偏重于政治和安全领域,外交决策权高度集中。改革开放以来,中国外交适应全球化、区域化和信息化深入发展的形势,逐步形成了全方位、多层次、宽领域和整体性外交的模式。

——摘自杨洁勉《新中国外交 60 年:实践特点和理念演变》

(1)据材料一指出新中国成立初期外交方针确立的背景,结合所学知识分析其出发点及原则。

(2)据材料二并结合所学知识,分别举例说明新中国成立初期双边外交和多边外交取得的成就并分析其影响。

(3)据材料三,指出与新时期相比,新中国成立初期外交的突出特点。结合所学知识,说明新中国外交为世界外交发展作出的巨大贡献。

| A.中国提出“求同存异”外交方针 | B.中美两国开始走向关系正常化 |

| C.西方阵营因利益分歧而出现分化 | D.苏联为首的社会主义阵营瓦解 |

5 . 材料 朝鲜战争结束后,中国与苏联共同宣传要实现印支和平。赫鲁晓夫主张美苏缓和,苏联不愿被中国拉入到印度支那同美国直接对抗。当时的中国正准备集中精力实施第一个五年计划,争取和平解决印支问题符合中国的现实利益。英国一向不愿印度支那战争进一步扩大,因为联合军干涉势必导致与中国的战争,那样将危及英国在香港、马来西亚地区的利益。1954年2月19日,在苏联的倡导下,美、英、法、苏四国外长在柏林召开会议,会后宣布两个月后召开日内瓦会议,讨论朝鲜和平与印支停战问题,并邀请中国与会。

日内瓦会议开幕两天后,锡金、印度、印尼、缅甸和巴基斯坦五国总理在科伦坡召开会议。他们讨论并支持印支停战,反对美国在东南亚建立军事同盟体系,尤其是印度反对美国介入亚洲事务的立场更为积极和鲜明。7月21日,日内瓦会议达成了《越南停止敌对行动协定》《老挝停止敌对行动协定》《柬埔寨停止敌对行动协定》,在印度支那问题上终于实现了停战。

——据李益波《印度与第一次印度支那战争》等

(1)根据材料并结合所学知识,概括印度支那停战谈判的背景。

(2)根据材料并结合所学知识,简析印度支那停战谈判的影响。

材料一 1953年3月斯大林史逝世后,苏联新领导人对苏联的内政外交政策进行了修改,尝试缓和同美国及西方国家之间的紧张关系,强调和平共处,争取使冷战对抗从其最全面、最激烈的形态显著降级。

1954年1月25日至2月18日,苏、美、英、法四国外长在柏林举行会议,会议决定1954年4月26日在日内瓦举行会议。鉴于英法两大盟国的积极态度,美国不得不同意召开关于朝鲜和印度支那问题的日内瓦会议。

——摘编自赵慧君《1954年日内瓦会议研究》

材料二 日内瓦会议召开以前,中国政府就决定在会议之外与英国代表进行接触。会议期间,英方对中方释放出较为友好的态度,以周恩来为首的中国代表团抓住机遇,与英方进行频繁接触,这种做法对1954年6月17日中英两国发表联合公报起了促进作用。联合公报宣布中国政府派遣代办驻在伦敦、其地位和任务与英国驻北京代办的地位和任务相同,随后在英方盛情邀请下,中国还组织代表团对英国进行了贸易访问。

——摘编自邓力《日内瓦会议与中国外交》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明1954年日内瓦会议召开的背景。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中英关系的变化及其主要影响。

材料一 周恩来在这次会议上为恢复印度支那和平而进行的外交活动包括相互关联的几个方面:与蓄意破坏会议的美国进行斗争;对有一定和平愿望但又态度动摇的英、法既斗争又联合;对有中立倾向的老挝、柬埔寨王国政府采取和解政策;与友方(越南和苏联)密切合作、保持一致,但又不消极等待……在谈判过程中,他则始终清醒地估计到美国干涉造成战争国际化的可能性及其严重后果,因此当出现僵局时,能从客观实际出发妥善考虑适当的让步……极力避免谈判破裂。

——曲星《试论1954年日内瓦会议上的周恩来外交》

材料二 50年代中期,国内外形势发生了许多新的变化。“和平解放”台湾的方针、思想,就是在这个宏观背景下形成的(周恩来)科学地概括出“一纲四目”思想。“一纲”就是台湾必须统一于中国;“四目”则是:

(1)台湾统一于中国,除外交必须统一于中央外,台湾之军政大权、人事安排悉委于蒋介石;

(2)台湾所有军政及经济建设经费不足之数悉由中央拨付;

(3)台湾的社会改革可以从缓,一俟条件成熟并征得蒋之同意后进行;

(4)互约不派特务,不做破坏对方团结之事。

——郭溪土《试论周恩来“和平解放”台湾的思想》

(1)根据材料一概括日内瓦会议上周恩来的外交策略。结合所学,指出周恩来在这次会议所发挥的作用。

(2)综合上述材料并结合所学指出“和平解放”台湾思想提出的相关国际背景。

(3)有学者认为“‘一纲四目’为‘一国两制’构想奠定了初步框架”,结合其内容加以说明。

材料一 从1950年8月27日起,美国飞机对我国东北城乡不断进行轰炸、扫射。10月1日,朝鲜关于中国出兵给予援助的请求传到了北京。同一天,斯大林建议中国组成志愿军援助朝鲜的电报也发到了北京。10月2日,毛泽东说:“如果我们对朝鲜问题置之不理,美国必然得寸进尺……所以,打得一拳开,免得百拳来。抗美援朝,就是保家卫国。”

——摘编自杨晴《毛泽东决策抗美援朝》

材料二 新中国成立伊始,外交工作的重中之重是彻底清除旧中国遗留的丧权辱国的外交遗产,抵御和破解西方资本主义阵营对于新中国的政治孤立、经济封锁和军事威胁,维护新中国的国家安全、国家主权和领土完整,努力争取以完全平等的身份和地位重返国际舞台并发挥积极作用和影响。

——摘编自齐鹏飞《波澜壮阔的新中国外交》

材料三 1950年浙江省嘉兴农民高彩官和家人一起看领到的土地证。

(1)根据材料一,概括抗美援朝的原因。

(2)为实现材料二中的目标,请列举1953—1955年我国在外交方面取得的成就。

(3)指出与材料三相关的历史事件,并说明其历史意义。

材料一 1949年6月30日,新中国成立前夕,毛泽东在《论人民民主专政》一文中明确提出了“一边倒”的外交方针。他说:"一边倒,是孙中山的四十年经验和共产党的二十八年经验教给我们的,深知欲达到胜利和巩固胜利,必须一边倒"。美帝国主义是新中国最危险的敌人,迫使中国实行“一边倒”的外交政策。……1954年日内瓦会议召开,参加国有中、苏、美、英、法及其他有关国家,共23个国家的代表,周恩来总理兼外长率领中国代表团出席了会议。

——秦榆庆《中华人民共和国史》

材料二 提到多极化,人们就认为是现有世界大国追求共同主宰世界的一种要求,这不符合中国对外战略的基本理念。中国倡导的世界多极化,其内涵……与其他西方国家的多极化不同,而“应该将它视为一种崭新的追求,一种有别于强权政治时代的追求,一种谋求社会制度和意识形态之多样化的国际关系格局,一幅生动和丰富多彩的世界政治局面。”

——摘自梁凯音《21世纪的世界与中国》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析新中国推行“一边倒”外交方针的原因,并指出日内瓦会议对中国的意义。

(2)指出材料二中的中国所倡导的世界多极化的内涵。结合所学知识,分析基于这一内涵,中国推行怎样的外交政策?

10 . 阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二 1937年7月7日夜,在北京郊外的卢沟桥,发生了有人向日本军队开枪的事件。第二天,中国方面继续开枪,进入战斗状态。事件本身不过是一个小摩擦,虽然人们希望就地解决,但是与日本方面的冲突事件不断发生,解决变得困难起来

——【日】扶桑社《新历史教科书》

1937年7月7日在北京郊外的卢沟桥,日本军突然地攻击中国军。这样,所谓“七七”事变——日本对中国的不宣而战的战争——就开始了。

——【日】井上清《日本的历史》

材料三

(1)某班级制作历史墙报,题目是“现代中国外交风云”。请按时间顺序挑选出符合主题的图片资料,并说明你的理由。

(2)比较材料二中两段材料对七七事变描述的不同之处,并指出原因。

(3)这幅漫画形象地描绘了欧洲的百年历程。结合所学知识,请你续写对漫画的理解,并为此作品起个合适的题目。

第一部分:1914年第一次世界大战爆发,欧洲分成协约国和同盟国两大阵营进行混战,遍地战火,欧洲经济受到重创。

第二部分:

第三部分:

题目: