名校

1 . 在参加万隆会议前,中国代表团提出了“在妥协中坚持原则,在和解中达到目的”的战略总方针,旨在强调亚非国家的共同身份,避免陷入意识形态和社会制度的争论。这一战略( )

| A.突破了帝国主义的孤立封锁 | B.奠定了“一边倒”的外交新原则 |

| C.促进了社会主义阵营的团结 | D.体现了“求同存异”的外交智慧 |

您最近一年使用:0次

2024-03-19更新

|

144次组卷

|

7卷引用:广东省深圳市高级中学2023-2024学年高一下学期期中历史试题

名校

2 . 万隆会议之前,中国政府在对相关与会国的政治态度做出分析的基础上确定如下方针:团结“和平中立国家”、争取“接近和平中立国家”、影响“接近反对和平中立国家”、孤立并分化“反对和平中立国家”。此举意在( )

| A.促成亚非会议圆满成功 | B.扩大国际和平统一战线 |

| C.清除西方殖民势力残余 | D.遏制世界战争潜在力量 |

您最近一年使用:0次

2024-03-16更新

|

493次组卷

|

7卷引用:押广东卷第10题 新中国史和改革开放史-备战2024年高考历史临考题号押题(广东专用)

(已下线)押广东卷第10题 新中国史和改革开放史-备战2024年高考历史临考题号押题(广东专用)山东省青岛市2024届高三下学期一模历史试题(已下线)专题02 中国近现代史(高频选择题50题)-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(山东专用)(已下线)历史(海南卷)-学易金卷:2024年高考第三次模拟考试云南省广南县第十中学校2023-2024学年高二3月月考历史试题河北省石家庄市第一中学2023-2024学年高一4月月考历史试题(已下线)专题08 中国现代史:改革开放前 选择题汇编-【好题汇编】2024年高考历史一模试题分类汇编(新高考专用)

名校

3 . 中国共产党从实际出发,不断调整国家治理的政策。阅读材料,完成下列要求。

(2)根据材料二和所学知识,指出新中国成立初期解决“三农”问题的两项措施名称,分析“我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成”的成功经验

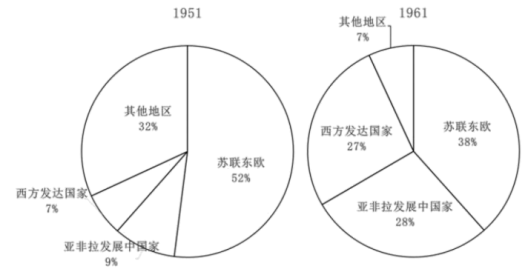

材料一 下图分别是1951年、1961年中国对外贸易额占比统计示意图

材料二 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持把解决好“三农”问题作为全党工作的重中之重,组织推进人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战,启动实施乡村振兴战略。确保重要农产品特别是粮食供给,是实施乡村振兴战略的首要任务。……我国粮食总产量自2015年以来,连续7年超过6.5亿吨,2021年粮食总产量更是创历史新高,达6.8285亿吨。其中,谷物总产量6.3亿吨,超过美国谷物产量约1.5亿吨,约是印度谷物总产量的2倍,标志着我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成。

——摘编《光明日报》2022年5月10日第5版。

(1)依据材料一,指出1961年中国贸易伙伴发生的变化,结合所学分析其原因。(2)根据材料二和所学知识,指出新中国成立初期解决“三农”问题的两项措施名称,分析“我国口粮绝对安全和谷物基本自给的强大基础已经形成”的成功经验

您最近一年使用:0次

2023-06-06更新

|

261次组卷

|

7卷引用:广东省江门市新会第一中学2023-2024学年高一下学期期中历史试题

名校

4 . 某次国际会议上,通过中国一系列艰苦而充满智慧的工作,一些对新中国存疑虑甚至视中国为和平威胁的国家改变了认知,逐步认同和接受新中国和平发展的主张。巴基斯坦首相阿里说:“中国无侵略意图,共产党与非共产党国家能够合作。”上述外交活动( )

| A.表明中国外交开始超越意识形态 | B.积累了塑造国家形象的经验 |

| C.极大改善了中国的周边安全环境 | D.为国民经济的恢复创造条件 |

您最近一年使用:0次

2023-05-30更新

|

1032次组卷

|

13卷引用:广东北江实验学校2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题

广东北江实验学校2023-2024学年高二上学期第二次月考历史试题江苏省南京市金陵中学2023届高三下学期最后模拟历史试题江苏省南通市海安高级中学2023届高三5月模拟考历史试题江苏省南京市六校联合体2022-2023学年高二下学期期末考试历史试题甘肃省张掖市高台县第一中学2022-2023学年高二6月月考历史试题(B卷)河南省周口市部分重点高中2022-2023学年高二6月月考历史试题2023年高考真题和模拟题历史分项汇编—专题08共和国年轮(1949至今)(已下线)专题突破卷09中华人民共和国成立和社会主义革命与建设-2024年高考历史一轮复习考点通关卷(新高考通用)(已下线)第22讲中华人民共和国成立和向社会主义的过渡(讲义)-2024年高考历史一轮复习讲练测(新教材新高考)湖南省益阳市安化县第一中学2021届高三上学期期中考试历史试题江苏省南通市通州区金沙中学2022-2023学年高一6月月考历史试题(已下线)第14讲中华人民共和国成立和社会主义建设的初期探索(课件帮)-超燃历史一轮课件帮好题帮(新教材)江苏省镇江市五校2024届高三10月联考历史试题

名校

5 . 20世纪50、60年代中外领导人互访越来越频繁,其中以周恩来在1963年底至1964年初对亚非13国的成功出访最为著名。周总理以其独特的外交风度,在重大问题上立场坚定、态度鲜明,大大促进了中国与亚非国家友好关系的建立和发展。为此局面奠定外交基础的事件是( )

| A.中国放弃“一边倒”的外交方针 | B.日内瓦会议中国发挥了积极的作用 |

| C.印尼万隆会议上中国的出色表现 | D.中国与更多西方国家建立外交关系 |

您最近一年使用:0次

2022-11-11更新

|

362次组卷

|

5卷引用:历史-高二下学期开学摸底考试卷(广东专用)

名校

6 . 阅读材料,回答问题。

根据材料并结合所学知识,谈谈你对“老精神的新应用”的理解。(要求:表述成文,史论结合,逻辑清晰)

材料 求同存异——老精神的新应用

| 甲 | “君子和而不同,小人同而不和”“己所不欲,勿施于人” ——《论语》 “君子心和,然其所见各异,故曰不同;小人所嗜好者同,然各争其利,故曰不和也”——何晏《论语集解》 |

| 乙 | 1941年,在粉碎蒋介石发动的第二次反共高潮的严酷斗争中,为了尽可能多地争取和团结朋友,周恩来明确提出:“干革命,人越多越好,为了团结更多的人,思想上可以求同存异……周恩来1955年4月在万隆会议上即席发言,开宗明义地郑重申明,“中国代表团是来求团结而不是来吵架的。”“中国代表团是来求同的而不是来立异的。”强调“我们的会议应该求同存异。” ——孙信、李健《求同存异原则溯源》 |

| 丙 | 邓小平指出:世界上一系列争端都面临着用和平方式来解决还是用非和平方式来解决的问题。总得找出个办法来“新问题就得用新办法来解决”。他正是用求同存异这种新方法来解决台湾、香港问题,提出了“一国两制”,他同样是用这种新方法来解决国与国之间的领土争端提出了“搁置争议、共同开发”。 ——李元光《论“一国两制”的哲学内涵》 |

您最近一年使用:0次

2022-05-20更新

|

490次组卷

|

9卷引用:广东省深圳市盐田高级中学2023届高三10月月考历史试题

广东省深圳市盐田高级中学2023届高三10月月考历史试题山东省2022届高三下学期高考考前热身押题历史试题山东省2022届高考考前热身押题历史试题山东省东营市胜利第一中学2022届高三仿真演练押题卷历史试题安徽省六校教育研究会2021-2022学年高二下学期期末联考历史试题福建省漳州市漳浦第一中学、双十中学漳州校区2021-2022学年高二下学期期末联考历史试题(已下线)专题20-20世纪下半叶世界的新变化-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】(已下线)专题11中华人民共和国成立和社会主义革命与建设-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】山东省淄博市2023-2024学年高二2月月考历史试题

名校

7 . 据统计,从1955年1月到1956年6月,共有78个国家和地区与中国有联系和交流。根据你的判断,这其中绝大多数国家属于

| A.周边国家和邻近国家 | B.社会主义阵营的国家 |

| C.殖民地和半殖民地国家 | D.不结盟运动国家 |

您最近一年使用:0次

2022-03-06更新

|

836次组卷

|

9卷引用:二轮拔高卷3-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(广东专用)

(已下线)二轮拔高卷3-【赢在高考·黄金20卷】备战2022年高考历史模拟卷(广东专用)山东省日照市2022届高三一模历史试题福建省龙岩第一中学2021-2022学年高二下学期第一次月考历史试题江西省新余市第九中学2021-2022学年高一下学期第一次段考历史试题福建省福州市八县(市)一中2021-2022学年高二下学期期中历史试题(已下线)回归教材重难点06 社会主义的曲折探索——中华人民共和国成立至十一届三中全会前夕-【查漏补缺】2022年高考历史三轮冲刺过关(全国通用)(已下线)专题20-20世纪下半叶世界的新变化-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】(已下线)专题11中华人民共和国成立和社会主义革命与建设-备战2023年山东历史新高考【3年真题+1年模考】精练【学科网名师堂】山东省临沂市临沭第一中学2023届高三11月月考历史试题

8 . 在万隆会议上,当一些国家的代表在会上转移斗争目标、把矛头对准中国、攻击共产主义时,周恩来采取克制、忍耐、回避、不争论、以静制动、后发制人等巧妙对策。周恩来这么做主要是为了( )

| A.维护亚非国家团结合作的大局 | B.树立独立自主的和平外交形象 |

| C.顺利解决朝鲜和印度支那问题 | D.扩大不结盟运动的国际影响力 |

您最近一年使用:0次

2021-04-06更新

|

497次组卷

|

9卷引用:广东省2021届高三高考预测猜题卷历史试题(新高考版)

广东省2021届高三高考预测猜题卷历史试题(新高考版)江苏省扬州市扬州中学2020-2021学年高二下学期期中考试历史试题天津市武清区杨村第一中学2021届高三高考热身练(二) 历史试题(已下线)2022年高考历史一轮复习专项训练小卷-专项11现代中国的对外关系2021-2022学年高二历史知识点专项专练(选择性必修1)-第14课当代中国的外交(第1课时)(已下线)2022年高考历史【热点·重点·难点】专练(新高考专用)-热点13“你们从实力的地位出发,同中国说话”——大国外交第14课当代中国的外交-【帮课堂】2022-2023学年高二历史同步精品讲义(选择性必修1)(已下线)考点20当代中国的民族政策和外交C卷-选必1-新高考历史高频考点专项练习辽宁省沈阳市第三十一中学、丹东市第二中学两校2022-2023学年高二上学期期末联考历史试题

名校

9 . 关于“中间地带(美苏中间的国家或地区)”的构想,毛泽东在1946年8月6日首次提出,建国后一度不用这个概念。1955年万隆会议后,毛泽东重新提出“中间地带”的外交战略。这种变化

| A.着眼于“一边倒”外交需求 | B.利于新中国外交环境的改善 |

| C.促使西方孤立中国外交失败 | D.助推“另起炉灶”方针原则发展 |

您最近一年使用:0次

2020-12-25更新

|

434次组卷

|

7卷引用:广东省梅州市2020-2021学年高二下学期期末考试历史试题

10 . 1955年,针对万隆会议上某些国家提出“和平共处”是“共产党用的词汇”的言论,周恩来说:“有人不喜欢‘共处’这个词,那好,我们可以用《联合国宪章》中的‘和平相处’这个词。”这反映出当时中国外交

| A.以联合国为中心 | B.坚持独立自主原则 |

| C.以广交朋友为宗旨 | D.具有灵活性和务实性 |

您最近一年使用:0次

2020-08-26更新

|

676次组卷

|

20卷引用:广东省仲元中学、中山一中等七校联合体2021届高三上学期第一次联考历史试题

广东省仲元中学、中山一中等七校联合体2021届高三上学期第一次联考历史试题广东省揭阳市揭东区2020-2021学年高一上学期期末考试历史试题广东省江门市恩平黄冈实验中学2021-2022学年高一3月月考历史试题广东省汕头市潮南区成田高级中学2020-2021学年高一下学期第一次阶段考试历史试题2021年高考一轮复习讲练测第四、五单元单元检测四川省眉山市仁寿第一中学校北校区2021届高三9月月考文综历史试题人教统编版高中历史选择性必修一国家制度与社会治理第14课当代中国的外交限时训练河北省石家庄市辛集市第一中学2021届高三7月月考历史试题河北省石家庄市辛集市第一中学2021届高三8月月考历史试题《单元测试定心卷》-高一人教版必修1-第七单元现代中国的对外关系(能力提升)2022年高考历史一轮复习讲练测-第七单元现代中国的对外关系江苏省2021年普通高中学业水平选择考模拟历史试题河北省张家口市第一中学2021届高三10月月考历史试题河北省张家口市第一中学2021届高三9月月考历史试题(实验班)天津市芦台一中等六校2020-2021学年高二上学期期中联考历史试题山东省济南市山东师大附中2022届高三上学期期中考试历史试题2020-2021学年高一上学期新教材《中外历史纲要(上)》同步课时把关题-第25课中华人民共和国成立和向社会主义的过渡【每课重点知识把关题】陕西省延安市洛川县中学2022届高三上学期第三次月考历史试题江苏省常州市八校2022届高三12月联合调研历史试题备战2022年高考历史【名校地市好题必刷】全真模拟卷(山东专用)-第一辑-卷1