材料一 1950年2月,一些华洋杂货批发商囤积钟牌414毛巾,零售价在10天内售涨84%,严重影响了国内民众的生活。为扭转困局,政府加强了对市场的管理,严厉打击、取缔投机活动。1950年4月,中国百货公司成立,在全国范围内组建国营百货零售商店48个,门市部87个;同时各级政府更是号召每一个县都要成立一家百货商店。至1956年,我国公私合营的百货商店已达到2803家,由此,国营商业掌握了大量货源,使军需和民用的物质需求有所保障。

材料二 从1992年起、各大超市、大型购物中心等各种新业态陆续出现在中国市场。它们大多采取连锁经营方式,并迅速扩张,逐步蚕食百货商店在中国零售业的市场份额。1998年,286家大型商场总体实现利润22.25亿元,同比往年下降16.93%,1999年,百货商店盈利情况进一步恶化,239家商场有149家利润至现负增长,其中72家亏损近三成。2001年后,我国逐步消除壁垒、扩大商业领域的对外开放。外资企业的大量涌入对于一直萎靡不振的中国百货业来说,也是一剂“治病猛药”,通过与外资企业合资、并购、竞争,中国传统百货商店向现代百货转型的进程被大大缩短,它们利用已有的优势,利润得到稳步提升。

——以上均摘编自马军《我国百货商店发展历程及展华》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括建国初期国营百货商店建立和发展的背景,并分析其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪90年代以来推动传统百货商店向现代百货公司转型的主要因素。

材料一 新中国成立之前和之初,中国的土地和资产掌握在少数地主和资本家手中,为此,中国共产党制定了过渡时期的总路线:“就是使生产资料的社会主义所有制成为我国国家和社会的唯一的经济基础”。在新中国成立后的前3年,以东北地区为主,增加了重工业的投资,抢修和新建铁路、公路,发展邮电通讯和水利事业。《中国人民政治协商会议共同纲领》规定,“凡属有关国家经济命脉和足以操纵国民生计的事业,均应由国家统一经营。”

——摘编自史丹《中国社会主要矛盾转变与党对经济工作的领导》

材料二 随着远东形势的发展以及杜鲁门政府有意将对华贸易管制与马歇尔计划提供的经济援助直接联系在一起,1950年7月10日,英国内阁授权英国贸易委员会停止须发向中国出口战略物资的许可证。从1951年到1952年,内地贸易在香港贸易输出额中的占比从35.96%下降到17.85%。1952年民间自行成立英国国际贸易促进委员会与中国开展贸易。1954年,中央人民政府派遣代办驻在伦敦,代办所承担的任务不仅“包括建交谈判,但同时却又须代表政府处理我国在英的侨务和商务问题。”

——摘编自吴浩、刘艳斐《1954年日内瓦会议与英国对华贸易政策的调整》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新中国成立前后中国共产党改造和发展经济的措施。

(2)根据材料二,概括新中国成立初期英国对华贸易政策的变化,并指出这一变化的原因。

3 . 阅读材料,回答下列问题。

材料一(王景)先是,百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。景乃驱率吏民,修起芜废,教用犁耕,由是垦辟倍多,境内丰给。是岁,牛疫。京师及三州大旱,诏勿收兖、豫、徐州田租、刍稿(汉代的一种税收),其以见谷赈给贫人。

——摘自《后汉书》

材料二两次鸦片战争以后,大量外国商品涌入中国各地城乡。时人指出:“中国丝、茶及其商品的出口量不断增加,但价格却在下跌。”在某些地区,洋纱洋布排挤了土纱土布,使中国城乡出现生产凋敝、经济萧条的状况。外国商品大肆在中国倾销,一方面破坏了中国原有的封建经济结构;另一方面又为中国商品经济的发展提供了有限空间。某些地方形成商品市场,农作物商品化趋势加快。

——张岂之《洋务运动与近代化的起步》

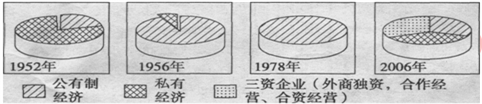

材料三社会主义经济体制包括两个方面的内容:一是生产资料所有制的形式和结构;二是社会主义经济管理体制。

——何理《中华人民共和国史》

新中国不同时期国民经济成分比例示意图

(1)依据材料一和所学知识,概括中国古代农业经济的特征。

(2)依据材料二和所学知识,指出两次鸦片战争后中国社会经济发生的变化。

(3)依据材料三和所学知识,概括新中国成立后经济体制的两次深刻变化,并分别指出促成变化的主要原因。

材料一农业集体化运动在广大农村普遍开展起来后,加之城乡差别逐渐显现和自然灾害的出现,农村一些人员开始向城市流动。1957年前后,农民入城风气达到高潮。当时正值农业集体化运动的关键时期,阻止农民流入城市成为全国上下非常重要的工作。1957年年底,中共中央、国务院联合发出《关于制止农村人口盲目外流的指示》,严厉要求各地采取有效措施来制止农村人口盲目外流。1958年,国家就出台了《户口登记条例》,严格限制农村户口人员迁往城市。

材料二由于经济“大跃进”的需要,大批从农村招工导致城市人口迅速增长。粮食高产的泡沫吹破之后,严重的经济衰退,导致国家被迫精简城市人口,大量城镇居民被强制向农村迁移。“文革”前期,户籍迁移的主要流向是城市户口向农村的迁移,主要表现是两个人群的户籍迁移:其一是上山下乡知识青年;其二是城市“反动分子”。“文革”爆发后,大批被打倒的干部和以前曾被确定为“反动分子”的人被发送到农村。农村到城市的户籍迁移制度逐渐固化。据统计,1949年我国仅有136座城市,至“文革”结束时近30年时间才增加至191个,平均每年增加不足2个。

“文革”刚刚结束后的几年,国家户口迁移政策依然没有明显变化。不过,为了稳定社会秩序,国家先后出台了一些“农转非”政策。各地相继放松了对下乡知识青年因病、残和困难回城的限制,这个时期从农村转回城镇的知识青年有650多万人。国家还出台了老职工子女“顶替接班”政策,进一步开大了“农转非”的口子。据统计,从1978~1983年,5年内全国办理子女顶替约有900万人。

材料三20世纪90年代,随着计划经济逐渐退出和市场经济的兴起以及国家城市化进程建设,城乡经济十分活跃,城市第二、三产业相当兴盛。此时,国家粮食生产丰足,粮食供应已与户口脱钩,农村人口进城经营工商业活动的人员数量很多,要求在城市落户的呼声非常强烈。“到1992年上半年,全国几乎每一个省份都出现了交钱办理城镇户口现象。据公安部对全国17个省区950个市(县)的不完全统计,共办理收费‘农转非’户口248万人,每个户口收费从2千元到4万元不等”。

——以上材料摘编自《现代中国户口迁移制度变迁的经济因素》

材料四据有关学者测算,改革开放30多年来,劳动力流动对GDP的贡献率超过了20%。而越是流动人口聚集的地区,他们的贡献率就越高。目前,流动人口中的农民工已经成为我国诸多产业如制造业、服务业、建筑业的主力军,为城市的发展做出了重大的贡献。农村人口的城镇化将对拉动投资、消费具有明显的积极作用。不仅如此,将更多的农村人口纳入城镇,还有利于缩小居民收入分配差距,对社会稳定的维护与和谐社会的构建都有着重要的意义。

——摘编自《放开户籍限制释放经济活力》

(1)结合材料一并联系所学知识,分析1958年国家出台限制农村人口流入城市的原因。

(2)结合上述材料,评析户口迁移制度与经济发展的关系。