材料一 1959年9月,赫鲁晓夫访美后,在苏联推动玉米的扩种工作。1960年,苏联玉米播种面积达到2800公顷,1962年又扩大到3700公顷,在日光不足的高纬度地区,农民也被迫种植玉米。1959—1962年,农产品的年均增长率仅为1.7%;1963年,则为负增长,按价值计算的总产量低于1958年的水平,国内的面包供应出现了严重困难。严重缺粮和缺饲料,导致苏联农场大量屠宰牲畜,结果使得肉、油、蛋及其他产品严重缺乏。到1964年,肉类产品在各地几乎普遍出现长时间脱销。

——摘编自陆南泉《苏俄经济改革二十讲》

材料二 勃列日涅夫上台后,在改革农业管理体制和发展农业方面采取了一系列措施,并于1969年制定了新的《集体农庄示范章程》。从1965年起,国家实行“固定收购,超售奖励”的办法。同时,大范围地提高收购价格。对庄员实行有保障的劳动报酬制度,对个体农牧副业发放银行贷款,减少税收,放宽私有牲畜头数,扩大拥有宅旁园地的居民范围,放松农庄市场价格。大量增加农业投资,用以解决农业机械化、化学化、电气化、水利化和土壤改良等。同时,注意建设农产品商品基地,加强农业技术人才的培养和农业科学技术的推广。1966—1970年,苏联农业总产值年增长率达4.2%,较1961—1965年提高1.9%。1981年,苏联的小麦、甜菜、土豆、牛奶等产量已居世界第一位,棉花、肉、蛋的产量居第二位,谷物产量居第三位。但是,苏联农业落后问题未得到根本解决,国家统得仍然过多,“吃大锅饭”问题仍然存在。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界史·现代史·下卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,简析20世纪60年代初苏联出现物资供应困难局面的原因。(2)根据材料二、概括勃列日涅夫农业改革的措施,并结合所学知识对其简要评价。

材料一 1953年9月,苏共中央全会决定采取重大措施,对农业实施改革。1953年下半年,苏共中央通过一系列改革农产品收购制度的决议;1954年2月,苏共中央全会又提出大规模开垦荒地的决定。以这两项措施的出台为标志,赫鲁晓夫启动了苏联农业的改革,农业成为赫鲁晓夫改革的突破口。1958年6月,苏共中央全会通过决议,决定对农产品的采购制度和采购价格进行全面改革。取消现行的义务交售制,改成统一的国家采购形式,并提高收购价格以给农民增加收益。赫鲁晓夫还注意给集体农庄放权以调动其生产积极性。但是由于急于求成,且赫鲁晓夫在全国盲目大搞种植玉米运动和垦荒运动,破坏了农业发展,农业改革成效不大。

—摘编自张喜德、蔡丹《赫鲁晓夫的改革开放对我国改革开放的历史启示》

材料二 农业合作化运动是中国为适应工业化需要,在1953——1956年间通过在农村地区普遍建立合作经济的途径,对小农经济进行社会主义改造的经济改革。中国共产党对农民进行了深入广泛的群众动员,使农业社会主义改造获得了广大农民的认同和支持。在此基础上,中共中央于1953年12月通过《关于发展农业生产合作社的决定》推进农业合作化的发展。根据中国农村的特点,采取了典型示范、分类指导、逐步过渡的办法,合作化运动发展得很顺利。到1955年底,全国半社会主义性质的初级农业生产合作社发展到67万个。这段时期,在实践中遵循了自愿互助的原则,利用互助协作的力量来发展生产力,因而得到广大农民的普遍拥护,农村经济以较快的速度增长,合作化运动取得了显著成效。

——摘编自李伟民《金融大辞典》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括20世纪50年代赫鲁晓夫农业改革的特点并分析其形成的原因。(2)根据材料二并结合所学知识,指出20世纪50年代中国农业社会主义改造的影响。

(3)根据材料并结合所学知识,谈谈你从中苏农业改革中得到的认识。

材料一 首先,力量对比的变化是赫鲁晓夫和平共处理论的前提条件,……二战后,东欧和中国社会主义政权的相继建立,使社会主义形成世界范围的体系,达到了世界领土的26%和人口的35%。第三世界爱好和平的中立和不结盟国家的成长壮大,使社会主义阵营在反对新战争和维护世界和平方面有了可靠的同盟军,国际舞台上开始出现由欧亚两洲爱好和平的社会主义国家和非社会主义国家组成的广大的“和平地区”。

其次,苏联经济和军事力量的增强是赫鲁晓夫和平共处理论的客观依据。苏联的第五个五年计划提前8个月完成……农业前景同样使人感到乐观……苏联军事力量也有明显增长,在核武装及共运载工具上的进展使苏联“掌握了抵制战争力量的东西。”

第三、武器的破坏力使核时代的和平共处有了更为迫切的必要性,它使人们重新思考把战争作为推行国家政策的工具的可行性。在这种情况下,强调防止战争及和平共处具有明显的人道主义性质。和平共处对人类命运和各国人民生命财产的关注使之有可能赢得广泛的支持。

——梁智华《论赫鲁晓夫和平共处的理论与实践》

材料二 苏联剧变的根本性原因是斯大林—苏联模式的社会主义制度以及体现这一模式的体制问题,也就是说,斯大林—苏联模式的社会主义制度由于弊病太多,已经走不下去了,已走入了死胡同,失去了动力机制。历史唯物主义的一个基本观点是,社会变迁的原因应该从社会经济与政治制度中去寻找。对苏联剧变的根本原因,亦应从制度中去寻找,而不能简单地归咎于某些领袖人物。……斯大林—苏联模式的社会主义是20世纪二三十年代特定历史条件下逐步形成的,后来不断巩固与发展,二战后还推行到东欧各国。在1933年完成了生产资料所有制的改造后,苏联在相当长一个历史时期里利用高度集权的政治经济体制保证了经济高速发展,在其第三个五年计划结束时,由一个落后的农业国基本上成为一个强大的工业国。但随着历史的发展,这种高度集权的体制模式的弊端也在发展,矛盾越来越突出,越来越阻碍社会经济的发展,离科学社会主义越来越远。

——陆南泉《苏联剧变的根本原因和中国应吸取的教训》

(1)根据材料一并结合所学知识,简述赫鲁晓夫和平共处理论形成的原因。(2)综合上述材料并结合所学知识,阐述苏联模式的两面性。

材料 新经济政策推行之初,党内外很多人都质疑:恢复市场、商品自由贸易等措施,会不会导致资本主义复辟?会不会冲击社会主义?列宁清醒地意识到存在这样的危险,他指出,新经济政策的实质主要是:

(1)国家掌握土地。

(2)也掌握生产资料方面的一切命脉(运输等等)。

(3)小生产领域中的贸易自由。

(4)在吸收私人资本(租让和合营公司)意义上的国家资本主义。

——摘自刘军等《关于列宁新经济政策的三大误读与正解》

根据材料,指出列宁认为确保资本主义因素不至于危害无产阶级政权的关键。结合所学,从调整国家与农民关系的视角,简述斯大林执政时期、赫鲁晓夫改革时期对农业的措施及其影响。

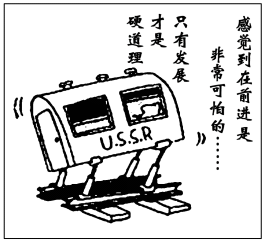

一则有关苏联的笑话,很难让人笑起来。这则笑话叫《领袖乘列车》,说的是“社会主义号”列车前进的过程中不断遇到“一截路轨不翼而飞”,领袖们的态度各不相同。列宁的办法是“发动群众”,斯大林的办法是“阶级斗争”,铁路终于较快修复了。历史的车轮继续滚滚向前。赫鲁晓夫气冲斗牛,他用不着去拼接路轨,而是下令用肩膀把火车头扛过去,把车厢甩下来。勃列日涅夫呢?他苦思冥想好一阵也想出了一个“奇招”:“我们大家下车,协力摇晃车厢,只要感觉到列车在前进就可以了。”戈尔巴乔夫路子也很野,他干脆从已走过的铁路上截下一段,铺到前面就解决了。叶利钦半路跳上车来,把车朝另一方向开去……

问题:

(1)“列宁的办法是‘发动群众’,斯大林的办法是‘阶级斗争’,铁路终于较快修复了。”这句话的含义是什么?

(2)赫鲁晓夫“下令用肩膀把火车头扛过去,把车厢甩下来”,有何深刻含义?

(3)结合材料和所学知识,分析勃列日涅夫是如何下令“协力摇晃车厢”的?

(4)戈尔巴乔夫“从已走过的铁路上截下一段”说明了什么道理?

(5)读完此故事,概括指出苏联之所以会出现“叶利钦半路跳上车来,把车朝另一方向开去”的根本原因是什么?

以上领导人在任时都领导苏俄(联)进行了农业方面的改革。

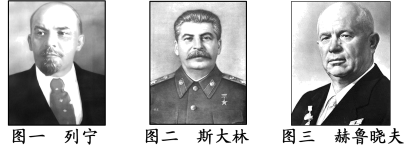

问题:(1)图一领导人在任时在农业方面先后采取了不同的措施,具体内容分别是什么?

(2)图二领导人是如何看待农业和工业关系问题的?为此在农业方面他采取了哪些措施?对苏联的社会主义建设造成了什么影响?

(3)图三人物改革时,在农业方面采取了什么措施?结果如何?

(4)从以上人物在农业方面的改革中我们可以得出什么认识?

材料一 在1953年苏共中央九月全会后,赫鲁晓夫采取了一系列鼓励发展个人副业的措施,主要包括:先降低庄员、职工向国家义务交售的定额,最后废除针对个人副业的义务交售制度。使个人副业的税率降低80%,等等。有人称之为一种使私人生产受益的“新经济政策”。1958年,苏联农业丰收。在苏共中央十二月全会上,赫鲁晓夫指出:苏联“在短期内克服了农业生产的落后状态”。“在经济方面最强大的集体农庄目前就已经能够满足集体农庄庄员个人对马铃薯、蔬菜,甚至是牛奶的需要。个人副业“将逐渐失去它的意义”。此后,逐步禁止城市公民个人饲养牲畜。

——摘编自陆南泉《苏联经济发展史简论与启示》

材料二 20世纪50年代,各级供销合作社大力宣传并帮助社队逐步组织起各项副业生产。江苏淮安农村供销合作社为配合农村的合作化高潮,从南通等地引进优食兔种,发放各地饲养;洪泽县成为江苏省长毛兔的基地县。就水果生产来说,广东省采取发放预购定金的办法解决农户生产资金短缺的困难。从1951年开始即组织农业技术队伍深入产区举办现场水果防治病虫害等技术训练班。1956-1958年,除每年安排水果生产专项化肥1万吨以外,省供销社还临时增拨化肥1580吨。各农村基层社一般设有综合收购门市部,除在门市部坐店收购外,还采取开物资交流会约时定点摆货摊、走村串寨、送货下乡、送货上门和利用代购代销员等方式进行收购,解决农副产品滞销问题。

——摘编自李攀《新中国农村供销合作社研究》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析20世纪50年代初期苏联改革个人副业管理制度的历史背景。

(2)根据材料二、概述20世纪50年代我国供销合作社扶持农村副业生产的举措,并结合所学分析其历史作用。

材料一

材料二 (安启年)苏共亡党的原因在于它未能成功的进行改革,这是全部问题的关键。赫鲁晓夫最先发动改革,但他为人鲁莽,改革过于随意,准备不足,不讲策略,很快失败。勃列日涅夫反对改革,因循守旧,失去了改革斯大林模式、创新社会主义制度的历史机遇,使各种问题不断积累,日益严重。戈尔巴乔夫的改革执行了错误的方针,导致国家解体,共产党下台。历史地看,苏联共产党要么反对改革,要么沿着错误的方向改革。

——吴恩远等、陈叶军采访整理《苏联解体的历史反思》

材料三 “美国曾在苏联周围建立了60多个电台,用苏联各民族语言全天候对苏广播……苏联那些多年来在西方‘声音’教育下成长起来的亲西方的自由主义知识分子认为,美国和西方国家的‘道德和政治’高于苏联。苏联领导人所有的外交活动,都被解释成‘极权主义’的苏联同‘自由的’西方的对抗。”

——程恩富、丁军《苏联剧变主要原因的系统分析》

(1)对比材料一中图片1和图片2,你发现有什么明显不同?(2)根据材料二、三并结合所学知识,概括回答苏联解体的原因有哪些?

(3)指出社会主义国家改革应从苏联历史发展中吸取的教训?

材料一 苏联共产党……一直关心重工业的优先发展,因为重工业是发展社会主义经济一切部门、加强我们祖国的国防、增进人民福利的基础。这就是我们党的总路线,它经过苏维埃国家发展的一切经验的考验,符合人民的切身利益。苏联共产党今后也要十分坚定地贯彻这条总路线。

材料二 党中央委员会在几次全体会议上已经揭露了农业领导上的严重的缺点和错误,并且制定了提高谷物和畜产品产量的大规模的计划……为了认真改进对农业的领导,必须使我们的干部注意经济问题,注意减少生产中所花费的劳动,现有的材料表明,我国生产一公担牛奶和肉类所花的劳动要比美国多得多……

——摘编自《赫鲁晓夫代表苏联共产党中央委员会向党的第二十次代表大会所作的总结报告》(1956年2月14日),齐世荣总主编,张宏毅主编《当代世界史资料选辑》第1分册

(1)根据材料一并结合所学,分析苏联优先发展重工业的原因有哪些?(2)根据材料二并结合所学,归纳苏联模式的弊端,并列举赫鲁晓夫农业改革的措施。

(3)结合以上材料,谈谈苏联社会主义道路的探索对我国社会主义建设的启示。

关于斯大林的评价问题

| 年代 | 评论者 | 对斯大林的评价 |

| 1950 年代 | 克伦斯基 (俄国资产阶级临时政府总理) | 斯大林使俄罗斯从灰烬中振兴起来,使它成为一个伟大的强国,粉碎了希特勒,拯救了俄罗斯和人类。 |

1953 | 莫洛托夫 (时任外交部长) | 斯大林这个不朽的名字将永远活在我们心中,活在苏联人民心中,活在所有进步的人类心中。 |

| 1956 | 赫鲁晓夫 | 斯大林违背集体领导原则,破坏法制……应对卫国战争初期苏军的失利负责、应对农业危机和对外政策的失误负责。 |

| 1959 | 丘吉尔 | 对俄罗斯万幸的是,在她经受艰难考验的年代里,领导她的是天才而且坚韧不拔的统帅约瑟夫·斯大林。他是一位杰出的人物,赢得了他所生活的我们这个残酷时代的敬仰。 |

1969 | 勃列日涅夫 | “在理论上和政治上犯过错误”,他“背离列宁的集体领导原则和党内生活准则,过高估计个人的功劳,相信自己绝对正确,结果出现了没有理由地限制民主和粗暴破坏社会主义法制”,以及“没有根据地迫害”党、政、军干部的现象。 |

| 1989 | 戈尔巴乔夫 | 斯大林时期所形成的政治体制是“僵化”的集权体制,导致社会生活“过分国家化”、国家机构“官僚化”、人的思想“单一化”…… |

——据《曾影响苏联和世界的斯大林,世界名人怎样评价他?》等

根据材料,对斯大林正反两方面的评价作出合理解释。