材料一 19世纪70年代以后,随着留学生和驻外公使的派遣,身处异域的中国人越来越认识到国歌的重要,并开始向清政府提出制定国歌的建议。几经周折,清政府于1911年10月4日正式公布国歌《巩金瓯》,下令颁行全国,歌词如下:“巩金瓯,承天帱,民物欣凫藻,喜同袍,清时幸遭。真熙腺,帝国苍穹保,天高高,海滔滔。”歌词大意为:“承蒙上天庇佑,当保牢疆土。老百姓们都欢欣鼓舞,庆幸生于清平盛世,真是幸福吉祥,心情舒畅。大清帝国有上苍保佑,会像苍天一样不会塌下,像大海一样不会枯干。”

——歌词摘编自刘锦藻撰<清朝续文献通考》

材料二南京临时政府教育部于1912年2月发布了一则公告,向社会征集国歌歌词,并于2月25日刊登了一份应征作品,歌词如下:“亚东开化中华早,揖美追欧,旧邦新造。飘扬五色旗,民国荣光,锦绣河山普照。吾同胞鼓舞,文明世界,和平永保。”经临时政府批准定位中华民国临时国歌,颁行全国。

——歌词摘编自《临时政府公报》1912年2月25日,第22号

(1)根据材料并结合所学知识,概括该歌词反映了清政府怎样的政治理想,该政治理想是否能实现,并说明原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析当时中国社会发生了怎样的变化。

材料一 我认为从唐到宋还是经历了很大的改变。我们现在拿唐的750年与宋的1050年做一个比较。我们会发现:从外交关系上,唐有霸权,在北方唐以外没有国家,只有少数民族,而到了宋代,中国的外交关系就不一样了,是一个多元化的世界,有宋、辽、夏、金;另外,唐时有1/8—1/4的人口在南方,而宋朝时则有1/2的人口在南方,南方却变成了一个多元化的地方,有多个政治、经济、文化中心,有多种语言;唐朝首都是一个典型的administrative city,是政治的,而宋则是经济中心变成了首都;宋的人口是唐的两倍,货币数量是唐的二十倍,这都说明了商业经济、市场经济的发展;技术方面,宋朝还有了印刷、火药、指南针,这三个技术都是非常重要的;从社会方面,唐朝人的社会地位还是要看血统、身份,而宋朝人的社会地位则是看教育文化,科举制度被扩大,其重要性在社会中也越来越大。宋朝99%的学生考不上,可这些人还算是士人,仍是国家的精英,士人中做官的人只是一小部分。到了13世纪中叶,参加科举考试的人有45万人,但只有500人得到进士。

——包弼德《唐宋巨大历史变迁的现代意义:对nation观念的重新思考》

材料二 1500年前后,西欧发生了一系列事件,这些事件为一种新的文明开辟了道路,这就是现代化的准备阶段。1500年前后,许多事指向农业文明的解体,比如说,农奴制解体解放了人身,文艺复兴解放了人的精神,宗教改革解放了人的思想,地理大发现则把人推向全球,第一次把世界连成一个整体。在这个过程中,民族国家的出现改变了这种状况,它就把自己的疆域封闭起来,使它与外界隔离,致力于自身的发展,而不顾基督教大世界中其他兄弟的景况如何。事实上,在多数情况下,民族国家总是以牺牲别人为代价的。这样,原先基督教大世界中社会经济状况基本拉平的情况就消失了,代之出现的,是某些地区发展起来,其他地区则相对落后。因此,可以说,民族国家的出现标志着现代化的起点,发展与社会的根本变迁都是从这里开始的。

——钱乘旦《世界近现代史的主线是现代化》

(1)根据材料一并结合所学知识概括唐宋历史变迁的原因。

(2)根据材料二,分析1500年前后西欧社会向近代化转型所做的准备,并结合所学知识指出唐宋历史变迁和西方社会变迁的实质差异。

材料 民主的本质是人民的统治,宪政的本质是对权力进行限制。近代早期,英美等国家通过宪政和民主的联结构建了有秩序的现代政治文明;而后现代化国家却在移植西方政治制度时出现了视野性遮蔽,将社会转型引向歧途。今天,一方面,我们应该认识到宪政和民主的联结是英美实现政治现代化的原因;另一方面,由于在无“文化亲缘性”的国度进行制度移植具有失败的必然性,我们应重斯审视自身传统,建设与宪政民主功能相同的制度。

——摘编自王雪梅《后现代化国家社会转型路径的选择一以宪政和民主联结为视角》

从材料中提炼一个主题,并结合所学的中国近现代史知识予以阐述。(要求:主题明确史论结合,言之有理。)

材料一 曾居于世界领先地位的中国古代科技是在中国传统文化的背景下萌芽并发展起来的,因而必然会受到以儒家文化为主流的中国传统文化的影响。从根本上说,古代科学家研究科学的三种动机,即出于国计民生的需要,出于“仁”、“孝”之德,出于经学的目的,都是围绕着儒家的价值观而展开的。由于古代科学家从事科学研究的基础知识甚至一些专业基础知识来源于儒家经典,因此,在科学研究以及科学著作中,大部包含某些现成的、普遍适用的儒学理论及诸如“气”、“理”之类的儒学概念。古代的科学研究由于与儒家的经学研究有许多相似之处,都是围绕着前人的著作而展开的,所以一直有尊崇经典的传统。尤其是,明清之际,西方科学传到中国,当时中国的科学家大都持“西学中源”的观点。并且采取引中国古代经典解释西方科学的方法进行研究。这一科学研究方式依然是承袭了儒学的经学方法。

——摘编自乐爱国《论儒家文化对中国古代科技发展的影响》

材料二 在西方学者看来,人文主义对西方近代科学的诞生产生了决定性影响。人文主义的核心就是提倡人性,鄙视神性;崇尚理性,鼓吹个性解放和人的自由。在这种思想的激励下,人们的研究重点逐渐从宗教神学的思辨问题转向人生和社会所面临的现实问题。由于受人文主义的影响,欧洲各国不仅创办了许多学校,而且学校里所讲授的内容同样受人文主义的影响。人文主义的教育观和教育内容不仅培养出了大量的艺术家、哲学家、思想家、政治家、历史学家,同时也培养出了一大批一流科学家。同时,开放的民主政治制度和宽松自由的学术氛围也是促进科学繁荣的重要条件。而这些正是人文主义传统所结出的果实。近代科学探索自然界奥秘的方法也同样是在人文主义思潮的影响下诞生的;先是以观察和实验为基础的经验方法。后来是经验方法和逻辑方法(数学方法)的结合。

——摘编自钱兆华、申玉香《人文主义对西方近代科学诞生的影响》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,指出儒家文化对中国古代科技发展与人文主义对西方科学发展所发挥的相似作用,并说明其对科学及社会发展产生的不同影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析阻碍古代中国科技发展成为近代科学的历史因素。

材料现代化时代开始之初,好像是这样认为:除了欧洲国家及其属地之外,要想现代化,即依靠科学技术实现大转变,把一个以农为主、人均收入低微的社会变为工业化、城市化的社会,那么,这个国家将是中国。实际上,从成熟和发展的任何标准来看,中国的文明至少有2000年的历史,即便不是世界上首屈一指的,也是居于领先地位中的一个。它幅员辽阔,人口众多,举世无双。在历史上,中国人善于融化别的民族,吸收其思想。但是,当现代化模式开始在世界上出现的时候,中国不仅没有跻身于先进行列里,而且隔一个世纪之后,也没有任何迹象表明它是一个成功的后来者。

———摘编自[美]吉尔伯特.罗兹曼《中国的现代化》

(1)根据材料,概括作者有关中国的主要观点。

(2)结合所学知识,对材料中作者的任一观点加以评析。(任意一点或整体,赞成或反对,持论有据,论证充分,表述清晰)

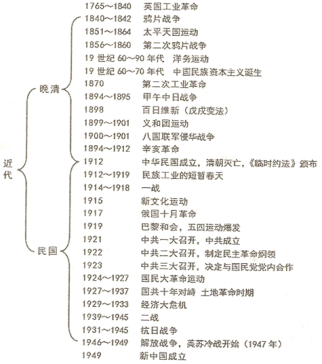

材料 下面是近代大事列表。

从表中提取一项中外关联的历史信息,自拟论题,并结合所学知识予以说明。(要求:写明论题,中外关联,史论结合。)

材料一 明中后期的民众服饰突破整齐划一、等级界限的规定,奢靡之风不断出现,从嘉靖朝到天启朝政府禁奢令就达到了55条。官员们穿着贵族所拥有的蟒服、飞鱼、斗牛等服色。在江南,有能力消费的富民穿上了高级鲜艳的丝织品并佩戴昂贵的珠宝翠玉,在纹样、色彩与用料上模仿官员服色。同时青楼妓女、戏班戏子的装束却成为上流妇女仿效的时象。部分有市商背景的人认为追求物质上的享受是人性的本然,同时还可以带动消费和生产。但是民间“富贵女子必缠足”“丐户不得缠足”观念使“大脚”成为下层劳动阶级或贱民的标志,服饰上官与民、士与庶的边界依然存在。

——摘编自张志云《明代服饰文化探徽》

材料二 16世纪的英国社会流行追求个性解放,人们摆脱了教会掩盖形体美的着装模式,充分展示人的自然美,这种观念的转变,在着装上体现为对奢侈服饰的狂热追求,都铎王朝多次颁布抑奢法,明确规定社会各等级人们服饰的质地和颜色,以维护尊卑有序的等级制度。清教徒们则提出所有服饰都要体现正派与端庄、注意节制和谦虚的同时还保持民族特色。但这无法阻挡人民把剩余产品交换成漂亮时尚的服饰,在最公开的场合展示以赢得周围人的尊重。17世纪中后期民众争相购买印度鲜艳舒适的棉布服饰,随着本地棉纺织业兴起,英国社会的服饰逐步变得一致简约实用,不再有明显等级特征。

——摘编自谭赛花(16一18世纪英国的服饰与社会变迁》

(1)根据材料一、二,结合所学知识,指出16、17世纪中英两国服饰流行上的相同特点。

(2)根据材料一、二,结合所学知识,指出16、17世纪中英两国服饰流行特点的不同,并分析产生这些不同特点的原因。

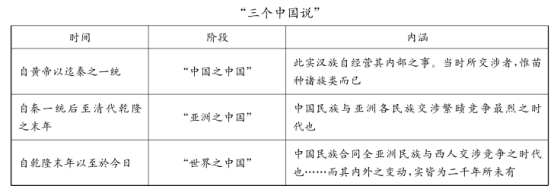

材料

——摘编自唐辉《中国对外关系的发展历程考述一以梁启超先生的“三个中国说”为考察中心》

根据材料,就其中一个或多个阶段,谈谈你对梁启超“三个中国说”的理解。(要求:观点明确,表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰。)

材料一 16世纪中叶,耶稣会士为在中日两国打开传教局面,遂以西医为百姓疗疾来赢得人心。明末清初,耶稣会士向中国译刊一大批西医著作,向国人初步介绍了西医解剖学、药物学等知识。此后,西医在中国渐趋实用。康熙帝任用传教士为其治疗心悸症和上唇生瘤,获得奇效。在民间,一些传教士也为老百姓治病。但总体上西医在中国影响不大。西医最初在日本传播时,传教士深入民间行医含药,颇得民心,很多倾慕西医者受洗入教。此后,以兰学(指经荷兰传入日本的西洋学术)为代表的西医著作大量传入日本,从理论上丰富了日本人对西医的认识。

——摘编自田毅鹏《西医在中日两国传播的历史比较》

材料二 19世纪中叶以后,西医在中国日益广泛而深入地传播开来。许多传教士在华行医、建立医院、开办医学校、翻译医学书籍和出版医学刊物。洋务运动时期,清政府开始官派留学生,1872~1875年选派120名幼童赴关留学,其中有5人从事医学工作。明治维新后日本西医发展很快,不少中国留学生在日本间接吸收了西医知识。19世纪70年代以后,一些清廷官员和洋务人士(如荣禄、李鸿章等)体验到了西医的功效,就带头或动员富商捐资教会医院,各地受医人数大为增加020世纪初,中医人士开始自发地学习西医,西医影响逐渐超过了中医。

——摘编自郭剑波《论近代“西医东渐”的途径与反响》

(1)根据材料一,概括西医在中日两国传播过程中的不同点。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析西医在近代中国迅速传播的背景并分析其对中国社会的影响。

(3)近年来在英美等国掀起“中医热”,世界卫生组织也将在2019年把中医纳入全球医学纲要。请谈谈对这一现象的看法。

材料一:北宋汴京和南宋临安,既是当时全国的政治、军事中心,又是全国性的商业经济中心。像汴京“八荒争凑,万国成通,集四海之珍奇,皆归市易”,当时汴京城里有不少大型定期交易场所,.而临安城中的行业组织就有414个,这些行业或相对集中在一定区域,或分布在各个街市。宋代以前,太湖流域的县城大多只是小规模的政治据点,至宋代,它们逐新发展成为具有一定规模的经济和社会中心,宋代因工商业发展而出现的地区性经济中心城市更是遍及全国,如京兆(今西安)、西京(今洛阳)、福州、广州等,宋代城市格局由封闭转向开放,经济职能增强,城市经济空前繁荣。

——摘编自郭学信《论宋代城市发展的时代特征》

材料二:中世纪西欧城市的出现主要是经济自然发展的结果。城市最早的手工业是为满足城镇及周边乡村居民日常需要的,如铁器制作、皮革珠制和皮具是其基本行业,城市是农产品与城镇手工业产品相交换的场所,乡村的部分农产品也通过城布运往外地市场,农村居民所需的外地商品,也主要从城市市场上取得。如,瑞士莱因菲尔登城的外来商品中,有来自阿尔萨斯的葡萄酒,萨尔茨堡和洛林的盐,在城市工商亚发展基上形成的商品货币关系,以极强的渗透力,对农村经济形成了前所未有的侵蚀和瓦解,引起了农奴制和庄因制的解体和崩溃。同时,还从法律道德、社会意识、大众心态等社会生活各个层面对乡村施加着深刻影响。

——摘编自刘景华《中世纪西欧城市与城乡关系的转型》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括宋代城市的特点。

(2)根据材料一、二,指出中世纪西欧城市与宋代城市的不同点,并据此分析城市在推动西欧社会发展方面的积极作用。