材料一 在中国传统伦理文化中,诚信属于一种由人格信任、亲缘(熟人)信任所构成的道德范畴。诚信是人的立身之本,是人之所以为人的一个道德标准;诚信是人际交往的伦理基础,“熟人有信”,以诚信为本,才会事业有成;诚信是立国之本,是一种德政和德性的要求。孔子说:“上好信,则民莫敢不用情。”荀子说:“禹、汤本义务信而天下治;桀、纣弃义背信而天下乱”。中国传统诚信对人而不对事,具有人伦等级性;多重“义”轻“利”,是个人追求的一种精神境界;通过荣辱感、信念、良心等内部力量来自我要求与克制,完全是一种源于内心的自我约束与高度自律。诚信成为中国传统伦理文化中立人、立业,立国之本,成为家国同构的“礼治”文化的组成部分,反映的是以宗法家族关系为支柱的熟人社会的道德要求。

——摘编自涂永珍《中西方“诚信”文化的差异及其现代整合》

材料二 西方传统文化对诚信的理解统一于西塞罗的定义,“诚”即个体的诚实品性,诚实是诚信的基础,它要求个体对事件信息作完全和真实的披露。人们为了保护自己及其自己的财产而通过社会契约结合为社会,为此要承担彼此承认他人之所有权的义务,这大量体现于罗马法中已建立的诚信契约制度。在诚信契约中,债务人不仅要承担契约规定的义务,而且必须承担诚实、善意的补充义务。彼此的“诚信”适用于所有人,有利于保障个人平等权利和维护社会公平正义,诚信观念的经济价值得到普遍认同,超越了道德范畴而有法律和秩序的属性。

——摘编自江平、程合红《论信用——从罗马法到现代社会》

(1)根据材料并结合所学知识,比较中国与西方传统“诚信”文化上的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中西方传统“诚信”文化产生的社会背景及其共同的历史价值。

材料一 维多利亚时代(1837-1901年)是英国发展的黄金时期。这个时期形成的社会风尚对英国社会产生了十分重要的影响。在维多利亚时代,财富的分配始终不均,贫富对比十分明显。

贵族是社会的上层,土地仍是重要的财富,贵族在政治上也占上风,文化方面贵族的影响也十分大,英国社会有一种向上看的风气,下层模仿中层,中层追随上层,贵族的价值起表率作用,而维多利亚女王则是这种表率的典范。在维多利亚时代,中等阶级一直呈上升趋势,他们的队伍始终在扩大,他们也有独特的生活方式,家中有较好的摆设,有艺术品点缀其间,而且都有女仆。这个时期也是妇女地位最低的一个时期,当然,这也是当时整个西方世界都面临的问题。1851年,英国在水晶宫举行了第一届世博会,它的富庶使新老世界为之瞩目。

总之,维多利亚时代在经济上高度繁荣,文化上辉煌灿烂,它的确是英国历史上值得称颂的一个时代。

——摘编自钱乘旦、许洁明《英国通史》

材料二 民国与中国历史上的魏、晋、元、明诸朝一样,都是社会风尚大变革的时期,而民国较之以往任何时代都要更深刻彻底。在中国历史上,上层阶级大规模有意识地改良风俗,除旧布新,而且达到明显效果的,应是在民初时期。可以说,中国风俗史的古代与现代之划分,是以这一时期为标志的。此后,中国风俗的现代意味才逐渐增浓,并不断得到强化。民国风俗的现代化,一方面是无情地革除残害人性的封建陋俗,一方面是大量国外习俗的直接植入。

如此,出现了民族性与国际化时尚并存的局面,二者的逐步融合恰恰是民国风俗现代化的进程。

——摘编自万建中《民国风俗演进的时代特征》

(1)根据材料-并结合所学知识,概括维多利亚时代风尚的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析民国社会风尚大变革的特点,并分析其影响。

在世界文明古国中,希腊是最早产生戏剧的国家。早在公元前五世纪,古希腊戏剧就进入它的成型和成熟阶段。古希腊戏剧有悲刷、喜剧、“萨堤洛斯剧”(羊人刷)和“模拟剧”;戏剧的结构完整严密,例如希腊悲剧,一般通过开场、进场、戏剧场面(三至五个)和退场四个部分表演一个曲折完整的故事。古希腊戏剧演出的剧场,宏大精美,比如现存的雅典酒神剧场,可容纳一万四千人左右。尤其是,产生了众多的戏剧作家和作品,出现了世界普遍公认的伟大戏剧家和不朽名著。

——摘编自曹文心《古希腊戏剧早熟与中国戏剧晚成的原因》

京剧诞生于晚清的咸丰、同治年间,即距今约150年之前。它是在中国戏曲发展到巅峰时期。在清代由皇家知识分子和众多艺术家共同创造的文化工程,做到了化徵、汉、昆、梆诸剧及胡汉夷狄众乐为一体。京剧的内容主张文以载道,剧情多以形象地宣传道德、高台教化为主。形式上继承了传统美学“有无相生”“主象尽意”的写意性。程式性的表演以夸张和象征的方式展示出中国古代社会对善恶关丑的道德取向。强调整体美感的中国京剧形成了与各国戏剧迥然不同的独特艺术风格,是被世界公认的三大戏剧流派之一。

——摘编自吴江《中国京剧文化》

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括古希腊戏剧和中国京剧的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,说明两种戏剧产生的社会背景及其共同的历史价值。

材料一 新文化运动前,在救亡图存的时代洪流中,西方宪政思想被看作能够使中国摆脱积贫积弱局面的良药开始为中国人所日益重视。早期主要受英国“立宪政体”的影响,把宪政理解为民权与君权的结合;后期倡导“民权主义”,强调政权和治权分离。孙中山先生主张的“五权宪法”是中国资产阶级宪政主张的集中体现。在这一时期的宪政思想传播过程中,中国的先知先觉者往往将西方的宪政制度置于中国传统文化背景之中,在中国传统文化资源里寻求西方宪政制度的理论支点和历史论据。如康有为在论述中国开设国会的必要性时强调:“盖吾国君民,久皆在法治之中……今各国所行,实得吾先圣之经义,故以至强。”孙中山则指出:“共和者,我国治世之神髓,先哲之遗业也。”但这一时期的宪政努力,把注意力完全放在了“国家富强”的根本目的之上,而像自由、控权、保障人权这样的真正的宪政核心价值理念,终究要湮灭于国家利益的追求之中。

——摘编自李小康:《近代中国宪政道路的选择与反思》

材料二 五四的激进民主派开始超越对西方具体宪政制度的盲目崇拜,他们在不妥协地反传统、抛弃“托古改制”的模式,致力于以观念变革为内容的新文化运动,宣扬民主理想、民主价值等新理念。在文化借鉴上,则隐去了纵向的民族传统继承,而专事横向的外国文化移植。

——摘编自陈家刚:《试论近代中国民主追求的三次抉择》

材料三 中国近代宪政运动中的宪法文本大致可分为四种类型:一是当政者为应对时局被迫制宪以维护自己摇摇欲坠的统治地位的产物,最典型的是晚清政府颁布的《钦定宪法大纲》。二是革命者为巩固革命的胜利成果而进行制宪的产物,如《中华民国临时约法》。三是当政者为建立和维护自己的独裁统治而主动进行制宪的产物,如袁世凯时期制订的《中华民国约法》。四是民主派的长期制宪势力和当政者欺骗舆论二者结合的产物,如蒋介石1947年为敷衍国内外民主进步力量而颁布的《中华民国宪法》。

——摘编自孙振庆:《传统文化对近代宪政观念的影响初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括新文化运动前近代中国宪政运动的主要特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出新文化运动时期中国宪政运动出现了哪些变化,并简析其变化的主要原因。

(3)根据以上材料并结合所学知识,简要评价近代中国的宪政探索。

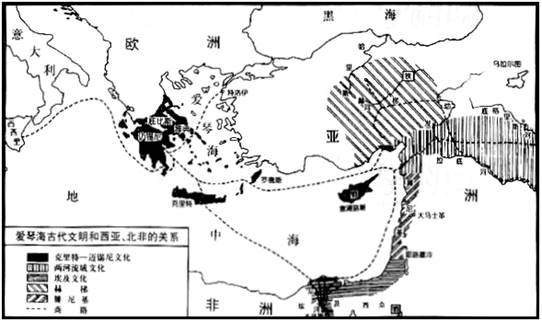

材料一

——摘自马克垚《世界文明史》

材料二 16~18世纪,来自欧洲的大批传教士到达中国,他们把西方的科学知识引进中国,又把中国的典籍翻译、介绍到欧洲。18世纪,巴黎出版了欧洲汉学的三大名著,欧洲兴起了史无前例的“中国热”。当中国的园林建筑、茶叶瓷器、书籍戏曲、儒教哲学在欧洲大行其道的时候,来自欧洲的望远镜、水平仪等现代仪器,摆进了康熙皇帝的寝室。

正是在西方借助东方、欧洲借助中国完成对旧制度的现实批判和对新社会的思想启蒙,为欧洲自身的破茧成蝶准备条件的时候,欧洲人对东方的认识,悄然发生变化。肯定、景仰的维度向否定、批判的维度转化,欧洲从马可·波罗时代开始的连续五个世纪对中国的崇拜与美化渐行渐远了。这一认识在19世纪达到顶峰。

——摘编自许平《欧洲人东方认识的拐点》

材料三 古今中西的几大文明,各有特点,但这些特点完全不应成为互相敌视的原因,倒恰好是彼此借鉴的理由。……任何一个文明,不论有多古老,有多特色,也必定含有与其他文明共享的一些价值理念,否认这一点,就无法参与全球精神财富的大循环。

——摘自《南方周末》

(1)根据材料一,读图指出爱琴海古代文明与其他文明的关系。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要说明欧洲人对中国的认识由肯定转向否定的原因。

(3)根据以上材料,结合所学知识,分析指出影响人类文明交流的因素及其启示。