材料一 在中国传统伦理文化中,诚信属于一种由人格信任、亲缘(熟人)信任所构成的道德范畴。诚信是人的立身之本,是人之所以为人的一个道德标准;诚信是人际交往的伦理基础,“熟人有信”,以诚信为本,才会事业有成;诚信是立国之本,是一种德政和德性的要求。孔子说:“上好信,则民莫敢不用情。”荀子说:“禹、汤本义务信而天下治;桀、纣弃义背信而天下乱”。中国传统诚信对人而不对事,具有人伦等级性;多重“义”轻“利”,是个人追求的一种精神境界;通过荣辱感、信念、良心等内部力量来自我要求与克制,完全是一种源于内心的自我约束与高度自律。诚信成为中国传统伦理文化中立人、立业,立国之本,成为家国同构的“礼治”文化的组成部分,反映的是以宗法家族关系为支柱的熟人社会的道德要求。

——摘编自涂永珍《中西方“诚信”文化的差异及其现代整合》

材料二 西方传统文化对诚信的理解统一于西塞罗的定义,“诚”即个体的诚实品性,诚实是诚信的基础,它要求个体对事件信息作完全和真实的披露。人们为了保护自己及其自己的财产而通过社会契约结合为社会,为此要承担彼此承认他人之所有权的义务,这大量体现于罗马法中已建立的诚信契约制度。在诚信契约中,债务人不仅要承担契约规定的义务,而且必须承担诚实、善意的补充义务。彼此的“诚信”适用于所有人,有利于保障个人平等权利和维护社会公平正义,诚信观念的经济价值得到普遍认同,超越了道德范畴而有法律和秩序的属性。

——摘编自江平、程合红《论信用——从罗马法到现代社会》

(1)根据材料并结合所学知识,比较中国与西方传统“诚信”文化上的不同之处。

(2)根据材料并结合所学知识,分别说明中西方传统“诚信”文化产生的社会背景及其共同的历史价值。

材料一十七八世纪是“东学”西传的时代。中国文化的传入使欧洲学者开始认识到,欧洲的基督教文化并不是世界上最早和唯一的文化,东西方各民族不仅都有自己的文化,而且都具有自己的独立价值。孟德斯鸠在《论法的精神》一书中对中国有不少批评,但他仍然肯定中国文化是一种独立文化,有自己的优点。伏尔泰态度更鲜明,他认为中国文化具有宽容的品格,优于基督教文化,主张利用中国文化建立起中国式的“理性王国”。

——摘编自陈浮《明清之际中国文化在西方的传播与影响》

材料二晚清的知识精英译介西方著作是为了实现他们富国强民的政治目的和政治理想。严复的《天演论》并没有照实翻译而是有选择有取舍地译介赫胥黎《进化论与伦理学》的前半部分关于生物进化的内容,删去了后半部分有关伦理学的内容。林纾翻译的《黑奴吁天录》是要借黑奴的悲惨命运警醒国人。梁启超译介的《佳人奇遇》是为了宣传弱小国家救亡图存的复国运动。他认真对比了马丁·布伯和马丁·路德翻译的两个《圣经》译本,发现无论从翻译技巧还是译本的文学价值来看,两个译本都堪称优秀之作,但两部译作问世后均遭到不公正批判,而林纾的第一部译作《巴黎茶花女遗事》刚出版就打动了中国读者的心,被称为外国的《红楼梦》,博得严复、康有为等人的高度赞扬。

——摘编自朱庆《政治文化视野中的晚清翻译》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,分别概括指出“东学”西传及晚清翻译活动的重大社会背景。

(2)根据上述材料并结合所学知识,就中外文化交流谈谈你的认识。

材料 “振兴中华”这一口号源自于孙中山1894年11月为兴中会起草的章程。孙中山指出:“方今强邻环列,虎视鹰瞬……蚕食鲸吞,已效尤于接踵;瓜分豆制,实堪虑于目前”“亟拯斯民于水火,切扶大厦之将颂”,郑重空告“本会之设,专为联络中外有志华人,讲求富强之学,以振兴中华、维持国体起见。”1938年6月1日,东北抗日联军第1路军总司令兼政委杨靖宇创作了著名的《东北抗日联军第一路军军歌》,歌词中写道:“一切的抗日民众快奋起……英勇的同志们前进吧,打出去日本强盗,推翻“满洲国”,进行民族革命正义的战争,完成那民族解放运动。”1940年2月,杨靖宇壮烈牺牲。

1950年初,华罗庚毅然放弃了美国伊利诺斯大学终身教授的职位和优渥生活,克服重重团难四到刚刚诞生的新中国。他为中国数学的发展作出了无与伦比的贡献,被誉为“中国现代数学之父”。回国途中,他发表《致中国全体留美学生的公开信》:为了抉择真理,为了国家民族,为了为人民服务,我们应当回去……为我们伟大的祖国的建设和发展奋斗。

1981年3月,北大学生喊出了“团结起来,振兴中华”的口号,这一直白却饱含力量的口号传遍大江南北,成为80年代激励中国人奋发困强的磅碍精神力量,在城镇,在乡村,不少商店、工厂以“振兴”“振华”命名,在历次国庆游行的队伍中,“振兴中华”也是最响亮的口号之一。

根据材料,谈谈你对“实现中华民族伟大复兴”这一历史命题的理解。(要求表述成文,持论有据,论述充分,逻辑清晰)

材料一 1919—1920年部分报刊文摘

| 1919年3月,《晨报》发表的《俄罗斯之研究》指出:这回俄罗斯革命,总算是二十世纪一桩大事。那些过激派的举动,究竟是祸是福,总应该大家细细的研究。 |

| 1920年春,《申报》转载的《苏俄第一次对华宣言》宣布:废除帝俄与中国、日本、协约国签订的一切秘密条约。帝俄政府在中国东北以及别处,用侵略手段取得的土地,一律放弃,废除帝俄在中国的领事裁判权和租界,放弃庚子赔款的俄国部分…… |

| 1920年6月,《国民》杂志发表的《社会主义在中国应该怎么样运动》指出:俄国社会主义运动的起因、革命力量、革命手段与中国国情完全相同。并强调中国应该走社会主义道路,由“经济改造”到唤起“觉悟”是建立新社会的路径。 |

材料二 中国共产党在领导人民革命的过程中,积累了的丰富经验,锻造出了有效的克敌制胜的武器。毛泽东指出:“统一战线、武装斗争、党的建设,是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝,三个主要的法宝。”

(1)结合材料一和所学,分析中国先进知识分子选择走俄式社会主义道路的原因。

(2)为何毛泽东说“统一战线、武装斗争、党的建设,是中国共产党在中国革命中战胜敌人的三个法宝”?结合新民主主义革命时期的史实,对此做出说明。要求:从以上“三个法宝”中任选其二,进行说明,史论结合,逻辑清晰。

5 . 材料 今天的中国已经是一个把“民族国家”与“文明国家”融为一体的“文明型国家”,是一个把“民族国家”和“文明国家”的长处结合起来的国家,这本身就是一个奇迹,体现了中华文明的巨大整合能力。文明型国家有以下理念:实事求是、民本主义、整体思维、政府是善、民心向背、选贤任能、兼收并蓄、推陈出新、和而不同、良政善治。

-----摘编自张维为《文明型国家》

根据材料并结合所学知识,从材料中自选一个论题,并展开论述。(要求:论题明确,逻辑清晰,史实准确,论述充分)

材料

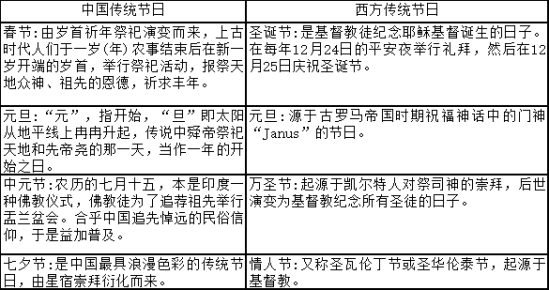

——根据《中西方传统节日文化背景差异浅析》整理

根据材料提取信息并自拟一个论题,结合所学知识,加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

| A.西方文化及宗教的先进性 | B.拉丁美洲地区文化多元共存 |

| C.文化与宗教信仰自然选择 | D.上层建筑与经济基础相适应 |

材料 明末以来,在利玛窦等人的影响下,中国人开始真正地了解世界,涌现出以徐光启等为代表的第一代放眼看世界的先进中国人。他们与利玛窦等人合作编译各种欧洲科学著作,向国人普及新的科学理念,一时间钻研西学蔚然成风。16世纪的中国出现了一场文化伦理革命,其先锋“并不是出国考察者,因为谁也不能走出帝国之外去异邦寻求这些科学,他们只是译者或编者,是他们让读者得以接触外来的著作”。在中国儒家哲学被广泛介绍到欧洲的同时,中国的历史、地理以及科技、文学也在欧洲广泛流传开来。1735年在巴黎刊印的《中华帝国志》被誉为“中国百科全书”。法国百科全书派启蒙学者与德国、英国的知识界均以此书作为了解中国的重要材料 。欧洲启蒙学者多是开明君主专制论者,中国历史上传统的仁君统治成为启蒙思想家们追求的社会楷模。霍尔巴赫主张以德治国,他公然宣称“欧洲政府必须以中国为模范”。

——据冯天瑜等《中华文化史》整理

根据材料并结合所学知识,评析材料中关于中西文化交流的观点。(要求:观点明确,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料 《东方杂志》“新年的梦想”征文活动

1932年11月,《东方杂志》发起“于1933年新年大家做一回好梦”的征文活动。旨在征求两个问题的答案:第一,先生梦想中的未来中国是怎样?第二,先生个人生活中有什么梦想?

主编胡愈之在征稿信中说:“在这昏黑的年头,莫说东北三千万人民,在帝国主义的枪刺下活受罪,便是我们的整个国家、整个民族也都沦陷在苦海之中。……我们诅咒今日,我们却还有明日。假如白天的现实生活是紧张而闷气的,在这漫长的冬夜里,我们至少还可以做一二个甜蜜的舒适的梦。梦是我们所有的神圣权利啊!”

征“梦”活动反响热烈,截止到1932年12月5日,《东方杂志》共收到回函160余封。1933年元旦,《东方杂志》第30卷第1号推出“新年的梦想”专栏,发表了老舍、郑振铎、柳亚子、邹韬奋、巴金、林语堂等142人的答函。这些大大小小的梦大致分为九类:倾向于国泰民安的个人梦(106人)、民族复兴梦(40多人)、社会主义大同世界梦(30多人)、教育梦(40多人)、开明专制梦(少数几人)、自由平等梦、民主法治梦、噩梦、其他梦。

——据黄苏宜《1933年<东方杂志>“新年的梦想”研究》

根据材料并结合所学知识,对“《东方杂志》‘新年的梦想’征文活动”进行评述。(要求:表述成文、观点明确、论证充分、逻辑清晰)

材料 面对异质文明之间的矛盾与冲突,西方文明强调非此即彼的“零和博弈”,崇尚“弱肉强食、物竞天择”的达尔文主义“丛林法则”,充分体现在了美国学者亨廷顿提出的基于“自我中心主义”惯性思维的“文明冲突论”中。而中华文明自古以来就形成了“华夷无间”的族类观念,无论哪个族群都把“天下一家”作为终极目标。体现“和合”理念,倡导“和而不同”,当今倡导的人类命运共同体理念,更提出了以文明共存与适应来应对文明冲突与差异的中国方案。

——摘编自张权等《从“文明冲突论”到人类命运共同体》

根据材料,拟定一个论题,并结合所学知识予以阐述。(要求:明确写出所拟论题,史论结合,持论有据,论述充分,表述成文、逻辑清晰。)