李超的“新生"

李超,广西梧州人、先求学于梧州,广州等地,后就读于北京女子高等师范学校。李超的家庭不支持她求学,因而她生活困难,患肺炎后,无钱治疗,1919年8月病亡。李超死后,其家庭置之不理,指责她“至死不悔,死有余辜"。11月,北京教育界召开追悼大会,有1000多人参加,胡适、陈独秀、梁漱溟等现场作了演说。1920年,杭州女子师范在省女师操场举行了李超追悼会,“各界人士莅会者不下万人,挽歌诗联四五百轴”。

李超的一生,没有什么轰轰烈烈的事迹。……我们研究他的一生,至少可以引起这些问题:一、家长族长的专制。……二、女子教育问题。……三、女子承袭财产的权利。……四、有女不为有后的问题。……

——胡适《李超传》《晨报》1919年12月1日、3日)

涵养与发挥情感是积极的道路。北京的妇女不来吊一吊李女士,却华装丽服坐汽车去满街跑,许多妇女并不要求妇女解放,这都是麻木。麻木就是处于情感的反面。他自己既不要求,你便怎样指点问题,乃至把解决问题的道路都告诉他,他只是不理会!

——梁漱溟《李超女士追悼会之演说词》(《晨报》1919年12月22日)

对于李超女士底事件,我们可以看出社会制度上两大缺点:一是男系制,一是速产制。……

李女士之死,我们可以说:不是个人问题,是社会问题,是社会底重大问题。

——(陈)独秀《男系制与遗产制》(《新青年)1920年1月1日)

作为历史的观察者,概括说明李超之死为何会引发广泛的社会关注,并谈谈“李超们"新生的出路在哪里。材料 在各个积极备战的民族国家之间,存在一种均势,在这种环境下,国家开始具有了三种维度:科学国家,目的在于利用科学、技术和发明为国家服务;战争国家,随时准备保卫该国的政治、经济和帝国的利益;社会国家,它专注于解决危险的阶级问题和确保国内稳定。国家的这三个面向并列发展:它们是同一种抱负的不同侧面,同一项事业的不同分支,从柏林到巴黎,从巴黎到伦敦,再从莫斯科到纽约,它们无处不在。

——据(印度)萨维帕里·戈帕尔等主编《人类文明史,第7卷:20世纪》

上述材料是学者对1914年至20世纪70年代国家发展“面向”的定义和阐释。据此,结合所学知识,提出世界近现代某一历史时期的国家发展面向,并进行简要阐释。(要求:提出不少于两个面向,且不得与材料中的三个面向重复,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)

19世纪中叶以后,资本主义国家进一步发展,工业文明冲击着内外交困的清王朝。

请运用唯物史观并结合相关史实,论述:19世纪50~70年代,东西方世界发展的不同进程。(要求:史论结合;紧扣主题;逻辑严谨;结构完整;语言通顺。)

材料 3—6世纪,中西都经历了政治分裂、新起民族政权的挑战和新宗教的冲击,但在历史现象层面的相似背后,蕴含着深刻的同中之异。中国历史和文明历经危机而得以连续发展,西方历史和文明则在危机中断裂,这个结局并非偶然,而是由双方的政治、民族及文化等结构差异所决定的。

——摘编自刘家和、刘林海《3—6世纪中西历史及文明发展比较研究》

上述材料是学者对3—6世纪中西发展进程的比较。据此,结合所学知识,另选19世纪以前某一历史时期,比较中西文明发展的“同中之异”,并进行阐释。(要求:明确时间段和同中之异,史论结合,史实准确,逻辑清晰。)材料一 隋唐五代时期的平民妇女是社会中妇女最主要的组成部分,也是直接参加生产劳动,创造物质财富的重要力量。从事农业生产与家务劳动是历代农家妇女的共同特征。如杜甫的《兵车行》“纵有健妇把犁锄,禾生陇亩无东西”;王梵志《贫穷田舍汉》诗中“妇则客春捣,夫则客扶犁”。唐朝天宝年间,朝廷一年征收的纺织品绢达740万匹,丝185万吨,麻布1605万端,各地进贡的名贵纺织品有几十种名色之多。这些数量巨大的纺织品,主要是出自劳动妇女之手。唐代各阶层的妇女都或多或少地参与到饮食原料市场和饮食成品市场,主要经营餐饮、娱乐、家内服务、小商贩等,她们有的沿街或上门贩卖各种货物,尤其是闺阁女子日常所用之物,跨地区长途贩运及经商的经济活动较少。

——摘编自李连秀《隋唐五代时期下层妇女的社会生活研究》

材料二 五四运动之后,越来越多的女性走上了职业岗位,一些新的职业领域开始出现,如铁路、银行、海关、电信局、邮电局等,除银行、商店外,照相馆、电话局也陆续招收女职员,甚至大学教授、政府官吏等,也有以女子充任的职位。1913到1919年间,一系列涉及女子职业教育的法律规章制度相继出台。1917年第三次全国教育联合会议通过了《推广女子教育案》,分培养师资与增设女子中小学两项。1929年南京国民政府首开“女禁”,公布了《公务员任用条例》,正式取消国家文官考试中的性别限制。胡适认为女子问题的先决,便是要先有经济权力与经济能力;王端麟也指出女子必须能独立生活,方可提高自己的人格。同时,许多妇女逐渐认识到“男女平等,各有独立之权”,他们向往西方国家的妇女在教育、法律、工作、婚姻,甚至参政等方面的权利。在1931年的一项小范围调查中,关于已婚妇女从事家外之业务者,男子赞成的达81.82%,女子赞成的达84.44%。上海21个工厂工人之生活程度的调查显示:妇女和女童共补助家庭总工资的53.3%,男子对家庭的工资补助占46.7%。

——摘编自仪亚敏《民国时期女子就业观与就业实践(1912~1936)》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括唐代平民妇女经济活动的特点及其形成的背景。(2)根据材料二并结合所学知识,简析影响二十世纪二三十年代女子就业实践获得新发展的主要因素,并说明其意义。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈中国古代和近代女性就业实践对当代女性职业观的启示。

材料 “西方”是当代国际关系中出现频率最多的词汇之一、与“东亚”“中东”“第三世界”等词语并列。其含义演变过程,如表3所示。

| 时间 | “西方”含义的演变 |

| 古代 | “西方”是一个地理概念,指罗马帝国的西部。 |

| 11世纪中期 | 基督教大分裂之后,“西方”被赋予了一定的宗教含义,指“罗马天主教会”,与“东正教”相对。 |

| 18世纪晚期 | 美国人否定与欧洲的文化联系,突出欧美之间的差异和对立,强调美国制度和文化的独特性;“坚决让欧洲远离美洲,让美洲远离欧洲”。 |

| 19世纪中晚期 | 1856年后,俄罗斯用“西方”指称经历了启蒙与革命、完成工业化、实现经济发展和社会进步的西欧,“西方文明”被界定为俄罗斯的对立面。19世纪晚期西欧人接受这一概念,但美国和德国并不认为自己是“西方”的一部分。 |

| 20世纪初 | 美国人逐渐意识到美欧之间在制度和文化上的同源性和相似性,开始把美利坚文明视为“西方文明”的一部分。但18世纪晚期形成的思想仍占主导地位,在两次世界大战之间被广泛信奉。 |

| 一战期间 | 美国把与德国的战争描绘成民主与独裁、文明与野蛮的较量。自由、民主、进步和资本主义被“发明”为英、法、美的共同传统。 |

| 二战期间 | 在一战中出现但没有引起美国人共鸣的“大西洋共同体”理念复活并被频繁使用,主张美国、英国等15个大西洋沿岸“民主”国家是“西方基督教世界的继承者”并建立联邦,以阻止希特勒的扩张。 |

| 二战后 | 马歇尔计划的出台和北约的建立都被描绘成是挽救和保卫西方文明与大西洋共同体的努力,美国和联邦德国最终都成为“西方”的一部分。 |

——摘编自【丹麦】戴维·格雷斯《西方的敌与我——从柏拉图到北约》等

从材料中提取两条或两条以上信息,围绕“‘西方’含义的演变”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,史论结合,论证充分,逻辑清晰)材料一 亨廷顿指出,美国国民特性的核心是美国信念,而美国信念的精髓则是新教精神。新教认为人生来就带有原罪,秉持人性恶的理念,新教教徒不信任政府并警惕膨胀的权力,主张对政府的权力加以限制。新教主张“因信称义”,这一理念催生了美国政治文化中的个人主义、平等观念等重要内容。个人主义是自由主义的基本原则,对自由的追求一向同捍卫个人的权利相结合。美国独立战争期间,各州相继制定的州宪法、《独立宣言》乃至1787年宪法:都体现了美国自由主义的契约理念。而土生土长的实用主义文化渗透进历代美国人的思想观念中,对其政治行为和政治态度,以及对美国的内政外交都产生了非常深刻的影响。高度一致、历久不变的美国政治文化使美国人的政治共识所反映的每一种价值观都能从其他几个价值观里推导出来。价值观之间的相互制约、平衡,以及相互渗透、支撑的关系还强化了美国政治体制中的不同权力中心之间的关系。这样,美国政治文化诸要素的内在统一与美国政治体制高度契合,同时也是美国人的政治共识,因此就自然而然地成为美国政治制度最为稳固的合法性基础。

——摘编自牛霞飞 郑易平《美国政治文化的特点及其对政治制度稳定性的影响》

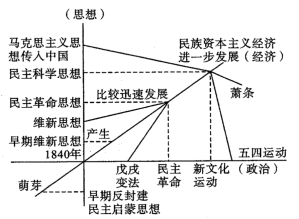

材料二 鸦片战争的失败让国人开始进行反思,这是中国社会现代化运动的肇始。而戊戌变法和辛亥革命是中国人开始从政治制度层面进行的探求,一些先进的中国人试图模仿西方民主制度模式,建立包括议会制、多党制等政治制度,但结果均以失败告终。五四新文化运动标志着中国政治文化的转型深入到思想价值观念层面,特别是十月革命一声炮响,给中国送来了马克思主义。先进知识分子把马克思列宁主义与中国工人运动相结合,创立了中国共产党。在之后长期的革命与建设实践中,马克思主义一直被作为党和国家的指导思想,并得到不断丰富和完善。在人民当家作主管理国家和社会的实践中,中国公民逐渐形成民主思想观念,传统政治文化因素得以改造。广大人民在城乡基层群众性自治组织中,依法直接行使民主选举、民主决策、民主管理和民主监督权利,培养了政治共识。改革开放以来,中国共产党高度重视法制建设,特别是依法治国方略的提出对于克服传统政治文化中封建主义政治思想观念残余,促进新型政治文化建设具有重大意义。

——摘编自郑博旺《中国共产党与中国政治文化现代化》

(1)根据材料一,概括美国政治文化的基本内容,并结合所学知识说明其对美国民主政治的积极影响。(2)根据材料二并结合所学知识,指出阻碍近代中国政治文化现代化的因素,并归纳中国共产党为推动中国政治文化现代化而采取的措施。

(3)根据上述材料并结合所学知识,就中美政治文化的比较研究谈谈你的认识。

材料一 在中国传统文化中,人有多元、复合的特征,故人文关怀必须通过多方位多角度的途径来实现,子曰:“克己复礼为仁”,实现“礼之用,和为贵”,构建一种全面的和谐关系体现对人的整体关怀,进而实现对整个社会的人文关怀。以“仁爱”为出发点与核心,将“孝”定为伦理的起点,以“中庸”为方式构建良好人际关系,培养“浩然正气”,提高个人修养,养成高尚道德情操。传统文化还尊重人的自主性,老子认为“道法自然”,在人与自然的相互依存与相辅相成中实现精神自由与灵魂安顿,以“仁民而爱物”之心,实现“天下一家,万物一体”的博爱情怀。

——摘编自杜喆《中国传统文化人文关怀思想研究》

材料二 对个人命运、价值和尊严的关注是文艺复兴时期人文主义者一种最基本的信念。西方人文主义者力图以科学和理性来反对中世纪独断主义的封建神学,以解放神学统治下的人和自然。他们从反对神学对人的统治出发,追求现实的人生幸福,要求恢复人的各种权利,他们把神权与人权对立起来,认为只有推翻封建神权的统治,才能彻底解放人自己。他们强调个体的自由,注重个人的奋斗和个人的权利,私人的权利和财产神圣不可侵犯。彼得拉克说:“我不想变成上帝,我自己是凡人,我只要求凡人的幸福。”在对待人与自然的关系上,西方人文主义强调以人的欲望、要求作为出发点,对自然采取征服、掠夺的方式,强调“天人相争”的观念。

——摘编自杨春苑、李春荣《论西方人文主义》

(1)根据材料一,概括中国古代人文关怀的特点。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出西方人文主义与中国古代人文关怀的不同之处,并分析原因。

(3)根据材料一、二并结合所学知识,说明古代中国人文关怀和近代西方人文主义的共同价值。

材料一 所谓分封者,就是周人的一个或数个血缘氏族部落,集体向新的土地迁居。鲁国,是周公长子伯禽的封国,原来是周公东征讨伐的对象之一,商代重要的属国奄国所在地。

鲁国的受封是为了加强对东夷的控制……而鲁侯伯禽受封的六个殷人氏族和伯禽所带的周人氏族,构成鲁人的主体。以往的国都都是因氏族的自然聚落而形成的,偏重于血缘关系,这个时候的国就有了地域的概念。

——摘编自马克垚《世界文明史》等

(1)根据材料一,概括鲁侯伯禽受封建国带来的影响。材料二 罗马共和国在不断强大以后,加大对外扩张,罗马市民与外国人之间的商贸及其他交往不断加强。而随着交往的频繁,矛盾在所难免,在解决问题时所适用法律的矛盾同样十分尖锐,因古老的罗马公民法不能保护外国人的权利和利益,不能适应新的经济关系和社会生活发展的需要。基于此,公元前242年罗马设置了最高外事裁判官,在处理案件过程中,根据所谓“公平”“正义”的原则,按照统治阶级的利益与要求,有针对性地调整新出现的种种社会关系(到公元212年,罗马帝国皇帝卡拉卡拉颁布敕令,授予各海外行省臣民以公民权,除奴隶外,自由民都取得了公民地位),从而形成了万民法。

——摘编自谢冬慧《罗马法的借鉴价值》

(2)根据材料二,指出这一时期罗马发生的变化,并分析罗马采取的应对措施对当时产生的影响。(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你从周朝和罗马对国家的治理中得到的启示。