材料一:明初,朱元璋在全国设立了1718个驿站,其中马驿462处,水马驿586处。这些驿站以南京为中心,陆驿自会同馆,水路始龙江驿,分八道向外延伸。“各郡以驰道和驿站相通,公文、书简与官方报纸靠这个帝国道路网在中央和地方之间传递信息。”在宋代步递、马递、水递基础上,明代驿传系统根据职责范围、技术差异进一步发展为水马驿,急递铺和递运所。水马驿递送使客、转运军需,视事务大小而设,急递铺负责传达紧急重要文书,递运所负责粮食运输,并设有专门驿道。驿道与大部分商路重合,在物产上便于互通有无,但后期问题逐渐暴露,“一省军民,其财赋丁力,尽竭于驿站而耗之也。”产生消极影响。

——摘编自曹艳琼《明代贵州驿传系统及其社会发展影响》

材料二:清初,以驿、站、台、塘构成的驿传系统沿各个方向延伸至边疆地区,使边情上传,政令下达。其发展分为三个时期:第一阶段集中于对原明代驿传系统的改造;第二阶段大力发展边疆驿传系统,整个边疆地区的驿传系统借助战争的推动得以全面建立;第三阶段为应付诸多新的政治、军事事务而在某些地区扩充驿传系统。清代边疆驿传发展常常以战争为契机,并直接影响战争的胜败。从功能角度讲,清代的驿传体系集官员接待、文报传递、物资运输三种功能于一身。所以当时的驿传绝非仅仅是个交通问题,而是关系到帝国开拓、安全和稳定的重要战略因素。

——摘编自刘文鹏《清代边疆驿传与帝国安全》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明代驿传系统建立的原因和特点。(2)根据材料一二并结合所学知识,概括清代驿传系统的新发展,并分析其积极影响。

材料 从1927年开始,美国《时代》周刊每年都会评选“年度风云人物”。该人物既可以是一位,也可以是多位;评选对象既可以是政治家,也可以是科学家、文学家、艺术家或普通人;评选理由既可以是对世界产生积极影响,也可以是消极影响。

根据材料并结合所学知识,围绕1927年以来的20世纪重大历史事件,为《时代》周刊评选某一年的年度风云人物并说明评选理由。(要求:明确获选年度、人物及相关事件;理由充分,史论结合,逻辑严谨;不得选择中国历史上的人物。)

材料一 工厂主将工人每天十几个小时地固定在某一处,随着机器的节奏不停地做着机械运动,以保证最大限度地使用机器。工厂主对工人的进厂、离厂、吃饭、喝水甚至大小便的时间都作了具体的规定:“工人进厂、出厂和饮食都是在钟声所指示的一定的时间进行的。在工厂的内部,每人都有指定的位置和严格限定的老是一样的任务。”

——摘编自保尔·芒图《十八世纪产业革命英国近代大工业初期的概况》

材料二 工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级,争得民主。无产阶级将利用自己的政治统治,一步一步地夺取资产阶级的全部资本,把一切生产工具集中在国家即组织成为统治阶级的无产阶级手里,并且尽可能快地增加生产力的总量。……代替那存在着阶级和阶级对立的资产阶级旧社会的,将是这样一个联合体,在那里,每个人的自由发展是一切人的自由发展的条件。

——《共产党宣言》

(1)根据材料一,概括英国工厂制度的特点。结合所学知识,说明工厂制度对社会经济发展产生的积极影响和消极影响。

(2)根据材料二并结合所学知识说出无产阶级的历史使命,并分析《共产党宣言》诞生的时代背景。

(3)综合上述材料和所学知识,关于“工人革命”(工人运动)有什么认识?

材料一

材料二 今天下已定,法令出一。天下之事无小大皆决于上。

——《史记·秦始皇本纪》

材料三 (明太祖)罢丞相不设,析中书省之政归六部。

——《明史》

材料四 国初承前明旧制。机务出纳悉关内阁……雍正年间,用兵西北……选内阁中书之谨密者入直(值)缮写。后名军机处,地近宫廷,便为宣召。

——赵翼《檐曝杂记》

请回答:

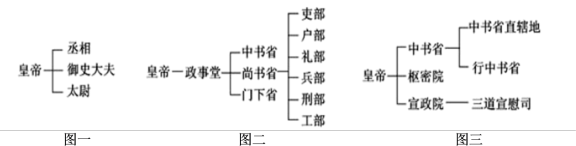

(1)根据材料一中的示意图,指出图示一、图示三反映的政治制度是我国历史上哪两个朝代开创的?图示二所示的政治制度的名称是什么?

(2)材料二中的“上”是指谁?他在地方上推行的行政制度是什么?你怎样认识秦朝中央集权制度的积极影响?

(3)材料三、四反映出明清时期君主专制制度有哪些新的变化?你怎样认识明清时期君主专制制度的消极影响?

| A.唐代藩镇制度的进步作用 | B.都城的区位选择意义重大 |

| C.唐宋的地方治理互有得失 | D.宋朝强干弱枝的消极影响 |

材料 第一次世界大战结束后,德国海军的夭折使英国觉得可以高枕无忧了:英国已经恢复了在欧洲海域的绝对优势,英伦三岛似乎再无遭受入侵的任何可能。同时,一开始就卷入战争、肩负协约国主要战争重担的英国,整个国力遭到严重削弱。国内动荡和公众要求无法得到满足的情况迫使统治者改变手法,削减军费开支用于整顿国内经济、社会之需。《凡尔赛和约》签订以后,英国当局就自觉或不自觉地放松了对德国的安全警觉,不相信有中长期意义上的德国威胁,和平麻痹思想自上而下异常浓厚,不搞战备,不修防务,以为只要外交上运用得法,也可发挥作用。1926年,英国外交部备忘录中认为:“我们已经得到了所有我们想要的,也许更多,我们唯一的目标是保持我们所有的,并生活在和平之中。”

——据刘阿明《一战后初期英国对欧政策及其影响》整理

(1)根据材料并结合所学知识,概括第一次世界大战后英国和平主义思潮出现的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出英国和平主义的特点并分析其消极影响。

材料一 倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。

——钱穆《中国历代政治得失》

材料二 第一条中华民国由中华人民组织之。第二条中华民国之主权属于国民全体。……第四条中华民国以参议院、临时大总统、国务员、法院行使其统治权。

——《中华民国临时约法总纲》

材料三 中国没有以民主的名义使自己陷入政党争斗的局面,而是以一党体制实现现代化,发展出一种独特的纵向民主,形成稳定的关键。

——【美】约翰奈斯比特《中国大趋势》

(1)据材料一并结合所学知识,举例说明明清两代“政治是专制的”,并分析其消极影响。

(2)据材料二,概括《临时约法》主要内容。结合所学知识,分析其进步意义。

(3)结合所学知识指出,材料三中“一党体制”指的是现代中国的什么制度?据材料三指出其作用。

(4)综合上述材料,谈谈你对政治制度发展的认识。

材料一 战国秦汉时期我国北方农作物栽培出现了一些新气象。根据《史记》、《汉书》等文献记载,从西域诸地传入的作物主要有首蓿、葡萄、石榴、胡麻(芝麻和亚麻)大蒜、葱、胡桃(核桃)胡豆(蚕豆)豌豆等。另外一种重要的作物高粱(非洲高粱)也是大约四世纪前后从非洲经印度传入我国的。

——整编自吴存浩《中国农业史》

材料二 嘉庆年间,“浙江各山邑,旧有外省游民,搭棚开垦,种植包芦玉米……棚厂满山相望”。道光十三年,“各处山场只开十之二三、至道光三十年时已十开六七”。从嘉庆至光绪年间,在浙江多地的方志中,均有江苏、安徽、福建诸省农民“入境租山”种植玉米的记载。玉米“但得薄土,即可播种”,“足以济荒,而人畜兼资”。

——摘编自郑楠《美洲原产作物的传入及其对中国社会影响问题的研究》

材料三 粮食安全并不是一个新话题,党和政府始终把粮食安全当成首要任务来抓,用不足世界7%的耕地,养活了世界22%的人口。随着中国特色社会主义进入新时代,我国将粮食安全上升到国家安全的战略地位,形成了中国特色的粮食安全治理体系……2014年,“中国超级杂交水稻”百亩试验田平均亩产突破1000千克,这一技术的应用为人类消除饥饿作出了突出贡献。自2016年起,中国连续向亚非拉50余国提供紧急粮食援助,惠及上千万受灾群众。杨凌农业高新技术产业示范区在“一带一路”沿线国家和地区海外示范种植面积超过25万亩,技术成果示范带动超过450万亩,在温室技术、花卉种植等领域赢得国际社会的高度好评。

——摘编自赵磊《全球粮食安全与中国特色粮食安全治理》

(1)根据材料一、概括指出战国秦汉时期我国北方食物栽培的“新气象”。结合所学,从保障北方交通畅通的角度列举西汉政府为上述“新气象”出现所采取的举措。(2)根据材料二、结合所学,概括明清时期玉米引入对饮食生活带来的积极影响。根据材料三并结合所学,概括“中国特色粮食安全治理”的主要内容,并分析其意义。

材料 新中国诞生不久,由于中国承认越南民主共和国和支持越南人民的抗法斗争,法国当时拒绝承认中国。1954年的日内瓦会议上,法国总理孟戴斯·弗朗斯与周恩来总理举行会谈。这次会晤,不仅对日内瓦会议的成功召开起了重要作用,而且对改善中法关系产生了积极影响,但法国仍然未承认新中国。随着欧洲一体化的发展、多极化趋势的出现,中法双方都期盼改善两国关系。在戴高乐总统的推动下,1964年1月法方代表博马歇应约来到中国使馆与中国大使进行磋商,双方同意于1964年1月27日同时发表建交联合公报。

——摘编自李敏《中法建交始末》

(1)根据材料并结合所学知识,分析20世纪50年代法国未能承认新中国的原因。

(2)根据材料并结合所学知识,指出20世纪60年代法国对华政策的变化,并说明其对法国社会进步的意义。

材料一 新中国成立初期,中国共产党在毛泽东同志的领导下,对社会主义道路进行了艰辛的探索,在较短的时间里,建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系,加之毛泽东的理论探索是在“左“倾思想盛行的大环境下进行的,中国在社会主义道路的探索之中也经历了一些曲折。

——《中华民族伟大复兴视域下毛泽东对中国社会主义建设道路的艰辛探索及其当代价值》

材料二 邓小平指出:“改革首先是从农村做起的。”中国的经济体制改革之所以首先从农村开始,一方面是因为农村是受传统计划经济制度压抑较严重的社区,从相对意义上说,很多农民连温饱问题都没有得到解决,因此,在传统计划经济制度下,农村与城市是典型的二元经济结构,且自给自足的自然经济在农村占很大比重,使得农村的经济制度变迁可以在一个相对封闭的系统内进行,极大地解放和发展了生产力,也说明中国经济制度变迁的市场化方向是生产力发展所要求的方向。

——摘编自许经勇《改革开放以来中国经济制度变迁回顾与思考》

(1)根据材料一并结合所学知识,举例说明我国在社会主义探索过程中的“伟大成就”和“曲折”。(2)根据材料二并结合所学知识,概括中国经济体制改革首先在农村推进的原因并分析其积极影响。