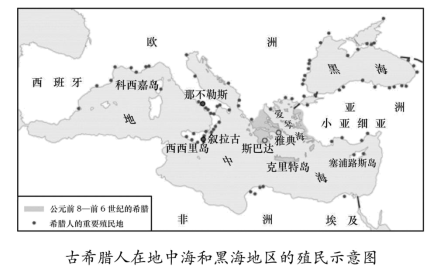

材料一 公元前8—前6世纪,希腊人在地中海地区进行了范围广大的殖民活动,建立了许多殖民地。

材料二 撒哈拉沙漠和沿尼罗河上游巨大的苏德沼泽地在历史上构成了一个可怕的障碍,这些障碍不利于殖民者深入内陆;非洲西部的大河和非洲东部的山脉形成天然屏障,非洲平直的海岸线,缺少优良港湾,也使得殖民者难以接近。美洲多良好港湾、多平原地带,比较有利于殖民者入侵。非洲直到19世纪末才被殖民者基本瓜分,美洲则在16-17世纪基本被殖民完毕。

——改编自《全球通史-1500年以前的世界》

(1)根据材料一、二,概括说明自然地理因素对殖民与被殖民所造成的不同影响。

(2)除了上述自然地理因素外,还有制度、技术、文化等因素会影响殖民活动。请任选一个因素并结合所学知识加以评析。(要求:史论结合,逻辑清晰)

2 . 国家治理关乎民生商周时期的统治者已经产生了“敬德保民”的认知和经验。春秋时期,政治家管仲认为“政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心”。孔子主张“为政以德”,提倡统治者应该强修养、克己成仁,实施养民、富民、教民之治。战国时期,孟子提出“民为贵,社稷次之,君为轻”的主张,力主君为民而设、统治者要推行“仁政”。

——摘编自严炳洲《从以民为本到人民至上——民本思想在中国的现代化演进研究》

(1)依据材料,概括先秦时期民本思想的主要观点。

汉初,经济的凋敝和秦亡的教训使统治者认识到“为富安天下”,只有与民休息、尽快恢复社会经济,才是兴邦的根本出路。汉高祖即位之初,“约法省禁,轻田租,什五而税一”。文帝时“下诏赐民十二年租税之半”。景帝时“三十而税一也”。文景之时,先后“除肉刑”,“欲令治狱者务先宽”。

——摘编自马卫东《中国古代三大治世的历史成因》

(2)依据材料,概括汉初统治政策的特点。结合所学说明其带来的影响。

民生主义是孙中山毕生追求的革命纲领。在同盟会成立之初孙中山就倡导民生主义。中华民国成立后,他明确指出“国家之本,在于人民”。孙中山强调“国民党之民生主义,其最要之原则不外二者:一曰平均地权:二曰节制资本”。他一生都在力行振兴实业的革命实践,他主张在“关系主权之事,不能丧失”的前提下,可利用外资、学习发达国家的先进制度和技术来发展本国经济,提高人民生活水平。

——摘编自韩喜平《新时代视域下孙中山民生主义评析》

(3)依据材料,列举孙中山提出的有利于民生发展的主张。

1956年9月召开的党的八大指出:“我们国内的主要矛盾,已经是人民对于建立先进的工业国的要求同落后的农业国的现实之间的矛盾,已经是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。”

2017年中国GDP总量连续8年位居世界第二位,实现了从低收入国家到中等收入国家的跨越;2017年10月召开的党的十九大提出了社会主要矛盾的最新论断,即“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。

——摘编自门小军《中国共产党对各个历史时期社会主要矛盾的科学分析及其经验启示》

(4)从材料中任选一种关于中国社会主要矛盾的论断,说明其提出的背景及历史意义。

材料 从政治理论上讲,一个国家的国情,对这个国家的政体选择确实具有重大影响。但相对于政情对政体实际选择的约束作用来讲,国情对政体选择的影响尽管很强,但强不过政情对政体选择的直接作用。

说到底,国情仅仅是一个国家政体选择的政治的文化背景条件。前者是一种政治文化的、背景性的因素;后者则是现实的、直接作用于当下政治决断的前台性要素。因此,研究一个国家的政体选择,究竟应当主要基于政治的思维,还是基于文化的思路,确实是一个大问题。

——据任剑涛《政体选择的国情依托: 康有为共和政体论解读》等整理

结合近代西方民主制度的确立,评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)

材料一 以往对科举制的评价存在许多认识误区,出现各种与历史实际不符的、似是而非的流行说法。如下∶

寒门子弟既无力支付读书的费用,又没有关系照顾,很难高中和得到施展抱负的机会。同时,科举制不允许女性报考,将半数人口排除在外。

以“文章词赋,冠绝当时”的才子蒲松龄屡试不中而郁闷而死,《儒林外史》中的范进参加乡试中了举人喜极而疯,鲁迅笔下的孔乙己对人说话总是满口之乎者也。总之,科举制要么压抑或遗漏人才,要么造就迂腐儒生。

科举制造成科技于明清以后落后于西方。中国科技成就在世界上的比重,如下表∶

| 时间 | 前6—前1世纪 | 公元1—400年 | 401—1000年 | 1001—1500年 | 1501—1900年 |

| 占世界比重 | 50% | 62% | 71% | 58% | 29% |

——摘编自刘海峰《为科举制平反》等

材料二 孙中山多次谈到科举选拔人才的积极作用,认为“此制最为公允,为泰西各国所无”。1918年孙中山称科举考试为“中国良好之旧法”,期望在共和政治中复活这些优良的制度。1924年8月26日,孙中山以中华民国陆军大元帅名义正式公布了《考试院组织条例》及《考试条例》《考试条例实行细则》等。

——摘编自刘海峰《为科举制平反不等于否定科举》

(1)根据材料一并结合所学知识,谈谈你对材料所列“误区”的认识。

(2)根据材料二并结合所学知识,评析孙中山对待科举制的态度。

材料一 春秋战国时期的农业发展

材料二 根据《汉书》记载:周朝分封的诸侯国大约有“千八百国”。到春秋时期,还剩140多个诸侯国;到战国初期,就只剩下十几个诸侯国了。

材料三 春秋战国时期,社会急剧变化,许多问题亟待解决,各学派纷纷著书立说、发表意见,并互相辩论,形成了“百家争鸣”的繁荣局面。

——摘编自人教版《中国历史》七年级上册

(1)根据材料一,说明当时我国农业生产领域出现了什么新现象?这一现象对周王朝的统治产生了怎样的影响?

(2)材料二中诸侯国数量不断减少的直接原因是什么?请用“一分为二”的唯物史观简要评述这一变化。

(3)材料三这些学派“互相辩论”的目的是什么?并说明其历史意义?

(4)材料三中的局面形成与材料一、二之间有什么内在联系?

| A.土地改革 | B.“银元之战”和“米棉之战” |

| C.剿匪镇反 | D.抗美援朝 |

| A.历史事件的叙述 | B.历史影响的评述 | C.历史原因的分析 | D.历史结论的阐释 |

材料一 每一个人,在他不违反正义的法律时,都应听其完全自由,让他采用自己的方法追求自己的利益,以其劳动下资本同任何其他人或其他阶层的人竞争。这样,君主们就被完全解除了监督私人产业、指导私人产业,使之最适合于社会利益的义务。

——亚当·斯密《国富论》

材料二 根据工业复兴法,成立了有大银行家、工业家和经济学家参加的全国工业复兴局,由国家监督生产,调节各企业主之间的关系。各企业分成十七个部门,每部门公布“公平竞争法规”,规定产品的产量、质量、市场分配和产品价格、工资和工时.

——北京师范大学编:《史学评述》(1982年)

(1)材料一体现了什么经济思想?

(2)与材料一相比,材料二说明国家的经济政策发生了怎样的变化?结合当时的美国社会机况分析这种变化的主要原因。

| A.刘备 | B.孙权 | C.曹操 | D.刘秀 |

中国正面战场抗击日寇部分会战一览表

| 会战 | 意义 | |

| ① | 淞沪会战 | 粉碎日军“三个月亡华”的狂妄企图 |

| ② | 忻口会战 | 抗战以来中国军队在正面战场取得的最大胜利 |

| ③ | 武汉会战 | 抗战以来规模最大的一次战役 |

| ④ | 第三次长沙会战 | 歼灭大批日军,最终取得会战胜利 |

| A.① | B.② | C.③ | D.④ |