名校

1 . 清代前期,中国的城市商业比较发达,政府的消费支撑着城市的繁荣。当时1400个小城镇,80%是县衙所在地,中等城市有一半是府或者省治所在地,较大的城市一般都是地区政治中心。可见

| A.城市发展受社会主流体制的节制 |

| B.政府对城市经济生活管控严密 |

| C.商品经济的发展催生了近代城市 |

| D.繁荣的工商业市镇已开始出现 |

您最近一年使用:0次

2020-09-10更新

|

494次组卷

|

11卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题2017届重庆市第八中学高三二轮名校试题训练历史试卷(2.23)2016-2017学年江西省九江第一中学高一下学期第一次月考历史试卷四川省遂宁中学外国语实验学校2016-2017学年高一下学期第二学段历史试卷重庆市第八中学2017届高三下学期高考一模历史广东省肇庆市蓝精灵中学2018届高考模拟考试历史试题云南民族大学附属中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题【全国百强校】广东省佛山市第一中学2017-2018学年高一下学期期中考试历史试题【全国百强校】福建省三明市第一中学2019届高三第二次返校考试历史试题广东省佛山市第一中学2019-2020学年高一下学期第一次段考历史试题广西柳州市柳江实验高中2020-2021学年高一下学期第一次月考历史试题

名校

2 . 闽读下列材料,回答问题。

材料 爱新觉罗•善耆是清末政治舞台上一个比较活跃的皇亲贵族,从戊戌变法起,善耆 就一直支持光绪帝进行维新,被称为“帝党”……光绪二十六年(1900)十月,善耆出任崇文门监督,开始担任实缺并着手整顿崇文门税务。光绪三十三年(1907)五月,善耆任民政部尚书(责任内阁成立时,为民政大臣),掌握民政大权,成为满清贵族中具有实权的开明派人物。

善耆在新政建设过程中,严于律己,雷厉风行,大胆任用新知识分子,着力整顿巡警, 从而奠定了京师近代警察的基本规模;参与编订《报律》《著作权律>、《出版律》和《禁 烟条例》等一系列律令条文,使执法者有法可依,守法者有法可循;同时积极筹办京师自治,推动立宪运动的发展;还对海军建设提出了许多建设性意见。善耆的这些措施是清政府新政举措的重成组成部分,一定程度上影响了北京的近代化建设和社会变革。

(1)根据材料并结合所学知识,概括善耆推行新政的有利条件。

(2)根据材料并结合所学知识,评价善耆的新政活动。

材料 爱新觉罗•善耆是清末政治舞台上一个比较活跃的皇亲贵族,从戊戌变法起,善耆 就一直支持光绪帝进行维新,被称为“帝党”……光绪二十六年(1900)十月,善耆出任崇文门监督,开始担任实缺并着手整顿崇文门税务。光绪三十三年(1907)五月,善耆任民政部尚书(责任内阁成立时,为民政大臣),掌握民政大权,成为满清贵族中具有实权的开明派人物。

善耆在新政建设过程中,严于律己,雷厉风行,大胆任用新知识分子,着力整顿巡警, 从而奠定了京师近代警察的基本规模;参与编订《报律》《著作权律>、《出版律》和《禁 烟条例》等一系列律令条文,使执法者有法可依,守法者有法可循;同时积极筹办京师自治,推动立宪运动的发展;还对海军建设提出了许多建设性意见。善耆的这些措施是清政府新政举措的重成组成部分,一定程度上影响了北京的近代化建设和社会变革。

——摘编自孙燕京《善耆与清末新政》

(1)根据材料并结合所学知识,概括善耆推行新政的有利条件。

(2)根据材料并结合所学知识,评价善耆的新政活动。

您最近一年使用:0次

2018-02-26更新

|

56次组卷

|

8卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

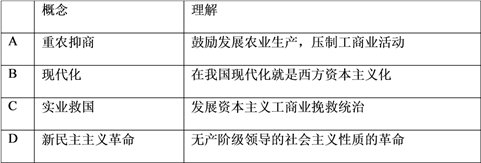

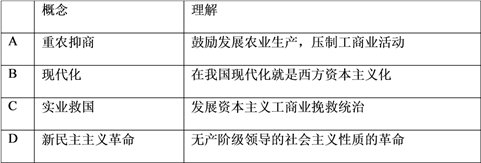

3 . 历史概念是反映历史研究对象本质属性的思维形式,下表中对历史概念的理解对应正确的一项是( )

| A.A | B.B | C.C | D.D |

您最近一年使用:0次

2017-11-22更新

|

66次组卷

|

3卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

4 . 下表为北宋时期被列入正史列传的人数统计表。该表说明

| A.地域是官员选拔的决定性因素 | B.政治中心转移影响人才培养 |

| C.经济是文化发展的重要基础 | D.正史列传作者偏袒南方士人 |

您最近一年使用:0次

2017-11-22更新

|

134次组卷

|

7卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

5 . 以下漫画反映的是1937--1949年国民党统治区100元法币购买力的变化情况:

导致这一现象产生的主要原因是

导致这一现象产生的主要原因是

| A.世界经济危机波及中国 |

| B.战争导致财政支出剧增 |

| C.商品供求关系的变化 |

| D.主流货币材质的改变 |

您最近一年使用:0次

2017-10-29更新

|

77次组卷

|

2卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

6 . 《荀子·富国篇》中提到:“由士以上则必以礼乐节之,众庶百姓则必以法数制之。”对此理解正确的是

| A.礼法并用缓和阶级矛盾 |

| B.礼乐并用维护儒家思想 |

| C.礼法并用维护封建等级 |

| D.战国时期阶级矛盾尖锐 |

您最近一年使用:0次

2017-10-29更新

|

177次组卷

|

4卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

7 . 春秋战国时期,社会上出现一股追求营利求富的风气,人们向往奢靡的生活,这种心态变化表明

| A.社会动荡影响价值取向 |

| B.商业经济引发观念变化 |

| C.重商政策推动经济发展 |

| D.百家争鸣引发思想改变 |

您最近一年使用:0次

2017-10-29更新

|

201次组卷

|

5卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

8 . 【历史-一选修1:历史上重大改革回眸】

材料 汉武帝时,由于大事兴作,巨款开支,使汉初七十年间的积蓄为之一空。广大农民由于繁重的赋税徭役和豪强、豪商的盘剥,日趋穷困,加上连年天灾,纷纷破产流亡。此时,豪商大贾们却“乘上之急,所卖必倍”, “财或累万金,而不佐公家之急”,甚至有“因其富厚,交通王侯”,操纵对国计民生有重大关系的生产部门。豪商大贾们却“乘上之急,所卖必倍”, “财或累万金,而不佐公家之急”,甚至有“因其富厚,交通王侯”,操纵对国计民生有重大关系的生产部门。

在桑弘羊主管全国财政的时期,武帝采纳他的建议,实行了均输和平准。所谓均输,就是调剂物资运输。令各郡国把应当缴纳的贡斌都按照当地市价,缴纳当地出产的土特产,由各地均输官组织运输工具,根据物资供需情况,或是运往京师,或是运往缺乏该项物资的地区出售。过去各地缴纳贡赋都是自备车辆或是雇商人的车辆运往京师,往往运费高于所运物资的价格;而且由于各种物资都集中京师,供过于求,而有的地方缺乏该项物资,却是供不应求,商人乘机牟取暴利。所谓平准,就是平抑物价。在京师设立平抑物价的机构,它所需要的各类物资和车辆等器物,都由大农(全国财政经济的主管官)供应。由大农所属诸官把全国各地输纳的货物集中起来,作为资金(本钱),物价上涨时卖出,物价下跌时买入。

(1)根据材料概括桑弘羊财经改革的背景和特点

(2)根据材料并结合所学知识,分析桑弘羊财经改革的影响

材料 汉武帝时,由于大事兴作,巨款开支,使汉初七十年间的积蓄为之一空。广大农民由于繁重的赋税徭役和豪强、豪商的盘剥,日趋穷困,加上连年天灾,纷纷破产流亡。此时,豪商大贾们却“乘上之急,所卖必倍”, “财或累万金,而不佐公家之急”,甚至有“因其富厚,交通王侯”,操纵对国计民生有重大关系的生产部门。豪商大贾们却“乘上之急,所卖必倍”, “财或累万金,而不佐公家之急”,甚至有“因其富厚,交通王侯”,操纵对国计民生有重大关系的生产部门。

在桑弘羊主管全国财政的时期,武帝采纳他的建议,实行了均输和平准。所谓均输,就是调剂物资运输。令各郡国把应当缴纳的贡斌都按照当地市价,缴纳当地出产的土特产,由各地均输官组织运输工具,根据物资供需情况,或是运往京师,或是运往缺乏该项物资的地区出售。过去各地缴纳贡赋都是自备车辆或是雇商人的车辆运往京师,往往运费高于所运物资的价格;而且由于各种物资都集中京师,供过于求,而有的地方缺乏该项物资,却是供不应求,商人乘机牟取暴利。所谓平准,就是平抑物价。在京师设立平抑物价的机构,它所需要的各类物资和车辆等器物,都由大农(全国财政经济的主管官)供应。由大农所属诸官把全国各地输纳的货物集中起来,作为资金(本钱),物价上涨时卖出,物价下跌时买入。

一一摘编自白寿彝主编《中国通史》第四卷

(1)根据材料概括桑弘羊财经改革的背景和特点

(2)根据材料并结合所学知识,分析桑弘羊财经改革的影响

您最近一年使用:0次

2017-10-27更新

|

65次组卷

|

2卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

9 . 阅读材料,完成下列要求。

结合材料与所学中国近代史知识,围绕“沉沦”与“上升”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

材料 近代中国的发展轨迹像一个元宝形,开始下降,降到谷底,然后上升,升出一片光明。在“沉沦”时期存在着“上升”因素,“上升”时期也存在着“沉沦”因素。在“沉沦”与“上升”中,中国社会走出了一条U字形路线,经过了110年的艰苦奋斗,终于凤凰涅磐,浴火重生,结束了半殖民地半封建的中国,诞生了人民的新中国。

——张海鹏《中国近代通史》第一卷

结合材料与所学中国近代史知识,围绕“沉沦”与“上升”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据。)

您最近一年使用:0次

2017-10-27更新

|

230次组卷

|

5卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题

名校

10 . 阅读材料,完成下列要求。

材料近代中国铁路发展史上的五个阶段

| 时间 | 概况 |

| 1874-1889 | 清朝封疆大吏为海防、漕运计主张修筑铁路;西方列强无视中国主权,擅自兴建吴淞铁路;清政府一方面赎回并拆毁了吴淞铁路,另一方面又允许了作为运煤工具的唐胥铁路的修建,以及孤悬海外的台湾省铁路的兴筑,并由总理海军事务衙门兼领铁路事亨宣。 |

| 1889——1903 | 清政府宣布兴办铁路,制定了官办铁路、借债筑路的政策,批准设立了中国铁路总公司,芦汉铁路、粤汉铁路、关东铁路、沪宁铁路、津浦铁路相继借债兴筑;同时,西方列强强行在中国修筑东省铁路、胶济铁路、滇越铁路。 |

| 1903——1911 | 清政府颁布《铁路建明章程》、允许华商集股筑路,由此各省铁路公司纷纷创设,修筑有潮汕铁路、津厦铁路、新宁铁路等民办铁路;1911年清政府以铁路干线国有为名,收回铁路修筑权并出让给外国列强。 |

| 1912——1928 | 北洋政府宣布遵守成例,完全取缔民办铁路,继续借债筑路,在其统治期间,年均建成铁路212.4公里,逊于清政府和国民政府时期。 |

| 1928——1949 | 国民党政府在:振兴实业”的旗号下制定了铁道建设计划和中外合资筑路政策,浙赣铁路、粤汉铁路、陇海铁路等重要铁路干线和钱塘江大桥、南京铁路轮渡等重要铁路工程相继建成;日本帝国主义侵华期间,一方面在中国东北和台湾擅自修筑大量铁路,另一方面又在中国关内大肆破坏铁路和利用铁路扩大侵华战争,至(全面)抗战初期,关内铁路23%被毁。 |

——根据杨勇刚《中国近代铁路史》等整理

(1)根据材料、结合所学知识,指出清政府对修建铁路态度的变化及影响。

(2)根据材料、结合所学知识,谈谈你对民国时期我国铁路建设的看法。

您最近一年使用:0次

2017-10-27更新

|

88次组卷

|

2卷引用:四川省雅安中学2018届高三上学期第6次周考文科综合-历史试题