材料 1834年,阿尔及利亚被法国武装占领,被强行宣布为“法国属地”。法国殖民者利用强占的土地,吸引大量法国移民移居阿尔及利亚。法国除出售部分土地给法国移民外,还把土地转让给法国的大公司和投机商人等,建立了众多的大领地和种植园。在法国统治下,阿尔及利亚的农业开始朝着宗主国所需要的专业化方向发展,葡萄和蔬菜成为阿尔及利亚最主要的两项农作物。所产葡萄被销往法国,制成葡萄酒后再销往世界。1851年,法国把两国关税统一起来。20世纪初,法国征服了阿尔及利亚的全部国土,至此,阿尔及利亚被法国完全纳入了资本主义世界市场。此外,1836年英国取得了在摩洛哥的治外法权,1856年英国又获得了在摩洛哥的贸易特权,从而垄断了在摩洛哥全境的贸易。1859年,法国入侵摩洛哥,并获得与英国一样的特权。1824年,法国从突尼斯获得了最惠国待遇。1868年,英、法、意三国组成所谓的“财政委员会”,不仅控制了突尼斯的财政,还享有广泛的其他权利。突尼斯被迫卷入世界资本主义市场,成为其原料供应国。利比亚也早在19世纪初就被英国势力渗透,其财政日益依赖于欧洲列强。到20世纪初北非四国已全部被纳入资本主义世界市场,成为欧洲列强的经济附庸。

——摘编自吴于廑、齐世荣主编《世界历史》(卷4)等

(1)据材料和所学知识,概括法英等国对非洲殖民的手段。

(2)据材料和所学知识,评价法英等国在非洲的殖民扩张。

(3)据材料和所学知识,以非洲为例解释资本主义世界经济格局的内涵。

材料一 1762年,清政府设立伊犁将军,其属员大都从内地满洲官员中调任,皆为武职,其主要职责是统领当地驻军及屯田、巡边等。清政府在乌鲁木齐地区实行与内地一致的州县制;对天山南部的维吾尔族聚居区,基本保留其原有的伯克统治制度,给大小伯克一定品级,让他们管理本民族事务;对亲满的部落各族,则实行礼萨克制度,册封各族中的首领为王公、贝勒等,还减免赋税、赏赐财物。清政府从内地抽调八旗、绿营官兵到新疆携券长驻,在各战略要地和交通要道修筑城堡,这些城堡不仅是军队驻所,后来还发展成为各地的政治、经济、文化中心;同时在天山南北各交通要道、沿边各山口河道重地设置卡伦(哨所),驻军守卫和巡查,以防止不法分子潜逃和“外藩”部民进入。清政府还在天山南北开展了以大规模屯田垦荒为中心的农业生产活动,使新疆大片万古荒原变成了良田,从根本上解决了新疆军府人员的粮食问题。

——摘编自齐清顺《清代对新疆的治理与开发》

材料二 新疆维吾尔自治区成立后,新疆各级党委和政府认真贯彻党的民族政策,坚定地实施民族区域自治制度,采取一系列加快少教民族地区经济、社会发展的政策措施,使“新疆面貌发生了翻天覆地的变化。”自治区党委和政府从落实科学发展观与构建和谐社会相统一的高度,正确处理好改革、发展和稳定的关系,确保新疆社会政治稳定和长治久安。自治区着力培养大批高素质的少数民族干部和各类人才,满足少数民族当家作主的愿望。在配合国家西部大开发战略的同时,自治区着力加强新疆的生态环境建设,以达到社会发展与环境保护的协调。针对我国民族法制体系同民族工作的实际需要不相适应的问题,自治区把加强民族法制建设与处理好民族工作、民族问题的实际结合起来。在新形势下新疆的文化事业紧跟我国先进文化发展的步伐,大力揭露和批驳民族分裂势力所宣扬的泛伊斯兰教主义、泛突厥主义的反动影响,不断增强各族人民干部群众对中华民族文化的认同,不断提高他们维护祖国统一、社会稳定的思想政治觉悟。

——摘编自佟晓露《新形势下民族区域自治制度在新疆的发展与完善》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括清代治理新疆的措施及其作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析“新疆面貌发生了翻天覆地的变化”的原因,并对新形势下新疆的民族区域自治提出合理化建议。

材料一 宋代比较重视培养儿童的礼仪。宋代家礼主要有冠、婚、丧、祭四大类。司马光根据古礼及民间冠礼实际情况,把“男子二十,冠而字”改为“年十二至二十皆可冠”,朱熹将下限改为十五岁。祠堂是家训的主要实施场所,如金溪陆氏家族,“(陆)九韶以训诫之辞为韵语,晨兴,家长率众子弟谒先祠毕,击鼓诵其辞,使列听之”。儿童在家礼中得到了“洒扫应对进退”的礼仪规范训练。

——摘编自陈戍国《中国礼制史》等

材料二 宋人笔下涌现出诸多“好孩子”形象。比如,赵令赫“幼而秀颖,自异于群儿中。或戏之,则正色俨然,笑语不妄。记识敏悟,四岁受《孝经》,六岁通《论语》,七岁能为二韵诗。丧父,哀毁如成人”。周谔“生而秀颖,十岁如成人,十四入太学,力学勤苦,登元丰二年进士第”。董仲永“幼而端谨,不为儿嬉事,便若成人”。

——摘编自周扬波《宋人的儿童观》等

(1)根据材料一、二,概括宋代培养儿童的途径。(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析宋人心目中“好孩子”形象确立的原因。

材料一 1917年至1927年蔡元培担任北京大学校长。他认为大学是培养“硕学闳才”的场所,教育应该是为受教育者本体着想的,要立于国民的位置。蔡元培先生革新北大的一个重要思路就是改变学生的观念。 教育学生在求学时要“抱定宗旨”,不将大学作为升官发财的阶梯。大学不是养成入仕致富资格和贩卖知识的场所,“入法科者,非为做官;入商科者,非为致富” ,而要求学生得真学问。致力于将学子培养成为具有高深学问的研究者和改造社会的中坚人物。他十分重视教育对于学生的健全人格养成、对于人之个性培养的作用,并以“养成健全人格。提倡共和精神” 来概括教育培养的功能。

——摘引自孔祥光《蔡元培的高等教育思想及其当代价值》

材料二 抗日战争时期,大批高校迁往大后方坚持办学。然而,中国共产党创办的华北联大却挺进到对敌斗争的最前线坚持办学,创造了中国高等教育史上的一个奇迹。当时,华北联大学生生源的来源十分广泛,他们的政治素质、家庭出身、文化程度各不相同。因此,华北联大十分注学校思想政治工作体系建设,在加强党的建设的同时,学校设立了政治指导处,负责全校的思想政治工作。各院系设立政治指导科,把思想政治理论课作为全校的公共必修课,这些课程包括“社会发展史”、“中国近代革命史”、“新民主主义论”、“解放区建设” 等专题报告,比重约占全部课程的20%。通过多种形式的教育,帮助学生消除旧中国的教育和生活对他们的负面影响,培养良好的政治品格和坚定的革命信念。

——摘编自王大广《华北联大的办学特色及历史贡献》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,简述蔡元培担任北大校长的历史背景,概括蔡元培北大办学的核心理念。

(2)依据材料一、二并结合所学知识指出华北联合大学的办学方针与蔡元培北大办学方针的不同之处。据此分析中国共产党创办华北联合大学的历史意义。

材料一 明清时代是江南市镇发展繁荣的时期。苏州常熟县的潢泾镇(即明代太仓的赵市)宋元时是大镇,明初因遭兵火“闾里为嘘”,但到明成化年间又恢复成市。进入清朝以后,在它的周围又涌现出一批小市镇。如镇西南七里有乾隆末年成市的归家庄,镇东南九里有乾隆中兴起的时思庵镇,镇西北十里有陆河镇,西北十二里有横塘市。

市镇发展较快的松江、嘉定、太仓一带,是棉花的产地,棉纺织业发达又靠近沿海,利于海上贸易,是商品经济发达的地区。吴江的河里、平望,湖州的南浔,都是著名的水乡市镇。这些市镇有的以经营手工业为主,有的以某些行业著称,有的是农副产品的交易市场或产地等。随着市镇的发展与社会经济的发达,明中叶以后,在经济作物和水陆交通发达的地区,先后出现了一批著名的工商业市镇。如苏州的盛泽、平望、唯亭,嘉定的南翔、诸翟,湖州的南浔、乌镇等地。这些市镇人烟稠密,街道繁盛,市场繁荣,手工业、商业都很发达,且为各地商贾所集,进行大宗交易。

——何荣昌《明清时期江南市镇的发展》

材料二 英国西北部工商业城市的兴起,吸引了大量人口,形成了新的人口中心。1801--1831年,伯明翰、曼彻斯特、利物浦等城市的人口增加了两倍多。1851年,英国城市人口已占人口全国总人口的52%.年轻人纷纷外出求职,自由择偶组成小家庭的现象剧增,社会生活发生巨变。机械化生产使工人的一部分体力消耗和技能的运用被机器所代替,使工人的劳动失去了独立的性质,成为了机器的附庸,同时也使得资本家可以利用女工和童工来排挤成年男工,从而压低工资。使用机器进行生产又成为资本家增加工人劳动强度和延长劳动时间的有力手段,它甚至突破了起码的道德标准和人的生理承受限度。

--刘宗绪《世界近代史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析明清时期江南市镇发展的原因及其发展的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括19世纪上半期城市发展过程中英国社会发生的变化。请结合以上材料并结合所学知识,谈谈你对城市化的认识。

材料一 柏拉图于公元前387年在雅典创办学园,以私人学者的身份主持学园进行讲学,传授自己的思想。学园在“三艺”课程,即文法、修辞学、逻辑学的基础上,增加了“四艺”,即算术、几何、天文和音乐。学园讲课方式是采用苏格拉底的问答法,在共同讨论问题的过程中,通过辩论、讨论,使学生明白道理,获得知识。柏拉图在学园中对于学术思想也采取比较开明的政策,允许不同的思想存在。柏拉图在讲学的同时著书立说,如《理想国》《法律篇》等都是在学园时期写成的。学园的目的就是要为城邦培养政治人才,讲述治国术,追求“理想国”的实现。学园培养出了许多优秀人才,如亚里士多德、立体几何的创始人泰阿泰德等。雅典学园成为当时希腊世界的自然科学研究中心,被后人认为是欧洲第一所大学,并对中世纪大学和近代大学产生了重要的影响.

——摘编自覃昕《柏拉图学院钩沉》

材料二 始建于公元前374年齐桓公田午时期的齐都临淄的稷下学宫,是战国时期学术文化的交流中心和诸子百家争鸣的重要场所。稷下学宫通过优厚的俸禄和待遇招揽天下有识之士,承担当时齐国君主政治智囊团的角色。游学是稷下学宫独特的教学方式之一,学生可以自由来稷下寻师求学,教师可以在稷下自由招生讲学.稷下学宫还定期举行讲演、讨论、辩论之类的学术交流会。稷下学宫的先生还纷纷著书立说,著作颇丰,例如《管子》《荀子》等三百余篇,分属儒、道、阴阳、法诸家.稷下学宫培育出了淳于髡、邹衍、荀子等一大批集大成式的学派代表人物和思想家,为战国思想学术的发展作出了无与伦比的贡献。

——摘编自王志民《世界教育史上的双子星曜》

(1)根据材料并结合所学知识概括雅典学园与稷下学宫在办学方面的异同点。

(2)根据材料并结合所学知识分析二者共同的历史价值

材料一 巴西棉花种植业发展历程

| 时间 | 发展状况 |

| 1500~1822年 | 葡萄牙殖民者就发现了巴西当地大量的野生棉,王室利用这些野生棉在当地建立纺织厂,巴西手工棉纺织加工业逐步兴起 |

| 1820年 | 第一台锯齿轧花机在巴西投入使用。 |

| 1860年 | 巴西棉花种植达到高潮,成为世界主要产棉国和原棉出口国。 |

| 美国的南北战争期间 | 英国被迫转移棉花市场,棉花种植业发展为巴西经济的支柱。 |

| 20世纪40年代至六七十年代 | 巴西棉花产量居于美国、苏联、中国和印度之后,成为世界上第五大产棉国 |

材料二 美国农业补贴始于1933年罗斯福新政。2002-2007年间,美国政府平均每年给予棉花产业的补贴高达30亿美元。高额的棉花补贴提高了棉农的积极性,促进了生产和出口,使得美国棉花产业在国际市场上具有强劲的竞争力。2002年9月27日,巴西向WTO争端解决机构提交了申请,希算对美国棉花补贴事宜给巴西带来的损害问题进行磋商,并希望达成双方满意的解决方案。巴西谈判团队充分掌握了美国的棉花补贴政策及其相关数据,并且熟悉和适当运用WTO贸易规则。卢拉效府邀请中国、印度、巴拉圭、阿根廷、默盟、意大利等WTO成员作为此次棉花补贴贸易争端的第三方参与讨论,这些国家先后表示支持巴西。2014年WTO裁定巴西胜诉,双方签署《巴美关于棉花补贴问题的谅解备忘录》,美国同意一次性向巴西棉花产业支付3亿美元以及各种技术的支持,自此两国棉花补贴争端才算真正的结束。

(1)根据材料一并结合所学知识,概括近代以来巴西棉花种植业迅速发展的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析美国的棉花产业补贴对巴西造成的影响,谈谈巴美贸易争端给中国等发展中国家的启示。

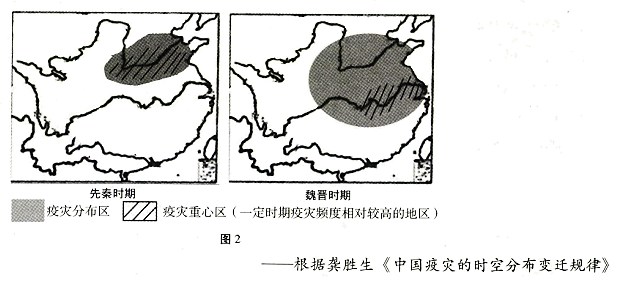

材料一 中国古代疫灾分布图。

材料二 唐朝时期中国封建社会达到顶峰,各种制度已经相当完备,医学方面也取得了一定的成就,医疗组织逐渐完备。唐代中央医疗机构主要为皇室服务,基本不负责地方人群的医疗,而地方医疗机构的力量又相对薄弱,但在国家出现大规模疫灾时政府会动用中央的医疗力量前往治疗,控制疫情,以此来体现皇帝对百姓的体恤关怀之情。病坊是唐代的一种“恤贫宽疾”的社会保障机构,主要收留乞儿、老人、穷困和残疾之人,虽不专门为救治疫灾所设,但在疫灾发生之时,却又能起到一定的医疗治疫作用。《唐律疏议》作为唐朝的重要法典,其律文中对都市公共卫生已经有了较为详细的法律规定,从很大程度上保障了人民的公共卫生和健康,也能减少疫病的传播途径,从而有效控制疫病。唐政府制定了更加完善的医疗法一《医疾令》。它对推动唐代医疗事业的发展起到了非常重要的作用。此外,唐政府在整理推广医书、颁行药方方面也多有作为。

唐代,在遭受疫灾之害时民众往往求助于民间力量,寻求民间医生对其进行医治。一些官僚士大夫,尤其是被贬官员或在岭南为官者,深受岭南瘴气之害,自读医书学习医术,成为民间防控疫病的另一股力量。此外,一些僧道不仅医术高明,平时免费替病人治病,在疫病发生时也会发挥重要作用。

——摘编自郑秋实《唐代疫灾防治研究》

(1)根据材料一,指出中国古代从先秦到魏晋疫灾分布演变的趋势,结合所学知识分析造成上述趋势的原因。

(2)根据材料二,概括唐代疫病防治的主要措施,简要评价上述措施的影响。

2019年至2020年,考古工作者对新疆尉犁县境内的克亚克库都克烽燧遗址进行考古发掘。

烽燧由三层或四层土坯夹一层芦苇草,中部夹放胡杨桁木垒砌而成。在烽燧南侧还发现有土坯垒筑的护坡。遗址中出土的文书、木简带有明确纪年,已发现有“先天”“开元”“天宝”等年号。出土的军事文书数量最多,详细记录了与克亚克库都克烽燧有关的军镇、守捉、烽铺馆驿等各级军事设施名称。出土的木质实物标本记载了“计会交牌”制度(传递军情和政令),为国内首次考古发现。

烽燧遗址出土了《韩朋赋》《游仙窟》《孝经》等手抄本,都是当时风行一时的作品和书籍。出土的纺织品,主要为丝、毛、棉、麻四种。遗址中发现了34种不同的植物,其中粮食作物有水稻、青稞、大麦、小麦等,园艺作物有桃、杏、枣、核桃等;还出土了不少动物骨头,有马鹿、野猪、黄羊、鱼等,多数属于野生动物。

(1)烽燧遗址出土了哪些类别的史料,根据上述材料,举例说明。(2)依据烽燧遗址的考古信息,概括其反映的历史面貌。

材料 中国古代文献中,棉花被记载为“吉贝”或“白叠”,棉布被称为“吉贝布”或“白叠布”。中国棉花的品种是亚洲棉和草棉,均从国外传来。亚洲棉最早发现于古印度,约公元前2~1世纪传入我国,在华南地区先种植,逐步推广至长江流域、黄河流域和东北。草棉原产于非洲,先传到阿拉伯地区,后传入中亚细亚的伊朗等国,最后传入我国新疆吐鲁番地区,并向肃扩展。三国时期,珠江、闽江流域已普遍种植棉花。在取得栽种技术和纺织技术的突破后棉种约在宋元之际完成了向中国内地的传播。元世祖曾设立江西、福建、制(浙)东、湖光、江五省木棉提举司,强迫百姓每年缴纳棉布十多万匹。明太祖于1367年下诏,“凡民田五亩至亩者,栽桑、麻、木绵各半亩;十亩以上,倍之。麻,亩征八两;木绵,亩四两。”经过元至明约两年的传播,棉花种植和棉纺织已基本推广到全国。《天工开物》中记载:“棉布,寸土皆有”,室,十室必有”。随着棉花的不断普及,棉纺织品成为大众的主要衣着材料。

——摘编自丁培利等《中国古代“布”的材质演进兼论棉花在中国的普及》

根据材料概括棉花在中国传播推广的路径历程,并结合所学知识简析其历史作用。