材料一 美国大总统威尔逊的屡次演说,都是光明正大,可算是现在世界上第一个好人。他的话很多,顶要紧的是两主义:第一不许各国拿强权来侵害他们的平等自由。第二不许各国政府拿强权来侵害百姓的平等自由,这两个主义,不正是讲公理不讲强权吗?我所以说他是世界上第一个好人。

——陈独秀《每周评论》发刊词(1918年12月22日)

材料二 巴黎的和会,各国都重在本国的权利,什么公理,什么永久和平,什么威尔逊总统十四条宣言,都成了一文不值的空话。

——陈独秀《每周评论》随感录(1919年5月4日)

阅读材料,结合所学,解读陈独秀对威尔逊看法的变化。

材料一 1929年在四川广汉三星堆发现了大量玉石器,1986年对三星堆两个祭祀坑进行发掘,出土大型青铜立人、青铜神树、纵目面具、青铜神像、黄金面罩、金杖、大量玉器和象牙等文物一千余件。三星堆遗址的年代相当于中原的新石器时代晚期至西周,是一个拥有青铜器、文字符号和大型礼仪建筑的文明;其城址规模很大,表明三星堆已步入国家门槛。

20世纪80年代以来,考古工作者在成都平原发掘了桂圆桥文化、宝墩文化、三星堆文化、十二桥文化、东周时期的巴蜀文化,各文化从新石器时代到战国,前后相承、延续不断。

在三星堆的出土文物中,青铜尊、罍以及玉璋、玉琮、玉璧、玉戈等与黄河流域一致;金杖、金面具、青铜人像等在黄河流域鲜见,也与埃及、西亚、中亚等地区的出土文物判然有别。青铜器显现出以尊为首,与罍、瓿、盘形成组合的礼器系列。其器形虽然明显仿效中原商文化风格,其组合却有别于鼎、爵、觚、斝的商文化系列而凸显民族和地域文化特征。青铜神像、神树等带有神异色彩的器物,表明这个古蜀王国独特的宗教信仰体系和神权、政权一体化的系统。

——摘编自段渝《三星堆与巴蜀文化七十年》等

材料二 有学者认为,三星堆文化是夏、商文化的传播或分支;也有学者认为三星堆文化虽然受到中原文明较多的影响,学习和吸纳了中原青铜器和陶器中的某些形式,但从整体上看,仍然具有明显的自成体系的结构框架,因此是中国文明的起源地之一,是古代长江上游的一大文明中心。

从材料二中选择一种观点,或者自拟观点,运用材料一提供的信息及所学,对其进行论证。

材料一 列宁阅读了许多苏俄农民的来信和申诉书,接见了各地的农民代表,倾听他们的意见,191年2月写成《农民问题提纲初稿》,其中提出:满足农民关于用粮食税代替余粮收集制的愿望;减低粮食税额;同意使税额与农民积极性相适应的原则;在缴足税款后,农民获利更大的自由来运用和支配其纳税以外的余粮。1921年3月,苏俄政府决定实行新经济政策。

材料二 1921年6月列宁对美国商人阿曼德说:“我们是个落后的国家,资源丰富而未经开发。你们和我们可以取长补短。”不久后,哈默就成了第一个在苏俄经营租赁企业的美国人。他从德国和英国聘来技术人员创办铅笔厂。用美国的计件工资制度来管理生产,第一年产值达到250万元。几年后,铅笔厂的产品不仅满足苏联铅笔市场需要,还把20%的产品出口到英国等十几个国家,很快成为世界上较大的铅笔厂之一。

阅读上述材料,结合所学,评析新经济政策。

材料一 西晋永康元处(公元300年),北方的少数民族南下,入主中原腹地洛阳,中原汉族中王室贵族和富户、大户等相继南迁。……从明清到民国时期影响较大的国内移民现象是闯关东、走西口。闯关东(关东泛指今东北地区)即明清至近代向东北移民的简称,闯关的以山东、河北、河南、山西、陕西人为多,而其中又以山东人为最。关东之所以叫” 闯“,是因为清朝把东北作为龙兴之地,不准内地人迁入。随着日、俄势力不断蚕食东北,清政府解除封禁,鼓励移民实边;走西口(西口泛指长城以北,主要是内蒙古一带)是由于山西当时人口比较多,生活较困难,以及内蒙一带边防的需要,山西、陕西等地民俗前往长城以外的内蒙古草原垦荒、经商的移民活动。

材料二 “九一八”事变后,日军占领东北,大批难民涌入关内,达数十万之众。”七七“事变后,平津沦陷,市民为躲避战乱,或匿身附近农村,或迁居租界,许多人扶老携幼逃亡武汉、上海等地。抗日战争时期,约有10万难民迁入陕甘宁边区和中国共产党领导的抗日根据地。……河南发生近百年来罕见的特大灾荒,多灾多难的中原人民辗转洛阳沿陇海路的方向前往西北”大后方“。

材料三 1954年新疆生产建设兵团成立。10多万来自上海的知识青年和鲁、豫、赣、蜀等小的农民加入兵团。1968年黑龙江生产建设兵团、1969年内蒙古生产建设兵团也相继成立。20世纪80年代 以来,大量的农村人口涌向城市。西部人口涌向东部、南部地区。如长江三角洲、珠江三角洲等地。

(1)依据材料一,在下图中分别画出“闯关东、走西口”的主要路线。

清朝疆域图(1820年)

(2)从上述材料中提炼三条影响中国人口迁移的因素,并结合所学加以说明。(要求:多角度思考,观点正确,史论结合,逻辑清晰)

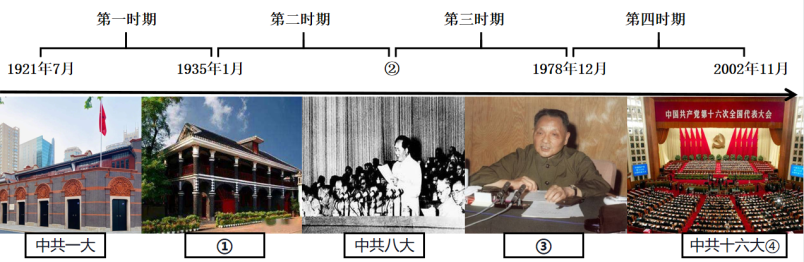

材料一 有学者以中国共产党召开的重要会议作为节点,对党的历史进行分期、整理为“中国产党历史分期示立图”如下:

材料二 毛泽东同志指出:”我们是用整个党的发展过程做我们研究的对象,进行客观的研究,不是只研究哪一步,而是研究全部;不是研究个别细节,而是研究路线和政策。“中国共产党党史分期应突出党的发展历程,即党在各个不同的历史时期针对具体的历史条件和任务制定的思想路线、政治路线、组织路线和方针政策以及执行情况。同时应重视中国共产党在中国社会中的作用,即中国共产党发挥的社会历史作用与突出贡献。

(1)在材料一①②③④处写恰当的内容。

(2)依据材树二,结令所学.任选材料一“示意图”中的两个时期,说明这样分期的理由。

(3)结合上述材料所学,谈谈你对中国共产党历史发展认识。

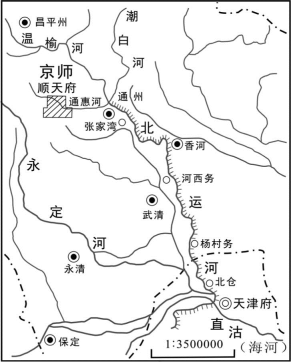

材料一 明清大运河—北京到天津段

材料二 元明清时期,京杭大运河的北京通州到天津段称为北运河,天津到山东临清段称为南运河。北运河和南运河在天津交汇,经海河入渤海。元朝在天津设海津镇,是军事重镇和漕粮转运中心。1404年,明朝在直沽设卫,史称“天津卫”。1725年,清朝将天津卫改为直隶省的天津直隶州。1734年,升为天津府。

材料三 明清时期,大运河是当时经济的“生命线”,承担着数百万石的粮食及其它物资的运输重任。明清时期,一大批运河城市发展起来。运河沿岸的城市中均建有府学、州学、县学、文庙、贡院、书院、藏书阁。运河城市的人口结构中,商人和手工业者人数占多数。1842年,英军夺取了京杭大运河与长江交汇处的镇江,封锁了清朝的漕运。道光帝被迫与英国签订《南京条约》,漕运恢复。1853年后,太平天国占据南京和安徽沿江一带十多年,运河漕运被迫中断。1855年,黄河改道后,运河山东段逐渐淤废,从此漕粮主要改经海路运输。1872年,轮船招商局在上海成立,正式用轮船承运漕粮。1904年,漕运总督被撤废。1911年,津浦铁路(天津到南京浦口)全线通车,从此京杭大运河以及沿线城市的地位一落千丈。新中国成立后,对大运河进行了大规模整修,使大运河部分河段重新发挥航运、灌溉、防洪和排涝的多种作用。2002年,京杭大运河成为“南水北调”东线工程的通道。2006年,京杭大运河成为第六批国家级文物保护单位。2014年,京杭大运河被列为世界文化遗产。

(1)依据材料一和材料二,简述天津兴起的原因。

(2)结合材料三和所学,解读明清以来京杭大运河的兴衰。

材料一 16到19世纪,欧洲近代民族国家逐渐形成,先后出现了英国、法国、德国等民族国家,各国进行了长期、激烈的战争。二战以后,欧洲人痛定思痛,感觉到发展水平接近又具有相同的历史文化传统的欧洲国家之间组成一个市场是自然而且必要的,开启了欧洲一体化的进程。

这里有一个起决定作用的因素,就是发展水平和程度的问题。“民族国家”在欧洲的中世纪末期出现,是因为生产力发展到了一定程度,每个民族都要维护自己的经济主权和在此基础上的政治主权,这是16世纪到19世纪的事实。现在又是由于生产力的发展,“民族国家”之间的界限需要突破了。

——摘编自陈乐民《20世纪的欧洲》

材料二 欧洲一体化整合了欧洲各国资源,使欧洲各国经济合作更加缜密,成为世界上排在前几位的巨大经济体。欧洲一体化使欧洲各国重新回到世界舞台中央,有了举足轻重的地位,极大遏制了单一国家称霸世界的图谋,在国际活动中有了自己的话语权,使其成为多极化世界中的一“极”。

进入21世纪,欧洲一体化进程加快。1995—2013年,欧盟三次扩员,吸收了18个新国家。新老成员国之间、富国与穷国之间,出现了矛盾与冲突。特别是2008年欧洲金融危机爆发时,它的内部矛盾进一步彰显。2016年英国通过了“脱欧”公投,使欧洲一体化不进反退。欧盟一体化主要受到两个不利因素的制约,一是欧盟内部的一致性与集体行动能力;二是欧洲与美国的关系,在很多时候,西欧作为美国的盟友,不得不按照美国的意志行事。

——摘编自于洪君《热话题与冷思考》等

(1)从材料一中提炼作者的观点,结合所学加以论证。

(2)阅读材料二,概括欧洲一体化的成果和面临的问题。

| 时间 | 史料 |

| 贞观十四年(640年) | 《步辇图》中为太宗抬辇、撑伞和执扇的宫女身材纤瘦婀娜 |

| 贞观十七年(643年) | 长乐公主墓出土的女俑体形修长,面部清秀 |

| 武则天时期 | 《旧唐书》载:“(太平)公主丰硕,方额广颐,多权略,(武)则天以为类己” |

| 天宝十一年(752年) | 《虢国夫人游春图》中虢国夫人姊妹均为丰颊硕体,富态典雅。《旧唐书》称虢国夫人姊妹“皆有才貌,玄宗并封国夫人之号” |

| 晚唐时期 | 徐凝《宫中曲二首》云:“身轻入宠尽恩私,腰细偏能舞柘枝” |

| 文德元年(888年) | 唐僖宗陵壁画中的女性形象体态清瘦 |

(1)上述史料反映了唐朝女性形象的一些变化,请概括这些史料的总体特点。

(2)阅读材料,就唐朝女性“以胖为美”这个问题,你可以得出哪些结论?

材料一 1765-1833年中英贸易概况表(单位:万两白银)

| 中国从英国进口额 | 中国向英国出口额 | |

| 1765-1769(年均) | 119 | 219 |

| 1795-1799(年均) | 537 | 572 |

| 1830-1833(年均) | 733 | 995 |

材料二 1840与1894年中国棉花及格纺织品进出口状况(单位:万担)

| 时间 | 棉花产量 | 棉花出口 | 进口外国棉花 | 进口棉纺织品(折合棉花) |

| 1840年 | 802 | 0 | 50 | 5 |

| 1894年 | 832 | 76 | 4 | 218 |

(1)分别简述材料一和材料二反映的中英贸易状况并分析其原因。

材料三 中国进出口商品贸易会创办于1957年,倒重货物出口贸易,每年在广州举办,从“中国第一展”成长为世界级专业展会,成为全球贸易资源聚合的平台;中国国际服务贸易交易会2012年起在北京举行:在上海举行的中国国际进口博览会始于2018年,侧重货物进口贸易。2020年,广交会采用云上会展的形式,服贸会则是新冠肺炎疫情常态化后我国首场国家级线下经济贸易盛会。

(2)结合上述材料与所学,概述三大会展的举办反映出当代中国对外贸易发生的重大变化。

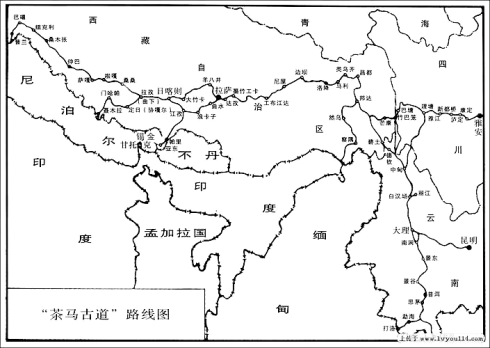

材料一 茶马古道是一条主要穿行于今藏、川、滇横断山脉地区和金沙江、澜沧江、怒江三江流域,以茶马互市为主要内容,以马帮为主要运输方式的古代商道。它兴于唐家,盛于明清。藏区产骡马而需要茶叶,川、滇地区产茶叶而需要骡马。宋期时西南边成为茶马互市的主要市场。元在通往西藏的道路上开驿路、设重驿站。明清时期加强对驿站的管理

——摘编自《茶的丝路》等

(1)读上图,描述中国通往境外的茶马古道的路线。

(2)依据以上材料并结合所学,说明茶马古道对中国统一多民族国家发展的促进作用。

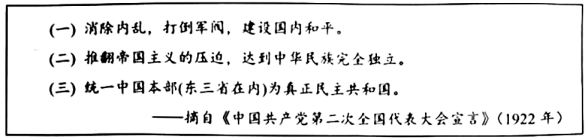

材料二 民族观念扩散的趋势,可以从当时最具影响力的报纸之一—《申报》相关词汇使用频率的变化中看出端倪。“中华民族”一词在《申报》首次出现是1912年,孙中山以临时大总统名义发布对外宣言:“吾中华民族和平守法根于天性,非出于自卫之不得已,决不肯轻启战争。”到1919年年底,“中华民族”一词在《申报》可检索到30条1920年后星现渐增多的势,1928年进一增加到183条,1939年更达到371条,

——摘编自黄道炫《战时中国民众的民族意识》

材料三

(3)阅读材料二和材料三,田绕“中华民族观念的扩散”这一主题,自拟论题,并结合中国1912-1945年的重大事件予以阐述。要求:写明论题,史论结合,论证充分