材料 20世纪上半叶中国走向现代化进程中的发展、挫折和失败,是20世纪下半叶新中国社会主义发展必不可少的参照系,将两者放在20世纪中国历史的天平上,能使我们从一个较长的时段来认识和评析新中国的历史。

40多年来改革开放的实践使我们对社会主义有了更全面的认识。今天回过头去看社会主义制度在中国的建立以及之后的发展历程,原先看不清楚的历史进程就可以看得清楚些,原先不全面的认识可以变得全面些、客观些。因此,研究新中国史一定要关注和了解当下中国的政治、经济、文化、社会等各个方面,以获得历史的纵深感来剖析和理解已经过去的历史。

进入20世纪后,中国已经与世界越来越联为一体,不可分割了。开展新中国史研究,尤其是对一些涉及党和国家重大政策的分析,就必须将其置于世界历史的框架之下。

——摘编自金光耀《新中国史研究三题》

根据材料并结合所学知识,就材料中有关新中国史研究的任一观点加以说明。

材料 在20世纪80年代,对于康乾盛世的研究多集中在清朝闭关锁国政策的作用上。史学界时此问题的看法分为两派。其中一派认为,清政府采取的闭关锁国政策,严重地阻碍了中国的发展,并没有起到自卫和阻挡资本主义冲击的作用。也有学者的观点恰好相反,认为闭关绩国政策虽具有保中性,但在客观上的确起了抵抗外来侵略和自我防卫作用。

到了20世纪80年代末90年代初,随着改革开放的进一步深入,对此问题的探讨也更加深入。有些学者提出了“机会”说,认为清朝在18世纪推行闭关债国政策,失掉了一次走向世界的机会,由此拉开了与西方世界的距离。

进入21世纪后,史学界将康乾盛世与同时代的西方国家进行比较,有的学者认为“近三个世纪的大清帝国史,不是静态的,而是动态的、发展的。与此同时,帝国的外部环境、外部世界也是动态的、发展的。而且比较起来,后者比前者变动与发展的速度,更是迅猛的不可同日而语。因此,大清帝国在与外部世界的互动中,就越来越落后,越来越被动,因而越来越异化,终于从一个雄强一世的东方大帝国、一个中央王国,异化为一个半殖民地、一艘在怒海惊涛中下沉的破船”。

——摘编自梁俊艳《全球视野下康乾盛世研究学术史回顾》

根据材料并结合所学知识,评析清朝的闭关锁国政策。(要求:观点明确,史论结合,论证充分,表述清晰)

材料一

——摘编自朱绍侯等《中国古代史》

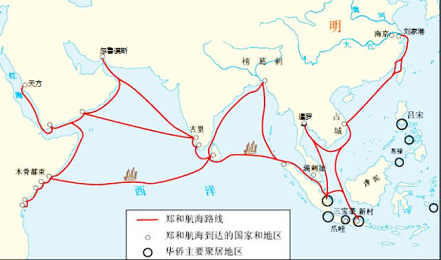

材料二 有一种臆想认为,郑和下西洋的目的是明朝试图超过元朝在海外的经营,也想要像西班牙王室鼓励哥伦布航海那样,做出新发现。……明朝的永乐帝在登基之前负责防卫北方,他把首都从南京迁到北京,就是为了便利防守北部边疆,所以他对北方的威胁始终耿耿于怀。朱棣可能是想派遣使者与西边的帖木儿汗国联络,希望跟帖木儿汗国互通声气,包抄瓦剌蒙古的势力。首先,郑和航海之前永乐皇帝的诏书中就特别提到“今遣太监郑和往西域忽鲁谟斯(今波斯湾入口)等国公干”。他没有提到东非、印度、苏门答腊之类的地方,所以郑和七次航海,每一次都到位于波斯湾东南的忽鲁谟斯。其次,郑和手下有一个叫马欢的宁波穆斯林,回国后写了《瀛涯胜览》,他有一首诗:“忽鲁漠斯近海傍。大宛米息(埃及)通行商。曾闻博望使绝域,何如当代覃恩光。”忽鲁谟斯是由阿拉伯海进入波斯湾的第一个海港,所以说它是“近海傍”。明初大宛是帖木儿汗国的心脏地区,距离蒙古盘踞的新疆非常近。

——摘编自张信刚《丝路文明十五讲》

根据材料并结合郑和下西洋的相关史实,评析材料二中作者的观点。(要求:观点明确,史论结合,史实准确,表述清晰)

材料 近代以来,一些欧洲学者认为,启蒙运动、工业革命和资产阶级革命率先开启了现代文明的进程并奠定了现代文明的基础,西方文明为世界提供了一个放诸四海皆准的衡量尺度。“权力优先于正义”是处理不同文明之间关系的基本准则。如果没有白种人的帮助,世界其他国家和地区“就不会诞生文明”。认为苏联解体后,有西方学者谈到:“通过研究英美等最先实现工业化和民主化的国家,人们就能揭示一种所有国家都会遵循的普遍模式”,“没有人怀疑历史是有方向的,而在历史的尽头矗立的,则是发达工业国家的自由民主制度”,西方文明是“人类意识形态演化的终点”和“人类政体的最后形式”。世界文化将走向高度同质化和统一化,而使其统一起来的范本正是当代美国文化。

——摘编自赵坤、刘同舫《从“文明优越”到“文明共生”》等

根据材料并结合所学知识,评析材料中的观点。(要求:围绕材料中的一种、两种或者整体的观点进行评析,观点正确,史论结合,逻辑清晰)。

材料 什么是“中世纪”?这个概念直到启蒙运动时才使用,指的是在西方文明的发展中,有一个光辉灿烂的古代,又有一个光芒四射的现代。但在两者之间却有一个没有光明,一切都停滞落后的时代,这个时代延续了一千年之久。他们把这个时期叫做“中”世纪,也就是处在“光芒”和“光辉”中间的一段,又被称“黑暗的中世纪”。

——钱乘旦《西方那块土》

根据材料,评析材料中的观点。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰)材料 中国近代若干人物的思想主张

| 时间 | 人物 | 主张 |

| 19世纪40年代 | 魏源 | 师夷之长技以制夷 |

| 19世纪50年代 | 洪秀全 | 有田同耕,有饭同食,有衣同穿,有钱同使,无处不均匀,无人不饱暖 |

| 19世纪60年代 | 李鸿章 | 中国文武制度事事皆远出西人之上,独火器万不能及……中国欲自强,则莫如学习外国利器 |

| 19世纪90年代 | 梁启超 | 非变革不足以救中国……变法之本,在育人才:人才之兴,在开学校:学校之立,在变科举,而一切要其大成,在变官制 |

| 20世纪初 | 孙中山 | 驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权 |

| 20世纪初 | 陈独秀 | 拥护.德先生,,必须反孔教、礼法、贞节、旧伦理、旧政治:拥护.赛先生,,必须反旧艺术、旧宗教。只有拥护.德先生,.赛先生,,才能救中国 |

从表中任意选取一个人物的主张,结合所学知识对其进行评析。

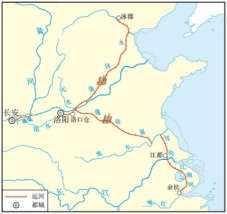

材料一

图1隋唐大运河 |  图2北宋大运河(局部) |

——据袁行霈主编《中华文明史·第三卷》等

材料三 唐代在安史之乱以前及宪宗时代,运河都能够把南方的物资大量输送到北方,以支持中央政权,满足国防的需要。因此,唐在安史之乱前武功显赫,国势强盛。此后到了北宋时代,运河大体上也能充分发挥它的作用。唐末及北宋末年,当运河因被切断而不能把南方物资大量运往北方的时候,唐宋帝国便要随着经济基础的动摇而力量削弱,甚至于灭亡了。

——据全汉昇《唐宋帝国与运河》

(1)据材料一、二,指出隋唐至北宋时期大运河的特点。(2)评析材料三中大运河与唐宋国运关系的观点。

材料一 宋代科举取士情况简表

| 科举取士人数 | 平均每年取士人数约为唐代的5倍,约为元代的30倍,约为明代的4倍,约为清代的3.4倍。 |

| 进士出身背景 | 据《宝佑四年登科录》所载,仅该年录取进士601人,其中官僚出身的184人、平民出身的417人。 |

| 担任高官比例 | 北宋的71名宰相中,有64名为进士或制科出身,除去一些特殊情况,真正不由科举而任宰相者,仅有3人。 |

| 进士及第方式 | 礼部录取后,要到殿庭复试。及第与否和及第等级由皇帝决定。 |

——据张希清《论宋代科举取士之多与冗官问题》等

材料二 一方面承负沉重的外部压力,一方面鉴于五代时期内部变乱频仍、政权倏忽更迭的教训,“稳定至上”始终是赵宋王朝内政措置的目标。外部压力当前,宋代的军力不振,一直被人诟病:“一个以军人为首脑而组成的国家,偏在军事上的作为,不及其他任何主要的朝代。”

——据邓小南《一个“生于忧患,长于忧患”的朝代》

根据材料一、二并结合所学知识,对宋代的立国特色加以评析。(要求:观点明确,史论结合,表述清晰,逻辑严密)材料

| 观点 | |

| 甲 | 在江南,原本以政府内贸、东亚外贸为主体的商品经济,经过鸦片战争后渐渐转化为欧美国家外贸经济占据重要份额的经济形态,这更加凸显了中国近代的“半殖民地”特征,而非消减 |

| 乙 | 1840年以前,自给自足的自然经济占统治地位,虽然江南等特定区域仍然具有庞大的内贸经济基础,以及和东亚、东南亚外贸联系,但仍属于封建经济的附庸。鸦片战争后,受到欧美外贸经济的影响,江南地区才出现“半封建”的商品经济、外贸经济 |

——整理自瞿骏《中国近代通史教学的“知常”与“察变”》

从材料中任意提取一个观点,并结合所学知识进行评析。(要求:观点明确,态度鲜明,史论结合,逻辑清晰)

材料 美国的资产阶级一致认识到:目前的邦联条例下的邦联政府不足以保障他们的财产安全,只有尽快建立强大的中央政府,才能保住自己的阶级统治地位。因此,资产阶级在各方面的利益上很快达成了一致,(他们)加紧立宪,于1787年5月25日召开了制宪会议。在这次立宪会议上,经过艰难的辩论,资产阶级精英人物抛开了各自的种种分歧,在代表制、奴隶制、出口税、选举人资格等方面,做出了重要的妥协,终于在9月17日散会时制定了传世的第一部美国宪法―1787年宪法。资产阶级制宪会议终于完成了自己的任务。这为强化行政权力,压制民众对国家权力的干预,设置了足够的法律屏障。

——摘编自刘书林《试论美国“三权分立”模式的本质及局限》

评析材料中的观点(任意一点或整体),得出结论。(要求:结论不能重复材料中观点,持论有据,论证充分,表述清晰。)