材料 法家相信人性本恶,只有靠强权的统治者依据透明、客观的法律来实施奖惩,才能维持社会秩序与稳定。统治者自身就是法律的主人。因此,尽管儒家和法家都信奉社会秩序,但是前者提倡自律,家庭和国家要遵循传统的礼制,而后者相信依靠严刑峻法才能确保实现最终的和平。

法家的“法”不仅意指法律,还有方法和程序的含义。最初的法家就承认法律与统治术是有区别的,后者指的是权力的行使。因此统治手段不仅决定了法律的权威或者公信力,还决定了法律的有效性。因此统治社会的权威或者法律源自于术,即行使权力的方法论。韩非子综合整理了他对于统治术的领悟,认为国家统治者与其下属的官像阶层存在利益冲突,而官僚阶层又统治人民大众。因此王道依赖于“势”,即王者的神秘力量。王者能够超然、不偏不倚地通过官僚阶层创立社会秩序与稳定。

法家的悲剧在于秦朝残酷无情地奉行了法家思想,而秦王朝的迅速瓦解导致法家思想无法再成为主流。其后的汉朝在正式场合拒绝法家思想,独尊儒术。但是,中国的统治者总是发现法家的理论和实践非常有用。因此,倾向于中央集权的中国政治文化本质上是“外儒内法”。统治者不仅要怀柔,也要使用铁腕。

——摘编自沈联涛《外儒内法》

(1)根据材料,概括作者对法家的认识。

(2)根据材料并结合所学知识,指出儒家和法家的历史地位。

2 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一

史载武帝好《公羊》,昭帝传《孝经》《论语》《尚书》,明帝通《春秋》《尚书》。东汉不少皇帝还亲自讲经,参与诸儒的学术论辩。“议礼、制度、考文,皆以经义为本”,这成为武帝以后汉代政治中较有特色的制度。在发展过程中,儒学不断汲取其他学说的成分以充实和完善自己,为特别注重精神生活的知识阶层提供了一种安身立命之道。加之汉代通经致仕政策的刺激,于是“专事经学,其风甚笃”。儒学特别注重德治,讲求调适人伦,纯化风俗,其义理易为“匹夫匹妇”所认知和认同,故而狱吏走卒、农夫牧人、幼童白首纷纷诵读儒经,研习章句。当时流传这样的话:“遗子黄金满籯,不如一经。”

——据孔毅《汉晋之际儒学信仰的危机与演化》

材料二

东汉后期至两晋,儒学信仰日渐失效。据《汉书》载:“一经说至百余万言,大师众至千余人,盖利禄之路然也。”同时,“五经”博士解释经文,谶纬附会,各家弟子只能严守家法。而且,身处乱世,人的生命有如草芥,所谓“民富则安乡重家,敬上而从教;贫则危乡轻家,相聚而犯上”。随着东汉王朝的分崩离析,一些儒者开始逾越儒家礼度和经学家法,杂采老、庄之说,魏晋玄学兴起。其仍奉孔子为圣人,力图用道家语言解释儒家经典,并开始为儒学体系探求本体论基础,即“名教出于自然”。经过玄学挣扎在理想与现实间的洗礼,国人在两晋时期突然拥有了少见的思辨能力和兴趣,这为中国文化与佛教思想的对话奠定了基础。

——据胡绍军《魏晋玄学研究三十年》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括两汉之际儒学成为重要社会信仰的主要表现。

(2)根据材料二并结合所学知识,说明汉晋之际儒学信仰危机出现的原因,并简析玄学兴起的意义。

①多元兼容、雅俗共赏

②体现了时代的发展变化

③逐渐平民化、世俗化

④文学形式由落后到先进

| A.①②③ | B.②③④ | C.①③④ | D.①②③④ |

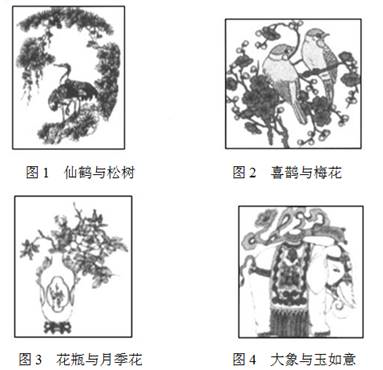

4 . 中国传统文化中以“吉祥”为主题的词句、对联、图案非常丰富,作为我国历史文化传统中的一种文艺表现形式,它们与人们的生活、习俗以及文化背景有着极为密切的关联,反映了小农经济背景下,人们对美好生活的期盼,体现出中华民族特有的文化内涵。

请回答:

(1)我国传统文化中以“吉祥”为主题的图案巧妙地运用动植物、人物、器物等,通过借喻、比拟、双关、谐音、象征等手法,创造出图形与吉祥寓意相结合的艺术表现形式。比如把莲花和金鱼放在一起,寓意为“连年有余”,把麦穗与花瓶结合在一起,寓意为“岁岁平安”等。请根据所提供的信息,任选三幅图分别用四字词组概括每幅图的寓意。

(2)在小农经济背景下,反映“吉祥”内容的词句、对联非常丰富,试举三例。(比如:瑞雪兆丰年)

(3)简述我国小农经济的基本特点。

(4)如何看待小农经济背景下人们祈求吉祥的现象?