材料一 朱熹认为,“夫仁政,必自经界始。经界不正,井地不均,榖禄不平。是故暴君污吏必慢其经界。”明代顾亭林也说:“如春秋时犹尊礼重信,而七国则绝不言礼与信矣;春秋时犹尊周王,而七国则绝不言王矣。”在这种战争硝烟味极浓的政治环境中,孟子向统治者推行以德化人的“王道”理论势必行不通。

——摘编自肖观梅《浅析孟子政治思想在战国不被重视的原因》

材料二 赵宋王朝依靠文人,大兴科举,平民士人因此而崛起,具有了强烈的自觉意识,逐步走上了政治舞台。宋代自开国创制以后的几十年里,社会积弊很深,政治气氛越来越消极。同时统治者借佛、老思想粉饰太平,以佛、老那种清静、无为来为他们的因循守旧作辩护。这种不思进取、无视社会矛盾日益尖锐的社会事实,促使有忧患意识的儒者同时发出了辟佛、老和改革政治的呼声。唐末五代是人欲炽盛、天理不存的时代,士人无耻,学风不正,有识之士多认为惟有重振儒学才能磨砺士气,重建道德。因此,复兴儒学是解决一切难题的唯一途径。

——摘编自叶平《北宋儒学复兴的社会原因》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明孟子政治思想在战国时期不被重视的社会原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括宋代儒学复兴的社会背景。

(3)综合上述材料并结合所学知识,谈谈你对中国古代儒学发展的认识。

2 . 阅读材料,回答问题

材料一 法国国王路易十四(1638-1715)是艺术家的热心保护人,建造的凡尔赛宫宏伟壮观,富于艺术魅力。受其影响,一批富有而具权势,同时受到良好教育的上层贵族妇女邀请文人雅士到家中清谈交流,这种特殊的交际场所被称为沙龙。在那里,贵族可以公开地与受过良好教育的平民打成一片,知识分子可以得到从善如流而又百般挑剔的听众。沙龙还是重大交际的场所,巴黎的沙龙女主人曾为数位启蒙哲学家出面争取学术要职或其他显赫的地位。在欧洲,巴黎的沙龙最为著名,意大利半岛、神圣罗马帝国、英格兰也有无数的沙龙。

材料二 17世纪中叶,伦敦出现了第一家咖啡馆。到1715年,伦敦的咖啡馆数量已经超过3000家。咖啡馆的顾客以男性为主,出入其中的主要是中间阶层,也有部分手工业者和小商人,因而也更自由开放。这些咖啡馆的非正式聚会常常发展为正式的组织,这些组织往往致力于某种活动或目标,如政治改革、识字、农业、音乐、绘画、戏剧、公共卫生、废奴以及科学等。在18世纪的欧洲,几乎每一个大城市和城镇都有数百个这样的组织。咖啡馆成为人们交流思想,浏览最新流行杂志和报纸的集会场所,这些集会普遍带有启蒙运动的社交性质。

——以上均摘编自许正林《欧洲传播思想史》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析18世纪法国沙龙文化兴起的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出英国咖啡馆文化与法国沙龙文化相比,有何不同。

材料一 诸子学说兴起和春秋战国时期文化转型的根本原因在于礼乐文化的失范,即礼乐文化丧失了它应有的社会和文化功能,它已不再适应这个变化了的社会。诸子百家的思想文化则正是在重重社会危机和文化危机下,围绕着解决上述问题而展开的思考和理论探索。儒家从历史文献的经验中去找寻解决问题的方法,也可以说儒家注重对历史文化的继承与吸收。道家从“天”和“自然”的规律中去找寻社会和人生的规律,他们一方面说要“绝圣弃智”“绝仁弃义”,弃绝一切人为的造作,另一方面又倡导“道法自然”“无为”……墨家以宗教的热情和绝对平等的观念提出理论并躬行实践。

——摘编自潘俊杰、魏婧《春秋战国时期的文化转型》

材料二 在传统意义上,中国历史就是集权的历史。“假设没有这样的中央集权,我们大多数的祖先都已不能生存,遑论(谈不上)及我们后代”。因为地理与统治的封闭性,中国形成一种独特的文化体系:正如黑格尔所说,中国是世界的“例外”。这种封闭性不仅令中国文化自成一统,也使历史在中国形成独特的样式。这种“中国特色”的历史不仅以宫廷权谋为主流,而且缺乏整个人类世界的历史背景,似乎中国完全独立于世界而存在,从大历史的视界来看,这种历史算不得真正的历史,而只是“中国志”而已,因为它完全是停留在中国视野内的一种“地方志”写作。

——摘编自杜君立《历史的细节》

(1)根据材料一并结合所学知识,分别概括春秋战国时期儒、道、法、墨解决危机方法的特点,并指出其体现的共同点。

(2)提炼材料二所陈述的核心观点,并根据所学知识进行阐述。

材料一 在19世纪末20世纪初的工业化浪潮中,人们倾向于对达尔文的学说断章取义,其中机械社会达尔文主义强调人类社会中的各种竞争关系。如英国《经济学人》杂志主编沃尔特·白芝浩在其《物理与政治:自然选择与遗传原理应用于政治社会之思考》中大谈“斗争”在人类史中的作用,以社会冲突作为文明进步的基础。机械社会达尔文主义反对外部力量(如政府)对社会的干预.尤其排斥对弱者即“不适者”的同情和慈善行为。约翰·D.洛克菲勒则宣称:最美的玫瑰只有除掉那些小花蕾才能够生长出来。哈佛大学政治学教授威廉·萨姆纳更为直白地写道:“栖息在贫民窟的酒鬼适得其所,大自然把他作为前进道路上的障碍搬掉,正如大自然定下了消亡的过程,把任何失败者都扫除一样。”

——摘编自侯波《达尔文进化论与19世纪末20世纪初西方社会中的不良思潮》

材料二 严复在《天演论》一书中指出只有“物竞”“天择”的术语,并没有“优胜劣败”“适者生存”的说法.其中提出了通过天演之学可以认识西方各国的进步。1900年.梁启超在《十种德性相反相成义》一文中说:“破坏本非德也,而无如往古来今来之世界,其蒙垢积污之时常多,非时时摧陷廓清之,则不足以进步……故破坏之药,遂成为今日第一要件,遂成为今日第一美德。”孙中山不仅强调革命在中国社会发展中的意义,而且认为在中国未来发展的问题上,也要“取法西人的文明而用之,亦不难转弱为强,易旧为新”,以使中国“凌驾全球”,把我们中国造起一个二十世纪头等的共和国来。在《建国方略》中,他还说:“万众一心,急起直追,以我五千年文明优秀之民族,应世界之潮流,而建设一政治最修明、人民最安乐之国家,为民所有、为民所治、为民所享者也。则其成功,必较革命之破坏事业为尤速、尤易也。”

——摘编自陈绍西《进化论与20世纪初中国社会主义思想的激进倾向》

(1)根据材料一、二并结合所学知识,概括19世纪末20世纪初中西方流行的社会进化论思想的异同,并分析中西社会进化论思想各自流行的原因。(2)根据材料一、二并结合所学知识,简析进化论思想对近代中国的影响。

材料一 汉武帝时逐渐建立起一种以儒术培育人才、传承文化的治国模式,此后每一朝代的封建统治者在取得政权之后总是不断地扩大太学的规模,逐步建立并完善官学教育体系,使其成为传承与创新中华文化的主要场所。汉代学校教育实行“分经授诸生”,汉武帝时在太学里置五经博士,儒生以传习、阐释“五经”为业,经学开始形成,学派逐渐繁荣。

材料二 唐代在中央设有国子学、太学、四门学律学、书学、算学以及弘文馆和崇文馆等,且四门学准许“庶人之俊异者”入学。唐宋以后,不仅汉族统治者在学校教育中重视传承以儒家经学为主的中华文化,蒙古、女真等少数民族统治者也对此格外重视,并在学校管理和救学方面制定了颇为周详的规程。

——以上材料均摘编自栗洪武、陈磊《中国古代学校教育传承与创新中华文化的历史规律》

(1)根据材料一,概括汉武帝对中国古代学校教育发展的贡献。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出唐宋时期学校教育的发展,并简析唐宋以来古代学校教育获得发展的原因。

材料一 陈旉是一位云游于江苏一带自耕自足的道教学者。他严厉批评了当时士大夫耻以农学的行为,指出:“士大夫每以耕桑之事为细民之业,孔门所不学”。他的《农书》“成于绍兴十九年”,他说“是书也,非苟知之,盖尝允蹈之,确乎能其事,乃著其说以示人”。这是我国最早对长江流域和长江以南传统农业知识与技术总结和概括的农业著作,其中也夹杂着一些道教神秘主义的内容,如“祈祷巫祝”等。

——摘编自贺耀敏《中国古代农业文明》

材料二 宋元农学四大农书之中元有其三。《农桑辑要》是元政府“大司农司”组织人力遍求古今农书编写的。王祯编写的《王祯农书》由“元帝刻行”,综合黄河流域旱地耕作和南方水田耕作的生产实践和技术经验写成,并“屡屡提到南北操作方法的异同”。维吾尔族人鲁明善在任职太平路总管时,编写了《农桑衣食撮要》,该书包含有西北少数民族的一些农事活动情况。

——摘编自杜石然《论元代科学技术和元代社会》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明陈旉撰成《农书》的原因。

(2)根据材料二,与陈旉《农书》相比,指出元代农书的特点。并结合所学知识,分析上述特点形成的有利因素。

材料一 先秦儒学继承了商周时期的民本思想。孔子主张“为政以德”,希望统治者实行仁德之治,善待、关爱民众。同时,他主张富民、惠民,提倡“仁者爱人”说。孟子继承了孔子的思想,明确提出“民为贵,社稷次之,君为轻”。荀子继承了孔子的理论,提出“君者,舟也;庶人者,水也。水则载舟,水则覆舟”的观点。和谐思想是儒家思想中又一个核心理念。孔子提出“身”“家”“国”相统一的和谐关系,即“欲治其国者先齐其家。欲齐其家者先修其身”。通过修身、齐家、治国的顺序,达到“天下平”的目的。孟子主张“人和”“天时不如地利,地利不如人和”“老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼”,强调了和谐理念中的善治和秩序良好。荀子积极倡导公平正义的社会风气、安定有序的社会环境,其政治和谐思想的核心是“隆礼重法”,他把“和齐百姓”、人民安居乐业视为治国安邦的重要基础。

——摘编自李森《论先秦儒家政治哲学中的和谐发展思想》

材料二 刘邦统一天下后,国家残破、经济凋零,内有韩信、英布等异姓诸侯王控制着大片土地和大量人口,外有北方强敌匈奴伺机骚扰。这种局面决定了刘邦在建国之初,既不能用法家思想治国,又不能用儒家思想安邦,只能选择黄老之术。汉武帝即位之日,正是西汉国力雄厚之时,汉武帝好大喜功的个性,加上国力允许的客观条件,决定了他对内巩固和强化中央集权政体,对外勤用兵,征讨匈奴以除边患,同时开疆拓土。为了施展他的雄才大略,国家必须从多方面转轨变型,而这就需要一个权威的思想作为坚实的理论基础,为其政治任务服务。黄老之术“出世”的性质和“无为”的取向,与其政治抱负处处相左,于是他必然要以新的思想取而代之。

——摘编自樊海永《汉武帝独尊儒术的原因初探》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括先秦儒学的核心内涵。

(2)根据材料二并结合所学知识,简析西汉统治思想的变化及原因。

材料一 宗教改革前的西欧社会是一个宗教普世主义下的二元政治体制社会,传统的阶层制国家只有边陲而无国界,中央政权对地方控制有限,因而君主一直处于与教权和地方贵族分权的政治斗争中。英国都铎王朝时期的宗教改革破除了基督教神学大一统的局面,将宗教事务变为民族事务,创建了民族教会,推广民族语言,从历史、文化、语言、心态上推动了英格兰的民族认同,催化了民族意识,构建了整合性的英格兰民族。伴随宗教改革的到来,英王亨利八世及其后继者不断健全国家机器以及法律实践,在民族与国家的共同建构、互动中逐渐形成了民族国家这种新型政治共同体。

——摘编自周曼斯《英国宗教改革与16世纪英格兰民族国家的构建》

材料二 在长期的思想启蒙运动风云变化之中,从意大利到法兰西,从德意志到俄罗斯,倡导民族话语,复兴民间文化,注重现实生活,鼓励科学技术等新文化运动事件此起彼伏。这些新.事物的出现标志着旧文化观念的衰落以及新文化观念的形成,这也是各民族身份认同的有力见证。例如。意大利学者维柯的《新科学》,法国学者伏尔泰的《风俗论》,俄国学者罗蒙诺索夫的诗歌,德意志诗人歌德的《浮士德》等都是在欧洲启蒙时代出现的民族文化语言经典之作,对于建构各民族文化认同有重大作用。没有启蒙思想家和文学家的民族语言创作,西方诸民族国家就无法突破古代文化遗产和教会文化霸权的历史局限,西方各国的现代民族文化谱系也就无法建构起来,而各国政治和经济的重大变革也难以持久。

——摘编自江宁康(启蒙运动与西方现代文明的起源》

(1)根据材料并结合所学知识,简述英国宗教改革对英国民族国家构建的意义。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析推动近代欧洲民族国家兴起的原因。

材料 清末京师大学堂的置废颇为曲折。甲午战争后,改革求变呼声起,光绪帝下旨兴建京师大学堂,工部尚书孙家鼐负责筹备工作。1898年9月27日,“在孙家鼐上奏筹备方案之后,光绪帝面见各军机大臣,对此没有进行太多的讨论,大学堂筹备被搁置”。1898年12月6日,上谕今“各直省添置学堂,实力举办”,“着由户部筹定的欺,按年拨给京师大学堂,以崇体割”。12月31日,京师大学堂正式开办。

1899年5月6日,因御史参奏京师大学堂“靡费过甚,请饬归并删除”,清廷要求孙家鼐对其整顿。7月17日,上谕批准孙家鼐因病续假,由吏部左侍郎、大学堂总教习许景澄“暂行管理”大学堂事务。1900年4月20日,许景澄上奏,称大学堂开办以来,图书、仪器购置费用在常年经费动支,未动用20万两开办经费,呈请缴还此款。适逢“庚子事变”,他再次奏请“暂行裁撤京师大学堂”,并说:“创建大学堂之意,原为讲求实学、中西并重,西学现非所急,而经史诸门,本有书院、官学”,不必另立学堂。7月9日,该折获准。

1901年9月14日,清廷颁布兴学上谕:“京师已设大学堂应切实整顿”。1902年1月10日,京师大学堂正式复办。

——摘编自蒋宝麟《从京师大学堂到学部:清末中央教育财政的形成》

(1)根据材料,概括京师大学堂创办曲折的原因。(2)根据材料并结合所学知识,概述旧民主主义革命时期,有识之士对待“西学”和“中学”态度转变的历程。

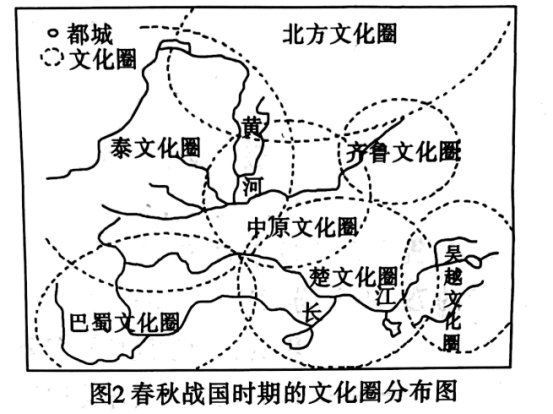

材料— 春秋战国时期是一个大变革的时代,各种思想相互激荡,是中华文化圈的集中创制时期,其主流文化对后世产生了深远的影响。

——冯天瑜、杨华、《中国文化史》

材料二 春秋战国时期蕴育出丰厚的中华传统文化基因;海纳百川,活跃开放;革故鼎新,开拓进取;忧国忧民,居安思危;英勇无畏,舍生取义等,这些文化基因增强了我们对传统文化的认同感和归属感。其中,《诗经》是北方文化的代表。据统计《诗经》中含有忧、患、惊、恐、禅、悲、哀等字眼的诗篇有140余篇,约占《诗经》的46%其中"忧"字竟出现90次之多。《诗经》之自觉而高度的忧患意识,成为中华民族的优良传统之一。

——整理自微博《诗经忧患意识》

(1)根据材料一,概括指出春秋战国时期中华文化圈的特点,并结合所学知识分析中华文化圈能在这一时期"集中创制"的原因。

(2)综合上述材料,任选材料一中某一地域文化圈,从史学角度对其主流文化基因进行阐释。