材料 17世纪英国发生大变动以后,欧洲政治革命的第二阶段是在1789年法国革命之前的一个世纪中出现的所谓的启蒙这动。……因而,启蒙时代的一个基本特点是有了“进步”这种一直持续到20世纪的观念。由于启蒙运动,人们开始普遍认为,人类的状况会稳步地改善,因此,每一代的境况都将比前一代好些。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

结合作者的观点,论述启蒙时代的思想特征和价值。

材料一 春秋战国时期是中国历史上承前启后的重要时期,因为春秋战国时期中国完成了社会的转型。在此之前中国社会仍然是血缘社会,在此之后虽然仍有浓重的血缘色彩,但转向了地缘社会;在此之前是封建诸侯、贵族分权的时代,在此之后是专制独裁、皇帝集权的时代……中国自夏朝以来的四千年历史可以分为前后两大阶段,春秋战国时期就是这两大阶段之间的的转型时期。

——辛田《春秋战国时期社会转型研究》

材料二 美国的共和政体吸收了雅典民主的理念,……它用代表制改造了罗马的公民大会,使之成为“委托——代理”的“间接民主”机构。它借鉴了君主制的长处,强化了行政权的功能和作用,并将它赋予单独一个人行使。同时,美国的建国者还从历代的分权理论和制度中获得借鉴,把它加以改造,转化为一种复合的分权和制衡体制……从而保证“有限政府”理念的实现。总而言之,美国的共和政体在一定意义上是对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化的结果。—李剑鸣《“共和”与“民主”的趋同

——美国革命时期对“共和政体”的重新界定》

材料三 1979年起,中国进入了双重转型阶段。双重转型是指体制转型和发展转型的结合或重叠。总结1979年至今30多年的改革与发展实践,中国在推行双重转型过程中积累了一些经验,可以把这些经验归纳为以下八项。

体制转型是双重转型的重点。

思想先行。……

——摘编自厉以宁《中国经济双重转型之路》

(1)根据材料一,归纳春秋战国时期社会转型前后的相同点与不同点?

(2)据材料二和所学知识,指出美国共和政体“对雅典民主、罗马共和制和英国宪政君主制加以综合吸收和创造性转化”的表现,并指出这一政体确立的意义。

(3)根据材料三并结合所学知识,简述中国经济“双重转型”的具体内涵。“思想先行”是改革与发展的重要经验,试以改革开放以来的史实予以说明。

材料一 西土计其民幸福,莫不以自由为唯一无二之宗旨。试读欧洲历史,观数百年百余年暴君之压制,贵族之侵凌,诚非力争自由不可。特观吾国今处之形,则小己自由,尚非所急,而所以祛异族之侵横,求有立于天地之间,斯真刻不容缓之事。故所急者,乃国群自由,非小己自由也。求国群之自由,非合通国之群策群力不可。欲合群策群力,又非人人爱国,人人于国家皆有一部分义务不能。欲人人皆有一部分之义务,因以生爱国之心,非诱之使与闻国事,教之使洞达外情又不可得也。

——严复《群己权界论》(1903)

材料二 1905年春,严复与孙中山在伦敦会面。严复说:“以中国民品之劣,民智之卑,即有改革,害之除于甲者将见之乙,泯于丙者将发之于乙。为今之计,惟急从教育上着手,庶几逐渐更新乎?”中山先生曰:“俟河之清,人寿几何!君为思想家,鄙人乃实行家也。”

——《候官严先生年谱》

(1)根据材料一,概括严复关于“自由”的主张?

(2)结合上述材料和所学知识,指出材料二中严复和孙中山关于中国出路问题的不同观点及其意义?

问题:

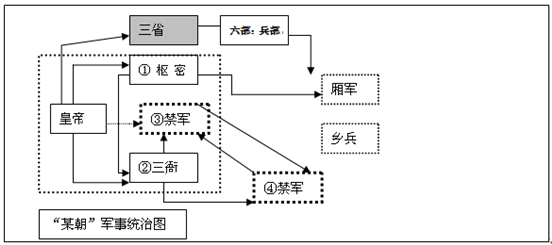

(1)“某朝”是指什么朝代?说说你的判断理由。

(2)历史往往充满矛盾和悖论。请以该朝的历史为例,说说你对这句话的理解。

材料一 宋元时期是我国古代书院教育的发展和成熟期,书院的培养目标、课程设置、教育理念和教育风格等都日益完善和规范。书院注重明辨义利价值观,强调以义为本。教育以社会群众为价值主体,并以社会整体利益制约个人利益。课程设置以“四书五经”作为德育课程的主体,重视学术争辩和学术交流,允许不同学派进行讲学,体现学术自由。宋元统治者都极为重视通过书院对民众进行制度性和非制度性的教化,并尽量把两者结合起来,把统治者的统治意愿转化为被统治者的自觉要求。

——摘编自李强《简论宋元时期的书院教育及启示》

材料二 近代以来,由于社会环境的变化,各阶层人民的教育观念发生了相应的转变。甲午战争失败后,维新派积极推进新式学堂的开办。维新派认为,中国积贫积弱的主要原因是没有良好的教育,为了变法,必先改革教育。从京师大学堂到各省的实业学堂、南洋公学等各教学机构纷纷成立。长沙创办的时务学堂和京师大学堂设立后,把经学、理学、掌故学等列为普通学,以高等算学、格致学、农学、矿学、商学、卫生学等实学为专门学。

——摘编自张海鹏等编《中国近代史》

(1)根据材料一,概括指出宋元时期书院教育的特点,并结合所学知识分析宋元时期书院教育发展兴盛的原因。

(2)结合材料一、二概括,与传统书院相比,维新派开办新式教育的变化,并分析其影响。

下列材料是康有为在不同时期的思想

材料一 (1898年)“人不能有常而无变,……《春秋》发明改制,《易》取其变易,天人之道备矣。”“今天下之言变者,曰铁路、曰矿务、曰学堂、曰商务,非不然也,然若是者,变事而已,非变法也。……日本改定国宪,变法之全体也。”“人君与千百万之国民,合为一体,国安得不强”,“三权者,有议政之官,有行政之官,有司法之官也。”

材料二 (1902年)(中国)“与美迥异不同”,革命必至“内乱相残”,“令外人得利”。

(1912年8月)“今既合五族而大一统,存帝号而行共和……今际破坏,虽吾党所不预,而他时建设,岂吾党所能辞?”“讲乎外势而先弭内乱,以国为重而民从之,……保中国已有之粹,而增其未备。”

(1913年6月)“名为共和,实则共乱”,“仅令千数百之暴民得民权平等自由,是排除一人之专制而增设千数百人之专制”,“追思戊戌时,鄙人创议立宪,实鄙人不察国情之巨缪也。”

——摘编自康有为《日本变政考》等

(1)根据材料一并结合所学知识,概括这一时期康有为的思想及其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括康有为思想的变化并说明变化的原因。

7 . 【历史选修1:历史上重大改革回眸】

材料 加尔文是宗教改革的重要人物。其思想核心是将“因信称义”发展为“先定论”(或“预定论”)。他认为信仰只是得救的精神条件,是否得救是由上帝先定的,上帝在创世以前,即预先选定一些人得救,和决定一些人沉沦。在现实生活中表现为事业的成功与否:成功者得救,成为选民;失败者不得救,成为“弃民”。这种预定论是加尔文神学体系的基石。他批驳教会“财富使人陷于罪恶,不能得救”的说教,认为财富是上帝恩赐的,是人获得成功——得救的标志。他为资产阶级发家致富作辩护,从神学角度论证世俗生活和个人奋斗的必要性、合理性。他在瑞士创立了长老制的教会组织体制——民主教会:首先全体信徒选出教会长老,再由长老选举或聘请牧师,然后长老监督牧师,共同管理教会;从各地区到全国进行分层选举,组成地区教会和国家教会。加尔文的长老制为西方民主国家的民主制度奠定了基础。

(1)根据材料并结合所学知识,指出加尔文宗教改革与马丁.路德相比有何发展?

(2)根据材料并结合所学知识,指出加尔文宗教改革产生的积极影响。

材料 1823年,第一个来华新教传教士礼逊一部中文英语语法书里将“She”译为“他女”。1878年,广州人郭赞生翻译出版英文语法著作《文法初阶》一书中创造性的将“She”译为“伊”。1918年,“她”开始公开使用。1919—1922年,“伊”字在和“她”字正式的争论中一度领先。直到30年代前中期,“她”字最终得到社会的认同。“她”字是一个形声字,女是形,也是声,和“他”形异声同,这种“有节制改变”遵从了汉语自身可以一音多字的简便特点。

在英、美等西方国家,由于其社会优先进入现代化,故其语言在许多方面也较早地打上了现代化的烙印。“她”字虽不能说是这一西方语言现代性引进中国的直接产物,但它无疑是中国人在追寻现代性的过程中,通过与西方语言文化接触、碰撞而创造出来的美妙之果。

——摘编自黄兴涛《“她”字的文化史》

(1)根据材料,简述英文“She”字译文的变迁过程。

(2)根据材料和所学知识,简析“‘她’字得到社会认同”的原因。

材料一 “宋朝值得注意的是,发生了一场名副其实的商业革命,对整个欧亚大陆有重大意义。其根源在于中国经济的生产率显提高。技术的稳步发展提高了传统工业的产量……水稻品种的引进……经济活动的迅速发展还增加了贸易量,中国首次出现了主要以商业,而不是以行政为中心的大城市……尤其是宋朝,对外贸易量远远超过以往任何时期。” ——〔美〕斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 英国科学院院士李约瑟博士在《中国科学技术史》中所说:“中国的科技发展到宋朝,已呈巅峰状态,在许多方面实际上已经超过了18世纪中叶工业革命前的英国或欧洲的水平。”

材料三 日本学者薮内清在《中国·科学·文明》中说:“北宋时代……儒学方面兴起了后来被称作宋学或朱子学的新儒学”,新儒学讲究由心而发,格物致知,在文学艺术和社会生活方面产生了深远影响。

材料四 苏轼认为“书必有神、气、骨、肉,五者阙一,不为成书也,”强调书法的精神气度。他还认为,“我书意造本无法”“自出新意,不践古人”。

材料五 宋徽宗赵佶以画鸟擅长,不仅建立了皇家画院,而且有考试制度。如一次出考题“野水无人渡,孤舟尽日横。”获得第一名的却画着船夫躺在船尾,独自吹着笛子,是“非无舟人,只无行人。

(1)根据材料一和所学的知识,概括指出宋朝“商业革命”主要表现。

(2)根据材料二和所学的知识,举三例说明宋朝科技发展“已呈巅峰状态”及对世界文明的进步所起的重要作用。

(3)根据材料三、四、五,根据指出新儒学的产生对宋代文人书法、绘画特点的影响。

(4)明代晚期,思想家李贽对统治阶级极力推崇的新儒学大加鞭挞,痛斥孔子为“庸众人类”。结合所学的知识,谈谈李贽这样做的社会原因。

材料 亚当·斯密是英国古典政治经济学的大师,他所生活的时代正是新旧制度交替的时代。1776年他的经济学巨著《国富论》正式出版,内容极为丰富,涉及了许多方面的经济理论,它所包括的不仅是政治经济学,而且囊括了经济史、经济学说和财政学,震撼了国际学术界,被译成各种文字,在世界各个角落广泛传播。当时一些国家政府,以最快的速度把《国富论》中阐述的原理应用到具体政策中。《国富论》一书充分阐述了经济自由的思想,指出自由竞争是从人的本性中引申出来的永恒的自然规律,社会是由个人组成,个人利益的总和就是社会的利益,如果都去追求自由的个人利益,那就最能促进全社会的利益。他提出劳动是社会财富源泉的思想,劳动决定商品的价值的理论,这在政治经济学发展史上具有划时代的意义。这一学说为正在成长的工业资产阶级提供有力的理论武器。亚当·斯密的经济思想成为人类宝贵的精神财富,他的学说影响几代人的成长。英国政治经济学家马里奥特说:“也许没有任何一部当代的著作像《国富论》那样对科学经济思想和行政管理体制产生过如此深远的影响,我们完全有理由认为,亚当.斯密的这部著作所产生的影响将会持续下去。”

——摘编自王岳川《一生的图书计划》

(1)指出亚当·斯密《国富论》出版的历史背景。

(2)说明亚当·斯密对人类社会发展的贡献。