材料一:1956年4月,中共中央、国务院公布了全国第二次劳动模范评选的结果,授予4703人“全国先进生产者”称号,他们中的许多人成为几代中国人的精神楷模。下表为其中部分工人代表的事迹简介。

| 人物 | 事迹 |

| 王崇伦 | 鞍钢轧辊厂工人。1953年,年仅26岁的他经过摸索,把插床垂直切削转变成刨床的水平切削,使加工卡动器的纪录连连突破,由45分钟缩短到19分钟,提供了6至7倍效率,被誉为“走在时间前面的人” |

| 赵梦桃 | 中共党员,西北国棉一厂细纱挡车工,是全国纺织战线的一面红旗。她第一个响应厂党委“扩台扩锭”号召,看(纺)车能力从200锭扩大到600锭,生产效率提高了3倍。 |

| 孟泰 | 辽宁鞍山钢铁公司工人。孟泰带领工友们奋战在一线,形成了艰苦奋斗、爱厂如家、为国分忧、无私奉献的“孟泰精神”。 |

| 杨宝金 | 中共党员。上海港务局第六装卸作业区第五组生产组长。1955年他将大连港“大关起落装两头”的先进操作经验,应用在矿石、煤炭散货装船作业上,提高工班效率27%~63%;安全生产900天无大小事故。 |

| 杨坡兰 | 青岛第六棉纺厂挡车工。1954年,16岁的她经过刻苦专研,找到了“勤到勤检查”的办法,超计划完成引穿工作任务。 |

| 田桂英 | 中共党员。中长铁路大连机务段副司机、司机长,是中国第一名火车女司机。1950年,她的包车组创下了安全行驶3万多公里、节煤51.76吨的纪录。 |

——据张明师《1949﹣1978:共和国英模人物群体研究》

材料二:

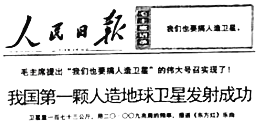

| 1970年4月26日的《人民日报》头版头条 |  |

| 张国航《东方红二号:从“无”到“有”的跨越》,《太空探索》2020年第4期 | 东方红二号通信卫星是中国第一种通信卫星,主要用于国内通信,分实验型和实用型。经历9年艰苦奋斗,东方红二号卫星于1984年4月8日发射成功,4月16日定点于东经125度赤道上空,5月15日完成在轨测试,性能良好,正式交付使用。至此,我国成为继美国、苏联、欧空局和日本之后第五个掌握研制和发射静止轨道卫星的国家(组织)。 |

| 杨利伟《天地九重》节选 | 在火箭上升到三四十公里的高度时,火箭和飞船开始急剧抖动,产生了共振。共振是以曲线形式变化的,痛苦的感觉越来越强烈,五脏六腑似乎都要碎了,在空中度过那难以承受的26秒,心里就觉得自己快不行了。回到地面后,看到了升空时传到地面大厅的录像。当时大家安静得不得了,因为飞船传回来的画面是定格的,我一动不动,甚至眼睛也不眨,大家都担心我是不是出了什么事故。3分20秒,在整流罩打开后外面的光线透过舷窗一下子照进来,我的眼睛忍不住眨了一下,指挥大厅有人大声喊道:“‘快看啊,他眨眼了,利伟还活着!’我看到有些白发苍苍的老专家,盯着大屏幕掉眼泪,哭得像个孩子。” |

(1)根据材料并结合所学知识,谈谈你对20世纪50年代时代主旋律的认识和理解。

(2)依据材料信息,说明上述材料的史料价值。

材料一 从春秋战国时期的“百家争鸣”儒学兴起到西汉“罢黜百家,独尊儒术”再到宋明理学、明清时期“经世致用”的新儒学的历史文化变迁中,最终形成了“以儒为宗”的中国古代意 识形态。……虽然在不同历史时期其表现形式不尽相同,发生了内生性的演变,但却体现了中华优秀传统文化的承续性,如崇尚和谐、爱好和平、天人合一、与人为善、讲仁爱、重民本、守诚信的 基本精神是一致的和连续的。

——摘自王永贵《文化自信与新时代中国特色社会主义意识形态创新》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中国古代思想发展的特征,并分析其原因。

材料二 自 1915年 9月创刊至 1926年 7月终刊,《新青年》杂志始终坚守推动文化革新与社会革命之初衷,生动地展现了近代中国最为重要的一场思想解放运动轨迹。杂志创刊伊始,致力于思想启蒙,是倡导民主与科学的激进派杂志。十月革命胜利后,尤其是五四运动之后,《新 青年》杂志成为宣传马克思主义的主阵地。

——摘编自王兰娟《<新青年>杂志的“主义”转向》

(2)根据材料二并结合所学知识,说明民国初年中国思想界吸收外来文化的阶段特征并简析其成 因。

材料三 所谓家国同构,移家为国,移孝为忠,进而在家国之上,扩展为一种公天下的世界意识。这使中国人的世界观或天下观成为一种本于家国同时又大于家国或高于家国的世界意识,使 得中国人的价值观内蕴着一种对人类命运共同体的伦理自觉。

——田海平《从家国天下到命运共同体》

(3)据材料三,指出“家国同构”的新内涵。综合上述材料,谈谈新时代强调家国情怀的 现实意义。

材料一

春秋时期的铁锄(1953年于湖南长沙子弹库出土)

在我国,铁器的出现可以追溯到三千三百年前的商代中期,但当时的铁是自然陨铁,而不是人工冶铁,我国最早的人工冶铁制品,出现在两千五百年前后,也就是春秋战国之际,铁器已经有了斧、锛、凿各种刀具,中国社会历史进入铁器时代。

——中国社会科学院白云翔

(1)根据材料一,简要概括材料反映的主题。指出上述材料中能够证明这一主题最有价值的是哪一材料,为什么?

材料二 春秋战国时期,铁农具开始使用,耕犁和牛耕技术也随之出现,并首先在黄河中下游地区实行起来……秦汉以来,随着农业生产发展的需要,耕梨也有所革新……唐帝国前期,在耕犁的完善方面有巨大的贡献,这就是曲辕犁(又称江东犁)的出现。它操作起来较为灵活方便,因而特别适用于土质粘重、田块较小的江南水田中使用,这对江南地区农耕经济的发展起了不小的作用。

——陈文华《农具发展史》

材料三 明清时期人口大福度增加的过程中,牛耕大量退出,代表唐宋时期先进生产力的江东犁,到明清时已被铁搭(注:状如钉耙,用于刨土。)所取代。

——《太湖地区农业史》

(2)根据材料二并结合所学知识,概括春秋战国至唐朝时期耕作技术发展的特点。根据材料三指出明清时期江南耕作技术发生了什么变化?

材料四 人类劳作方式趋于简单和自由,且工作效率得到提高。就人类科技发展的历史来看,从“蒸汽时代”到“电气时代”,再到“信息时代”,人们从自然中不断获得全新的动力,但是结果却是相同的,使人们的工作变得“省劲”,我们也必须意识到,“为省劲而废的劲是技术”。

——摘编自杜森《人工智能对人类生活方式的影响及反思》

(3)依据材料四并结合所学知识,谈谈你对“为省劲而废的劲是技术”的理解。如果说农业的产生是人类历史上第一次农业革命,那么,纵观世界文明史,谈谈给人类生产生活带来巨大影响的产业技术革命历程。

材料一 董仲舒从天出发来论仁,认为天是万物的本源,天生人并养育人,而上天要治理宇宙万物,就不能靠刑罚,而是主要靠仁德,因此宇宙万物才如此有秩序,所以天是具有仁义精神的。他在强调“仁者爱人”的基础上,提出仁爱的对象不能是“我”、自己,而必须是他人,并由此推衍出“质于爱民,以下至于鸟兽昆虫莫不爱。”

——摘编自孟维《董仲舒对先秦儒家“仁”的继承与发展》

材料二 作为影响最大的理学家,朱熹建构了以理为本原的理学体系。仁在朱熹理学中具有至关重要的地位,为天理的代名词。通过对仁的诠释,朱熹建构了一个完整的体系:仁是天理,彰显了仁之本原地位;仁是“百善之首”,突出了仁在五常乃至全部道德条目中的统领作用;不仅理清了仁之内涵,而且为“仁臻于与天地万物为一体”奠定了前提;仁者与天地万物为一体是对先秦儒家通过道德践履与天人合一的继承中,提出的仁者与天地万物为一体的新境界。

——摘编自魏义霞《朱熹对仁的诠释》

材料三 前三代,吾无论矣;后三代,汉、唐、宋是也。中间千百余年而独无是非者,岂其人无是非哉?咸以孔子之是非为是非,固未尝有是非耳。

——李贽《藏书卷》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括董仲舒对先秦儒家“仁”的发展表现及其目的。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,分析比较董仲舒、朱熹思想的异同,并谈谈从中得到的认识。

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明末清初李贽等思想家对儒学的态度并简要说明,分析比较其与近代维新派思想的关系。

| 历史时期 | 中国 | 西欧国家 |

| ①公元前6世纪~公元前3世纪 | 春秋战国时期,百家争鸣局面出现,形成中国历史上的第一次思想解放潮流。 | 古希腊涌现出普罗泰格拉、苏格拉底等人文主义思想家,形成了欧洲历史上的思想解放潮流。 |

| ②公元前3世纪~公元15世纪 | 秦始皇:“焚书坑儒”汉武帝:“罢黜百家,独尊儒术”朱元璋:科举以朱熹等“传注为宗” | 公元4世纪末,罗马帝国规定:信奉基督教之外的异端为犯罪行为,反对教会就是反对帝国。 1231年天主教会设立宗教裁判所,对宗教异端进行侦查、审判和裁决。 |

| ③16世纪 | 李贽:“夫天生一人,自有一人之用,不待取给于孔子而后足也。若必待取足于孔子,则千古以前无孔子,终不得为人乎?” | 马丁·路德:“我不接受教皇的权威,我的良心之系于福音。”“每个人都是自己的牧师。” |

| ④18~19世纪 | 严复指出封建君主皆为“大盗窃国”,主张国家属于人民,王侯将相是人民的公仆。 | 卢梭:“人民的主权是至高无上的,必须由人们直接行使,不能被代表。” |

(1)据材料,概括各个时期中国和西欧国家思想发展史的历史特征。

(2)结合所学知识,指出孔子和苏格拉底思想的共同点,分析②时期中西方思想文化政策在目的和影响上的相似性。

(3)据材料概括李贽和马丁·路德的思想主张。结合所学知识分析④时期中西方思想家思想主张产生的原因有何异同。

(4)综上,谈谈你对中西方思想发展演变的认识。

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 战国时代,不同地域的文化存在着差异。秦始皇有汇合地域文化的理想,但并没有成功。到汉武帝执政时期,经过数十年的多次战争,地方的分裂势力基本肃清,而楚文化、秦文化和齐鲁文化等大体上完成了汇合的历史过程,“天下车同轨,书同文,行同伦”的局面才得到实现。汉武帝推行“罢黜百家,表章《六经》”的文化政策,结束了“师异道,人异论,百家殊方”的局面,确立了儒家在百家之学中的主导地位,为中华文化的传承奠定了坚实的政治基础。

君主集权政体,在我国漫长的封建社会有共性,也有个性。比如,西汉统治者主要实施政治、法律和思想文化的儒家化,代替了秦代的法家化。唐代除实行科举选拔人才外,还重视思想文化的内外交流,以及境内各民族融合所产生的文化创造力,促使儒、佛、道的融合,将中华古代文化推进到一个新的高度。在两宋时期,伴随着皇权强化与选官制度的完善,以及教育上书院制的成熟,中华文化更加深化。

——摘编自张岂之《中华文化何以连绵不断生生不息》

材料二 从一定意义上说,一部中国近代文化史,就是传统文化在西方近代文化的冲击和影响下向近代文化过渡转变的历史。戊戌维新之以前,中西文化结接于“中体西用”这一命题之中,戊戌维新以后,“用”的膨胀突破“体”的界限而日见其困窘。20世纪初期,在欧风美雨的冲击下,“中体”已经体无完肤,随之而出现了中西调和、折衷、融合的意识。自此以后,新与旧、中与西能否调和,成为新旧两派斗争的一个焦点和主要形态。究其实质而言,20世纪三四十年代风靡思想界的“中国文化本位”与“全盘西化”之争,正是这种论争的极端形式。

——摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括中华文化能够生生不息的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出中国近代文化发展的特点,并谈谈对发展中国文化的认识。