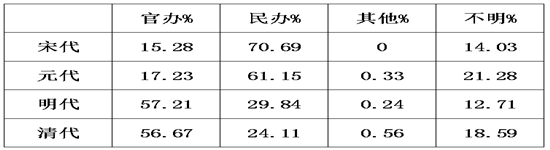

材料一 宋代至清代我国书院性质状况表

据邓洪波《中国书院史》整理

材料二 清末留学教育高潮出现于废科举、兴学堂的急剧变革中,其发展轨迹深受特定社会文化背景的影响。…废科举前,出国留学者为新学堂青年学生,士绅、官僚及女子留学风气未开。废科举后,留学教育突破社会阶层和年龄、性别的界限,大量负有科举功名者、在职官员、亲贵子弟纷纷远游,女子留学也开始获得一席之地。…20名湖南留日女学生,年龄在20岁以上者13人,其中最大者已48岁,最小者仅14岁。士绅留学生年龄普遍较大。如:蔡元培首次留德已逾不惑之年;入读日本法政大学的进士、举人,平均29.1岁。留学生群体的多样性及文化、年龄层次的差异性对留学课程的选择产生直接影响。…1904年,中国留日1300名学生中,习文科(包括法政、师范和普通科)者达1100余人,学武科者200余人。…1909年清学部举行游学毕业生考试,录用225人,即有168人习法政科(其中出身举贡监者128人),占总数的65.88%。其后几次留学毕业生录用考试,合格者中习法政专业者均占60%以上。

———张亚群《论清末留学教育的发展》

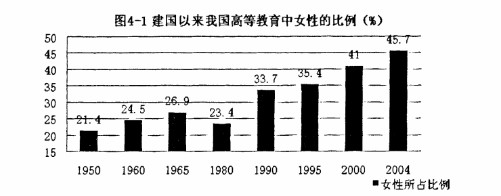

材料三

——数据来源《中国教育统计年鉴》

(1)根据材料一,概括我国古代书院发展的主要变化。结合所学知识分析产生这一变化的主要原因。

(2)依据材料二,概括清末留学教育的特点。

(3)概括材料三的历史信息。综合上述材料,联系不同历史时期的史实,概述中国教育的主要特征。

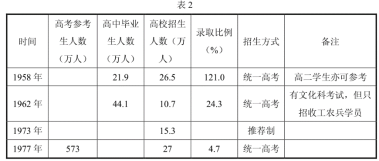

(注:空白项表示数据暂缺)

| A.1958年招生人数超过毕业生数是“一五”计划的需要 |

| B.1962年录取率较低说明高等院校的教学秩序走向混乱 |

| C.1973年招生方式变化是“左”倾错误在教育领域的反映 |

| D.1977年参考生人数多是十一届三中全会伟大决策的结果 |

| A.大学招生人数持续增加 | B.高等院校的录取比例得以持续提升 |

| C.恢复高考初期生源最好 | D.20世纪80年代高等教育稳步发展 |

| A.表明隋代奉行文化宽容 |

| B.丰富了传统文化的内容 |

| C.说明儒学正统地位动摇 |

| D.导致多元文化开始出现 |

| A.文化统一为政治统一准备了条件 |

| B.文化发展呈现出趋同的特点 |

| C.争霸战争促进了文化发展与交流 |

| D.“百家争鸣”促进了文化的统一 |

6 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一 据英国学者罗伯特·坦普尔《中国——发明和发现的国度》一书统计,现代世界赖以建立的基本的发明创造,几乎有一半以上源于中国,如下表:

| 年代 | 科技发明(件) | 中国 | 世界其他国家 | ||

| 件 | 百分比 | 件 | 百分比 | ||

| 公元l-400年 | 45 | 28 | 62% | 17 | 38% |

| 公元400-1000年 | 45 | 32 | 71% | 13 | 29% |

| 公元1000-1500年 | 67 | 38 | 57% | 29 | 43% |

| 公元1500-1840年 | 472 | 19 | 4% | 453 | 96% |

材料二 英国著名科技史学家李约瑟博士在《中国科学技术史》中写道:“在公元3世纪到13世纪之间,中国曾保持令西方望尘莫及的科学技术水平,那时中国的发明和发现远远超过同时代的欧洲,这一点可以毫不费力地加以证明。……但16世纪以后,欧洲诞生了近代科学,中国的文明却没有能够产生与欧洲相似的近代科学。”科学史上把这个问题称为“李约瑟难题”。

材料三 马克思在《机器、自然力和科学的应用》中说:“火药、指南针、印刷术——这是预告资产阶级社会到来的三大发明。火药把骑士阶层炸得粉碎,指南针打开了世界市场并建立了殖民地,而印刷术则变成新教的工具,总的来说变成科学复兴的手段,变成对精神发展创造必要前提的最强大的杠杆。”

回答问题:

(1)根据材料一、二说明中国古代科技在世界科技史上地位变化情况。

(2)依据材料三,分析三大发明对欧洲历史发展的贡献。

| 材料 | 结论 | |

| ① | 1853年的《顺德县志》载:“女布(指土布)遍于县市,自外洋以风火水牛运机成布,舶至贱售,女工几停其半……” | 这一地区自然经济开始解体。 |

| ② | 据《夏口县志》统计,光绪十四年(1888)汉口镇人口仅18 万,而至民国初年竟增至120万,20年余间增长近6倍。 | 19世纪末20世纪初,中国的城市化进程发展迅速。 |

| ③ | 谭嗣同对封建君主专制政体和纲常名教进行了大胆的批判。他愤怒地谴责专制君主是“大盗”,号召人们冲破君主和伦常的网罗,同封建束缚彻底决裂。 | 谭嗣同是维新派中的激进派,其思想已经冲破了君主制的束缚,主张共和政体。 |

| ④ | 南京临时政府的法令规定:人民享有选举、参政等“公权” 和居住、言论、出版、集会等“私权”。……设立实业部, 保护和发展工商业。……提倡“自由、平等、博爱”为纲 的“公民道德”。 | 南京临时政府是一个资产阶级革命派为主体的政府。 |

| A.①② | B.②③ | C.①④ | D.③④ |

8 . 阅读材料,完成下列要求。

材料一在民族国家兴起的大背景下,英国教育家埃利奥特用本民族的语言——英语,而不是拉丁文,书写了《统治者之书》。在书中,他提出教育的目的不是培养教士,而是培养新的统治者(行政官员——绅士。而绅士不仅要有广博的学识、高尚的品德,还要有强健的体魄。该书表现出16世纪英国教育思想的重大转变,新的教育思想适应了时代发展的需要,它既有一般资产阶级要求的共性,又突出了英国资产阶级发展的个性。

——摘编自刘明翰、陈明莉《欧洲文艺复兴史》

材料二民国之初,“皖省教育自受军事影响以后,即萧索不堪——全省学校则亦只有四十余所”。据民国二十四年(1935年)的一项统计,当时安徽省尚有私塾14388所,塾生188935人,塾师14424人。而当时安徽省的近代初等学校总计5415所,可见当时私塾依然占据着相当重要的地位。且近代式小学依然“沿用四书五经、《女儿经》《千字文》等书”。根据当时的教育视察报告可知,南京国民政府时期,多县教育“经费困难”,难以维持现状,甚至多有债务。

——摘自李发根《试析近代中国教育所透视出的社会特征》

(1)根据材料一并结合所学知识,分析《统治者之书》所体现的基本教育思想,并简析该教育思想出现的原因。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括民国时期安徽省教育的状况,并分析造成该状况的社会背景。

| A.《论衡》 | B.《抱朴子》 | C.《农桑辑要》 | D.《农政全书》 |