材料一 《四洲志》是近代第一部国人所译的外国史地学著作。编译时,林则徐有意地调换了原书中介绍国家的顺序,按照亚洲一非洲一欧洲一美洲的顺序进行叙述,遵从了中国人以“天朝上国”为世界中心的习惯。他将选编的重点放在各国的兵制、统治情况,以及历史中对外交战的情况。从《四洲志》可以看出林则徐倡导学习西方的军事制度和器物,而缺乏对于自身政体缺陷的反思。这样“开眼看世界”的后果只能是空想出一个自己认知框架内的西方世界,而完全无法从根本上理解西方人的政治体制乃至于思维方式。通过林则徐在鸦片版争中的表现,也能看到这种局限性的具体表现。

——摘编自李昊洋《从〈四洲志〉看林则徐对于外部世界的认知与影响》

材料二 1874年冲正修编纂出版《支那地志略》,开创了近代日本编纂中国地志之始。该书吸收西方人有关中国的记录和研究成果,诸如经纬度的利用,新式地理词汇的使用等。该书作为当时日本人的学习教材,成为他们认识中国的读本。此后,日本人通过收集情报,来华实地踏查,翻译中国和西方人著作,编纂地志研究和认识中国。1880年高田义甫编纂有《清国地理小志》,1882年岸田吟香编有《清国地志》,1887年日本参谋本部利用在华调查资料编有《支那地志》,1893年安东不二雄编有《支那帝国地志》,至1894年前,日本编纂中国地志达到一个高峰,也标志日本研究中国到达一个小高潮。

——摘编自郭墨寒《冲正修编纂〈支那地志略〉研究》

(1)据材料一,归纳林则徐编译《四洲志》的特点,并说明林则徐“开眼看世界”的局限性。

(2)据材料二,概括1894年前日本编纂中国地志的表现,结合所学知识,简析其影响。

材料 将外来思想文化与中国实际相结合,使之中国化,并为我所用,是中国近代思想史的一大特点。而在资本主义工业文明的碰撞下,近代中国围绕着时代主题,先进的中国人相继从多个层面积极地回应西方。出于自我救赎的迫切需要,西方思想的接受者们并没有一味地盲从某种思想,而是从现实需要出发,寻求这些思想与中国问题的契合点,要求这些思想能够“有的放矢”“为我所用”,表现出极强的目的性和工具性。

——摘编自宋俭《关于马克思主义中国化的近世思想史背景》

结合近代中国的相关史实,从材料中提取一个观点,并予以说明。(要求:观点明确,史论结合,阐述清晰。)

材料一 伏尔泰认为孔子的哲学是一种具有崇高理性、合乎自然和道德的新的“理性宗教”,它与欧洲盛行的那种基于迷信的“神示宗教”完全不同。出于对法国专制制度和暴君统治的深恶痛绝,启蒙思想家们盛赞中国的法律和道德。孟德斯鸠认可中国的孝道“对父亲的这种尊敬,就要父亲以爱还报其子女,官吏要以爱还报其治下的老百姓”。由于启蒙思想家对中国传统文化的推崇和向往,他们都无一例外地表现出强烈的“为我所用”的实用主义取向。

——摘编自陈超《明末清初的“东学西渐”和中国文化对法国启蒙思想的影响》

材料二 陈独秀等急进的民主主义知识分子兴起的新文化运动既是对西方文化的体认和对中国传统的批判,也是出于民族救亡的需要。他们把人民看作是“无知”、 “落后”的一群,自命为“先知先觉”者。启蒙思想家讨论了保证政治自由的政制、法律,提出了符合资产阶级要求的人权原则和立法原则,法国百科全书派以《科学、艺术和工艺百科全书》作为工具,来宣传他们自己的理论并应用到一切知识对象上去。

——摘编自陈国清《论中、法“启蒙运动”的若干差异》

(1)据材料一,指出伏尔泰、孟德斯鸠对中国传统文化“为我所用”的表现,结合所学知识概括启蒙思想家推崇中国文化的背景。

(2)据材料一、二,说明新文化运动与启蒙运动的不同点。

孟子倡导实行“仁政”,省刑罚,薄税敛,争取民心。他认为这样就可以无敌于天下而达于一统,反对以暴力为手段的兼并战争。他的“仁政”思想建立在性善论的基础之上,他认为人天生就有仁、义、礼、智四种“善端”,它们是不学而能、不虑而知的。“仁政”思想还带有民本主义倾向。因为“政在得民”,所以“民为贵,社稷次之,君为轻”。

荀子特别强调礼在调节社会关系方面的作用。他认为人性本恶,所以要用礼治来约束,做到“明分使群”,各人都确定自己在社会中的具体位置,各尽职责,共同构筑出良好的社会秩序。君主集权和统一是荀子理想社会的重要标志,他认为君主治国重在礼义教化,应当“平政爱民”,但法治、刑罚也是治国的必要手段。他还认为天是没有意志的自然存在。人类既应该顺应自然界的规律,同时也可以通过主观努力改造自然,“制天命而用之”。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)依据材料比较孟子和荀子思想的异同。(2)结合所学,简述孟子和荀子思想对中华优秀传统文化发展的影响。

| 人物 | 言论或主张 |

| 孔子 | “均无贫”,“修文德”,“道之以政,齐之以刑……道之以德,齐之以礼” |

| 墨子 | 统治者对小民要“兼相爱,交相利” |

| 孟子 | 仁政,以德服人,“民为贵、社稷次之,君为轻” |

| 董仲舒 | 君者,民之心也;民者,君之体也 |

| 柳宗元 | 吏为民役 |

| 黄宗羲 | 天下为主,君为客 |

| 康有为 | 天下之公,非一人之私 |

| 梁启超 | 反对“君为政”,主张“民为政” |

| 孙中山 | 平均地权,节制资本 |

——摘编自崔之清《儒学的民本思想初探》

根据材料并结合所学知识,选取人一个或者几个人物的言论或主张,围绕“民本”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述。(要求:论题明确,持论有据,言之有理,表述清晰)

材料一 公元830年至930年,在巴格达的“智慧宫”中,一大批翻译家、学者在吸收波斯、中国等的文化成果的基础上将长期收集和保存的古代希腊、罗马的历史文化典籍翻译成阿拉伯文。其中包括哲学著作、天文学著作、医学著作、音乐著作等。这就是阿拉伯历史上有名的“百年翻译运动”。公元1000年后,欧洲的学者们将这些阿拉伯文的文献以及相关的研究著述译成拉丁文,传播到欧洲各国。“百年翻译运动”取得的思想文化成就对欧洲进入崭新的近代文明做出了影响深远的历史贡献。

——摘编自滕文生《东西方文明互学互鉴与构建人类命运共同体》

材料二 英国学者约翰霍布森通过大量材料 具体分析了英国工业革命的重要技术支柱蒸汽机、焦炭冶铁技术以及纺织机械等同中国宋朝及之前所创造积累的工业技术成就的渊源关系。他认为英国人并不是天资特别聪慧的发明家,他们的能力更多体现在他们能够吸收、改造中国早期的技术思想和发明。他还说:如果没有中国的早期发明,就不可能有英国的改进。如果没有中国的这些贡献,英国很可能还是一个落后的国家,游离于同样落后的欧洲大陆的边缘。

——摘编自约翰·霍布森《西方文明的东方起源》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括“百年翻译运动”对欧洲文明进程所起的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,分析英国成功进行工业革命的原因。

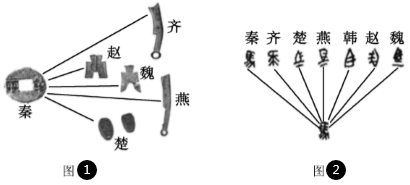

材料一

材料二 秦汉帝国建立了“天下国家”体制,而精耕农业、儒家思想与文官组织也成为中国文明的特色。秦汉时代发展了精耕农业,也由此发展了以农舍工业为商品生产基地的全国性市场经济体系。庞大的市场网,依托于一个联系全中国的道路网,其中干道的路线,至今仍是公路,铁道及重要水运航线。秦汉时代中国文化经历了一次全盘整合,先秦思想学派,如百川汇海,终于融合为中国文化的思想模式。汉代中国的政权逐渐走向开放,七国之乱后,宗室渐渐失势,汉代中央及地方官吏由别的途径晋用,不是恩荫即是察举。汉代对四邻的关系不是划境自守,而是开放。四百年的长期安定,汉代各地之间人才、观念与物产都经过不断的流动与周转,各种资源匀散于全国各处,形成中华文化共同体的内容。

——摘编自许倬云《万古江河一中国历史文化的转折与开展》

根据材料一、二并结合秦汉时期的史实,围绕“中华文化共同体”自行拟定一个具体的论题,并就所拟论题进行简要阐述(要求:明确写出所拟论题,阐述须有史实依据)。材料一 “教化”一词在董仲舒著作中出现频率很高。他指出:“凡以教化不立而万民不正也。……古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务。”并反复强调:“今万民之性,待外教然后能善。”“天下所未和平者,天子之教化不政也。”“王者承天意以从事,故任德教而不任刑。”“春秋之所治,人与我也。所以治人与我者,仁与义也。以仁安人,以义正我。”“不养士而欲求贤,譬犹不(琢)玉而求文采也”,而“太学者,贤士之所关也,教化之本原也”。

——摘编自朱人求《董仲舒教化哲学研究》

材料二 “二程”关注国家前途,强调“帝王之道,教化为本”,多次直言上疏,用自己的思想学说影响皇帝,提出“格君心之非”“王道治国”等一系列政治举措和治理模式。程颢认为“得贤才为本”,请求皇帝兴办学校。在官吏的德才关系问题上,“二程”强调修己之道,以德为先。程颐呼吁要将“宽赋役”“劝农桑”等措施作为重民保民、治理天下的要务,实现富裕的同时才能进行道德教化。还提出了“饿死事小,失节事大”的婚姻妇女观。程颐指出,圣人虽然崇尚道德教化,但是也不能轻视刑罚的作用,应该在先有刑罚的基础上进行德化。

——摘编自丁静《二程教化思想及其当代价值》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明董仲舒教化思想提出的背景。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,归纳董仲舒与“二程”教化思想的相同之处,并简评“二程”教化思想。

材料 毛泽东曾经指出:“马克思列宁主义来到中国之所以发生这样大的作用,是因为中国的社会条件有了这种需要,是因为同中国人民革命的实践发生了联系,是因为被中国人民所掌握了。”就是说,马克思主义来到中国并被人民所接受,在中国革命实践中发挥了重大作用,首先是因为中国社会有客观的内在需要。

但是先进中国人转向马克思主义并不是一蹴而就的,期间经过了复杂的理论鉴别和实践检验,经历了深刻的思想清算和自我革命。中国人接受马克思主义,并不是外力逼迫的结果,不是盲目依从的选择,而是独立自主地比较借鉴、反复推究后的自觉。

——摘编自金民卿《历史和人民选择了马克思主义》

综合材料信息,拟定一个论题,结合所学知识加以论述。(要求:论题明确,持论有据,表述清晰。)

材料 2005年4月19日,全球逾10万人参加了一项名为“物理照亮世界”的“光束传递”活动,纪念爱因斯坦逝世50周年。中国和美国各大报纸评论了这一活动。

| 《为物理欢呼》新华社 | 新的世纪,世界需要第二个爱因斯坦。 |

| 《爱因斯坦智慧无人匹 敌》华盛顿时报 | 爱因斯坦用于还以事物真相的思想和方法为电脑、卫星、电信、激光、电视、核能和原子弹的问世作出了贡献。爱因斯坦喜欢从普林斯顿的办公室走回家,在这些孤寂的时刻,爱因斯坦沉浸在对宇宙“永恒之谜”的思考之中。 |

| 《百年不确知》纽约时 报 | 爱因斯坦在1905年的3月、4月、5月、6月和11月连续发表了5篇论文,推动了整个物理学的革命。这一年被称为物理学的“奇迹之年。” |

——摘编自《新闻晨报》

(1)据材料并结合所学知识,概括爱因斯坦“照亮世界”的成就及品质。

(2)据材料并结合所学知识,简析全球纪念爱因斯坦活动的时代价值。