自古以来,我国民间十分重视修订“家谱”。

材料一:家谱是一种以表谱形式,记载一个以血缘关系为主体的家族世系繁衍和重要人物事迹的特殊图书体裁,植根于小农经济,是中国特有的文化遗产。流传至今的家谱至少仍有三万多种,其内容之丰,价值之高,很值得我们今天去了解与认识。“隐恶扬善”是修纂家谱的一条基本原则。

材料二:在现代的侨乡家谱中,都普遍记录了不同时代出洋人的姓名……出洋时间与原因……同故乡故国的联系与贡献等内容。有些还辟有专章、专传介绍,这就为他们的后裔寻根问祖提供了可靠的根据,也就更增加了他们对故国故乡的依恋之情。有人对福建省的家谱资料进行研究,了解到福建移居台湾的最早记载是两宋之交的苏姓。……从有关家谱中我们可以了解到移民的人数、成分、原因,他们的婚姻状况布特点及与大陆的关系等。

材料三:梁启超在《中国近三百年学术史》中说:“欲考族制组织法,欲考各时代各地方婚姻平均年龄,平均寿数,欲考父母两系遗传,欲考男女产生两性比例,欲考出生率与死亡率比较……等等无数问题,恐除了族谱家谱外,更无他途可以得资料。”为此他提出广收家谱并对家谱进行研究。

请回答:

(1)依据材料一,并结合所学知识,简析我国民间重视修订“家谱”的主要原因。简述家谱在中国传统社会发展中的作用。

(2)依据材料二,并结合现实,分析家谱在当今的作用。

(3)依据上述材料,说说如何辩证地看待家谱的学术价值。

| A.司马迁的观点属内因决定外因论,符合历史事实 |

| B.李峰的观点有考古发现及文献记录等为根据,真实可靠 |

| C.由于年代久远,两人的观点都是主观臆断,不足为信 |

| D.两人分别从不同的角度探讨西周灭亡的原因,均为一家之言 |

材料一 “论中国政治制度,秦汉是一个大变动。唐之于汉,也是一大变动”,“倘使我们说,中国传统政治是专制的,政府由一个皇帝来独裁,这一说法,用来讲明清两代是可以的。”

——黄仁宇《中国人历史》

材料二 近110年时间里,……中华民族危难深重,外遭帝国主义的侵略,内受封建主义的压迫,人民根本没有民主政治权利。……回溯中国近代以来的历史,中国人民为争取民主政治进行了百折不挠的斗争和艰难探索。“民国”之取代自秦始皇以来两千多年的“帝国”,是中国近代内在矛盾发展的结果,是一种前无古人的变化。它抉破了历代王朝的更迭机制,否定了整个皇权体制,是社会政治制度的一大跃进。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

材料三 目前中国正在进行当代最伟大的社会实践,……中国定将实现一种特殊的民主,这种民主将考虑到这个大国的社会、文化和经济特点,而不是抽象地复制西方资产阶级民主。

——2008年2月7日德国《新德意志报》

(1)结合所学知识,说明材料一中秦汉和唐朝政治制度“大变动”分别指什么?请用明清时期各一个典型史实证明材料一中“政府由一个皇帝来独裁”的观点。

(2)概括材料二中近代中国“人民根本没有民主权利”的主要原因。根据材料二并结合所学知识,列举近代前期(1840—1919年)中国为建立民主政治在政治领域进行了哪些斗争和探索?

(3)材料三所说的“特殊的民主”在建国初期是如何体现的?

材料一

汉代监察地方的《刺史六条》主要内容有:一条,强宗豪右田宅逾制,以强凌弱。二条,二千石不奉招遵承典制,侵渔百姓,聚敛为奸。三条,二千石怒则任刑,喜则淫赏,烦扰苛暴,为百姓所疾。……五条,二千石子弟恃怙荣势。六条,二千石阿附豪强,割损政令也。

唐代以六条巡察州郡,主要内容有:其一察官人善恶;其二察户口流散、赋役不均;其三察农桑不勤,仓序减耗;其四察妖滑盗贼,不事生业,为私蠧害;其五察德行孝锑,茂才异等,藏器晦迹,应时用者;其六察黔吏豪宗兼并纵暴,贫弱冤苦不能自申者。

——摘编自《汉官典职仪式选用》《新唐书》等

材料二

唐代“以法理天下,尤重宪官,故御史复为雄要”,御史台总监察之职,分工细致,职责分明。唐高祖认为隋朝“上不闻过,下不尽忠,至使社稷倾危”;唐太宗曾说“永惟治人之本,莫重刺史”,“县令甚是亲民要职。”

——摘编自《通典》《唐律疏议》等

(1)根据材料一指出,与汉代相比,唐代前期中央监察地方的不同之处。

(2)结合材料二和所学知识,简析唐代前期加强地方监察的主要原因。

材料一 中国古代的阅读史,是一部以“仕”为主体的阅读史,阅读内容以儒家经典为主导,甚至还规范了经史子集学习的先后秩序。但是,伴随着社会科技文化的发展带来纸质书籍的“贬值”,加之科举制度的实行,阅读权力也从绝对垄断到有限控制。藏书和阅读不再是王室和官吏的专利,民间藏书数童和读书的人数逐渐增多,书籍种类和内容也变得更加丰富多元。无论是春秋战国时期“士”阶层著书立说,还是自隋朝开科取士以来,历代读书人,发奋苦读,求取功名,其目的都只是期待有朝一日,能“一举首登龙虎榜,十年身到凤凰池”,“学而优则仕”无疑是封建时代读书人的最佳出路。

——摘编自邮红梅《中国古代民众阅读的演进》

材料二 晚清的阅读革命经过了一个较长的酝酿期。新式媒体、新式出版机构及西学类书刊的增加,为阅读革命的生成提供了足够的技术支律条件,但并未使潜在的阅读革命转化为现实。甲午一役后,为了救亡,士大夫阅读的主题逐渐由四书五经转到西学,关注的焦点正由内而外、由古而今,推崇的学问家由诸子百家转为卢梭、孟德斯鸠等,士大夫津津乐道的关键词正由仁义、纲常、名教而转为民权、自由、革命等。一场外力推动型的“阅读革命”正悄然兴起。

——摘编自间小波《论晚清阅读革命的兴起及政治功效》

(1)根据材料一指出中国古代民众阅读的特点,结合所学知识简析其原因。

(2)综合上述材料,指出晚清士大夫阅读与古代的主要不同。

6 . 阅读材料,完成问题。

材料一、传统家训是家风的重要组成部分……诸葛亮在《诫子书》中说:“夫君子之行,静以修身,俭以养德,非澹泊无以明志,非宁静无以致远。”

唐人刘禹锡在《名子说》中说:“夫忠孝之于人,如食与衣,不可斯须离也,岂候余易哉”。

宋代学者倪思在《经锄堂杂志》中说:“富家有富家计,贫家有贫家计,量入为出,则不至乏用矣。”

明人姚舜牧在《药言》中说“士、农、工、商各居一艺,士为贵,农次之,工商又次之。”清人张英《恒产琐言》有:“人家富贵两字,暂时之荣宠耳。所恃以长子孙者,毕竟是耕与读两字

——摘编自徐少锦《中国家训史》

材料二、晚清家训已经出现革新思想的变化,如左宗棠在给儿子孝威的信中说:“近来时事日坏,都由人才不佳。人才日少,由于专心做时下科名之学者多,留心本原之学者少……试看近时人才,有一从八股出身者否?八股愈做得入格,人才愈见庸下。”李鸿章在《示文儿》一信中说:“年来国事日非……受人凌辱之原因,莫外乎不谙世事,默守陈法,藏身于文字之间,而卑视工商。岂知世界文明,工商业较重于文字,窥各国之强盛,无独不然。”张之洞在《与子书》中说:“方今国事扰攘,外寇纷来,边境累失,腹地亦危。振兴之道,第一即在治国,治国之道不一,而练兵实为首端……因送汝东渡。当今既入此,应努力上进,尽得其奥,务必养成一军人资格。勿忘!勿忘!”梁启超给梁思成(建筑大师)的家信中说:“我替你们打算,到英国后折往瑞典、挪威一行,因北欧市容极严整有新意,必须一往……回头折入瑞士看些天然美,再入意大利,把文艺复兴时期的美彻底研究了解。”

——摘编自朱明勋《中国传统家训研究》

(1)根据材料一,概括古代家训内容的主要特点。并结合所学知识,分析其影响。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,简要评述近代家训内容的变化。

材料一

西周时期,诸侯和官员的任命,实行“公门有公,卿门有卿,贱有常辱,贵有常荣,赏不能劝其努力,罚亦不能戒其怠惰”的世官制。

——《中国政治制度史》

材料二

后来孝廉充斥仕途,别的进仕之路都为阻塞了,于是大家都要争当孝廉。本来所谓孝廉,一种是孝子,另一种是廉吏,后来规定每郡满二十万户口的只能举一个,如是则孝廉不分,进城一个参政入仕的资格而已。后来又因请托舞弊,逼得朝廷于察举孝廉后再加上一番考试,如是则全失却原来察举孝廉之用意。

——钱穆《中国历史政治得失》

材料三

在科举废后不久即称赞科举的伟人孙中山。民国刚成立,他就说:“任官授职,必赖贤能;尚公去私,厥唯考试。”孙中山对中国社会和讲究人情与关系的民族性有相当深刻的了解,后来在看到民国建立以后各路军阀拥兵自重、强权决定官员选任的状况之后,一再对科举制作出赞美的评价。

——刘海峰《重评科举制度》

(1)据材料一,指出西周时期官员产生的主要途径。

(2)据材料二,指出其反映的选官制度的名称、形成时间及弊端。

(3)据材料三,归纳孙中山“赞美”科举制的主要原因。联系所学知识,指出科举制对古代中国政治的积极影响。

材料一 御史为君主耳目之臣,职司风宪……明朝的监察御史只有七品,但可以弹劾宰相、六部,可以超摧(越级提升之意)为“按察使”(三品),故彼等多乐行其职权,不避权贵。虽常有被贬抑、下狱、赐死之事,而其地位仍然甚高,其清严威重为他官所不及……明代监察御史可以个别行使弹劾权与单独提出弹劾案,不以都察院的名义为之,也可以直接向皇帝提出弹劾案。

——郑钦仁《中国古代制度略论》

材料二 (古代雅典)政府官员上任前,必须接受资格审查。一般官员由公众法庭审查,执行官除由法庭审查外,还要接受议事会的审查。官员任职期满,由公民大会进行“政绩审查”,发现有危害国家、受贿和其他违法行为者,都要受到惩罚。卸任官员必须接受帐目审查,公众法庭查出有贪污者,即勒令其偿还10倍于所侵吞的金额。此外,凡议事会或公民大会决议与宪法抵触者,任何公民有权向议事会主席团提出申诉,主席团若认为申诉合理,原法案动议者将负其咎。

——许良英王来棣《民主的历史》

材料三 在美国,新闻媒体被封为政府第四部门,在某种程度上可以说是政治生活中的一支原生力量,它决定着公众讨论的议事日程一头牵着政府,一头牵着国民敏感之极的神经,一旦白宫的某些政策发生偏误或总统等政要滥用行政职权,立即就会招致一场新闻舆论带来的暴风雨。更为重要的是,新闻媒体具有动员民众的实际能力,它对行政官员具有一种无形的约束力。

——彭正波《美国的行政监督机制》

(1)据材料一,概括明代监察御史的特点。并指出明代设立监察御史的根本目的。

(2)据材料二,概括古代雅典监察制度的特点。并指出设置这一制度的目的。

(3)结合材料三和所学知识,分析新闻媒体被封为“政府第四部门”的原因。

(4)依据上述材料,比较中国古代和西方社会在行政监督主体上的不同之处。

①秦国经商鞅变法后日益强大;

②春秋战国时期争霸、兼并战争使诸侯国数目减少;

③长期战争使人民渴望统一;

④秦王嬴政的雄才大略

| A.①②③④ | B.①②③ | C.①③④ | D.①③ |

材料一

材料二 文武将吏,擅自署置,贡赋不入于朝廷。虽称藩臣,实非王臣也。

——摘自《旧唐书》

材料三 自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉唐宋因之,虽有贤相,然其间所用者,多有小人,专权乱政。今我朝罢丞相……分理天下庶务,彼此颉颃(编者注:互相抗衡),不敢相压。事皆朝廷总之,所以稳当。

——摘编自《皇明祖训》

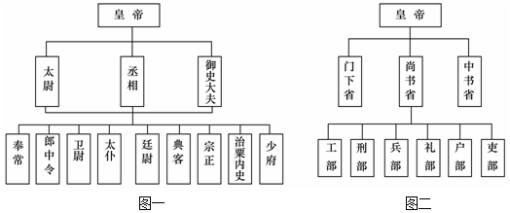

(1)指出材料一中图一、图二反映了中国古代中央官制发生了什么变化?结合所学知识说明这一变化的影响何在?

(2)结合所学知识,说明材料二反映了唐末怎样的社会状况?后来宋太祖为改变这一状况采取了哪些措施?

(3)根据材料三并结合所学知识,指出明太祖所实施的举措并分析其主要原因。

(4)综合上述材料并结合所学知识,概括中国古代中央集权制度发展演变的趋势。