材料一 “机务及用兵皆军机大臣承旨,天子无日不与(军机)大臣相见……即承旨诸臣(军机大臣)亦只供传述缮撰,而不能稍有赞画于其间也。”

——《清史稿·军机大臣年表序》

(1)结合材料一与所学知识,归纳军机大臣的主要职责并简要评价军机处的设置。

材料二 辛亥革命更以暴力推倒了帝制,代之以民国,为2132年的历史打了一个用铁和血铸成的句号。……它是一条分界线。在此之后帝王由人主、天子、君父变成了人民的公敌。“敢有帝制自为者天下共击之”成为一种时代意识。随着帝制的取消,附生于帝制的种种丑恶制度也被次第扫除,例如世袭制度、太监制度等等。

——陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

(2)根据材料二,简述辛亥革命的历史功绩。

材料三 1911年在中国建立起美国共和政体的仿制品,真是荒唐可笑。……因为它在中国的历史、传统、政治经历、制度、天性、信仰、观念或习惯中毫无根基。它是外国的、空洞的,是附加在中国之上的。……然而,失败的并不是共和政体……而是一代人。

——N.佩弗《远东》

(3)结合材料三,作者认为中国共和政体失败的原因是什么。

材料四 新中国的建立,使中国实现了从两千多年的封建专制政治、近代以来照搬西方民主政治模式的失败尝试向新型人民民主政治的伟大跨越。

——《中国的民主政治建设》白皮书

(4)结合所学知识,简要指出新中国的哪些政治制度体现了“新型人民民主政治”。

材料一 行省虽然“军国重事,无不领之”,但在实际操作过程中无不受到中央政府各方面的牵制与制约,故“有诸侯之镇,而无诸侯之权”。

——摘自《历代名臣奏议》

材料二 (中国历史上)民族发展在地区上是互相交叉的……。历史的发展使中国各民族多数是杂居的,互相同化,互相影响。我们整个中华民族对外曾是长期受帝国主义压迫的民族,内部是各民族在革命战争中同甘共苦结成了战斗友谊,使我们这个民族大家庭得到了解放。在中国这个民族大家庭中,我们采取民族区域自治政策,是为了经过民族合作,民族互助,求得共同的发展,共同的繁荣。

——改编自周恩来的《关于我国民族政策的几个问题》

材料三 根据《基本法》第12条,香港特别行政区是直接辖于中央人民政府的地方行政区,该法中关于香港自治权的规定极其丰富。《基本法》的条文还有至少12项限制性规定,对香港特别行政区高度自治的设限。

——摘自王立民等《“西法东渐”与近代中国寻求法制自主性研究》

请回答:

(1)依据材料一并结合所学知识,列举元代行省“有诸侯之镇,而无诸侯之权”的表现(要求至少列出其中3点),并概述元朝行省制度设置的历史意义。

(2)根据材料二,归纳指出新中国实行民族区域自治政策的依据,简析这一政策在“民族合作、团结及共同发展、繁荣”方面起到的积极作用。

(3)依据材料三并结合所学知识,简述香港回归的主要过程,并指出民族自治区与特别行政区的相同点。

3 . 制度创新是社会进步的重要保障。阅读下列材料,回答问题。

材料一

材料二这一构想归纳为如下五个基本点较为全面和适当:

①“一个国家”。即中华人民共和国。香港、澳门、台湾是中国不可分割的神圣领土。

②“两种制度”。即____。

③“高度自治”。国家统一后,香港、澳门和台湾政府在各自的特别行政区内享有行政管理权、立法权、独立司法权和终审权。

④“本地人管理”。在香港即“港人治港”。在澳门和台湾,也是实行这一原则。五十年不变。

⑤“一国两制”并不是一种策略措施,而是一项战略构想。“五十年不变”是这一构想的重要组成部分。

——摘编自李步云《论法理》

材料三当初(邓小平)为解决台湾问题提出的“一国两制”政策,可以很容易地用来为香港问题提供框架。1982年9月,英国首相撒切尔夫人访问中国,邓小平就香港问题进行会谈。邓小平提出,中国收回香港主权问题,可以用“一国两制”的方案解决。如果“一国两制”在安抚港人方面取得成功,这可能甚至有助于减少台湾民众对统一的恐惧。

——据傅高义著的《邓小平时代》等整理

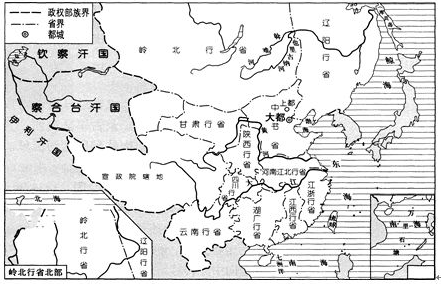

(1)材料一体现了元朝哪一制度创新?结合所学,简要评价该制度创建的积极意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,按照“基本点①”的样式,补写“基本点②”。写出通过“一国两制”构想的会议名称。根据材料三并结合所学,分析邓小平提出“一国两制”构想的国内意义。

材料一 北朝时期,原先属于放牧游猎经济的西北地区,已经出现了半农半牧的演变。北方少数民族男子原来是披发左衽、窄袖、长领长袍,女子是冠帽夹领,小袖短袄。民族杂居相处后,胡人穿上了宽大飘逸的汉服。蒸馍、烙饼、馅饼、面条、油炸饼等少数民族的食物,中原的汉族也普遍使用,且逐渐传到南方,成为很受欢迎的饮食时尚。

——摘编自王家范等《大学中国史》

材料二 国朝(元朝)土宇旷远,诸民相杂,俗既不同,论难遽定。考之前代,北方奄有中夏,必行汉法,可以长久。……山木之根,力可破石,是亦积之之念也。苟能渐之摩之,待以岁月,心坚而确,事易而常,未有不可变者。

——许衡《许文正公遗书》卷7《时务五事·立国规模》

材料三 各个历史时期党的宪法性文件和法律文本中对于各民族平等团结、多民族国家统一性的强调,都在以制度化的规范形式型塑与强化着中华民族共同体建设,促进各民族共同当家作主、共同团结奋斗、共同实现社会主义现代化。

——刘玲《民族区域自治制度发展完善与中华民族共同体建设百年回溯》

(1)根据材料一,概括北朝时期北方地区民族融合的主要表现,结合所学知识,概括指出魏晋南北朝时期汉族与内迁边疆民族关系的发展趋势及其重要意义。

(2)根据材料二,概括作者为解决“土宇旷远,诸民相杂”问题提出的主张,以元、清两代为例,简述当时统治者对台湾地区的治理成效。

(3)根据材料三并结合所学,列举改革开放初期集中体现推动“各民族平等团结”的“宪法性文件和法律文本”,提炼中共十九大以来赋予民族工作新内涵的重要意识。

材料一 近世又铸锡作字,以铁条贯之,作行,嵌于盔内,界行印书,但上项字样,难以使墨,率多印坏,所以不能久行。今又有巧便之法,造板木作印盔,削竹片为行,雕版木为字,用小细锯锼开,各作一字,用小刀四面修之,比试大小,高低一同。然后排字作行,削成竹片夹之。盔字即满,用木屑屑之(先结切),使坚牢,字皆不动,然后用墨刷印之。

——摘自王祯《农书》附《造活字印书法》

材料二 在传统中国,边疆是尚未或者正在驯化中的地方,边疆问题其实是央地关系的次生形态。从唐至宋,我们看到了两种边疆问题的解决方案,以及它们的实施结果:①唐代的藩镇模式,后引发了安史之乱。②宋朝建立了一个极端的分权模式,后导致北宋积贫积弱。

——摘编自赵冬梅《法度与人心:帝制时期人与制度的互动》

材料三 1941年,陕甘宁边区政府颁布的《陕甘宁边区纲领》规定,依据民族平等原则,“建立蒙、回民族的自治区。”1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》确定实行“民族区域自治”,“中华人民共和国境内各民族一律平等,实行团结互助”。1954年通过的《中华人民共和国宪法》规定:各少数民族聚居的地方实行区域自治;各民族自治地方都是中华人民共和国不可分离的部分。”1984年《中华人民共和国民族区域自治法》正式颁布实施。1997年,中共十五大明确把民族区域自治制度确立为建设有中国特色社会主义政治的基本政治制度之一。

——摘编自选择性必修一《国家制度与社会治理:当代中国的民族政策》

(1)阅读材料一,判别这是哪一项科技发明?从经济和文化角度阐述该项技术发明所带来的积极影响。

(2)阅读材料二,请选择两种边疆治理模式中的其中一种,并结合所学,指出采用该模式的缘由并对其影响进行简要评析。

(3)根据材料三,概括中国民族区域自治制度的特点。结合所学,指出十八大以来,党和国家处理民族问题的思想原则。

材料一 两次鸦片战争,洋人已让满清士大夫们饱尝到了“利器精兵,百倍中国”的厉害。自强之计,首重武备,这是当时经历过战火洗礼的少数先知先觉者的共识,发展军工转而促生洋务派对教育的关注,由教育再及于民用工业之建设。但数十年的洋务运动千头万绪,牵连甚多,洋务派未尝拿出一个全盘计划,而是在摸索走向近代化的路上“前进一步以后,就发现必须再进一步;再进一步以后,又必须更进一步”。

——邵达《华夏史录(下)》

材料二 向全国进军的命令

(一九四九年四月二十一日)

各野战军全体指挥员战斗员同志们,南方各游击区人民解放军同志们:

由中国共产党的代表团和南京国民政府的代表团经过长时间的谈判所拟定的国内和平协定,已被南京国民党政府所拒绝。……我们命令你们:(一)奋勇前进,坚决、彻底、干净、全部地歼灭中国境内一切敢于抵抗的国民党反动派,解放全国人民,保卫中国领土主权的独立和完整……

中国人民革命军事委员会主席毛泽东

中国人民解放军总司令朱德

——摘编自《毛泽东选集》

材料三 解决台湾问题、实现祖国完全统一,是党矢志不渝的历史任务,是全体中华儿女的共同愿望,是实现中华民族伟大复兴的必然要求。……我们推动实现一九四九年以来两岸领导人首次会晤、两岸领导人直接对话沟通。……我们坚持一个中国原则和“九二共识”,坚决反对“台独”分裂行径,坚决反对外部势力干涉,牢牢把握两岸关系主导权和主动权。祖国完全统一的时和势始终在我们这一边。

今天,中国人民更加自信、自立、自强……正在信心百倍书写着新时代中国发展的伟大历史。今天,中华民族向世界展现的是一派欣欣向荣的气象,巍然屹立于世界东方。

——《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》

(1)阅读材料一,结合所学,指出洋务派推行“洋务新政”的目标,分析“洋务新政”的意义与失败的必然性。(2)根据材料二,结合所学,概括“向全国进军的命令”发布的历史背景,指出这一命令发布当天所采取的军事行动,并简述这一军事行动的主要成就。

(3)根据材料三,结合所学,写出“九二共识”的核心内容,指出为“坚决反对‘台独’分裂行径”所颁布的法律。祖国完全统一的势始终在我们这一边,请从经济保障和民心所向的角度加以简要说明。

| A.中国签订首个资本输出条约;中国首次以大国身份出席国际会议 |

| B.中国政治民主探索开始;中国首次以大国身份参加国际会议 |

| C.中国救亡探索模式转型;中国社会主义法制道路探索的开始 |

| D.中国近代民族工业开始起步;社会主义民主制度初具规模 |

材料一 中国共产党成立后,中国革命面貌焕然一新。为了打倒势力强大的帝国主义和封建主义,中国共产党联合一切可能的同盟者,同国民党实行了第一次合作,掀起第一次大革命的高潮。在土地革命时期,党紧紧依靠农民这个革命主要同盟军,建立和巩固工农民主统一战线,开辟了一条适合中国国情的农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路。当日本侵略者发动侵华战争,民族矛盾上升为社会主要矛盾之时,中国共产党以民族大义为重,在瓦窑堡会议上提出新的政治主张。西安事变,特别是全国抗战的爆发,促进了国共第二次合作的实现,掀起了全民族抗战的新高潮。

——据中共中央统战部编著《中国共产党统一战线史》整理

材料二

| 时间 | 重要事件 |

| 1945年8月-10月 | 毛泽东赴重庆谈判。谈判期间,毛泽东、周恩来等充分利用合法斗争的时机,广泛地与国民党上层人士、爱国民主人士及各界人士接触,争取了许多朋友,大大加强了人民民主力量。 |

| 1947年10月 | 中国共产党提出“联合工农兵学商各被压迫阶级、各人民团体、各民主党派、各少数民族、各地华侨和其他爱国分子,组成民族统一战线,打倒蒋介石独裁政府,成立民主联合政府”的政治纲领。 |

| 1948年4月 | 中国共产党发布纪念五一劳动节口号,号召“各民主党派,各人民团体、各社会贤达,迅速召开政治协商会议,讨论并实现召集人民代表大会,成立民主联合政府。”这一口号得到他们的拥护和响应,形成了一场“新政协运动”。 |

| 1949年3月 | 中共中央举行七届二中全会,会议批准了中央政治局关于召开没有反动分子参加的新的政治协商会议,以及成立民主联合政府的建议。 |

| 1949年9月 | 中国人民政治协商会议第一届全体会议在北平中南海怀仁堂隆重开幕。 |

——据中共中央统战部编著《统一战线知识手册》整理

材料三 中国无产阶级要推翻强大而又凶恶的敌人,单凭自己一个阶级的力量是不行的,必须建立一个广泛的革命统一战线,组织起浩浩荡荡的革命大军,才能夺取革命的胜利。毛泽东早在新民主主义革命的初期就深刻阐明了统一战线的重要地位与作用,指出,中国过去一切革命斗争成效甚少,其基本原因就是因为不能团结真正的朋友,以攻击真正的敌人。28年的民主革命历史再一次证明了这一点。

——据王德华、侯远长主编《中国统战论纲》整理

(1)根据材料一,分别写出中国共产党与国民党实行两次合作时统一战线的名称,结合所学知识,分析中国共产党提出建立这两条统一战线的必要性。

(2)解放战争时期,人民民主统一战线得到充分发展,中国人民政治协商会议是其重要的组织形式。根据材料二,概括这一时期人民民主统一战线发展的主要历程,结合所学,简要列举中国人民政治协商会议第一届全体会议的主要内容。

(3)综合上述材料,概括新民民主主义革命时期统一战线的历史作用。

材料一 1953年12月27日,毛泽东带领宪法起草小组着手宪法起草工作。宪法在起草中,总结了新中国建立以来的宪政建设经验,确定了人民民主原则,还遵循了社会主义原则,以适应新的社会形势。1954年9月15日,第一届全国人大一次会议通过了《中华人民共和国宪法》。这部宪法所确立的政治制度奠定了我国政治生活的基本面貌。

——摘编自豆星星《修宪制度研究》

材料二 习近平总书记指出,现行宪法公布施行30年来,对我国政治、经济、文化、社会生活产生了极为深刻的影响。现行宪法序言明确规定:“今后国家的根本任务是集中力量进行社会主义现代化建设”,宪法确定一切国家机关、政党、社会团体、企业事业组织和公民个人都必须遵守宪法和法律,还提出要发展包括协商民主和基层民主在内的民主形式。宪法进一步完善了民族区域自治制度,并根据“一国两制”方针规定了特别行政区制度。宪法规定“城乡劳动者个体经济,是社会主义公有制经济的补充”,明确指出了“市场调节的辅助作用”。

——据许安标《宪法及宪法相关法解读》

(1)根据材料一并结合所学知识,说明《五四宪法》所依据的“新中国建立以来的宪政建设经验”和“新的社会形势”各指什么?指出《五四宪法》所确立的三大政治制度。

(2)根据材料二,概括“现行宪法”所体现的基本精神,结合所学知识指出“现行宪法”颁布后,我国探索农村基层民主的成果。

材料一:秦始皇于公元前221年消灭六国,统一中国,建立起了多民族、大一统的中央集权国家。汉武帝把这项事业继承下来,并推向前进。……多民族、大一统国家的基业得以奠定。

——张传玺《中国古代多民族、大一统国家形成的三个阶段》

(1)用一句话概括秦始皇开创的“大一统”局面对中国历史产生的深远影响。根据材料结合所学知识,简述西汉时期如何推进中国“大一统”局面的发展。

材料二:“世祖即位,登用老成(儒士与汉制),大新制作。酌古今之宜,定内外之官。其英总政务者日中书省,秉兵柄者曰枢密院,司黜陟者曰御史台。在内者,则有寺,有监,有卫,有府。在外者,则有行省……其牧民者,则曰路,曰府,曰州,曰县。于是一代之制始备,百年之间,子孙有所凭藉矣。”

——宋廉《元史百官制》

(2)依据材料结合所学知识指出元初在政治制度设置上是如何传承与创新的?元朝的制度创新对“大一统”的中国有何积极意义?

材料三:世界上只有一个中国,大陆和台湾同属一个中国,中国的主权和领土完整不客分割。维护国家主权和领土完整,完成统一祖国的大业是包括台湾同胞在内的全中国人民的共同义务和神圣职责。台湾问题是中国内战的遗留问题。坚持一个中国原则,是实现祖国和平统一的基础。国家和平统一后,台湾可以实行不同于大陆的制度,高度自治。

——2005年《反分裂国家法》

(3)中国政府颁布《反分裂国家法》的宗旨是什么?结合所学知识指出解决台湾问题的战略性构想

并分析提出这种战略性构想的历史和现实基础。