材料一 礼教是古代社会思想政治教育中最基本的内容。始于西周,注重将礼义的传授与礼仪的训练相结合,主要体现在学生的日常教育中;春秋战国时期,礼教理论逐渐形成与发展;汉王朝将礼教作为思想政治教育的核心,重视礼仪规范建设,制定了礼仪规范,并通过学校进行礼仪教育;西晋时期比较重视学礼,北魏孝文帝将礼教视为治国之本;唐代以化民成俗来实施礼教,用制度规定强化礼教,完善礼的内容,且通过对孔子的褒奖、树立孔子在教育中的地位来实施礼教;宋代统治者,重视兴建孔庙和对孔子及其门人和后裔的封赐优礼,这一点在族规家训中也有充分体现;在明代的小学课程结构中,规定晚学把习礼仪、演习诸礼作为一项重要内容,小学教材也把《家礼》作为教本。清朝继承了之前的礼教内容和方式。

——摘编自傅琳凯《中国古代思想政治教育史研究》

材料二 建党初期,我党坚持以马克思主义为指导,努力抓革命教育,创办工农业余学校和革命干部学校;20年代后期和30年代前期国际共产主义运动和共产党内盛行把马克思主义教条化、把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向,1928年,毛泽东指出要实行“无产阶级的思想领导”,古田会议确立了红军教育的思想和方法;抗战时期,党把思想政治教育作为干部学校教育的中心环节。1936—1938年间创办了一大批培养抗日革命干部为目标的干部学校。为了克服我党干部队伍中普遍存在的主观主义、宗派主义和党八股的错误倾向,我党第一次在党内开展了大规模的整风运动。1949年,在党的七届二中全会上,毛泽东首次提出了“两个务必”的要求。

——摘编自王秀良《中国共产党的干部思想政治教育研究》

(1)根据材料并结合所学知识,概括中国古代礼教的特点及影响。

(2)根据材料并结合所学知识,概括新民主主义革命时期党开展干部思想政治教育的特点和影响。

材料一 从很早时期起,血缘亲族关系纽带在希腊社会中就被打破了。公元前六世纪,克里斯提尼改革的一项重要内容,就是打破和改造雅典社会结构中残存的血缘亲族组织。希腊城邦不是一个封闭的农业社会,而是一个开放的商业社会,商品经济的发展,航海贸易往来的频繁和扩大,大量外邦人迁入定居,所有这些,都从根本上腐蚀和瓦解了古希腊社会中的血缘亲族组织。

——摘编自《古代中西方政治制度的比较》

材料二 从秦朝建立到五代十国,宗族在封建国家的建立中不断被分解、变异。秦朝仍实行“家天下”的政治统治,血缘亲疏仍在国家政治生活中占据重要地位。汉武帝时,“徙强宗大族,不得族居”。东汉时,宗族以士族门阀形式持续到了魏晋。隋唐宗法受到毁灭性打击,但因其顽强生命力,并未完全排除于国家政治生活。由宋到清,宗法逐渐内化为主体政治结构的潜在因素,一改以往的贵族存在模式,将自身形态深入到民间基层,形成了具有特殊意义的组织群体,既维护了宗族的长治久安,也稳定了国家政治体制。

——摘编自王露《中国古代宗族与臣民意识研究》

(1)根据材料一结合所学知识,概括指出古代雅典血缘亲族组织削弱的原因及影响。

(2)根据材料二结合所学知识,试分析古代中国血缘宗族的发展特征及影响。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

①宗法制②封建子弟之制③立嫡立长之制④官僚政治

| A.①③ | B.②③ | C.①②③ | D.②④ |

材料一 西周之子弟被分封于各地,一定程度上造成了周族的迁徙和流动。西周自身人口有 限,他们分处各方时,为了扩大统治基础,还常把部分被征服者从他处迁置于国。国家 体现着政治关系与血缘关系的混合,其本义为“天下一家”,“家天下”,国之本在王家。 家,即家族,是宗法血缘关系的载体。在古人观念中,不论是国家动乱,还是国土缩减, 只要君王之家,农之家存在,国家就会永存。当时的国家不含主权,疆域的观念。

——摘编自赵世超《西周政治关系、地缘关系与血缘关系并存现象剖析》等

材料二 希腊语中,“国家”与“公民身份”,“公民团体”,“宪政”等概念存在着必然联系。 “国家”与“公民”是同义语,其含义可引申为:城邦国家作为一个整体在一定的国土 范围内是一个权力主体;权力主体的本质便是主权,主要体现为凡城邦公民都是主权所 有者,即主权在民。国家、城邦、公民在雅典呈现为一体化。

——摘编自张庆服《雅典与西周国家形态的差异》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括西周国家治理措施并分析其意义。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出公民在雅典城邦中的地位并分析雅典民主政治形成的历史条件。

(3)根据材料一、二,概括西周国家与雅典国家形态各自的特点。

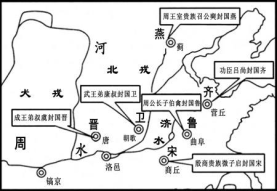

图1西周分封示意图

图3:公元前195年诸侯国示意图(同姓九国+长沙国)

(1)据图1,概括西周分封制的特点。

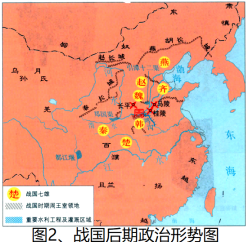

(2)比较图1和图2,战国后期政治形势发生了哪些变化,并分别说明其原因。

(3)结合图3及所学,说明当时分封制的特点及影响。

材料一 据记载,周成王封建鲁国,很重要的目的即在于使其“保彼东方,为周室辅“。齐国受封时,召康公也一再对太公讲:“五侯九伯,汝实征之,以夹辅周室”。西周封建韩国时,周王也一再告诫韩侯“无废朕命……榦不庭方,以佐戒辟(意为整治不朝诸方国,以显示辅佐君王才能)。

——摘编自周书灿《西周王朝国家结构探论》

材料二 郡县之制,垂二千年而弗能改矣,合古今上下皆安之……秦之所灭都六国耳,非尽灭三代之所封也。则分之为郡,分之为县,俾才可长民者皆居民上……为天下计,则(郡县制)害不如封建之滋也多矣。

——王夫之《读通鉴论秦史》

材料三 特别行政区是中华人民共和国国境内的一个享有高度自治权的地方行政区域,直辖于中央人民政府。中央人民政府与特别行政区的关系是:属于国家主权和国家整体权益范围的事务全部由中央直接全权管理和负责,特别行政区必须无条件服从;属于特别行政区管辖的地方性事务,由特别行政区自己管理,除《特别行政区基本法》规定应由中央监督的以外,中央不加干涉。

——颜俊儒《当代中国国家结构的特色及其历史必然性》

请回答:

(1)根据材料一并结合所学知识,指出材料中“封建”的含义及其目的。

(2)根据材料二,概括王夫之对郡县制的看法。结合所学知识,简述郡县制在中国历史发展中的积极作用。

(3)根据材料三,指出特别行政区制度下国家结构的特点,并举两例成功实践的例子。

材料一 公元前11世纪下半叶,周公东征胜利后,在广阔的征服地域内分封其亲属子弟,拓殖建“城”,“国人”居于城内,“野人”居于城外,他们都享有一定的政治权利,国人政治身份高于野人,西周时期的“国”指天子诸侯之都城,其建设有一套理想化的标准模式。都城必置宗庙,立社稷,建高墙,是国家的象征,秦以后两千多年都城的修建往往继承了这种规划传统。

——摘编自白寿彝总主编《中国通史》等

材料二 公元前8世纪,希腊城邦兴起,为数众多的城邦一般都建在高地或山丘上,建有城墙等防御设施。城邦大多建立了大规模的神庙,是城邦的宗教中心,城市的中心广场即市政广场是城邦社会与政治活动中心。在许多城邦,人民凭着对土地的拥有权而获得公民权,可以参与城邦公共事务的讨论和执行。城邦一般以一个城市为中心,周围有大片的农村地区,这是城邦的主要经济基础。

——摘编自黄洋等主编《世界古代中世纪史》等

(1)根据材料并结合所学知识,分别概括西周时期的都城和古希腊城邦的特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括古希腊城邦兴起的历史条件。

(3)根据材料并结合所学知识,分析西周政治制度对中华文明发展的影响。

材料一 西周时,诸侯在自己的封国内掌握政治。经济和军事等权力,还能在自己的封地内修建城池,征集军队,成为相对独立的政权。

——摘编自阴法鲁等《中国古代文化史》

材料二 从春秋以至战国,诸侯之间相互并吞,大国争霸激烈。这看起来像是由于周室衰微而出现的一种分裂局面,其实正是在这个过程……形成了地区性的统一王国,战国七雄进一步兼并的结果,是在中国历史上出现了首次统一的秦,汉皇朝。

——白寿彝总主编《中国通史》

材料三 秦始皇二十六年(公元前221年)议定皇帝尊号,初建封建朝廷之后不久,秦始皇和公卿大臣们便提出了在全国范围内建立地方行政机构的问题。

——白寿彝总主编《中国通史》

(1)指出材料一反映的政治制度的弊端。

(2)根据材料二,概括指出“大国争霸”出现的原因及其产生的客观进步作用。

(3)根据材料三,并结合所学知识,指出秦朝解决“问题”的措施及其特点和成效。

材料一 先秦时期,有关“天下”的一些论述,如下表。

文献出处 | 文献内容 |

《尚书·周书·立政》 | 方行天下,至于海表,罔有不服,以觐文王之耿光,以扬武王之大烈 |

《诗·小雅·北山》 | 普天之下,莫非王土,率土之滨,莫非王臣 |

《周礼·夏官·职方氏》 | 职方氏掌天下之图,以掌天下之地,辨其邦国、都鄙、四夷、八蛮、七闽、九貉、五戎、六狄之人民与其财用 |

材料二 何言乎王正月?大一统也。

(徐彦疏)王者受命,制正月以统天下,令万物无不一一皆奉之以为始,故言大一统也。

——《春秋公羊传注疏》卷一

今人注释:“大”,重视、尊重;“一统”,指天下诸侯皆统系于周天子。后世因此称统一王朝的统治为“大一统”。

——摘编自张文国主编《古文观止辞典》

材料三 黄宗羲重新建构了中国思想传统中的天下观,在他看来,天下是天下百姓的天下,而不是皇帝的“囊中之私物”。从“为天下非为君也,为万民非为一姓也”的观念出发,黄宗羲强调君臣应该合理分配职权,共治天下。在他看来,理想的社会应该是“以天下为主,君为客”。遗憾的是,现实的社会往往却是“君王为主,天下为客”。这样的专制君主,“以天下之利尽归于己,天下之害尽归于人”。黄宗羲激愤地说:“为天下之大害者,君而已矣!"他对君主专制进行了前所未有的猛烈批判!

——摘编自刘勇强编著《集成与转型——明中叶至辛亥革命的精神文明》

(1)依据材料一、二并结合所学知识,概括先秦时期天下观的内容,分析其对秦汉历史的影响。

(2)根据材料三并结合所学知识,说明黄宗羲天下观的含义,并分析形成的背景。