| A.宋朝 | B.元朝 | C.明朝 | D.清朝 |

材料一 至高无上的皇权专制不仅是秦汉以来政治制度的核心,而且也是维护“家天下”的重要保障。在强化皇权专制的过程中,贯穿的一条主线就是中枢权力机构中,宰相权力的不断弱化直至废除丞相制。同时,皇权专制政体所实行的是“人治”,政府机构因人而设、因事而立,也因人而废、因事而除,机构本身往往缺乏法律上的地位,它的功能可以随意予夺。秦汉以来的中国古代历史中,皇帝往往利用身边亲近信任的人,以内侍、贵戚来监督权重大臣,这是以皇帝为核心控制权力的一贯做法。由君主私臣演变为正式的政务官,由对君主的生活照顾演变为执章部分国政,由内廷供奉待诏演变为执掌机密,正是循着这样的规律发展的。在皇权专制下存在着“同床、在旁、父兄、养殃、民萌、威强、四方”等各种政治势力,其间关系复杂、纵横捭阖,历代皇帝似乎都非常善于利用和制造他们之间的矛盾,形成以君主为核心,以宫(朝廷)省(地方)制度为依托,以伦常纲纪、等级区别为要挟的,驯服于皇权的文武官僚集团。

——摘编自吴宗国《中国古代官僚政治制度研究》

材料二 自秦朝中央集权体制建立以来,地方主要官员多由中央政府直接任免,以实现中央对地方的垂直管理。如果说秦朝只是郡守和县令由皇帝和中央政府任命的话,至唐宋时期,“海内一命之官并处于朝廷”,地方州县长官甚至其部属均由中央分发……为防止地方权力坐大,汉代通过“推恩令”,使地方诸侯失去了地方治权;宋代通过“制钱谷”,控制了地方财权;明初通过“三司”分治,削弱了地方行省的实力……秦朝的御史府、汉代的十三州刺史、北宋的监司和通判、明朝的提刑按察使司等,均是代表中央政府负责监察地方的官员,发挥着“以小驭大,以卑监尊”的功效……地方政权的划界,就演变趋势而言,也越来越淡化山川形便,究其原因在于若地方政区地形过于险峻,易守难攻,易形成割据势力。

——摘编自丁祥《中国古代政治制度两大基本关系的剖析》

(1)根据材料一,概括秦汉以来加强皇权专制的措施结合所学知识分析其产生的影响。

(2)根据材料二,概括秦汉以来强化中央集权的主要途径有哪些?依据材料并结合所学知识,分析皇权专制和中央集权两者之间的关系。

| 朝代 | 地方行政区划 |

| 秦朝 | 郡→县 |

| 汉朝 | 州→郡(国)→县 |

| 唐朝 | 道→州→县 |

| 宋朝 | 道(路)→府、州、军、监→县 |

| 元朝 | 行省→路、府→州→县 |

| 明朝 | 省→府→州→县 |

| 清朝 | 省→府、直隶州→县、散州 |

| A.地方行政层级结构变化体现了“上稳下动”的特征 |

| B.分权是地方行政机构变化的主要原因 |

| C.地方行政机构皆由中央派出机构演变而来 |

| D.中央集权和地方分权这一矛盾始终存在 |

| A.唐朝实行三省六部制:宋朝设参知政事、枢密使和三司使 |

| B.汉武帝“中外朝制度”:清朝设军机处 |

| C.唐朝实行三省六部制:明朝设置内阁制 |

| D.明朝设置内阁制:清朝设军机处 |

| A.完善了三省六部制度 | B.体现了对选拔人才的重视 |

| C.加速了选人权的转移 | D.提高了中书省的审议权力 |

| A.黄老“无为而治”难以实施 | B.郡国并行符合时势发展需求 |

| C.社会动荡导致君权弱化 | D.内外朝制度的出现弊多利少 |

材料一 与分封制相适应,商周的官员选拔采用“世卿世禄制”。三代(夏、商、周)时期治理国家的统治者是贵族……从诸侯到士,根据出身的高低贵贱来兼任政府职务,世代为官……春秋时期,随着兼并战争的进行,秦、楚等国都在新占领的地方上设立县和郡,作为新的行政建制。一般县在中心区域,郡在边远地区。郡县的长官,不再是世袭领主,而是由君主委派官员直接管理。郡县长官由君主任免,对君主负责,成为中国历史上最早的取代贵族领主的职业官僚。

——张岂之《中国历史十五讲》

材料二 唐代节度使渊源于魏晋以来的持节都督。持节都督出征时是一军统帅,屯驻时是军区首脑,对所统将领及州郡长吏都有节制以至生杀之权……根据《新唐书·方镇表》的记载,唐玄宗统治时期设节度使九个,安史之乱后设置节度使的方镇达四十二个,除了原有的即安西节度使、北庭节度使等边疆节度使之外,还增设了京畿节度使、淮南节度使等……《十七史商榷》记载,此时的节度使“无不兼本州刺史,则权尽归于一家,而守土之臣几无复有分其任者矣”……《新唐书·兵志》记载“……节度使或父死子据其兵不肯代”……《旧唐书·田承嗣传》记载,如魏博节度使田承嗣“户版不籍于天府,税赋不入于朝廷”、还从十万军队中,“选其魁伟强力者万人以自为,谓之衙兵(亲兵、个人武装)”。借此对抗中央。

——摘编自高凤林《略谈唐朝的节度使制度》

(1)根据材料一指出分封制与郡县制在官员来源上的区别,由此分析郡县制取代分封制的重要意义。

(2)材料二中唐朝在地方上实行的管理措施?唐朝后期藩镇割据的导致哪些危害?

| A.深受九品中正制影响 | B.科举制度的高度成熟 |

| C.排除了世家子弟入仕 | D.人才选拔的灵活多样 |

| A.提高政务处理效率 | B.拓展官员晋升渠道 |

| C.保证皇帝控制朝政 | D.实现朝廷吏治清明 |

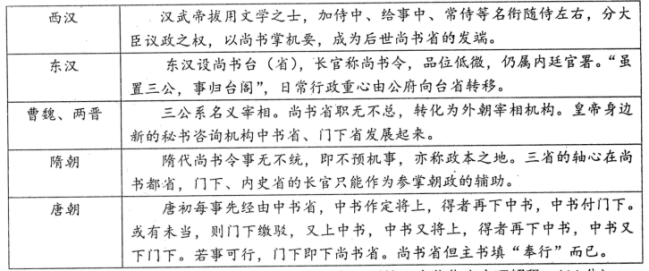

材料指出尚书省的发展变化,并结合所学知识对这一变化作出合理解释。