材料一 周人小国寡民,僻居西部,面对东部的广土众民,不得不设计一套统治机制一“封建亲戚,以藩屏周”的制度,这一封建制度包括两个要素:一是分封子弟与亲戚,在紧要的地点戍守,彼此援助,构成一个庞大的控制网络;二是笼络不同文化的族群,寻求合作。这些封君与周王室之间,也依仗宗族纽带,用祖先崇拜的繁缛礼仪,以朝贡、觐见、通婚、封赏等不断加强亲戚之间的关系。周人分封的子弟,通常率领姬姓的军人若干,加上一些殷人遗民,一同住在封国城市内,谓之为“国人”,封地所在的一些土著族群,住在城外或自己的城市内,其首领与上层人士则与封君及国人互通婚姻。

——摘编自许倬云《万古江河--中国历史文化的转型与开展》

材料二 简单地说,秦汉郡县制是一种地方行政二级制,郡是最重要的一级行政区,郡之长官管理一郡之军事、经济、文化和司法,其俸禄与中央九卿相当,为二千石,其地位也与九卿相等。县是低于郡的行政区,县之长官称为长或令,主要负责县内的赋税征收,兵源募集,政令及法令的推行,故县之长官也被称为“亲民之官”。郡的长官郡守(太守)、县的长官县令(长)都由国君直接任免,职位不能世袭,他们代表中央对地方行使统治权,遵循国家的法令,秉承国君的意旨行事。秦汉郡县制自创立以来尤其是秦始皇统一中国后在全国推广,对秦汉乃至后世产生了重大而深远的影响。

——摘编自王泽伟、范楚平《秦汉郡县制对我国政治制度文明建设的启示》.

(1)根据材料一并结合所学知识,分析西周分封制的历史作用。

(2)根据材料一、二并结合所学知识,指出秦汉郡县制与西周分封制的不同。

(3)根据上述材料并结合所学知识,概括西周到秦汉中国历史发展的趋势。

材料一 天子、诸侯、卿、大夫、士,使有思以相洽,有义以相分,而国家之基定,争夺之祸泯焉。民之所求者,莫先于此矣。且古之所谓国家者,非徒政治之枢机,亦道德之枢机也。使天子、诸侯、大夫、士各奉其制度典礼,以亲亲、尊尊、贤贤,明男女之别:于上,而民风化于下,此之谓“治”;反是,则谓之“乱”。

——引自王国维《殷商制度论》

材料二 中国建筑文化丰富多彩,其中宫殿无疑是中国古代建筑中最宏大、最受重视的建筑。中国建筑史上营建宫殿的高潮有三次,分别出现在秦朝、隋唐和明清。唐朝都城长安的大明宫是隋唐时期宫殿建筑的代表作。大明宫明确分为外朝、内寝两大部分。外朝沿南北向轴线纵列三组宫殿,含元殿为大朝,宣政殿为日朝,紫宸殿为常朝,内廷建筑则较为自由。这种“家国一体”的建筑理念,在明清故宫以及清朝夏宫颐和园中都有充分体现。

——摘编自许结《中国文化史(插图本)》

材料三 中国古代并没有真正意义上的国家观,各王朝所持有的是天下观。这一观念自先秦时期奠定之后影响深远。然而,天下观在其长期的政治实践中,却不得不每每面临诸多强大对手的挑战。因此,每当此时,双方的实际控制线就有了一定的边界含义。不过,真正近代意义上的边界出现于清朝。即当清朝面临沙俄这样从未接触过的具有全新文明的强大对手挑战时,近代意义上的国与国之间的边界才最终形成。换言之,只有在中国面临强大的对手,或者说“其文明受阻于强敌”时,天下观才转为国家观,有边无界的状态才得以消解。

——摘引自张文《论古代中国的国家观与天下观(前言)》

(1)王国维对西周传统历史环境下“国”的含义进行了界定。仔细阅读材料一,用一句话归纳王国维眼中的周朝“所谓国家”的功能。结合所学,指出并简析体现这- -功能的制度及其这一制度对巩固西周统治的意义。(4 分)

(2)依据材料二,结合所学,指出唐都长安在中外交往中的地位,并简述大明宫“家国一-体”的建筑理念分别在故宫及颐和园建筑布局中的体现。

(3)材料三作者认为,当清朝面临强大对手挑战时,近代意义上的国与国之间的边界才最终形成。依据材料三,结合所学,请选择阐述:①以康熙帝为例,说明当中国的“文明受阻于强敌”时,“有边无界会被消解”的具体史实及其意义。②以左宗棠为例,指出晚清时期左宗棠收复新疆的策略,并概述晚清政府为维护国家主权与加强西北边疆管理而采取的重要举措。

材料一 分封制的出现大致可以追溯到商代,甚至更早。周文王联合周围的许多诸侯国和部族灭商建周。为了笼络前朝遗民,武王把纣王的儿子武庚分封到商的统治中心区:为了防止叛乱发生,他分封的主要是同姓贵族。周统治者把土地以及居民分赐给受封的诸侯,诸侯有权将封地内的土地和居民再分封给自己的亲族。同时,各诸侯必须服从、臣服于周天子,定期进行朝贡,在周天子需要时调集自己的军队供周天子差遣。这样以分封制为基础,周朝形成了以周天子为首的等级制度,同时也形成了社会的基本结构。

材料二 春秋初期,秦、楚、晋等大国都已设有县。县最早设在这些大国的边境地区,诸侯往往在征战中灭掉一个小国,就在原来的行政区内设县。因此县是直属于国君的统治地区,常常是国君到边境上处理军国大事或重大问题的地方,也就是说这时的县具有边防重镇的性质。这些县里的贵族和"国人"都被编制成军队,军队的长官也就是县的长官,叫作"县尹",或者尊称为"县公",就是一个县军队的统帅。秦统一后,郡县制开始推行到全国。

——以上材料均摘编自王川宝《探寻"封邦建国"到郡县制的演变的奥秘》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出西周时期分封制的主要对象,并分析其影响。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出春秋战国时期“县”的特点,并简析春秋战国时期推行县制的原因。

材料一 大多数的西周封建论者都把西周初年的分封制看作是中国封建领主制形成的重要标志。例如,范文澜认为,西周的“天子、诸侯、采邑主都从分封里建立起自己的权力,形成了整套的统治体系”。王亚南把西周在灭商后逐渐选择和创制的“封建亲戚,以藩屏周”、划分等级和颁田制禄等一整套办法,概括地称为“封建制度”。

西周封建论者一般都认为,宗法制度和封建制度有着密切的关系,甚至把宗法制度看作是中国封建制的特点。范文澜说,西周封建社会最重要的上层建筑就是宗法制度,而宗法制度的基本精神就是以宗主为中心,按血统关系的远近来区别亲疏贵贱,从而规定出无可改变的等级制度;这种制度在统治阶级和被统治阶级里都是存在的,它对贵族领主来说是一种加强统治的力量,对农夫来说也是一种组织力量……

——摘编自林甘泉等《中国古代史分期讨论五十年》

材料二 秦国在黄河南北的大平原进行了一次历史性的大扫除,使封建制留下来的残余一扫而光,然后在六国的废墟上建立起新兴地主阶级专政的封建专制主义国家,封建社会的这一发展,意味着农民与封建土地所有者的人身隶属关系在一定程度上得到放松,或者说农奴制得到废除。

从封建领主制到封建专制主义的道路,是用农民的尸骨铺平的。在覆灭六国的残酷的战争中,以及在后来无止境的土木徭役中,死亡的农民是不计其数的,农民用自己的鲜血刷红了阿房宫,但他们得到的报酬是一副新的枷锁、一套新的剥削制度以及新兴地主阶级的赋税和徭役。因此,在农民看来,这不过是以暴易暴而已。

——摘编自翦伯贽《秦汉史》

(1)根据材料一概括西周封建论者的基本观点,并结合所学知识简要评价宗法制度。

(2)根据材料二并结合所学知识,简要概括作者对秦统一中国的认识。

材料一 周灭商后,疆域扩大,已经是一统的多民族国家。因而,人们心中遂有“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣”的大一统思想的初步形成。

——摘编自杨向奎《先秦儒家之一统思想》

材料二 秦朝建立后,秦始皇着手建立新的帝国体制…由于秦帝国只存续了十五年,它所建立的帝国模式带有浓厚的实验色彩,这种模式是否能够续下来,在汉初仍是一个未知数,而当时异姓诸侯王势力的强大更加大了它的不确定性。至汉武帝时,终于完美地解决了统一与分裂的问题。

——摘编自卜宪群《中国通史》

材料三 元灭南宋后,版图辽阔。为管理这样广表的疆土,元朝建立了一套行之有效的地方行政管理制度。另外,对漠北、东北、云南、吐蕃等边远地区,也因地制宜地实施了有效的行政管理。元朝政府还在全国范围内建立了驿站和急递铺系统。…明清时期,在地方设立新的行政机构,并强化了科举制度。

——摘编自张帆《中国古代简史》

(1)根据材料一并结合所学知识,概括指出此时“一统的多民族国家”形成的制度因素以及它在该时期思想领域产生的作用。

(2)根据材料二并结合所学知识,概括指出“新的帝国体制”是什么?并简析这种“不确定性”对西汉政治产生的影响。

(3)综合以上材料和所学知识,归纳中国历代王朝为巩固多民族国家的统一所采取的主要举措。

材料一 周代的人们是生活在一个一个小的自治社会当中的,也就是小共同体当中。在这些小共同体中,各地诸侯大夫的权力是世袭的,不是上面的天子或者国君赐予的,因此也不能被他们剥夺。统治者的经济来源是自己领地的收入,而不是上一级给的工资。……小共同体和大共同体的区别,或者说周秦之变的主要内容,就是政治组织形式变了,国家的汲取能力大大提高了。

——摘编自张宏杰《简读中国史》

材料二 (元)赵天麟奏议:“今立行省于外,维持错综,众建其官,有诸侯之镇而无诸侯之权,可谓于审力(政治稳定)之形矣”。

自封建变为郡县,有天下者,汉、隋、唐、宋为盛,然幅员之广,咸不逮元。……文宗至顺元年,户部钱粮户数一千三百四十万六百九十九,视前又增二十万有奇,汉、唐极盛之际,有不及焉。盖岭北、辽阳与甘肃、四川、云南、湖广之边,唐所谓羁縻之州,往往在是,今皆赋役之,比于内地;而高丽守东籓,执臣礼惟谨,亦所未见。

——摘引自《历代名臣奏议》及《元史·地理志一》

材料三 从古至今,少数民族就是边疆地区安全稳定的重要依托,中国自汉代以来的历代中央王朝都比较重视民族工作,把采取多种举措加强民族团结,促进民族融合,作为维护边疆地区安全稳定的主要方略。

稳定边疆可谓是国家治理的关键内容,牵一发而动全身,所以加强边疆治理体系与治理能力现代化建设是非常必要的。中国边疆治理体系是在党领导下管理边疆的一系列制度体系,包括各领域体制机制和法律法规安排。

——据柏桦《中国政治制度史》等改编

(1)根据材料一和所学知识,指出“周秦之变”的主要含义。从中央和地方关系的角度,简要说明秦朝“国家的汲取能力大大提高”的原因。

(2)阅读材料二,指出赵天麟奏议中认为行省制形成“审力之形”的核心观点,并概括元代行省制度所产生的重要影响。

(3)阅读材料三,结合所学,请选择阐述:

①边疆是国内与国际的联络带,是国内安全稳定的防护栏,司马迁曾说“夫作事者必于东南,收功实者常于西北”。请以清朝为例,分别概述中央政府在“东南”和“西北”地区采取的重大举措及其意义。

②习近平说:“治国必治边”。写出新中国成立后为“加强边疆治理体系与治理能力”而确立的重要制度及其主要内容,扼要说明该制度实行的意义。

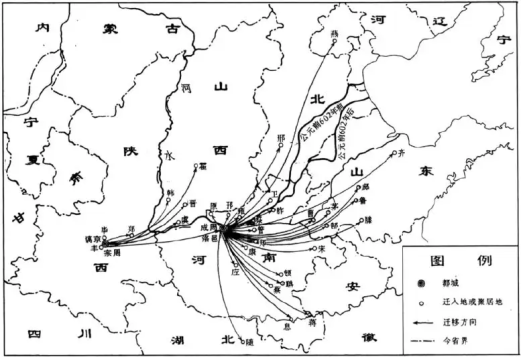

材料一 周代早期的扩张示意图

——许倬云《中国古代社会史论》

材料二 周王室尝自称“夏”,“诸夏”即分享周室礼仪与荣誉之诸国。西周分封,把不同的姓族集团派遣到各地建国,移民队伍深入各地统治当地族群,经漫长融合相互了解,逐渐成为地域性的族群,取代了传统的氏族群体。这些移民贵族散居各地,每一分支皆人数有限,力量不足以镇服地方,促使诸侯一面相互竞争,一面加强各国之间的交往和联系。

西周晚期至春秋时期,非华夏各族内徒,造成了各族交结杂处的局面。异族的进攻加强了华夏民族的认同感,民族意识空前高涨。进入战国时期,内迁异族已为华夏吸收、融合,华夏民族形成为一个稳定的民族共同体。

——摘编自颜世安《春秋战国时代的“诸夏”融合与地域族群》、刘正寅《交融与发展:历史进程中的华夏民族》

(1)依据材料一,指出西周早期周族扩张的方向和区域。

(2)依据材料二并结合所学,说明西周至战国时期华夏认同形成的历程。

材料一 封建在中国并不陌生。《左传》僖二十四年记载“昔周公吊二叔之不咸,故封建亲戚,以蕃屏周”。这种分封大约是把土地和土地上的居民都分赐给受封者,即所谓授民授疆土。诸侯还可以把土地和人民分封给下一级的卿大夫,于是以土地为枢纽,形成统治者之间的多层等级链锁。他们彼此之间互有权利义务,主要是受地者要向赐地者纳贡服役(包括兵役)。无论对于西周封建以何种解释,但它是中国本身所固有的一种政治制度则是没有疑问的。

——摘编自马克垚《关于封建社会的一些新认识》

材料二 在西方,封建主义(feudalism)作为一种政治制度,包含着一些基本的观念:首先,统治权是属于任何一个采邑拥有者的特权,但这种特权意味着一些十分明确的义务,违背这些义务就可能导致采邑的丧失。其次,一切政府都是建立在契约的基础上,只要任何一方违背契约,另一方就不受义务的约束,有权采取行动加以纠正。第三,封建主义是建立在有限君主权这一思想上的,不管谁是统治者,封建主义反对绝对权威,根据封建理论,任何统治者都没有权力制订法律,法律是习俗或上帝意志的产物。

——摘编自王越旺《西欧封建新解》

(1)根据材料一,指出中国的“封建”内涵,并分析其特点。

(2)根据材料二并结合所学知识,指出西方“封建主义”的特征和影响。