| A.传统家庭观念逐渐解体 | B.家庭成员关系趋于平等 |

| C.嫡妻的地位日渐上升 | D.家父长权力日益趋巩固 |

| A.神权逐渐被王权所取代 | B.中央对地方的控制加强 |

| C.重人事的文化精神渐长 | D.史官丧失对王权的约束 |

材料一 宗法制最早可追溯到原始社会父系家长时代,经过夏、商的演化,到西周形成严密的政治制度。……自秦以后的中国封建社会,承袭了宗法观念和宗法传统,使中国封建政治呈现出诸多特征,这些特征都具有深厚深刻的宗法色彩。中国封建的等级制度源于原始的血缘宗亲关系,它表现为绝对的君臣隶属原则和极端的皇权主义;中国封建政治还有一个宗法特征是亲贵合一和裙带作风,最终导致中国封建政治统治中的反智主义倾向,即反对理性,经验守旧,这是封建宗法政治又一特色。

——摘自《中国历史纵与横》

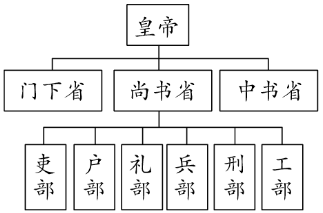

材料二 唐代政府机构示意图(如图)

材料三 明太祖说:“自秦始置丞相,不旋踵而亡。汉、唐、宋因之,虽有贤相,然其间所用者多有小人,专权乱政,我朝罢相,设五府、六部……分理天下庶务,彼此颉颃不敢相压,事皆朝廷总之,所以稳当。”

——摘自《明史》

材料四 中国古代史曾经发生过多次地方势力对中央权力的挑战,“七国之乱”、“安史之乱”,直到唐末,藩镇割据,唐政权也因此土崩瓦解,之后中国的历史进入到五代十国的分裂时期,直到北宋赵匡胤进行制度革新之后才有了新的气向,宋之后,中国出现了元明清六百多年的统一局面。

——摘自《中国历史》

材料五 法律是国家意志的体现。近代以来,“法制是政治文明最坚实的基础,是让法律成为治理国家最高权威的手段”。

查士丁尼及廷臣

材料六 著名法学家耶林格曾说在他所著的《罗马法精神》一书中说:“罗马帝国曾三次征服世界,第一次以武力,第二次以宗教(指基督教),第三次以法律。武力因罗马帝国的灭亡而消失,宗教随着人民思想觉悟的提高、科学的发展而缩小影响,唯有法律征服世界是最为持久的征服。”

请回答:

(1)根据材料一概括宗法制对中国封建社会的影响。(提示:分析材料)

(2)根据材料二,说明隋唐时期实行的三省六部制曾经起到了怎样的作用?

(3)综合材料三和四,分析中国古代政治体制下的基本矛盾及其演变的趋势是什么?

(4)材料五图所示人物对法制建设作出了什么贡献?有什么重大意义?

(5)据材料六和所学知识,用史实说明罗马帝国“唯有法律征服世界是最为持久的征服”指的是什么,并举一例说明。

| A.反映了宗法制遭到破坏 |

| B.推动礼乐制度的世俗化 |

| C.加速王权与族权的分离 |

| D.有助于华夏民族的发展 |

| A.国家管理不再借助神权 |

| B.商朝政治制度已被西周抛弃 |

| C.君主利用民意加强集权 |

| D.西周的治国理念发生了变化 |

| A.强化了天子权力 |

| B.有利于加强政权稳定性 |

| C.降低了女性地位 |

| D.标志着贵族政治的形成 |

| A.宗法制的强化 |

| B.小农经济逐步形成 |

| C.社会政局动荡 |

| D.“百家争鸣”局面的出现 |

材料一 宗族制度源于宗法制,到了宋代乡村的宗族制度不断完善,修宗谱、建宗祠、立族长、订族规较为盛行和完备。“每有纷争,最初由亲友老和解,不服则诉诸各房分祠,不服则诉诸叠绳堂。叠绳堂为一乡最高法庭,不服则讼官矣。”从宋之后,宗族习惯法以成文的形式表现出来。明清时期,家法族规和乡规民约得到官方的认可和批准,成为传统法律体系的组成部分。北大学者田成有认为:“宗族制,缘于礼,重血缘,建立在固有的民族文化土壤之上,与一定的生产力发展水平相适应,有其长期存在的合理性和有效性。”

材料二 陈永平、李委莎的社会调查报告《宗族势力:当前农村社区生活中一股潜在的破坏力量》(《社会学研究》1年第5期)一文中指出:“宗族制群体作为一种松散的利益群体,在广大农村普遍存在,而由宗族群体所形成的宗族势力,虽与过去相比有了本质性的变化,但作为封建残余仍对农村社区起着一定的破坏性作用,成为农村基层社区生活中一股不可忽视的潜在的破坏力量。”

选取材料中的任一观点进行评述。

(要求:对观点赞成、反对或另有观点均可,观点明确;可以运用材料或者所学知识进行评析,史论结合。)

材料一 在商周时期,姓和氏是有严格区别的。“姓”原于氏族,同一氏族的后代,属于同一个姓。“姓”具有“别婚姻”的作用,同姓不能结婚。但是,女子用姓,男子不称姓。“氏”是为了区别氏族内部不同家族而出现的。其来源有地名、官名、兄弟排行等等。但是,“氏”是用于“别贵贱”的,只有贵族出身的男子才能称“氏”。……“春秋时犹论宗姓氏族,而七国则无一言及之矣。”战国以来姓氏已不再有别,姓亦是氏,氏亦是姓。《史记》叙事称人,氏亦称姓,姓亦称氏,即是明证。氏与姓皆只是冠人名别父系或母系亲缘而已,氏亦不复是尊贵与地位的象征,百姓也称“氏”,姓亦不再是女子的专称。于是姓氏合一。

——pujr的博客《探究春秋人名姓氏及称谓的意义》

材料二 广义的人名除名字外,还有字、号等称谓。辛亥革命以前,称字称号的风气颇盛,尤其是在文人雅士圈子内。辛亥革命以后,特别是新文化运动以后……字、号骤减,只用名的风气日炽,这一现象一直延续至今。

——王泉根《当代中国人取名用字的时代性与地域特色》

请回答:

依据上述材料并结合所学知识,提取两项有关姓氏、称呼变化的信息,并予以说明。